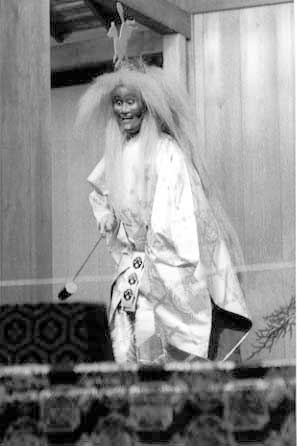

『高砂』を勤めて 珍しい小書「作物出」投稿日:2025-05-26

『高砂』を勤めて

珍しい小書「作物出」

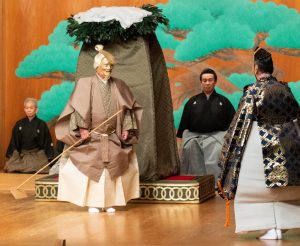

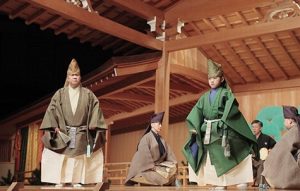

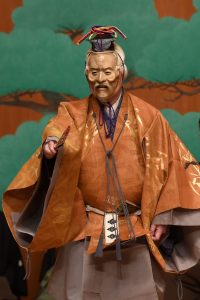

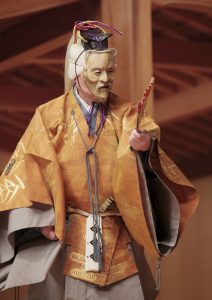

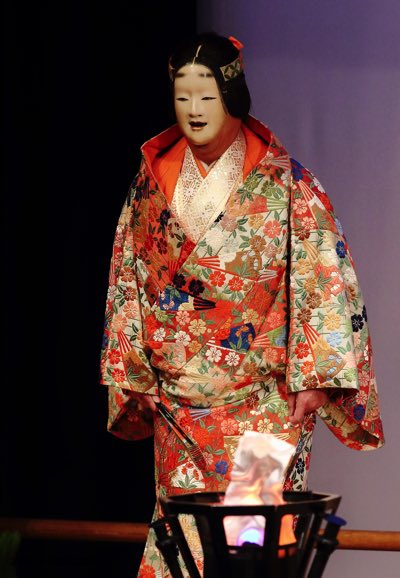

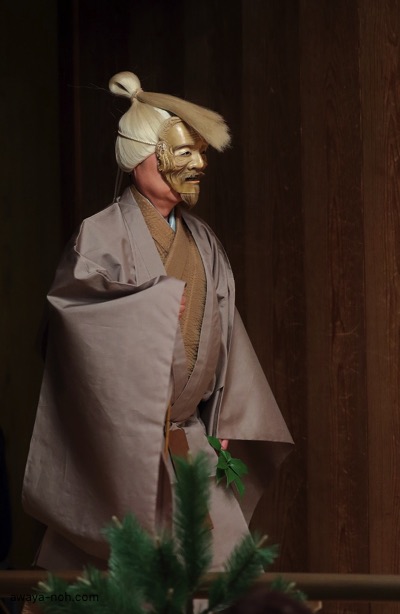

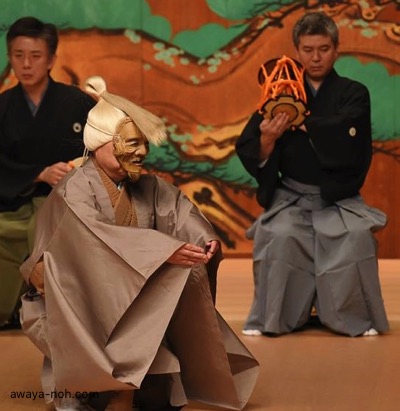

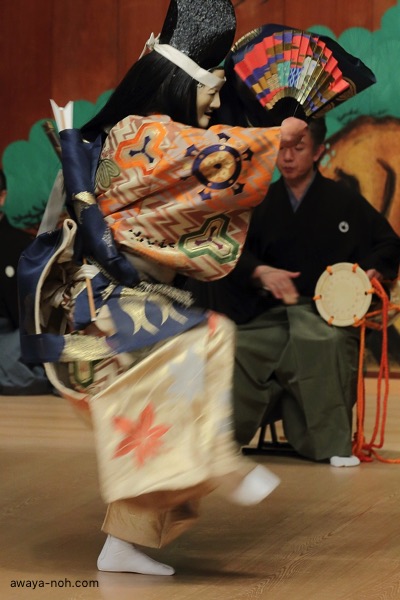

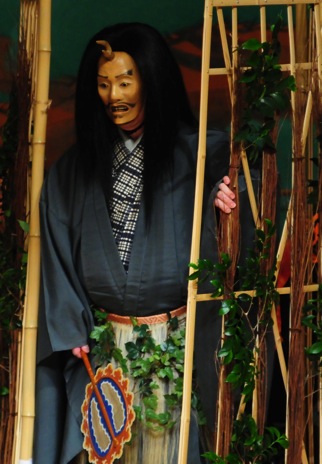

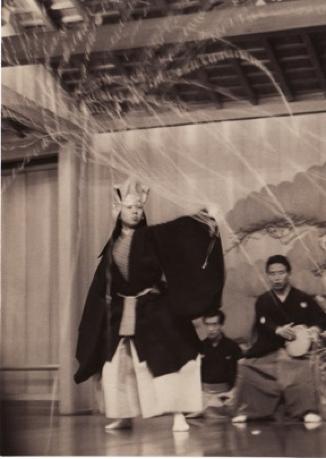

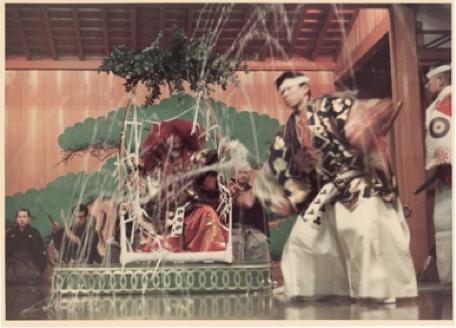

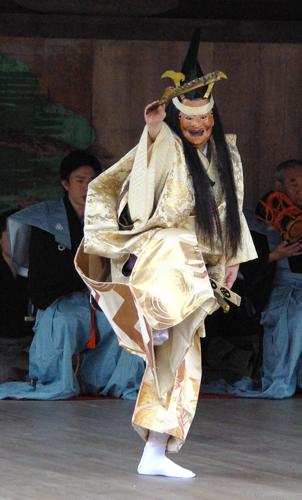

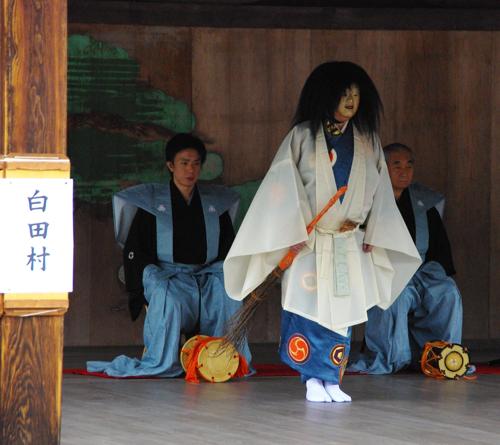

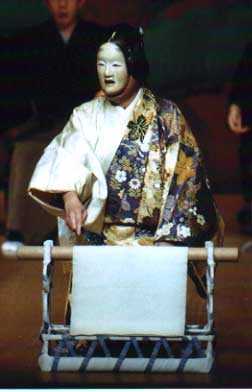

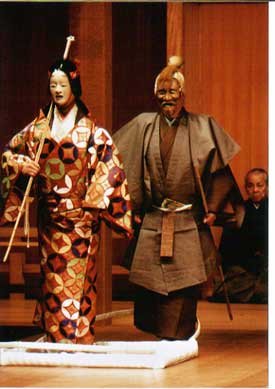

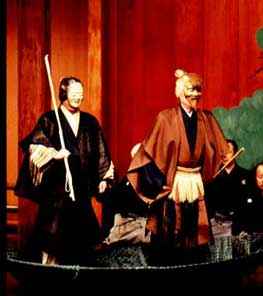

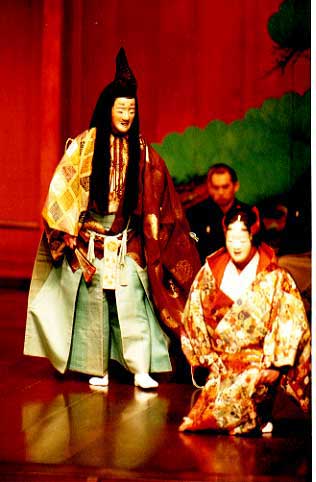

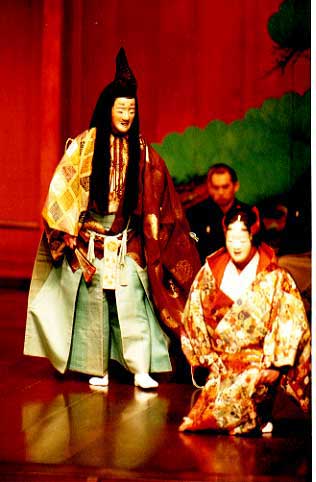

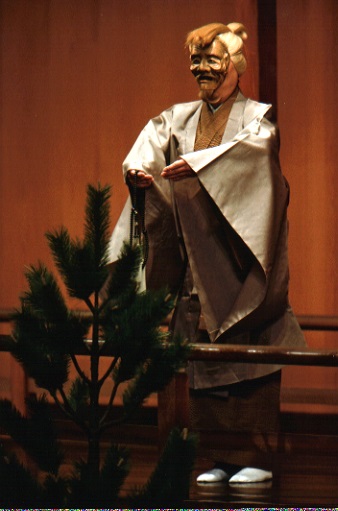

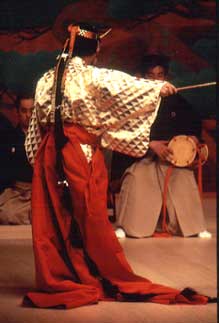

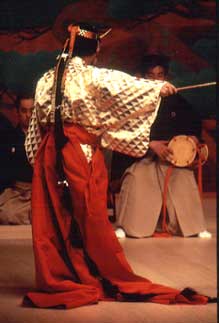

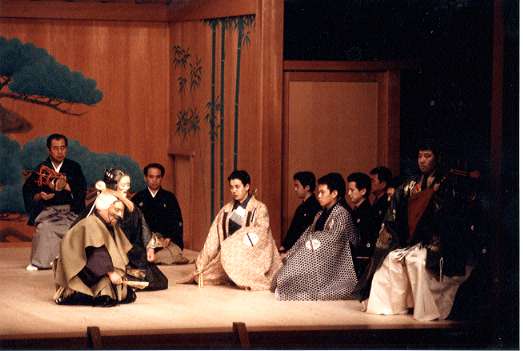

夫婦仲の悪いお話の『鉄輪』を4月28日(令和7年 広島蝋燭薪能)に勤めたあと、2週間後の5月11日には、真逆の夫婦円満の秘訣を話す『高砂』を「喜多能楽堂令和改修竣工記念能」にて勤めました。

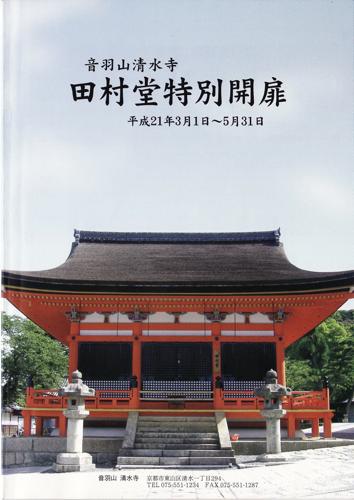

喜多能楽堂は老朽化に伴い、2年前(令和5年)から大規模改修工事を実施し、この度、無事竣工、4月1日に正式オープンとなりました。その間、喜多能楽堂が使えなくなり、皆様にはご不便をおかけしました。新しく生まれ変わった能楽堂は響きがよく、耐震対策も整いました。皆様のご利用をお待ちしております。

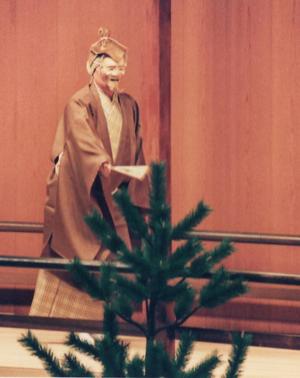

『高砂』は本脇能と言われ、喜多流は脇能の中でも重く扱っています。脇能とは『翁』の脇にあるという意味合いがあり、本来は翁付高砂として、一人の大夫が両方を続けて勤めますが、最近では時間や費用の問題等があり、『翁』だけ、『高砂』だけと別に演じられることが多くなりました。今回、『翁』は素謡で、シテは『高砂』とは別の人間が勤めましたが、『翁付高砂』という正式な形に近い番組立てとなったと思います。

まずは『高砂』のあらすじを記しておきます。

阿蘇の宮の神主友成(ワキ)は播磨国高砂にて老人夫婦(前シテとシテツレ)に高砂の松の謂れ、松の長久のめでたさ、相生(相老)の夫婦の情愛、和歌の徳の話を聞きます。やがて夫婦は高砂住の江の神だと告げ、住吉で待つと言って沖に出てしまいます。(中入)

友成と従者(ワキツレ)が舟にて住吉に渡り待っていると、住吉の神(住吉明神・後シテ)が現れ、颯爽と舞を見せ、この世を寿ぎます。

『高砂』の老人夫婦、尉と姥は、今で言う遠距離恋愛で、住吉に住む尉は高砂に住む姥のところに通っています。ワキが老夫婦に高砂と住吉に分かれて住む理由を尋ねると、二人は高砂、住の江の松だって相生の覚えがあると言われる、まして人間だって、遠く離れて暮らしていても、お互いに心が通いあっているから相生(相老)の夫婦なのだと答えます。

「離れていても」でなく、「離れているからこそ」夫婦円満である、それが秘訣、理想と謡う詞章に、なるほどと納得してしまいます。今の世でも通じるのではないでしょうか。

「同棲は神が作り、悪魔が結婚を作った」と、面白いジョークがあり、これには、思わず吹き出してしまいましたが、「いやこれは真実!」と思うと、笑えず頷いてしまいました。

話しを戻します。

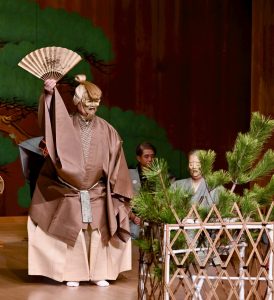

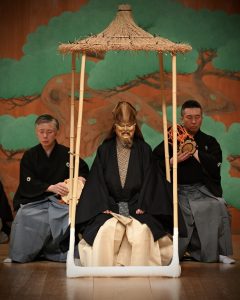

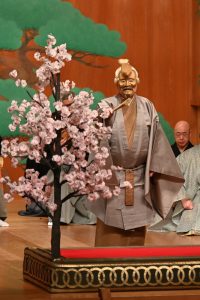

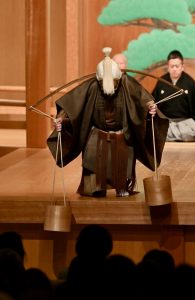

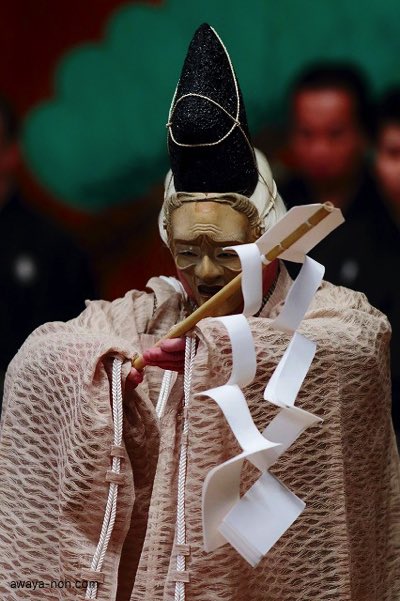

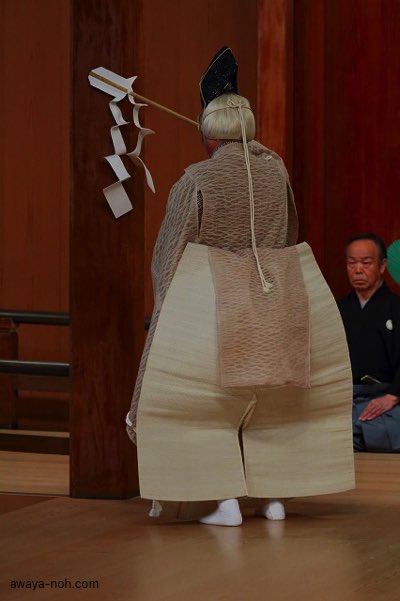

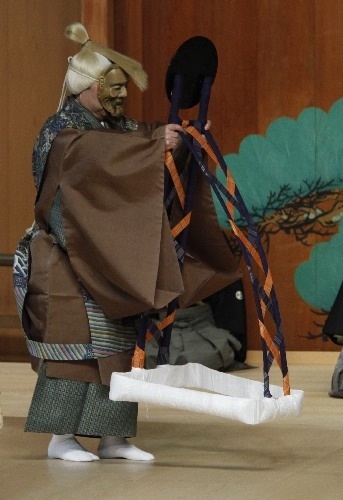

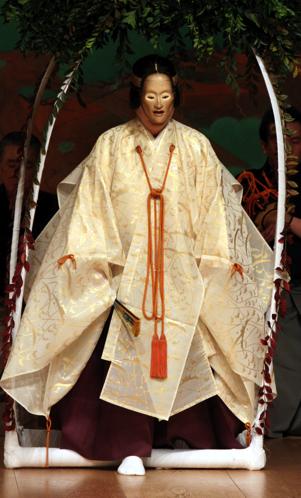

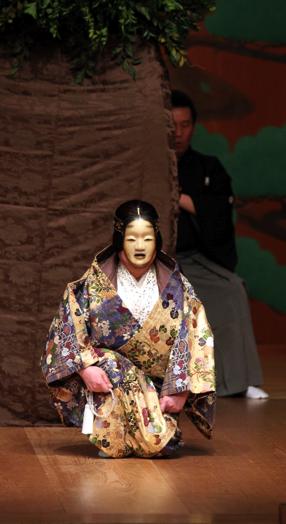

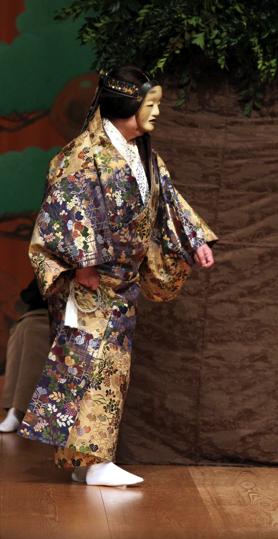

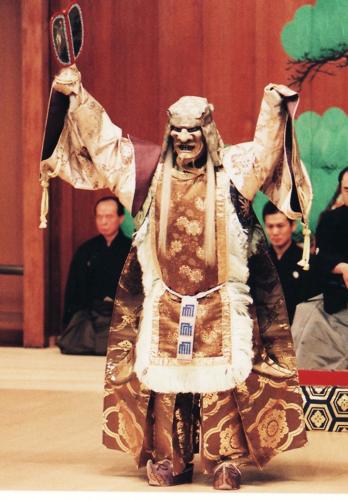

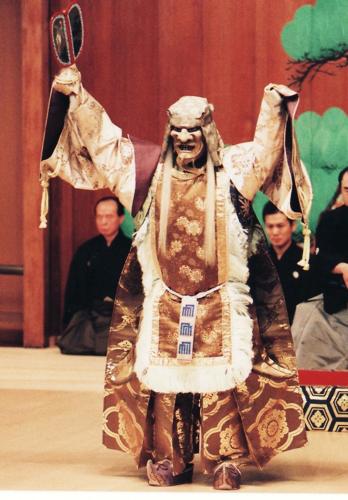

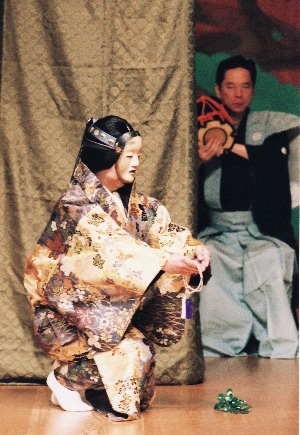

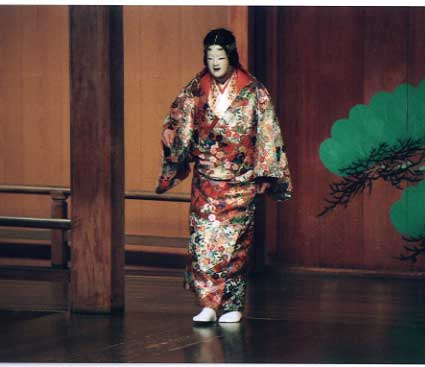

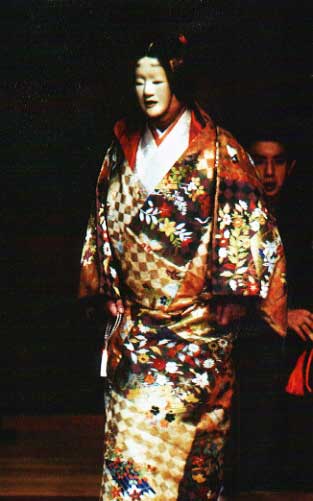

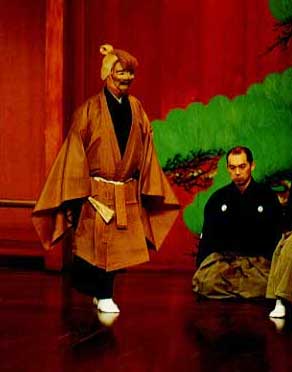

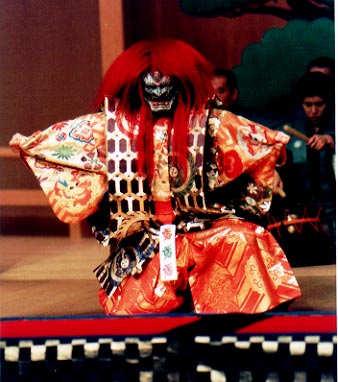

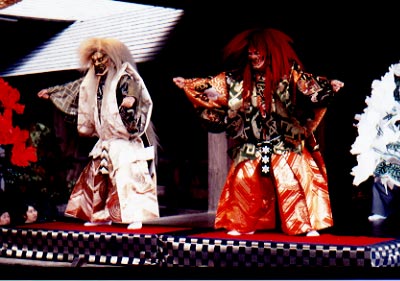

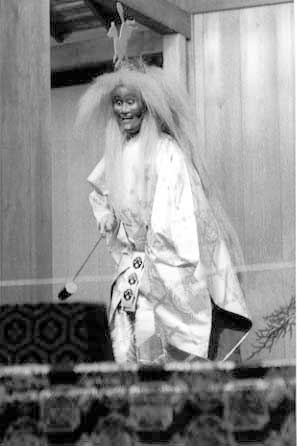

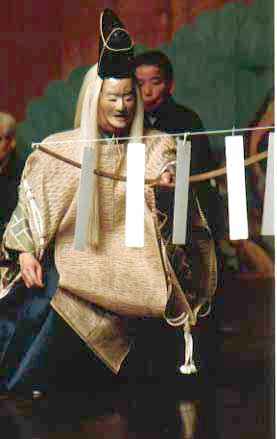

今回は珍しい「作物出」の小書付きです。

「作物出」は雄株(黒松)と雌株(赤松)が一つの根から寄り添うように生えている「相生の松」を舞台正面先に置きます。今も高砂神社にはそのような雌雄一体の相生の松があるようです。本来ならば、その相生の松と同じように、黒松と赤松を用意しなければいけないのですが、昨今なかなか赤松が手に入らないようで、今回は黒松だけで作りました。作り物の松を見ていると、なんだか男が2人寄り添うように見えて、正直、あまりしっくりしませんでしたが、今のご時世では仕方のないこと、と諦めた次第です。

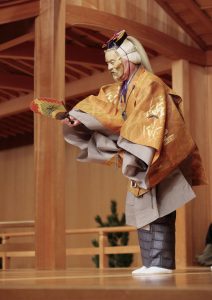

この大きな松の作り物を舞台正面先に置きますので、正面からご覧になる方にはシテの姿が見えづらくなります。そのため通常のクセの上羽後の「掻けども、落葉の尽きせぬは」の杉箒にて落葉を掻く型に変えて中啓で舞う型になるのが教えです。我が家の伝書では、その替わり、下げ歌の「落ち葉衣の袖添へて、木蔭の塵を掻かうよ」で掻く型をするように伝えられています。落ち葉を掻く型は長久の「久」の字を逆さまに書くように杉帚を動かす型で、とても意味深い型なので、ここを割愛させたくない先人達の工夫と思われます。

今回午後の公演のため下げ歌を省略し演能時間を短縮したため、私は杉箒で掻く型を、上げ歌の「木の下蔭の落ち葉かく」の謡で、通常の正面先ではなく常座で行いました。また、クセの後半は中啓で舞う型となるので、序にて杉箒を捨て、肩上げしている両袖を下ろし、中啓で勤めました。作り物の松を讃美するように招き扇をします。

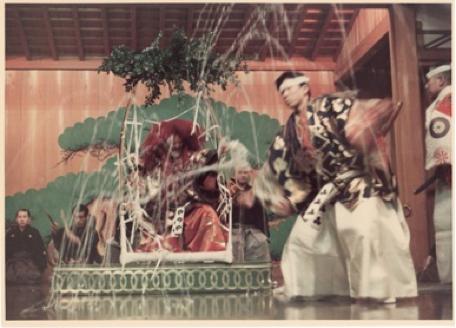

小書『作物出』は私の知る限りでは粟谷能夫が厳島神社神能で勤め、その後、長島茂氏が勤めていますが、久しぶりの演能となりました。勤め終えて、演者は演じにくい、観客は見にくいという、この演出はやはりあまり演らない、人気のない小書であった、と実感しました。

もちろん、最初に相生の松が置かれることで、この場所が播磨国高砂の地であると想像しやすくなりますが、見せ場の杉箒で掃く型が舞台正面先で行えないのは、どうも物足りなく、やはり杉箒で掃く型の方に軍配が上がるように思いました。ご覧になられた方々のご意見をお聞きしたいです。

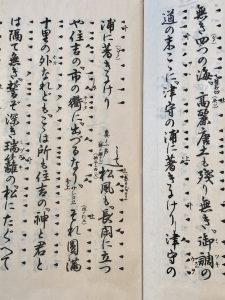

後場は、昔結婚式でよく謡われていたワキとワキツレの待謡

「高砂や此の浦船に帆を掲げて・・・・・・はや住の江に着きにけり」

で、舞台は高砂から摂津国住吉に移ります。

すると住吉の神が颯爽として現れます。演者としては祝言の意識を重視し、力強く、スピード感溢れるスムーズな動きで舞うことが最優先されます。

『高砂』という能の老夫婦、尉と姥は喜多流(下掛り)では高砂住吉の神の化身という設定ですが、上掛りでは老夫婦を松の精としていて、多少ニュアンスの違いがあります。

この能は、相生の松の長久、老夫婦の和合、和歌の讃美と、多くを語り尽くして、国の恒久平和や民の幸せを願うという流れで、盛り沢山です。作者・世阿弥も申楽談儀に「相生(能『高砂』のこと)もなお尾鰭(おひれ)が有るなり」といっているほどで、盛り込み過ぎの感がないでもありませんが、世阿弥の時代、和歌は重要で、万物を表現し、平和や繁栄につながるものとして大切にされていたので、後シテが和歌の神でもある住吉明神として現れて舞うというのは自然で説得力があるように思います。

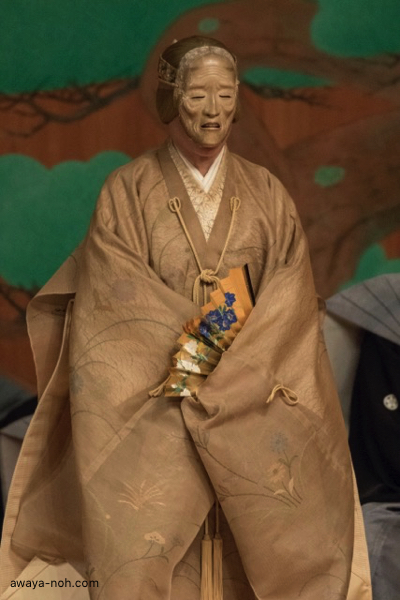

また、前シテの老夫婦も神の化身ですから、よぼよぼの老人として演じません。前も後も全体にさわやかに、春風が吹くように、サラッとして颯爽と力強く、スピード感をもって演じます。謡も、すべて強吟ですが、妙に堅すぎて重々しくなり過ぎては落第です。

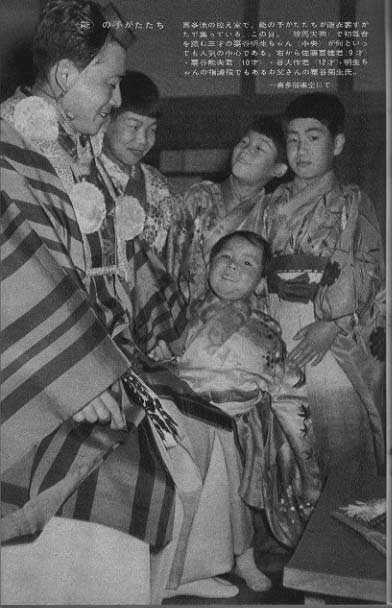

私の『高砂』の初演は平成15年、翁付で、厳島神社神能にて奉納しました。今回、それから実に22年ぶりの再演です。ツレの姥役は数回経験していますが、式能にて、父・菊生の『高砂』でツレを勤めた時のことが強く印象に残っています。謡が硬質でありながら、何ともサラリとした心地良い軽さで、父との連吟は、今でも良い思い出となっています。

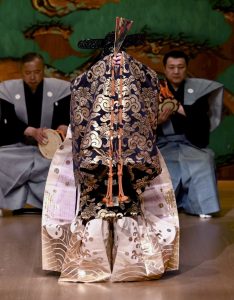

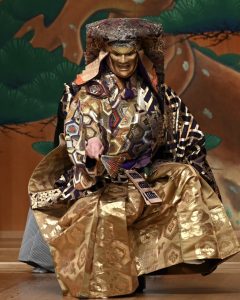

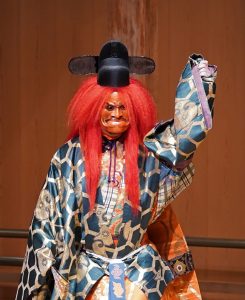

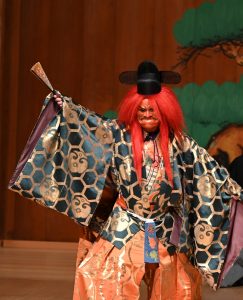

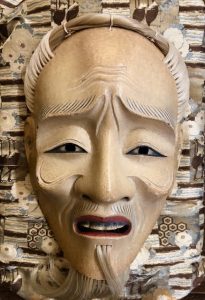

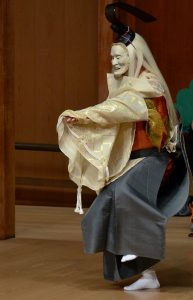

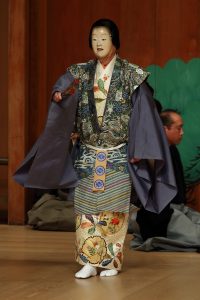

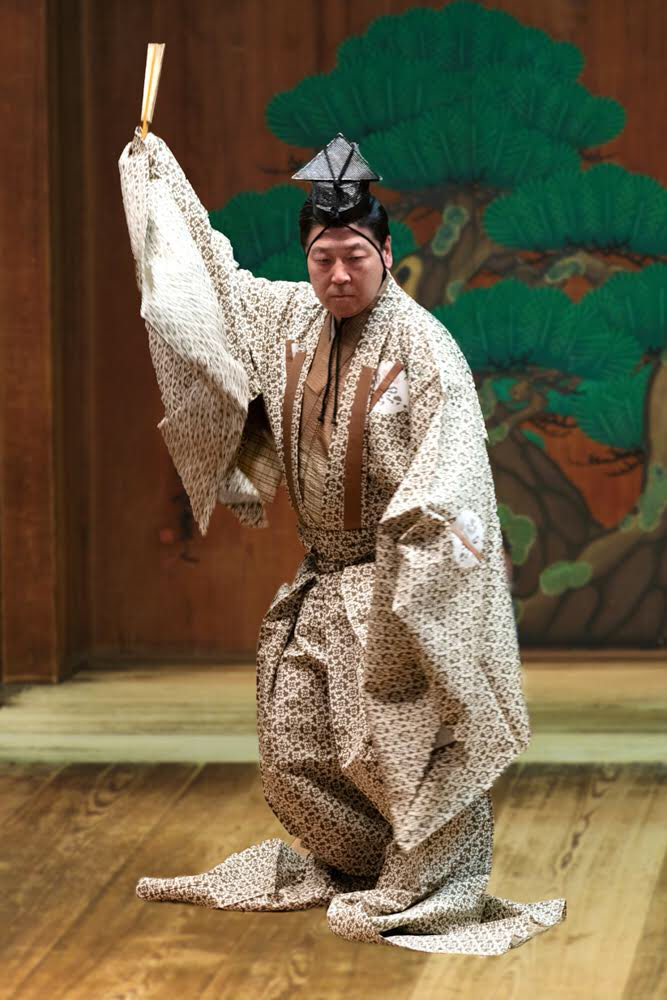

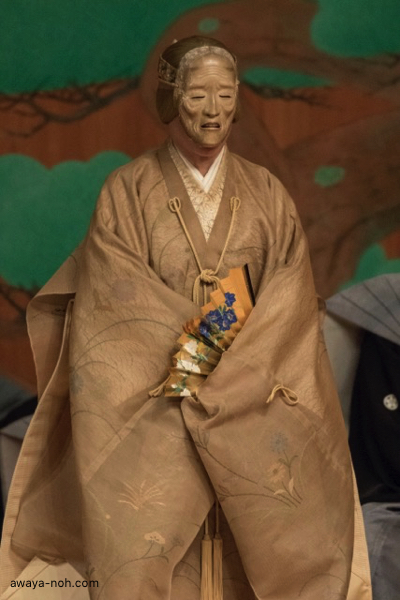

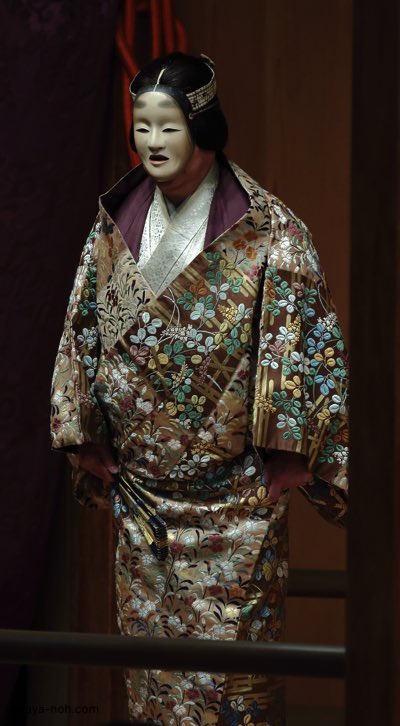

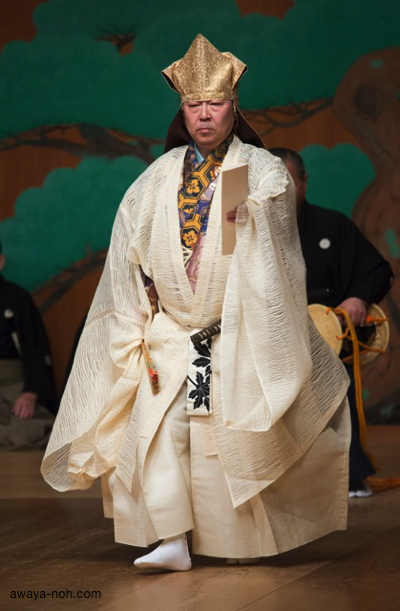

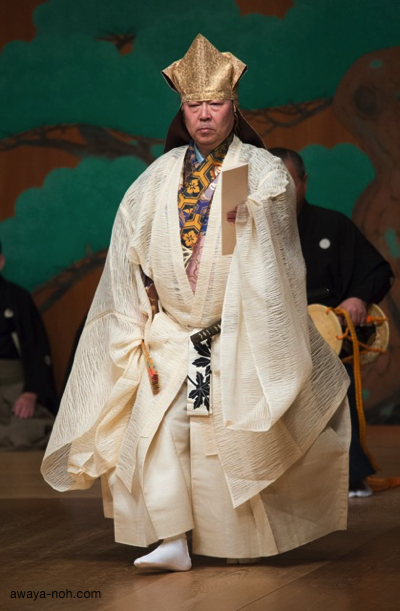

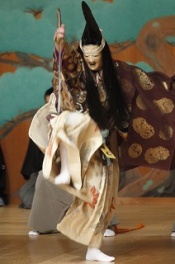

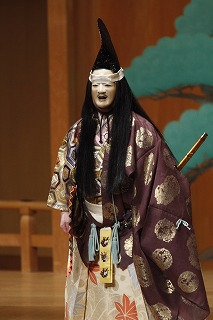

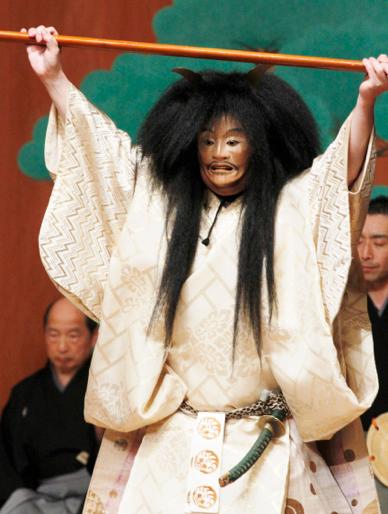

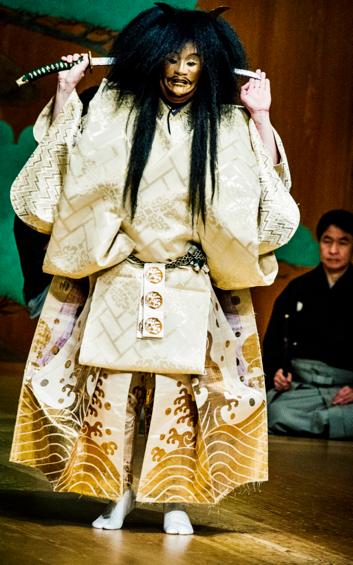

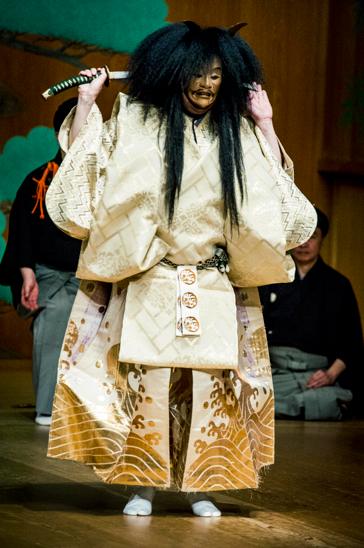

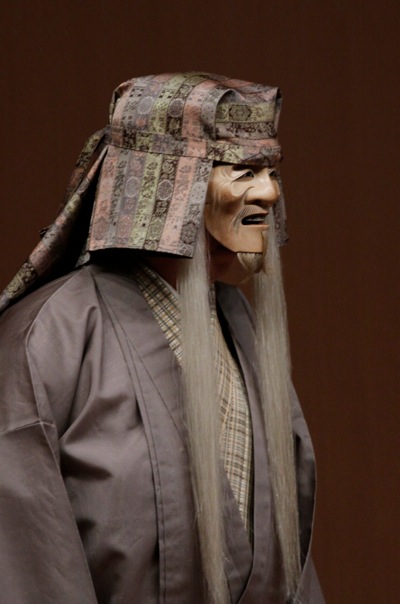

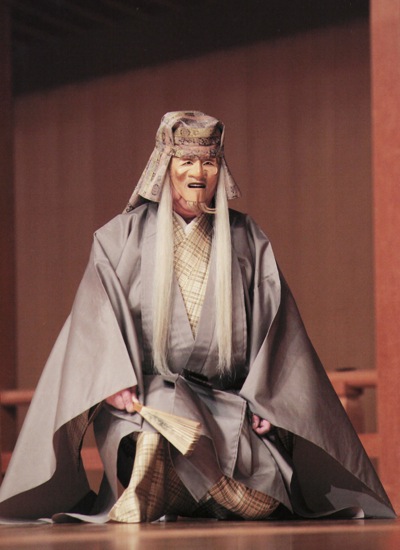

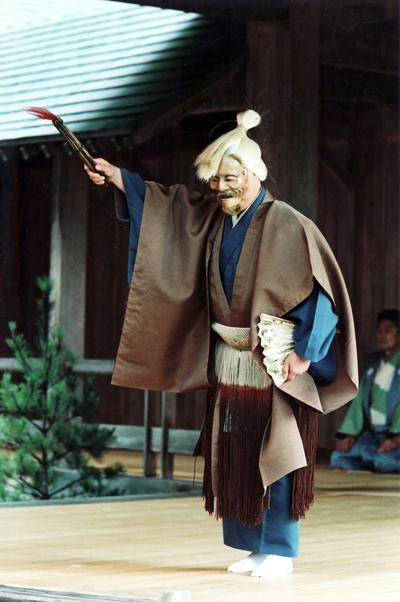

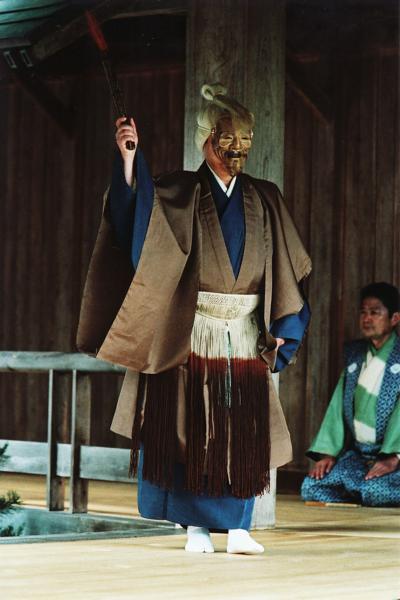

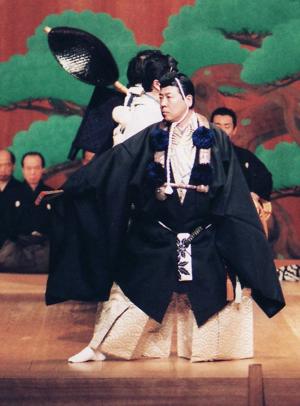

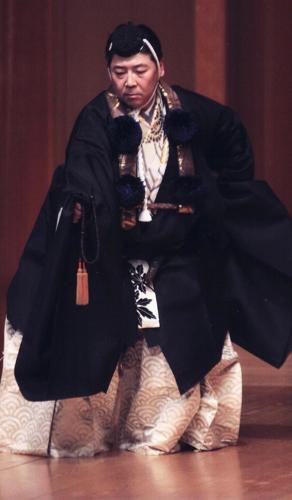

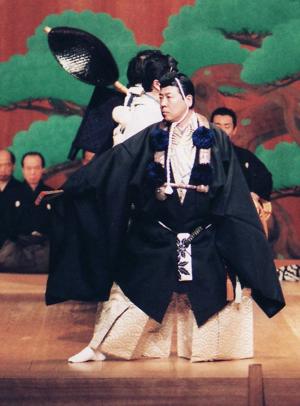

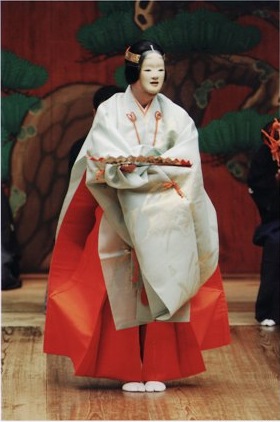

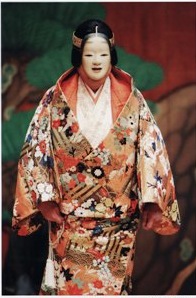

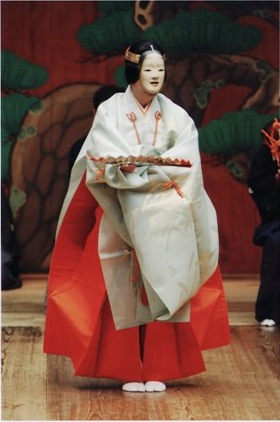

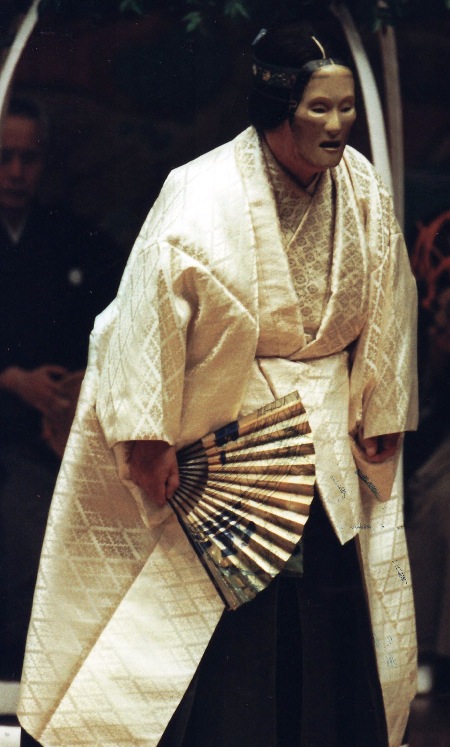

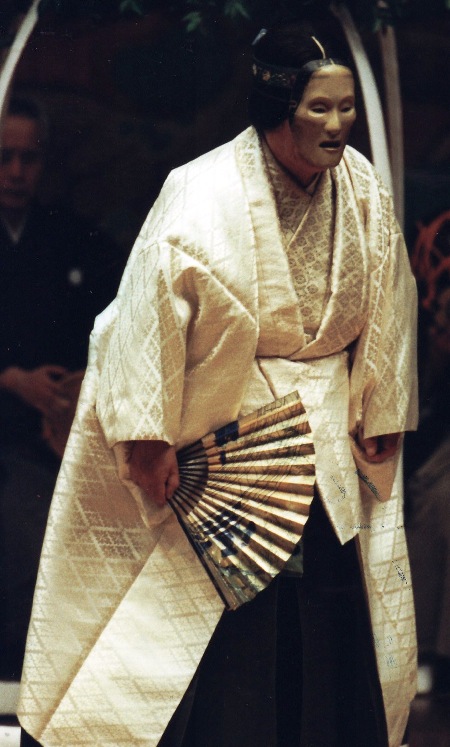

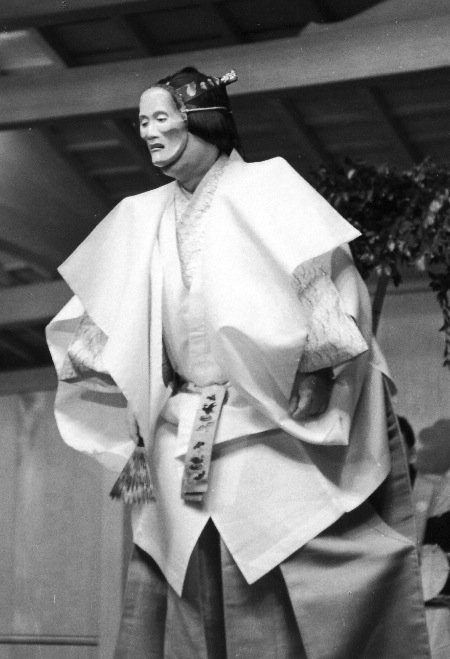

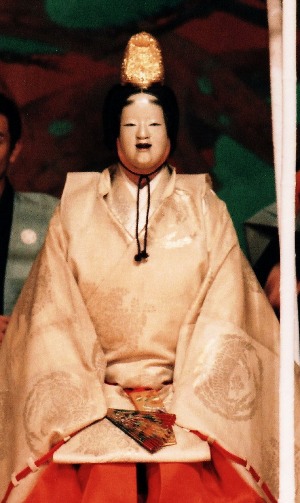

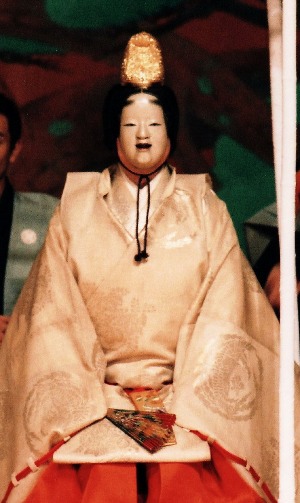

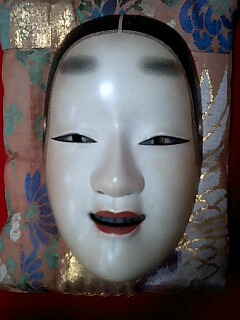

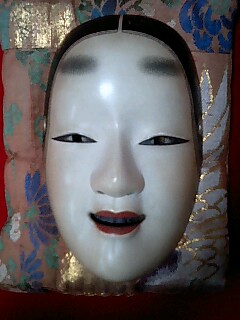

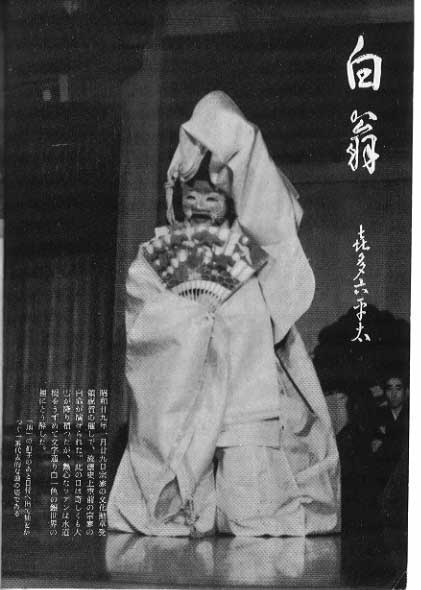

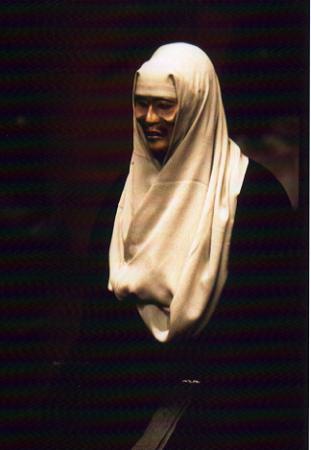

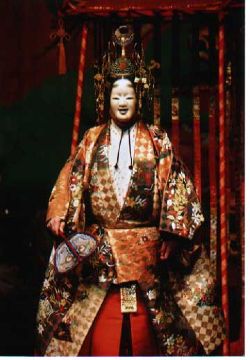

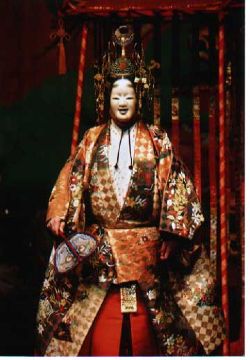

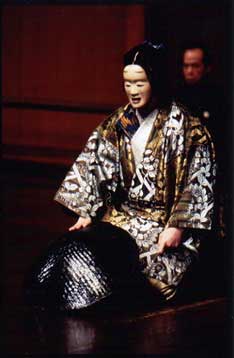

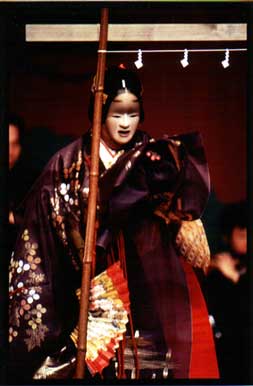

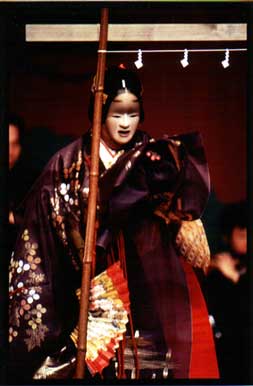

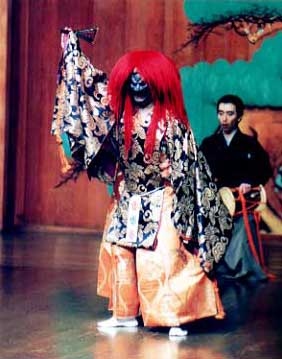

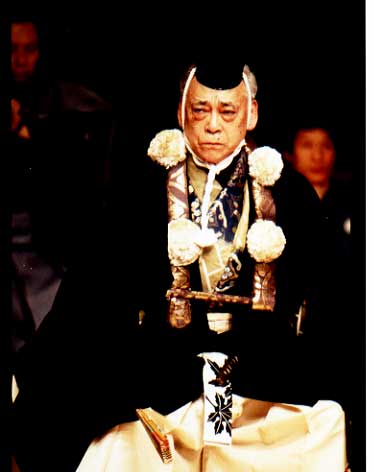

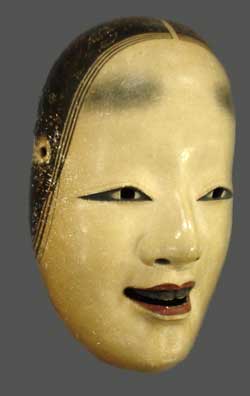

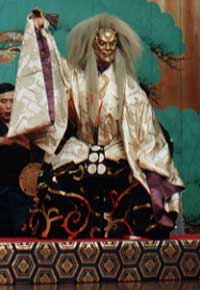

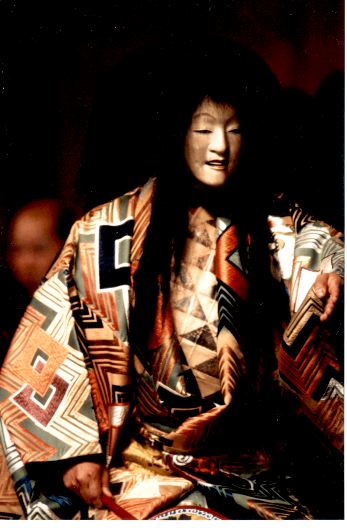

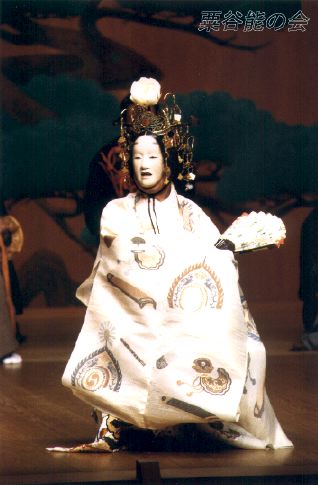

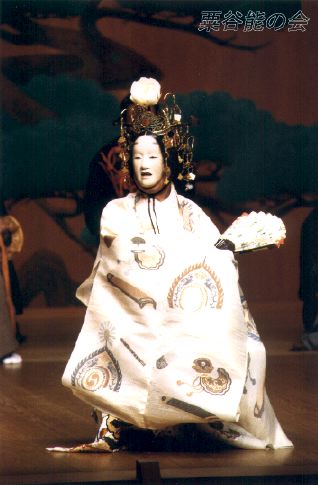

小書「作物出」になると、面は「三日月」に代わり、白色大口袴は白色半切袴となると伝書にありますので、より強さが強調されます。残念ながら今回は粟谷家の都合により面は常の「邯鄲男」で勤めましたが、半切袴は使い勝手の良い白色青海波模様が修理で使用出来なかったため波模様にしました。写真をご覧下さい(左長島 茂 右粟谷明生)。

『高砂』には祝言謡が多くあります。先に述べた結婚式で謡われる「高砂や此の浦船に帆を掲げて・・・」の待謡や、「四海波静かにて、国も治まる時つ風・・・」の初同、最後の「千秋楽は民を撫で、万歳楽は命を延ぶ。相生の松風、颯々の声ぞ楽しむ」は謡曲愛好家の皆様には親しまれている謡です。喜多流の「祝言小謡集」には『高砂』から5か所も抜粋されているほどです。能『高砂』をご覧になる方は、これらの祝言謡を気持ちよく聞いて心が晴れやかになってお帰りになれるのではないでしょうか。その意味で『高砂』はやはり最高位の祝言能で今回の竣工記念能で選曲された所以でもあります。私たち演じる側も春のさわやかな風が吹くような陽な気持ちで謡い、勤めるのを忘れてはいけない、と改めて思いました。

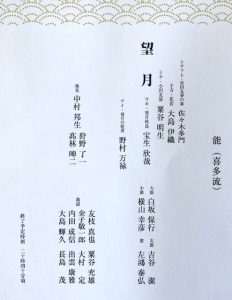

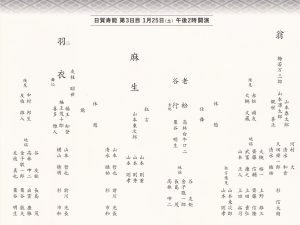

出演者

シテ 粟谷明生

シテ連 狩野祐一

後見 内田安信 佐藤 陽

ワキ 宝生常三

笛 藤田貴寛

小鼓 森澤勇司

大鼓 佃 良勝

太鼓 小寺真佐人

(2025年5月 記)

写真提供 粟谷明生

写真撮影 新宮夕海

写真『高砂』作物出 シテ長島 茂 撮影 前島写真店

『鉄輪』を勤めて 丑の刻詣にかける女の復讐心投稿日:2025-05-13

『鉄輪』を勤めて

丑の刻詣にかける女の復讐心

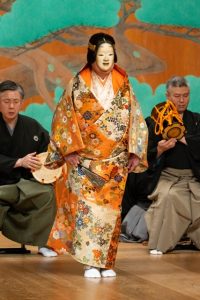

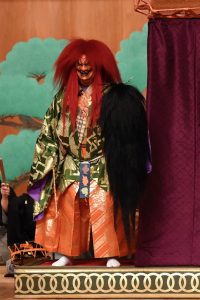

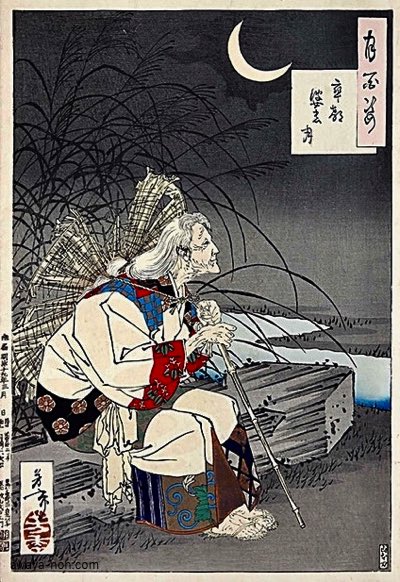

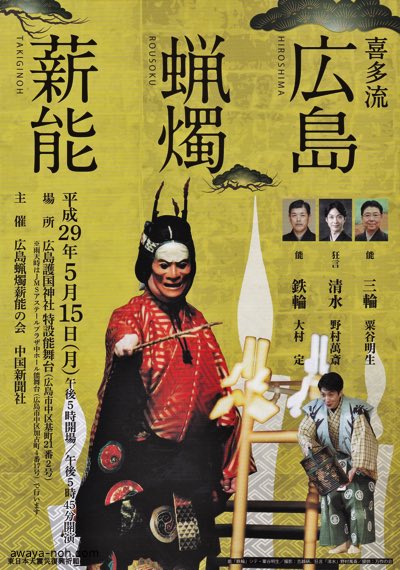

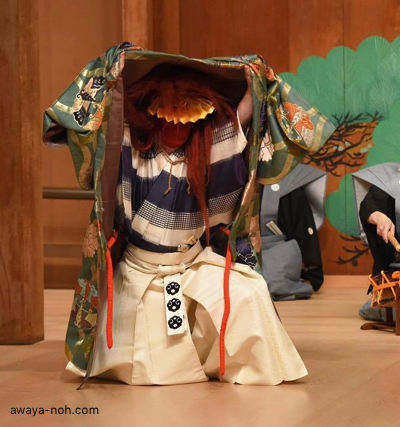

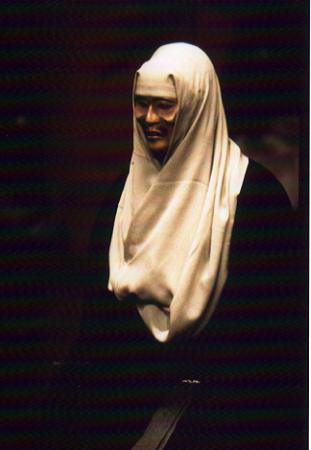

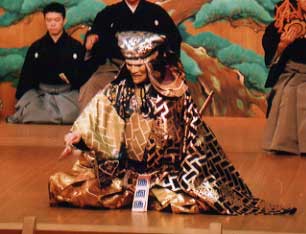

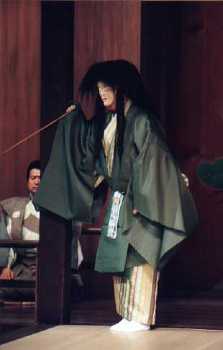

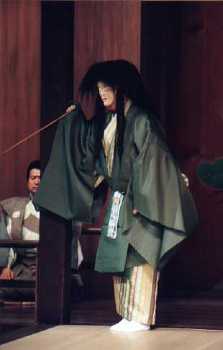

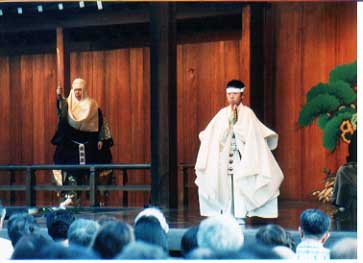

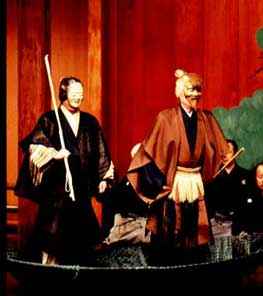

鉄輪(五徳)を頭に載せ、しかもその上に蝋燭まで立て、怖い形相の面をかけて現れる後シテ、この異様な姿は鮮烈で、『鉄輪』をご覧になった方はいつまでも心に残るのではないでしょうか。その『鉄輪』を広島蝋燭薪能(令和7年4月28日 於:広島護国神社特設能舞台)で勤めました。

この日は生憎午前中が雨で、夕方からの演能が危ぶまれましたが、午後から晴れてきて、何とか「蝋燭薪能」を催すことができました。たくさんの蝋燭が灯されたなか、幻想的な能をお楽しみいただけたのではないでしょうか。しかし、舞台はそれまでの雨によって良いコンデションとはいえず、演者側には難儀な面がありました。屋外の演能ではいつも天候が気にかかります。

まずは『鉄輪』の物語を簡単にご紹介します。

貴船神社の神職(または社人)(アイ)が丑の刻詣をする都の女に神託を告げようと触れる、狂言口開けで始まります。

女(シテ)が遠路はるばる丑の刻詣に貴船神社にやってくると、アイが「火を灯した鉄輪を載せ、顔に丹(赤)を塗り、赤い衣を着て、怒る心を持てば願いが叶う」と神託を告げます。女は最初は人違いだと言いますが、みるみるうちに気色が変わり、姿を消します。(中入)

男(夫・ワキツレ)が登場し毎夜、悪夢を見ると言って安倍晴明(ワキ)に占ってもらうと、女の恨みで今夜にも命を落とすと言われます。男はすぐに晴明に祈祷を頼むと晴明は後妻と男の人形を棚に飾り祈祷を始めます。そこへアイが言った通りの形相で鬼になった女が現れ、捨てられた女の哀しみ、恨みを訴えます。そして後妻の形代の髪をからめ打ち据えます。さらに男の形代に迫ると、三十番神が鬼女を攻め、ついに鬼女は衰え、「時節を待つべし」と言って消え去ります。

丑の刻詣は丑の刻、すなわち午前2時という深夜に、人目を忍んで参拝し、恨む相手を呪い殺す祈願をすることです。詞章には「通い馴れたる道の末・・・」から道行の謡が始まり、糺の森や市原野辺を通り「程も無く、貴船の宮に着きにけり」と、いとも簡単に着いたように書かれていますが、都の女が貴船神社までの道のりを、いくら通い馴れた道と言っても、深夜、暗闇の中、一人で行くのはとうてい無理です。それをするというのは相当の思い込みがあるのだろうか、恐ろしいと、前回の演能レポートに書きました。

都から車で4、50分ほどの距離を、女は何時間かけて都へ行ったのでしょうか。3時間から4時間かけて? それも7日間も? と考えると、女の復讐心の恐ろしさに身が引き締まる思いがしたものです。

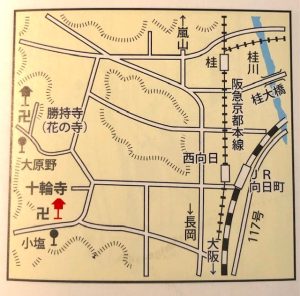

今回、4月18日に厳島神社の神能を終えてから、京都に入り、貴船神社所縁の地を巡ってきました。京都市内から鴨川沿いに糺の森を抜けて、深泥池(詞章では御菩薩池・みぞろいけ)を横に見ながら、深草少将に掛けて草深い市原野辺、小野小町終焉の地・小野寺に行き、鞍馬川にかかる橋を渡って貴船神社へと、ほぼ詞章の通りに巡ってみました。

今回、舞台で道行を謡う時も、実際にたどった道の景色が体の中に浮かんできました。

それで分かったことがありますので、ここに補足しておきます。

実は前回の演能レポートまでは、都の女は毎夜、市内から貴船まで歩いて通っていた、と思っていましたが、これはやはりどう考えても現実的ではありません。

貴船神社には本宮、結社(中宮)、奥宮と三社あります。多分、『鉄輪』の女は本宮下にベースキャンプを構えて、そこから深夜2時頃に奥宮まで、何日か通い、丑の刻詣をしたと考えるのが良いかと思います。高い山を登る登山家がベースキャンプを張るように、です。

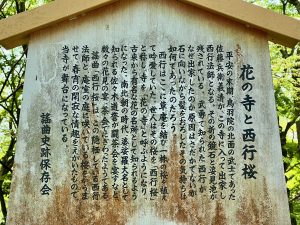

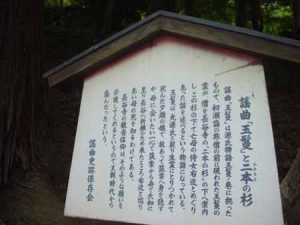

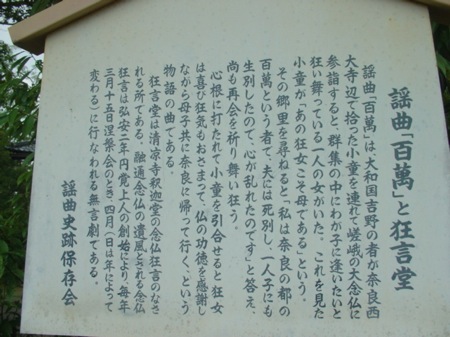

本宮は華やかなところで、赤い鳥居がたくさん並び、参拝する人で賑わっていますが、奥宮まで行く人は多くはないようです。私も以前に訪れたときは本宮どまりでしたが、今回は奥宮まで行き謡曲史跡保存会の駒札を写真におさめました。やはり演能後より前にゆかりの地に行く良さを感じています。

それにしても、女をそこまで追い込む強い復讐心の要因は何なのでしょうか。

浮気した夫への恨み、夫を奪った女への恨み、夫に戻ってきてほしいと思う気持ちもあったが、あんな女に騙された夫はやはり許せないと思うのでしょうか。「或る時は恋しく」「または怨めしく」と揺れ動く女心をシテと地謡で謡います。

女は鬼女となって、捨てられた女の恨みを晴らすべく、「いでいで命を取らん」と新妻の形代に襲い掛かり、散々に打ち殺してしまいます。夫の方には清明の祈祷が強く効いてなかなか近づけません。もしかすると女の心の中に「夫は悪くない、悪いのは新妻」と夫を庇う気持ちが少しはあったのかもしれません。このような女の揺れ動く心、裏切った夫を恨む以上にもう一人の女を強く憎んでしまうというのは面白いところです。現代の夫婦関係、男女関係にも通じるように思われます。

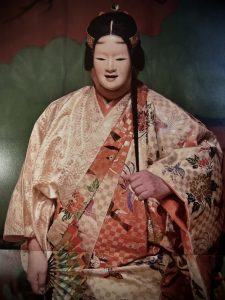

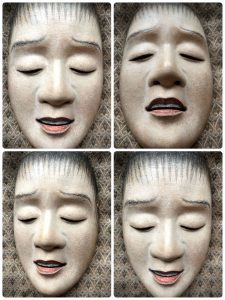

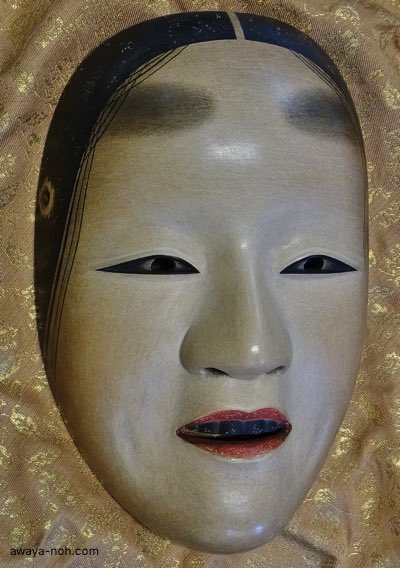

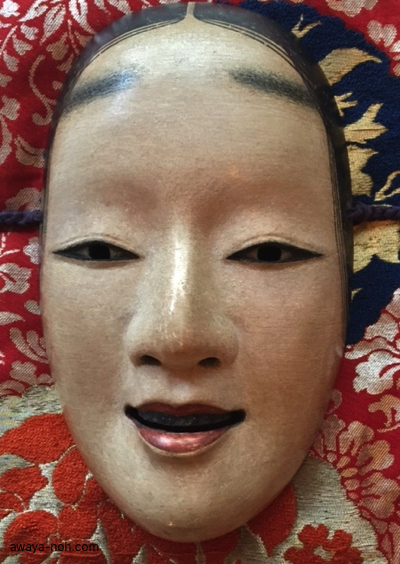

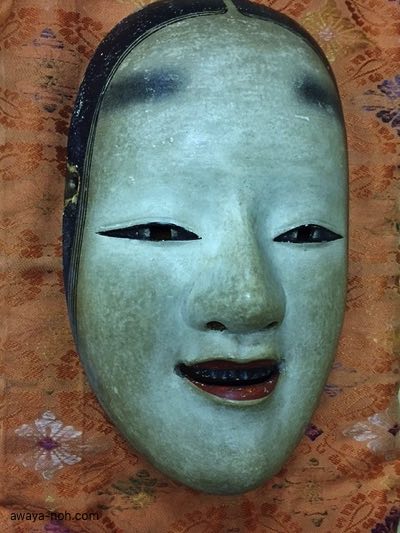

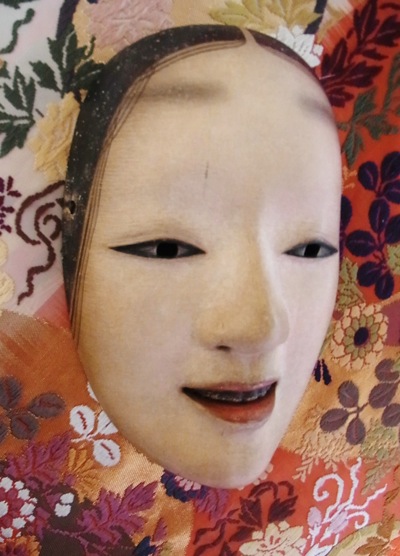

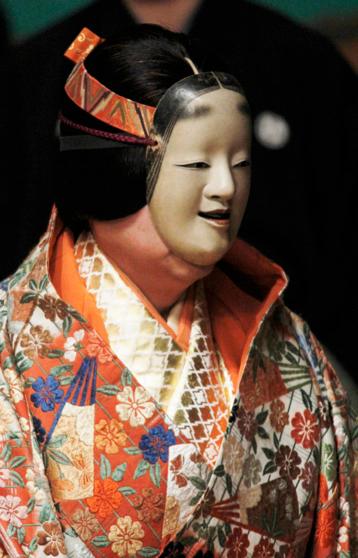

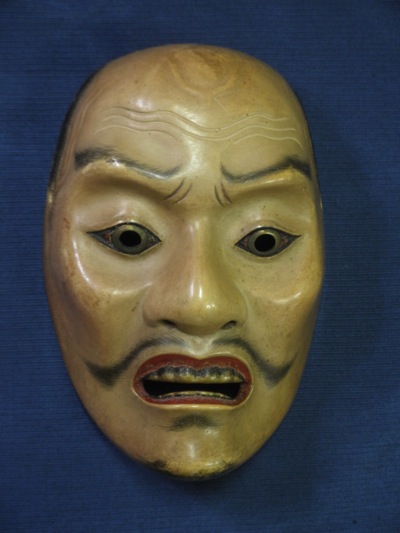

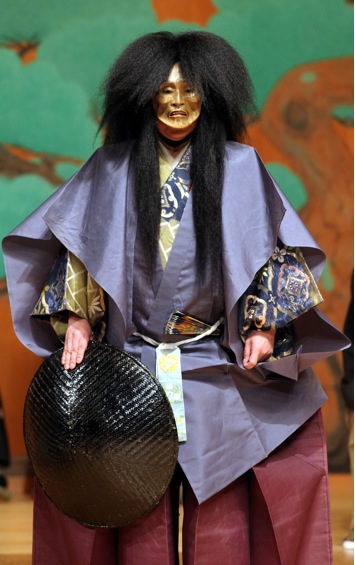

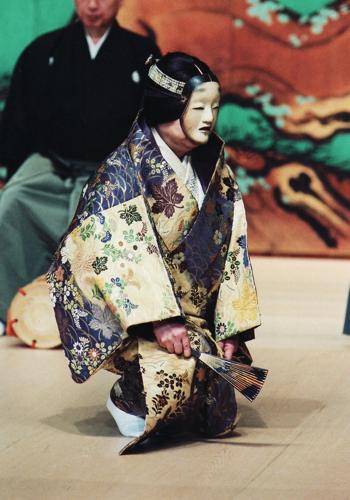

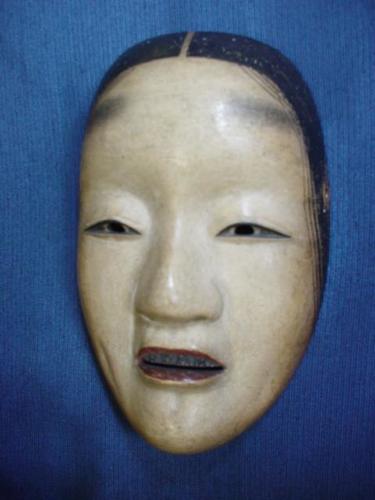

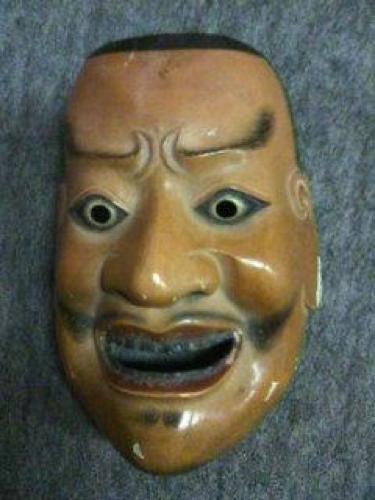

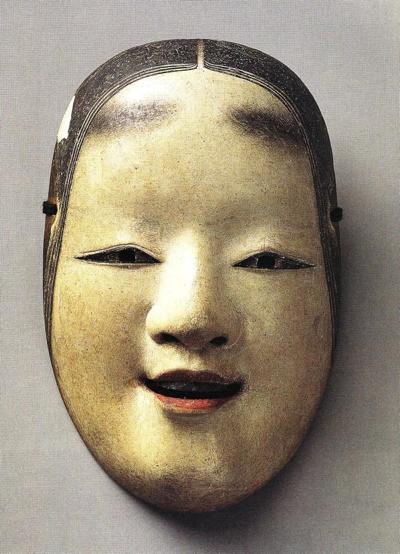

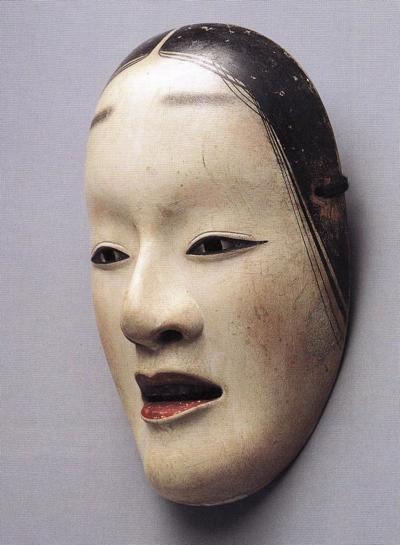

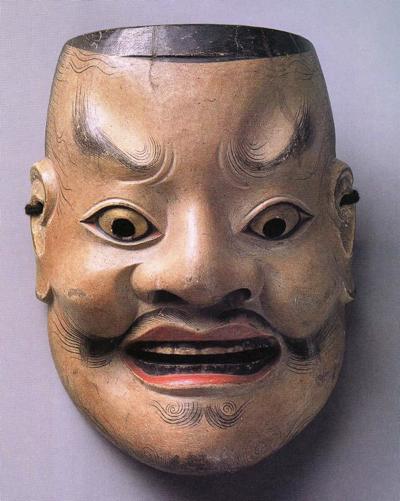

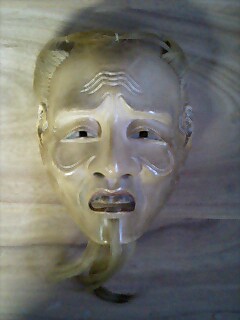

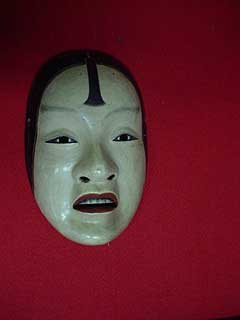

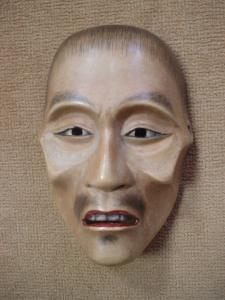

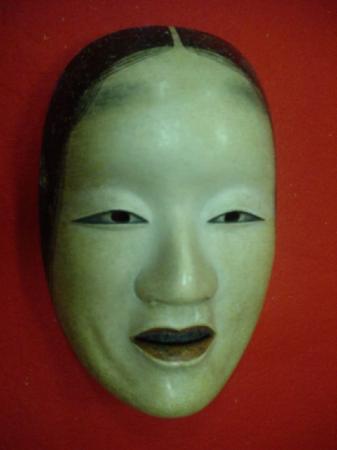

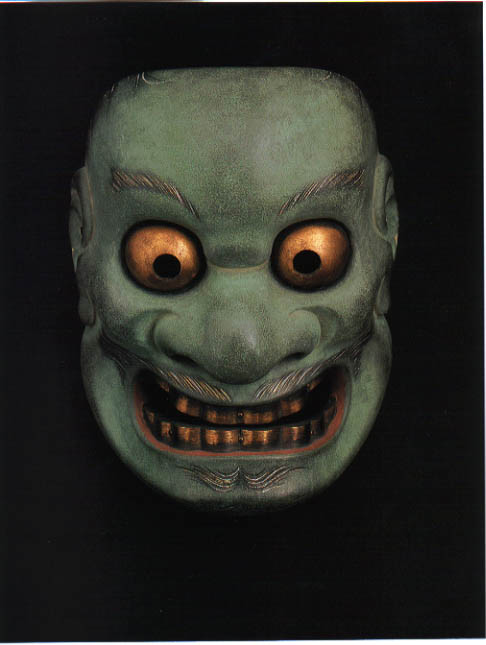

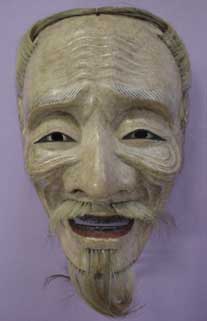

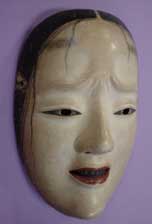

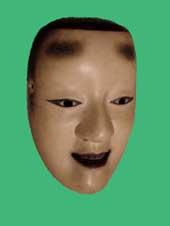

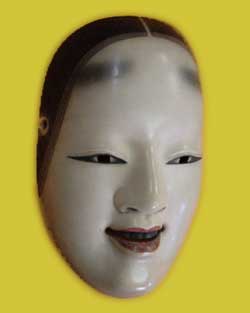

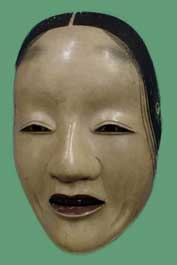

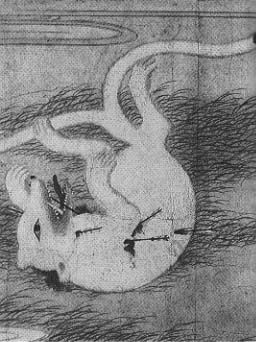

さて、この女の気持ちを表現する面について、伝書には、前シテが泥眼、後シテが生成(なまなり)と書かれています。

前シテの泥眼は『葵上』の六条御息所(シテ)にも使われ、目の淵に金が入っている面で、普通の女とはどこか違う、強い気持ちが表情に出ています。『鉄輪』の女は登場するときは笠をかぶっているので分かりにくいですが、神託を聞いて、自分であると、慎み深い女から気色変じ、「怨みの鬼となって人に思ひ知らせん」と笠を捨てる瞬間に泥眼の面が良く効いて見え、顔色の変わったのが分かります。後の鬼女を予感させるのに、ふさわしい面です。

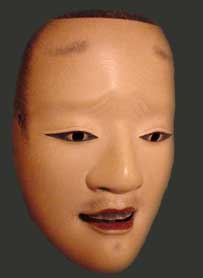

後シテは、今は「生成」と「橋姫」のどちらかを選択しています。今回は二つの「橋姫」を用意しましたが、諸事情を考え、粟谷家蔵の面を使用しました。

「橋姫」は面の上半分が白色、下半分が赤みを帯び、鼻筋などに赤が塗られ、どっしり存在感もあって、怒り爆発の怖いお顔です。「生成」も全体に赤みがありますが、少し笑っているようで、頭に小さな角が2本生えていて、とても不気味です。

父・菊生が、女房の怒りも「橋姫」のうちは怖いが、なだめればどうにか許してくれるだろう、しかし「生成」になったらもうオシマイだ、手遅れになるから気を付けなければ、と話していたことを思い出します。とにかく、怒りの表情に笑みが見えたら怖い、もうアウトらしいです。恐ろしい心に残る忘れられない言葉です。

それでか、父の『鉄輪』では「生成」は一度ほど、ほとんど「橋姫」にしていたようです。私も一度「生成」を使ってみようかなと思わないでもありませんが、やはり使いこなせないだろうと、遠慮してしまいます。

「生成」に「り」をつけて「生成り」と書くと「きなり」と読み、脱色や染色をしていない糸や布のことを言うようですが、これは「なまなり」と読ませる面の「生成」とは別物です。面のほうは未完成で、まだ十分に成りきっていない様を表します。すなわち角が生えた本当の鬼「般若」になる以前のお顔ということです。『道成寺』や『葵上』で使われる、立派な角が生えた「般若」と比べると、「生成」の角は小さいですが、何か煮え切らない、それでいて不気味な表情がとても怖ろしいです。

『鉄輪』という能は、面や出で立ちも特異で、作り物もあって、分かりやすい設定です。

ご覧になって、女性なら胸のすく思いがするでしょうが、演じている私は、この女は自分の恨みばかり述べて、男を悪者にしているが、本当のところはどうなのだろうと、男の言い分が全く書かれていないので、気になります。

なぜ女は夫に捨てられたのか。

口うるさかったから? 金遣いが荒かった? 暮らしぶりがだらしなかった? 老いた見苦しい体型に嫌気がさした? もしかして、子が産めないことで離縁ということもあったかもしれません。今はそのような理由は許されないでしょうが、昔はそれで里に帰されるなどということがよくあったようです。

こんなふうに考えるのは男の側の発想と分かっていますが、捨てられた女を演じる男の役者として、女と男の矛盾する心を感じながら演じるのが、また面白いのです。

鬼女となった女は、祈祷によって退散しますが、「今回はあきらめるが、また来るから!」と言い残して消えていきます。執念深く、怖ろしさを残したままの終曲です。

この能の題材となった平家物語「剣の巻」では、その後、女は男を殺し、しかも男の家族、新妻の家族も殺してしまう凄惨な結末です。『雨月物語』の「吉備津の窯」も同じようなお話ですが、最後、男は殺されています。伝説や小説は徹底的に悲劇を描くことが多いですが、能はそこまでの結末は描きません。また来るかもしれないと余韻を残し、あとはご覧になる方の想像に委ねます。

私も、女が男を殺してその後どうなるのだろう、恨みを晴らすことができて魂は鎮まるのだろうか、元のやさしい女性に戻れるのだろうか。いやいや、残酷な殺人者になってはお終いだろう、などと想像はしますが、能がそこまで描かないところを好ましく思います。

貴船神社の鉄輪伝説の最後に「丑ノ刻詣りは祭神が国土豊潤のため丑年丑月丑刻に降臨されたと伝える古事によるもので、人々のあらゆる心願成就に霊験あらたかなことを示すもので、単にのろいにのみとどめるべきものではない」と書いてありました。貴船神社も丑の刻詣は悪い印象ばかりではない、のろいだけでは物事は解決しないと言いたいのでしょうか。

若い時には考えもしなかったいろいろなことを思う『鉄輪』になりました。

しかし、ご覧になる方は深く考えず、男女の仲のお話、こんなお話もあるのね、女性への対応はよくよく考えなさいよ、という昔の人の忠告なのかな、などと所詮、「これは他人様のお話」とクールに受け止めて楽しんでいただくのが一番、かと思います。

私の『鉄輪』の初演は昭和63年(33歳)妙花の会、再演は平成15年(48歳)粟谷能の会で、今回が3回目です。再演の時の演能レポートで詳しく書いていますので、ご興味のある方はサイトの「演能レポート」でご覧ください。 (2025年5月 記)

写真提供 広島護国神社 シテ粟谷明生

アイ 野村裕基 小鼓 横山幸彦 大鼓 亀井広忠 太鼓 吉谷 潔

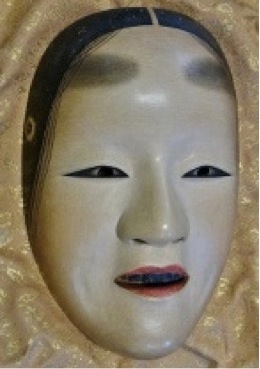

能面「橋姫」 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生

能面「生成」 撮影 粟谷明生

『石橋』を勤めて 弟子の子獅子の披キに立ち会う投稿日:2025-03-18

『石橋』を勤めて

弟子の子獅子の披キに立ち会う

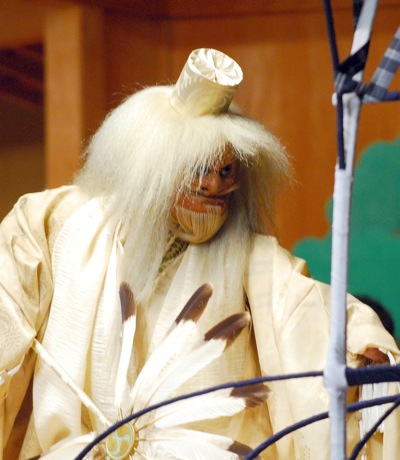

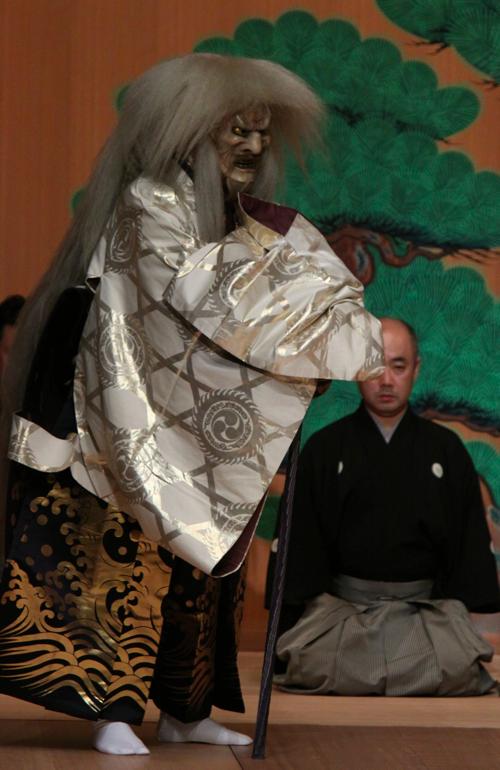

第107回・粟谷能の会(2025年3月2日 於:国立能楽堂)では、『景清』に続き、『石橋』連獅子を、私の弟子の佐藤陽に子獅子を披かせることとして企画しました。

『石橋』は前場を省略して、ワキの寂昭法師(俗名・大江定基)の名乗りの後、すぐに獅子が登場して舞い遊ぶ、後場のみの半能形式が主流です。今回は前場もある本能で催し、特別にご許可をいただき、前シテを私が勤め、後シテの親獅子を長島茂氏にお願いして、前後のシテを別人で勤めました。

『石橋』連獅子について簡単にご紹介します。

寂昭法師(ワキ)が清涼山の石橋を渡ろうとすると、童子(前シテ)が現れ、石橋をたやすく渡ろうと思うな、神仏の加護がなければ渡れないと制止します。そして、橋の向こうは文殊菩薩が住む浄土、妙なる音楽と美しい花が舞い降りてきて、やがて奇瑞が現れるから待つようにと告げると姿を消します。(中入)

続いて、仙人(アイ)が現れ、獅子の舞楽が始まる予告をすると、文殊菩薩の使者である獅子が親子(後シテ・ツレ)で現れ、石橋の上を飛び跳ね、咲き乱れる牡丹の花に戯れ、勇壮な舞を見せ、泰平の御代を愛でて獅子の座に帰ります。

粟谷能の会での本能は、平成13年に従兄の能夫が前シテを尉にて後場の親獅子を、子獅子の私とで勤めていますので、今回が2回目となります。

前場は動きのない居グセの謡が重い習いで、石橋のすさまじい景色を謡い上げます。

石橋の幅は一尺(30センチ)もなく、長さは三丈(9メートル)、谷をのぞめば千丈(3キロメートル)もあり、苔むしてつるつる滑る危険極まりない橋であることを勢いある強い謡い声で紹介します。そして徐々に奇瑞への期待感が高まり、獅子登場のお膳立てができるのです。

前シテは、喜多流では通常、老人の樵ですが、替えとして童子にする演出もあります。今回は初番が『景清』で老人のため、重なるのを避けて、童子で勤めることとしました。また童子の扮装を水衣に側次(そばつぎ・ベストのようなもの)を羽織り、より唐(中国)らしい演出にしました。

そして『石橋』の見どころは、やはり後場の勇壮で豪華、躍動美あふれる獅子舞です。

単に暴れる荒さを消し、端正な姿勢と俊敏な動きで、獅子を演じるのが演者の心得です。

獅子舞は両手を広げ、面(おもて)を左右に振り、上体を反らしすぐに屈んでお辞儀のような恰好をします。この獅子舞独特の動きは、獅子が顔を左右に激しく振るので、「嫌、いや!」と、何かを拒絶しているように見えますが、これは牡丹の香りを嗅いで楽しんでいる様子を表現しています。親獅子はゆったりどっしりと、子獅子は機敏に軽やかに舞い遊ぶイメージで勤めます。

今回、子獅子を披いた佐藤陽は能楽師の家の子ではなく、東北大学学友会能楽部喜多会にて能を学び、能楽師の道を志し、長年私の元で修業し職分となりました。『道成寺』を披いてから時間も経ったことから、『石橋』子獅子を披くことを勧め今回の番組となりました。

『石橋』は特別重い習いとして大事に扱われ、『道成寺』を披いた後でしか勤められない風潮がありますが、これには違和感があります。

喜多流が大事に扱うのは、赤頭を巻き毛にてして一人で勤める「一人獅子」が大事であって、ツレとしての子獅子は別物と考えるべきです。若く体のキレがあるうちに、早めに獅子を経験させることがご覧になる方への正しい在り方だと思います。昔に比べて披キが遅くなっている昨今、江戸期や明治大正の伝承をそのまま鵜呑み状態にしておくのは、次世代にはハードルが高すぎるように思います。

年齢45歳の佐藤陽に子獅子の初演は正直肉体的にもかなり厳しいものがありました。

獅子舞は狭い視界、重い頭と動きにくい装束、そして何よりも正面先に置かれた一畳台に飛び上がり、旋回するのは見た目より運動量が多く体力が必要です。最初は歯が立たない状況でしたが、当日はどうにか粗相無く勤め、安堵しています。

今後はもう少し早く披けるような喜多流の思考と体制の改善が必要だと、以前から考えておりましたが、いよいよ本腰を入れて取り組むべきと思いました。

楽屋裏話を一つ。舞台に最初、牡丹を飾った華やかな2台の一畳台が置かれますが、伝書には2台の間、一尺ほど離して置く、と記載されています。私自身、披キ(父が親獅子)の時も、また友枝昭世師や粟谷能夫との共演でも、一畳台を離したことはありませんでした。高林白牛口二氏に伺うと、間を開け危険が増すことで、より演者への高いハードルを課し緊張感を高めるため、と教えてくださいました。今回は、未熟な弟子の披キでもあり、離すことはしませんでした。そもそも石橋自体左右に離れていることはないわけで、離す設定をご覧になる方はどう思われるのでしょうか。この伝書の記載も観る側よりも演者中心の思考ではないかと、気持ち悪さを覚えます。

今回の粟谷能の会は満席となり大変喜んでおります。

佐藤陽の披キのため、東北大のOB・OGの皆様が多く来て下さり、佐藤陽への応援に感謝しています。また、『景清』『石橋』連獅子の番組編成が良かったことも集客につながったように思います。

来年は秘曲『伯母捨』を私、粟谷明生が披きます。

老女が月の美しさを讃え、月の光の下で昔を偲んで、静かに舞います。

今回の番組とは異なり、とてもゆっくりと時間が流れますが、これが正に能の神髄と言われる最高位です。

心躍る能を、これからも企画し、来年の「第108回粟谷能の会」へのご来場をお待ち申し上げております。

写真撮影 新宮夕海

能面獅子二点 撮影 粟谷明生

笛 一噌隆之 小鼓 観世新九郎 大鼓 亀井洋佑 太鼓 金春惣右衛門

(2025年3月 記)

『景清』を勤めて 豪の者・景清の揺れ動く心投稿日:2025-03-18

『景清』を勤めて

豪の者・景清の揺れ動く心

今年の第107回粟谷能の会(令和7年3月2日 於:国立能楽堂)は、初番に『景清』、狂言「秀句傘」を挟み、『石橋』で締めくくる番組編成としました。私は『景清』でシテを勤め、『石橋』では前場もある本能を企画し、弟子の佐藤陽に子獅子(シテツレ)を披かせ、親獅子(後シテ)を長島茂氏にお願いして、私は前シテを勤めました。粟谷能の会や『石橋』については改めて記すこととして、まずは『景清』についてレポートします。

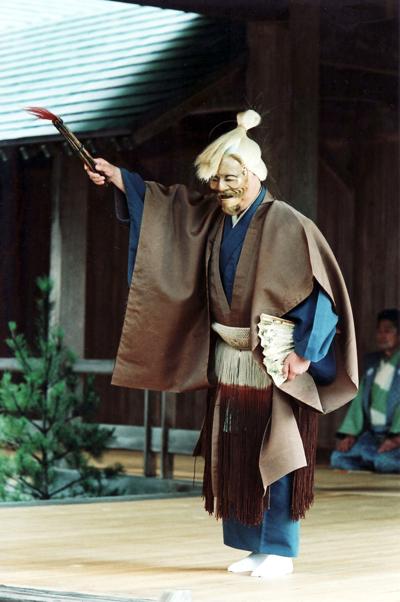

私の『景清』の初演は平成24年の粟谷能の会で56歳の時、それから13年の時が流れて、今回、69歳での再演となりました。亡父・菊生の十八番だった『景清』を思い出し、父の芸を真似ながら、私自身の景清を演じられたら・・・と思い勤めました。

まずは『景清』の物語を簡単にご紹介します。

平家の武将・悪七兵衛景清(シテ)は宮崎に流され盲目の乞食となり、日向の勾当(こうとう)と名乗り暮らしていました。

そこへ娘・人丸(シテツレ)が従者(ワキツレ)を従え訪ねてきます。景清は自分の娘であると知り驚きますが、乞食の身を恥じて他人のふりをします。

しかし、里人(ワキ)のとりなしで、景清は娘と対面し、屋島の合戦での三保谷四郎との錣引き(しころびき)の武勇伝を語り聞かせますが、やがて時も過ぎ、涙ながらに別れを告げるのでした。

景清は平家の武将ですが、さほどの武勲があるわけではありません。平家物語ではわずかに「錣引き」の話が数行あるくらいで、これも錣を引きちぎった力の強さはあっても、所詮相手に逃げられ、屋島の負け戦の一コマなのです。義経や頼朝の暗殺を企て源氏滅亡を志すも失敗に終わる、人生の負け組大将のような人物を能は描いているように思えます。

景清の姓は伊藤とも藤原とも、また平景清とも言われていますが、やはり通り名の「悪七兵衛景清」が一番だと思います。この「悪」は「悪い」ではなく「強い」の意味ですが、景清の様々な伝説の中の、「源氏の栄える世を見ぬために両眼を自らえぐった」という話が、一番景清らしい、と私は思い景清を演じています。

勾当というのは、平家語りをする盲目の琵琶法師の、検校、別当につぐ位の者のことですが、

能のシテ景清が僧ではないのに角帽子(出家者の象徴)を付けているのは、もしかすると、盲僧が景清を語る伝承からの逆輸入かもしれないと思うようになりました。ここは定かではありませんし、相模国の娘人丸の事もいろいろな伝承があります。それら様々の伝承から能『景清』の景清像が造形されているように思われます。

景清を演じるにあたり、どの辺に焦点を定めるか?

「麒麟も老いぬれば駑馬にも劣るが如くなり」と謡われるほどの惨めな姿の景清です。

敗将、盲目、老体、乞食、と多くの負を背負っています。自ら両眼を潰すほどの強い意志と、肉体は衰えても枯れ果てぬ気骨が横溢していますが、そこには将来への明るい光はなく、絶望的な状況があるだけです。豪の者でありながら、景清の揺れる心、その底に見える暗黒の悲劇を皆様に想像していただくために、どのように勤めたら良いか・・・、と考えました。

景清の心中を最初に表現するのが、「松門の謡」といわれる謡です。

引き回しをかけられたまま、藁屋の作り物の中で次のように謡います。

「松門独り閉じて年月を送り、自ら清光を見ざれば時の移るをもわきまえず、暗々たる庵室に徒に眠り。衣寒暖に与えざれば。膚(はだえ)は髐骨(ぎょうこつ)と衰へたり」

この「松門の謡」について、14世喜多六平太芸談に「丁度、鎧の節糸が古くなって、ぶつぶつ切れたように謡え、と伝えられています。妙な言い方ですが、良く心持ちを言い表しています。(中略)松門をひとつ上手く謡って聞かせてやろうなんて気持ちで朗々とやられたんでは、もうお終いです。どこまでも低音で、呂の音を主に腹の中で謡う・・・」

と、書かれています。私ここまでは素直に納得出来るのですが、次の最後の言葉が、どうも気になっています。

「聞こえても、聞こえなくとも、そんな事は何方でもいいのです。」

この言葉、昔はそれで良かったのかもしれませんが、しかし今は、それでは通用しないと思います。「謡が聞こえなかった・・・」と、お客様に言われたら、それこそ本当のお終いです。

国立能楽堂の隅々のお客様まで、老体景清の声が、心情が、伝わるために能役者は言葉に潜む言霊を、謡の調子、高低、強弱、緩急、陰陽、様々な技を絡めて演じなくてはいけないと思います。謡本に記された節だけ見ても到底謡えるものではありません。口伝によってさまざまな謡い方が伝えられていますが、私の「松門」は『景清』を得意とした父の謡い方を真似ています。初演の時も父はすでに亡く、直接教えを乞うことはできませんでしたが、父の松門は身体の奥深いところまで、染みこんでいます。今回の再演では初演の時よりは余裕が出てきて、基本は真似ですが、自分の思いも少し載せられたかな、と思っています。

『景清』は台詞劇、舞が全くない、能として珍しい曲です。それでも、床几にかけて語る三保谷四郎との「錣引き」の闘いの場面では、熱が入り、不自由な体ながら、思わず立ち上がり、様々な所作が入ります。しかしその動きは、老体と盲目のため、健常者の動きとは異なります。例えば、左方を刀で斬る時は、右手を左方向に動かしますが顔は逆に右へ向けます。反対に、右方向を斬る時は、手は右、顔は左に向けます。

この動きについて、「盲目は目でなく耳で見る」が、父・菊生よりの教えです。

また、前に進みたいが、足が思うように動かない忸怩たる思いを、特別な「抜く足」にて表現します。演者はこれらの不自由な動きを体に染み込ませ、スムーズに動けるように稽古し、舞台で不自由な動きが違和感なく自然に見えるように演じなければ失格です。

最近私は、お能をだれず、飽きずに見ていただきたいと願い、とりわけ、粟谷能の会では、演能時間があまり長くだれないように心がけています。作品の良さを壊さず、短く出来るところは短縮して演出しています。

今回、謡の短縮はしませんでしたが、ツレの登場の出囃子を少し短くし、正面前で謡う次第(出囃子)を橋掛りで謡うように変えました。これは、単に時間短縮になるだけでなく、道行らしい効果もあったのではないでしょうか。

それに『景清』という能は、分かりやすい場面展開、また景清の揺れ動く心を細やかな型で表現するなど、舞がない割にはだれない演出になっていて、それにも助けられ、飽きずにご覧いただけたのではないかと思っています。

「え! 終わったの?」

と、お客様に感じていただけたら、私の思う壺です。

能は日常生活に比べると、かなりゆっくりとした動きで舞台は進行します。もちろん、日常生活とかけ離れた時空をお楽しみいただけるのは、能ならではの雰囲気で良いことです。ただし、演者側はそのスローペースに胡座をかかず、舞台にだれる空気感が出ないように努めるべきと思っています。

さて、錣引きの語りが終わると、いよいよ最後の場面です。ワキにこの物語が終わったら娘を故郷に帰してくれるようにと約束しての語りでした。もう自分の命はそう長くないと悟っている景清は「亡き跡を弔ひ給へ」と頼み、「さらばよ」と娘の背中を押して帰します。これも切ない親心なのです。「さらばよ 留まる」「行くぞ」との一声が親子の形見となるとして終曲します。

現代のTVドラマなら、娘との再会で「めでたし、良かったね」と終わるのでしょうが、室町時代に作られた能は娘と再会しても、すぐに別離となる哀れな悲劇を描いていきます。

能は勝ち組より負け組に焦点を当てて戯曲することが多く、『景清』は一番の負け男の鎮魂能と言えるかもしれません。

この最後の場面で、見所からすすり泣く声が聞こえてきました。あるご婦人は「主人が泣いて泣いて恥ずかしかった」と仰っしゃいます。以前、父・菊生が「結婚式では、男親は娘とバージンロードを歩き、最後に娘を奪っていく憎っくき男に手渡さなければならい、ここは残酷なシーンだよ。だけどそのとき、父親は相手の男をにらみつける度胸はないのね、必ず視線を外してる。そこで『景清』の別れの場面では、パージンロードの父親のように、視線を落とす型をしている、何でもお能に応用するんだよ」と言っていたことを思い出します。

娘との別れ、どうも『景清』は男親の涙腺を緩めるようです。また、ある女性からは「人丸になった気分で見ました。切なくなりました・・・」と言われました。能『景清』は、男性は景清に、女性は人丸に心を寄せてご覧になるようです。このように、優れた能は老若男女全てに適応しているのです。

ここで装束のお話をします。

能『景清』の装束(着物)は着流し姿と大口袴姿の2通りがあります。前者は乞食として、後者は武将としての側面を強調しています。喜多流は武将として白色大口袴を着用し、私もそのようにしました。面は景清の専用面をかけますが、これにも顎髭が有る無しで2通りあり、髭がある方を使います。専用面があるのは『景清』のほか、『頼政』、『弱法師』、『鬼界島』、『蝉丸』などがあり、いずれも個性的な人物像を描き出しています。『景清』の専用面は負け組でありながら、まだどこかに負けん気、強さを表し、それでいて盲目の哀しさも秘めているような面です。頑固な老いぼれ武将に似合う装束と専用面(粟谷家の能面「景清」)は、もし次回勤めるときでも、多分変わらないでしょう。私には不動のお決まりです。

今回、共演者に恵まれたと喜んでいます。ツレ・人丸の狩野祐一さん、ワキの宝生欣哉氏、地頭の長島茂氏、囃子方(笛・松田弘之 小鼓・鵜澤洋太郎 大鼓・亀井広忠)、地謡陣、舞台を盛り上げてくださった皆様、そしてご覧になってくださった方々、皆様に感謝申し上げます。

今回の『景清』は再演であったため、少し余裕が出てきて、謡い方や動き、表現法に再発見がありました。加齢すると、瞬発力や持久力などが落ち、身体のキレも悪くなります。確かに衰える面もありますが、69歳だからこそできることもある、と感じています。身体は衰えても、その代わり謡(口)は若い時より、重みを増して良い謡に成長する、と言われていますが、そのことがじんわり分かるようになりました。50代の初演、60代の再演を終え、次は2、3年後に70代の『景清』もご覧いただきたいと、新たな目標が出来ました。

写真撮影 新宮夕海

(2025年3月 記)

『弱法師』を勤めて投稿日:2024-10-15

『弱法師』を勤めて

効果満点の小書「舞入」

能『弱法師』は盲目の青年・俊徳丸(シテ)が「目は見えなくとも心の目で何でも見えるぞ!」と悟りながらも、世の辛さを知り挫折する物語です。父・菊生が得意とした曲でいろいろ教えて貰った曲、私も大好きなこの曲を、「初秋ひたち能と狂言」(令和6年9月29日、日立シビックセンターにて)で勤めました。

『弱法師』を勤めるのは今回が4回目です。初演は平成4年の粟谷能の会研究公演、続いて平成15年の秋田まほろば能、平成26年の厳島神社・桃花祭の神能で勤めています。初演以外、今回も含め3回の公演ではいずれも小書「舞入(まいいり)」の特別演出で行いました。

まずは簡単に『弱法師』のあらすじを記しておきます。

高安左衛門尉通俊(ワキ・宝生常三)はさる人の讒言(悪口・誹謗中傷)を信じ、我が子の俊徳丸を追い出しますが、不憫に思い天王寺にて7日間の施行(善行を積むために人に物を施すこと)を行います。そこに、盲目となり弱法師(足弱の乞食・喜捨を受ける芸能者)と呼ばれるようになった俊徳丸が現れます。通俊が施行を勧めると俊徳丸は素直に受け入れ、梅の花を袖に受けるなどして優雅なふるまい見せます。それを見た通俊は弱法師が我が子と気づきますが、人の目を気にし、その場では名乗らず、日想観(じっそうがん)を拝むよう勧めます。盲目ながら心の目で見えると舞い狂う俊徳丸。やがて夜になると、通俊は父と名乗り、俊徳丸を高安の里に連れて帰ります。

小書「舞入」は通常右手で扱う盲目の杖を左手に持ち替え、右手に中啓(ちゅうけい=扇)を持ち、杖を突きながら、常の「イロエ」(軽く舞台を一巡する)を中之舞に替えて舞う演出です。「盲目の杖」の扱い自体難しいうえに、「舞入」では利き腕ではない左手で杖を扱うので、さらに難度が上がります。これを嫌い、小書を避ける人があるくらいで、この小書での演能はそう多くありません。私はこの小書で3回目、何度も稽古して慣れて来たためか、杖の扱いはさほど苦にならなくなりました。

「視界が狭い中でたいへんですね」などと言われることがありますが、専用面「弱法師」は目が横に切れているので、不思議と視界は広く、よく見えます。演者はよく見える面の内側で、目を半眼に閉じて盲目の気持ちで舞っているのです。

喜多流の『弱法師』、というより、これを得意とした父や第十四世・喜多六平太先生の主張は、弱法師は天王寺まで毎日通い慣れているから、その道中のことは、たとえば、どこに石があって危ないとか、樹木が飛び出しているとか、全て分かっている、盲目といっても、不自由そうに恐る恐るよろよろと歩くのではなく、むしろタッタとリズム良く、全体にサラッとした気分で勤めるのが吉、というもので、私もそのように思います。謡を落ち着き過ぎて重苦しく謡ったり、囃すのは、妙にハンディキャップを誇張するようで、どうでしょうか?私はあまり感心しません。

『弱法師』は若いうちにはできない曲ですが、かといって、背中が丸くなった年配者でも似合いません。昔、喜多流の愛好家の女性が「俊徳丸は青年です。背中が丸まった姿で出て来てはいけません」と、話されたことが強烈に頭に残っています。ですから、盲目といっても若者らしい溌溂とした動きも必要で、盲目の不自由さとの兼ね合いが難しいところなのです。

この曲のクライマックスは何といっても日想観を拝するところです。日想観とは、時正の日(昼と夜の長さが同じ日)に西に向かって手を合わせ、落日の有様を見て、西方浄土を願うことです。弱法師・俊徳丸も西に向かって手を合わせ「南無阿弥陀仏」と唱えます。やがて「イロエ」に変えて中之舞を舞い、舞のあとはすぐに「住吉の松の木の間より眺むれば・・・」と上羽の謡となり、続いて「狂い」の舞どころとなります。淡路、絵島、須磨、明石、紀の海まで、盲目なりとも、心の目でよく見える、「満目青山は心に在り」「おお、見るぞとよ、見るぞとよ」と気持ち昂り狂うのです。さらには難波の海の名勝、南は住吉の松原、東は緑の美しい草香山、北は長柄の橋と、有頂天になって謡い舞います。今でいえば路上のラップ・ライブの趣でしょうか。この曲のもっとも心躍るところです。

しかし、盲目の悲しさ、「目では見えないが、心の目で見えるのだ!」と達観し狂う弱法師・俊徳丸ですが、やがて境内の貴賤の人に突き飛ばされ、よたよたと倒れ転んでしまいます。「やはり弱い法師だ!」と揶揄われ笑われ恥ずかしめを受けると「もう浮かれたりはしない!」と心を痛め挫折します。

「舞入」という小書は、日想観を拝し心が昂っていくなかで舞い、狂いの頂点に繋げる、ご満悦の演出であり、後の挫折感と対比させる効果満点の演出であると、3回目にして、より強く感じることができました。今回の一番の収穫です。

以前の演能レポートにも書きましたが、作者・観世十郎元雅の能には「影」があり、それが魅力になっていると思います。『弱法師』しかり、『隅田川』、『歌占』しかりです。

『弱法師』は最後、親子再会で良かった良かったということになっていますが、そこに「影」が見えます。今回の演能にあたり、通俊の台詞から想像される状況が気になりました。

まず、「さる人の讒言」により、我が子を追い出しますが、さる人とは誰なのか・・・、何となく女性の匂いがします。謡曲大観の著者・佐成謙太郎氏は義母と解説されていますが、私も同感です。通俊の後妻が実の子可愛さのあまり、前妻の子・俊徳丸を邪魔にしたといったことが想像されます。人形浄瑠璃や三島由紀夫の近代能楽集など、『弱法師』の筋を採り入れたものがありますが、ドロドロした家族模様が展開されているようです。能『弱法師』には細かい事情は書かれていませんが、そういう物語を想像させる何かがあるのでしょう。

次に、我が子と分かっても直ぐに名乗らない通俊に違和感を覚えます。自分が追い出したことで盲目にしてしまったという慙愧の念にかられないのでしょうか。人の目が気になるので、夜になってから名乗ろうとする通俊は、プライドが高く、見栄を気にする男、ごく普通の真っ当な父親とは思えません。

そして最後、とどめの一撃は、夜が明けぬ前にと、供人(アイ)に合図して、俊徳丸を連れて帰させることです。自ら手に手を取って連れ帰るのではなく、自分は後から行くからと、幕から離れた常座でユウケンし、脇正面を向いて留拍子を踏んで終曲します。

この終わり方、これから俊徳丸はどうなるのだろうか、家に連れ帰ってもらっても、複雑な家族関係の中で幸せになるのだろうか、通俊は味方になってくれるのだろうかと、不安になります。

お能はどんなに悲しいお話でも祝言の心で終わるのがいいとはよく言われます。元雅はもっと具体的に物語を展開したかったかもしれませんが、ここは能の様式で露骨には書けなかったのでしょう。日想観の高揚感を描き、親子再会をめでたしとしながら、でも、深く読めば、子供を捨てる行為は許されない、悪しき行為だというメッセージ、強烈な香辛料をまぶしていると感じさせられます。こういう『弱法師』という能が私はたまらなく好きで、元雅のメッセージをちゃんと伝える演者でありたいと思うのです。

天王寺は大阪市天王寺区にある聖徳太子建立の寺。境内は相当広く、「踵をついで群集する」とあるように、昔も今も、多くの人で賑わうところです。貴賤を問わず、病や障害も問わず、懐深く人を受け容れるところです。昔は「悲田院」といって、貧しい人や孤児を救う病院のような施設もあったようです。日想観を拝む行事は今でも行われています。昔は、天王寺の境内から西を拝むと、能の詞章にあるように、難波の海に沈む太陽を拝むことができたといいます。最近では宅地開発され、日が沈む様子は拝むことができても、海は見られなくなっていますが、時正の日には多くの人が西に向かって手を合わせているようです。

このような懐深く慈悲深い場を能の舞台とし、現実に起こりそうなことを、真っすぐに描き切る現在能『弱法師』、元雅の能は世阿弥(元雅の父)の夢幻能とは違う味わいがあります。

父・菊生は晩年、身体が弱くなってきた時に、『景清』しかできないと言って、『景清』ばかり演っていました。銕仙会の荻原達子様に「父は『景清』しかできません」と、申し上げたところ、「いいの、いいのよ。『景清』が十八番という役者がいても。どこへ行ってもそれを演って、名優として成り立つ。『景清』しかできないではなく、『景清』が得意というのはとても良いことですよ。アッ君、覚えておいてね」と、言われたことが印象深く、よく覚えています。私も今回『弱法師』を勤め、来年は7月に高知で、9月に宇都宮でと、『弱法師』の演能が続きます。父の『景清』ではないですが、明生の『弱法師』、それも「舞入」の『弱法師』を広く皆様にご覧いただけるようになりたい、今そんな思いでいます。

なお、今回の『弱法師』は時間の制約があったため、一声の後のサシコエと天王寺縁起を語る序、サシ、クセを省き、短縮版にしたことを記しておきます。見所に外国からの留学生もちらほら、初心者が多い公演では、作品を壊さずに少しコンパクトにしてご覧いただくこと

も必要かと思っています。

『弱法師』舞台写真提供 日立シビックセンター

「弱法師」能面石塚シゲミ打 撮影 粟谷明生

(2024年10月 記)

『頼政』を続けて勤めて投稿日:2024-05-28

『頼政』を続けて勤めて

今年(令和6年)の春は、能『頼政』を「広島蝋燭薪能」(4月26日)と「喜多流自主公演」(5月4日)と続けて2回勤めることとなりました。

私の『頼政』の初演は「第61回粟谷能の会」(平成9年)で、続いて「能楽座静岡県舞台芸術公園楕円堂公演」(平成12年)と「粟谷能の会・福岡公演」(平成15年)の2回はいずれも父の代演で、福岡公演は後シテだけを勤めています。今回21年ぶりに、しかも2回連続で勤め、いくつか感じることがありました。

今回の連続2回公演は、屋外と屋内の演能の違いを実感しました。「広島蝋燭薪能」は屋外で生憎の空模様、私の『頼政』のときは雨に降られませんでしたが、途中小雨により10分ほどの中断がありました。屋外の能はご覧になる方には開放感がありますが、演者には舞台の寸法や滑り、また音響や視界など通常とは異なる不便さが正直あります。特に天候の心配をしながら自分自身のモチベーションが下がらないように気をつけなければいけません。

一方、自主公演は屋内の観世能楽堂で催され、屋外のような開放感はありませんが、お舞台の滑りも音響もよく、演じやすさを実感しました。そもそも能は屋外で行われていたものです。屋根のある能舞台を、能楽堂という建物の中に入れるのは不自然ではありますが、最善の対策がなされている能楽堂の能舞台が、能楽師にとっては一番勤め易い、と思うのは私だけではないでしょう。

いつものように、簡単にあらすじをご紹介します。

京都から奈良へと旅する旅僧(ワキ)が宇治の里にやってきます。地元の老人(前シテ)に会い、宇治の名所を尋ねると、老人は答えながら、やがて平等院へ案内します。平等院には源頼政が自害した扇の芝があり、自分がその頼政の霊だと明かして消え失せます。(中入)

夜半、法師の姿に甲冑を帯びた頼政の霊(後シテ)が現れ、平等院に布陣して橋板を外して平家方を待ち受けていたが、馬を巧みに扱い川を渡ってくる田原又太郎忠綱の軍に攻められたと、その様子を語ります。そして、頼みにしていた頼政の子、仲綱と兼綱兄弟が討たれると敗戦を覚悟し、扇の芝の上で辞世の歌を詠んで自害したと語り、僧に回向を頼み消え失せます。

能『頼政』を勤めるときにいつも念頭に浮かぶのは、なぜ、頼政は76歳という老体にも関わらず、以仁王に平家追討の令旨を出させ、決起したかということです。過去の2回の演能レポートにくわしく書きましたので、それをご覧いただきたく、ここでは詳しく書きませんが、源頼政は源氏でありながら平家方につき生き延びてきた複雑な人生の持ち主なのです。なかなか官位が上がらなかった頼政を従三位に引き上げてくれたのは平清盛でしたが、清盛の後白河法皇を幽閉するなどの暴挙、平家の横暴なやり方に批判的になっていたところへ、息子の仲綱が愛馬のことで平宗盛に辱めを受けたことが、これまでの鬱屈した思いに火をつけてしまいました。しかし残念なことに、決起した頼政でしたが、すぐに清盛に知られるところとなり平等院にて自害します。その時に詠んだ辞世の歌、

「埋もれ木の花咲く事も無かりしに 身のなる果ては哀れなりけり」

には、頼政の万感の思いが込められています。

この辞世の歌が、この能のテーマではないでしょうか。

能では最後の最後、橋合戦の仕方話をした後に、芝の上に扇を敷き、刀を抜いて、この歌を謡いあげます。この場面、以前は老武者の人生の哀感を、少し静かに謡っていましたが、68歳の再演にあたり、命をかけ闘い破れた老いた男の心境は、力強い絶叫の方が似合うのではないかと、高音で張り上げ謡ってみました。老人に大声は似合わない、老人は大声が出ない、のかもしれませんが、能は芝居であり演劇です。老武者頼政の強い思いを大絶叫することで、ご覧になる方々に強く伝わればよいのではないでしょうか。今年には69歳になり、周りから古稀と言われるようになったからこその発見でした。

実際、歴史は頼政の決起により、頼朝が立ち上がり、怒涛の勢いで平家を倒し、世の中は平家の時代から源氏の時代へと変わっていきました。頼政がそのきっかけを作ったことは確かです。頼政は決して、埋もれ木の花咲く事も無かった、人生ではなかったのですが、本人は知る由もありません。

実際、頼政は従三位まで上がった武将であり、歌人としても優れた人であったのですから、最後の決起は複雑で執心の残るものだったのでしょう。後シテの出立にもそれがよく現れています。老体でありながら、頭巾をかぶった法体であり、肩脱ぎした軍体という異様な出立。しかも面は「頼政」専用面で目に金環が施され、この世の者とも思われない強い異様な表情です。すべてがシュール。こうして造形された能『頼政』を演ずるには「若さ」は「敵」である、と初演を思い出し、今だからこそ判るのです。

後場では、サシの「そもそも治承の夏の頃・・・」から始まる、床几に腰掛けての戦の仕方話が聞かせどころ、見せどころです。ここは落語の噺家のように一人で何役も演じます。シテは最初、三井寺を目指し宇治に落ち行く頼政自身ですが、敵軍の田原又太郎忠綱にも変身し、橋桁を外されたにもかかわらず、宇治川の急流を果敢に馬で渡って攻め上がる様子を見せ、また頼政に戻って味方の戦いぶりを描きます。床几に腰掛ける演出は老体でもあり、指揮官でもある姿を想像させますが、この床几に腰掛け闘いを一人で演じる場面は、演者にとって技芸の見せどころでもあります。

この仕方話の前に、地謡「蝸牛(かぎゅう)の角の争いも」(ちっぽけな争いも)、シテ「儚かりける心かな」といった謡が入ります。執心に迷う頼政に、所詮、それはかたつむりの角の争い、ちっぽけなものなのだ、人生は儚いと述懐させるところに、作者・世阿弥のウイットを感じさせられます。少し冷静に悟ったかのような頼政ですが、仕方話をしながら徐々に気持ちが高ぶり、「埋もれ木の・・・」の辞世の歌で心の叫びになる・・・、修羅道に苦しむ、他の修羅物とは異なる構成がこの能の特徴の一つでもあります。

最後に楽屋裏話を一つ。今回演じるにあたり一つ疑問に思ったことがありました。前場の名所教えで、恵心寺を紹介した後に、シテが「月こそ出づれ朝日山」と謡います。その後の地謡は「雪さし下す(くだす)島小舟」と続き、美しい景色、優れた名所と賞賛しますが、さて月が出る時刻は、なんどきなのだろうか?

「雪さし下す」つまり月の光で雪が下りたように見える、その時刻は何時なのでしょうか。

あれは夕刻の月ではないか・・・。

いや頼政が自害した5月26日は満月ではないので月光が雪に見える程のことはない・・・。

いろいろな意見が出ましたが、結局よく分からず最後は、高林白牛口二師が常に仰る

「理屈に合わなくとも良いのです。それが能なんです」が、オチとなり一同笑って終わりました。能には謎めいたところがいろいろあります。納得いかないことを調べ、時には腑に落ちることもあれば、今回のように答えが出ないこともありますが、あれこれと仲間内で話すことの大事さ、面白さ、を体験しました。

今回、広島での演能の前に平等院を訪ね、釣殿、頼政の墓、扇の芝などを見て回りました。観光客で混雑していましたが、扇の芝に目を止める人は無く寂しい限りです。それでも、ここで自害したのかと写真を撮り、宇治川の急流を目の前で見て、ここを馬で渡ったのかと、また改めて感心しました。平等院には既に何回か行っていますが、やはり演能直前に訪ねるのは大いに刺激にもなり、特に朝日山の位置が判ったことは、私には大きな思い出となりました。

20代~30歳までは、指導者に教えられた通りに勤めれば良いでしょう。しかし、そこで留まっていては成長が止まります。様々なものを貪欲に吸収し、教えられたパッケージ通りに勤めるだけではなく、もっと先に踏み越え、殻を破り、演劇としての能を追求することの大事さを痛感しています。そして何よりも能という難解な演劇を、ご覧になる方に少しでも分かり易く伝えることの大切さを噛みしめています。もう少しで69歳。今だから判るのかもしれない・・・、と、私も頼政のように心の内で叫んでいます。

(2024年5月 記)

写真提供 新宮夕海

『嵐山』を勤めて 〜桜の花から真の花〜投稿日:2024-05-01

『嵐山』を勤めて

桜の花から真の花

前日の嵐が嘘のような、快晴に恵まれた春のひととき、「国立能楽堂定例公演」(令和6年4月10日)で、『嵐山』を勤めました。

能『嵐山』は桜(造花)を左右に配した一畳台の作り物を舞台の正面先に置いて、桜満開、

春爛漫の京都嵐山の光景をご想像していただくところから始まります。

まずは簡単にあらすじをご紹介します。

大和国・吉野山の桜は有名ですが、京の都からはあまりに遠いので、都近くの嵐山に吉野の桜を移し植えました。

春になり桜の開花が気になる帝が嵐山に勅使(ワキ)を向かわせます。

そこに老人夫婦(前シテ・前シテツレ)が現れ、木陰を清め桜に向かって祈念しています。不思議に思った勅使が尋ねると、吉野の桜を都に移すときに、木守と勝手の二神もこの嵐山に来られたと語り、実は自分達こそ木守・勝手の神であると名乗り、雲に乗って南の方に飛び去ります。(中入)

その後、蔵王権現の末社の神(アイ)が現れ舞を舞い、続いて木守と勝手の明神(いずれも後シテツレ)が神体として現れ、嵐山の美景を眺めながら舞楽を奏すと、最後に蔵王権現(後シテ)も現れ、衆生の苦患を助け国土を守ると誓い、栄える御代を祝福します。

『嵐山』は脇能です。脇能は神が出現する能で、正式五番立の最初の演目『翁』の脇に演じられることからこの名があります。脇能は喜多流では「真」「行」「草」の三段階に分けられ、『高砂』や『弓八幡』は本格的な脇能の構成で、演者達には気品と力強さが求められる「真」の脇能となります。それに比べて『嵐山』は穏やかで、華やかさが求められる「草」の脇能です。装束も、「真」の脇能の前シテは大口袴をはくのに対して、『嵐山』のように「草」の脇能では着流し姿となり、少し軽い扱いとなります。

従って、前シテの尉は、『高砂』のような強く硬質な尉ではなく、ほんわかと、柔らかな雰囲気の尉を勤めるのが演者の心得です。

謡についても、『高砂』は終始、強吟で謡いますが、『嵐山』は柔らかい和吟が主になります。後場は、「下り端(さがりは)」の、ゆったりとしたリズムに乗って木守・勝手明神が現れ美しい神遊びの趣の舞を見せ、最後に蔵王権現が登場すると、強吟の大ノリのリズムとなって豪快な謡になりますが、全体には柔らかい雰囲気で終始します。今回囃子方の方々にも、全体に「草」の脇能らしく、柔らかく囃していただくようにお願いし、それに応えていただきました。

『嵐山』は、前場の尉(前シテ)と姥(前シテツレ)は木守明神と勝手明神の化身として現れ、後場でそのまま木守・勝手の二神を演じれば理にかない判りやすいのですが、後シテは蔵王権現という全く別の神になり、木守・勝手の二神は別人が勤めます。従って、多くの能役者を必要とします。

今回、前シテの尉と後シテの蔵王権現を私が勤め、前ツレの姥を谷友矩君、後ツレの木守明神を狩野祐一君、勝手明神を金子龍晟君に勤めてもらいました。彼らは二十代半ばから三十代前半の年齢で、今回、意識して若手を起用いたしました。後ツレの二神が登場し、嵐山の辺りの美景を紹介し相舞になりますが、ここは二人が呼吸を合わせ美しく舞う見せどころです。若い二人は喜多能楽堂が改修工事で使用出来ないため、国立能楽堂の研修舞台を拝借して稽古を重ね、よく揃って立派に舞われたので、よい勉強になったのではないかと思います。次代を担う若手を起用して経験を積んでもらうのも、我々世代の役目、そんな年齢になってしまったかと、複雑な心境です。

この後ツレ、喜多流では勝手明神が「小面」に天冠、長絹姿で女神、木守明神は「邯鄲男」に狩衣姿で男神の扮装で現れます。勝手神社などに伝わる話では、本来、木守明神が女神で勝手明神が男神とされています。木守は子守に通じ、子守明神とも呼ばれ、子授け祈願されたとの史料もあるようで、女神が本来のようです。宝生流と金春流は本来のように木守を女神、勝手を男神としていますが、喜多流と観世流は逆になっています。いつから、なぜそうなったのかは不明です。私は現行の通りに演っていても、あまり気になりませんが、子守明神に子授け祈願などでお参りされている方々には、喜多流の舞台演出には違和感を持たれるかもしれません。

後シテの蔵王権現は早笛に乗って突如姿を現したかと思うと、短い舞を舞い、あっという間に留拍子を踏んで終曲となります。舞働も神舞も舞うことはなく、演者としては少し物足りなさを感じますが、その短い時間に蔵王権現の威厳、荘厳さをお見せするのが大事な心得のようです。荒削りにならないように演じるには、若い能役者よりも逆に歳を重ねた者の方が似合うのかもしれません。

今回の装束は敢えて紺色狩衣も赤半切袴とも「立涌」(たてわく)柄に揃えてみました。結果は悪くはありませんでしたが、特別効果が出るものでもないことを学びました。

面は「不動」でも良いかと思いましたが、従来通り「大飛出」にしました。短い時間に強い威厳と荘厳さを目立たせるには、ご覧になる方の目に飛び込んで来るような扮装選びも大事な技で貴重な仕事だと思います。

私にとって『嵐山』はツレ役の姥や勝手明神の経験はありますが、シテ役は稽古能の経験もなく、今回が初演でした。どうも喜多実先生の指導法の影響でしょうか。先生は『嵐山』よりも『弓八幡』や『養老』を稽古し、『高砂』を目指すのが良いとお考えになられたと思います。『嵐山』は若うちに稽古し、披露しておいた方が良い曲ではないことを、今回勤めて判りました。脇能は『弓八幡』→『養老』→『高砂』の順番に、稽古を重ねていくのが吉、これは喜多実先生のお考えでした。この順番で、それぞれのツレやシテを十分稽古・体得し、年を経てさまざまな経験をした後に、『嵐山』の柔らかい前シテの尉、短くコンパクトに豪快さを示す後シテが出来上がるもの、と思います。

『嵐山』の作者は金春禅鳳、世阿弥の娘婿・金春禅竹の孫ですから、世阿弥にとっては曽孫にあたります。世阿弥からだいぶ時代が新しくなり、観世小次郎信光の時代に近いのではないでしょうか。世阿弥や禅竹のような渋い味わい深い能が流行らない時代となり、楽しく華やか、登場人物も大勢で賑やか、見て判りやすい演出が優先された時代です。

『嵐山』の脇能は、堅さより柔らかさ、これを演じる者も三役も意識することが大事だと思いました。最後の謡「光も輝く千本の桜、榮行く春こそ久しけれ」で、全体に春爛漫の桜を愛で、明るい「陽」であり軽めの「草」の能になっているのです。ここに「陰」は似合わない、と意識することが勤める者には肝要です。

前シテの出は「真之一声」です。荘重な一声の出囃子となりますが、「陰」(陰気)の謡になってはいけないはずです。ところが「真之一声」を音程低く、重々しい鈍重に謡う能役者がいます。「真之一声」は脇能のほかには『松風』で使われます。こちらは松風・村雨姉妹の海女乙女が汐汲みという重労働をさせられている訳ですから、暗い重々しい雰囲気で「陰」の謡が吉ですが、『嵐山』は祝言能で、重々しさは必要なく、明るく「陽」の心意気で謡わなくてはいけません。姥役の谷友矩君にこのことを伝え、一緒に明るく謡えたことを嬉しく思っています。通常の「真之一声」は「掛」「一段(越之段)」「二段」と三段の構成ですが、今回は特別に時間短縮を優先し、お囃子方のご協力を得て「掛」でシテツレとシテが登場する演出にしました。

禅鳳の『嵐山』は楽しく華やかに、判りやすく、を目指していたようで、前場も通常の序・サシ・クセがないコンパクトなつくりです。私は最近、ダラダラと間延びしがちな部分を演らない、を演能のテーマの一つにしています。演じる側が自流のためのルールばかりを優先するのではなく、見る側の立場にたって、今の時代に似合う能を勤めるのが、第一ではないかと思っています。

それからもう一つ、間狂言について私論です。アイは前場と後場を繋ぐお役目で、後場の登場人物の着替え時間を作ってくださいます。ただし『嵐山』のように前後で役者が変わる場合は、装束付けのため、という大義名分はなくなります。であれば、もう少し短く、コンパクトなアイの語り、舞も再考されて良いのではないでしょうか。これはこれから狂言方の方々とも相談して、今後の課題にしたいと思っています。

明るく「陽」な祝言能としての『嵐山』。地謡も囃子方も「陽」な雰囲気でサクサクと謡い、囃してくださいました。役者全員が緊張感をもって、軽くサラリとお勤めくださり、感謝しています。舞台上のすべての能楽師の技が一つになり、ご覧になる方に楽しんでいただき、そこに感動が生まれたら、それが世阿弥の説く「真の花(まことのはな)」です。これからも「真の花」を目指さねば、と桜が教えてくれました。これからも精進し良い舞台を勤めたい、と新たに思いました。

写真提供 新宮夕海

嵐山出演者

ワキ 福王和幸

囃子方 笛 槻宅 聡 小鼓 観世新九郎 大鼓 柿原弘和 太鼓 前川光範

間狂言 高澤祐介 地頭 長島 茂

(2024年4月 記)

『融』を勤めて 小書「曲水之舞」投稿日:2024-04-01

『融』を勤めて

小書「曲水之舞」

第106回「粟谷能の会」(令和6年3月3日)では、観世銕之丞氏をお迎えしての異流共演『蝉丸』のシテ・逆髪と『融』のシテを勤めました。一日に能二番を勤めることは、以前ならさほど苦にならなかったのですが、68歳になった今、体力と記憶力に気を配り精一杯勤めようと心に期し、両曲とも無事終えることができ、今はほっとしています。

まずは今回の『融』のあらすじです。

前場では、融の霊が汐汲みの老人(前シテ)となり、荒れ果てた六条河原の院に現れ、旅僧(ワキ)に河原の院の謂われ、そして都の周りの景色を教え、汐汲みを見せると、姿を消してしまいます。(中入)

後場は月の世界より舞い降りた融の霊(後シテ)が遊楽遊舞に興じていた頃を懐かしみ、舞い遊び、夜があける前に月に戻っていくのでした。

融は第52代・嵯峨天皇の皇子で皇位継承権がありながら、藤原基経に阻まれ天皇になれず降下し、源姓となります。その鬱憤を晴らすように、源融は六条河原の辺りに贅をつくした邸宅・河原の院をつくり、陸奥の塩竃の浦を模した庭に、難波から海水を運ばせて塩を焼かせ、その景色を楽しんだといわれています。しかし、融の死後、年月が流れ、素晴らしかった邸宅も廃墟と化しています。

融の霊はその旧跡に月からやって来て、最後に月に帰って行きます。前シテの一声の謡「月もはや」で現れ、ワキと問答をしていると月がやや高く上がって明るくなり「月こそ出でて候へ」と喜びます。月に照らされた周りの名所を教え、後場でも月の明かりに恍惚として舞い遊び、やがて、月が傾いて明け方になると「月もはや」と謡って、月の都に帰って行きます。「月もはや」で始まり「月もはや」で閉じられる、まさに月と共にある融とその詩情で作られていて、『融』のキーワードは「月」なのです。

前場は源融の霊が汐汲みの老人となり廃墟となってしまった河原の院に現れ、悔しく無念な気持ちはあったでしょう。ただ能『融』は不思議なことに、融大臣の無念な執心を晴らす仏教的な背景がまったく感じられません。それはワキの旅僧が一度も読経しないのが要因で、私はワキが普通の旅人でも良いと思いますが、敢えて旅僧にした訳が知りたいです。

今回の粟谷能の会では二番の演能となり、時間的な制約があることから、通常2時間近くかかる『融』を1時間15分ほどに短縮してご覧いただくことにしました。

短縮したところは2か所です。まず、前シテが登場して「月もはや、出潮になりて塩竈の。うら寂びまさる、夕べかな」と謡った後のサシコエ、下歌、上歌を省略しました。うら寂びまさる塩竈に自らの老いを重ねて嘆くところです。

次に、初同(地謡の最初の謡)の最後の謡「千賀の浦曲(うらわ)を眺めん」のあとのワキ謡とシテの語り、二同(地謡の2番目の謡)を省略しました。河原の院の謂れを語り、荒れ果てた姿を目の当たりにして、昔恋しいと慕っても願っても甲斐ない・・・と謡うところです。

通常の2時間近い演能に慣れている方が、省略したところは大事な場面で外せない、本来の能の姿を大切に壊すべきではない、と仰っしゃるのは分かります。その通りだと思いますが、先に述べたように、融の執心よりは月と融の詩情をテーマに決めて、全体の作品を壊さないように配慮した短縮版『融』も、これからは有りではないかと思います。

今、若者は映画など動画を倍速、三倍速で見るようで、タイパ(タイム・パフォーマンス)を重視する時代のようです。そのような意識を持たれる方には、2時間の能はあまりにも長く感じられるのではないでしょうか。これからの時代、粟谷能の会は能二番立の場合、一番は正規通り、もう一番は短めでという番組が良いと考えています。1時間40分の『蝉丸』をご覧になり、狂言の後に、1時間15分ほどの『融』をご覧になって、一日に二番「どちらも、それぞれ面白かった」と感じていただける興行を目指していきたい、と思っています。

私の『融』の初演は平成4年「妙花の会」、平成28年の「粟谷能の会」で再演し、2年後に「初秋ひたち能と狂言」でも勤め、今回が4回目です。過去3回とも早舞は「クツロギ」(橋掛りに使う特殊演出)で勤めていますが、今回の小書「曲水之舞」は最初に橋掛りを使う演出で重なるので「クツロギ」は出来ませんでした。

喜多流の『融』の小書は「曲水之舞」「笏之舞」「遊曲之舞」「遊曲」があります。

「曲水之舞」「笏之舞」「遊曲之舞」は、いずれも早舞の前にイロエやハタラキ的な短い舞が加わりますが、「遊曲」は早舞が無くなり、イロエだけの特別に重い習となります。

今回の「曲水之舞」は通常の早舞の前に曲水の宴を想起させる型が入ります。流れる盃を両手で掬い、その後は、左手で右袖(袂)を持ち、右手の中啓(扇)を盃と見なす演出で、早舞となるまで、終始右手で盃を持っている構えで舞います。盃を両手で掬うと、まずは水上(川上)を想定する幕際まで、右手を少しずつ上げながら行きます。そして、ゆっくり振り返り下に流れる曲水を見て、その流れに盃を流すように、また融自身が流れる盃になったような心持ちで幕際から徐々にスピードを上げて本舞台へと入り、円を描くように丸く廻ります。ここまでが曲水之舞で、その後に通常の早舞となります。今回は時間短縮もあり、掛を省略して三段構成で勤めました。

最初に橋掛りを使う小書「曲水之舞」は、同様に橋掛りを使う「クツロギ」と重なるので、敬遠されあまり多く演じられていません。父・菊生の『融』は「曲水之舞」しか演じていませんが、写真を見ると今でも当時の舞台が脳裏に浮かんで来ます。今回の短縮版『融』を父はどのように思っているのだろうか・・・、少し気になります。

後シテの格好ですが、通常は色鉢巻きを頭に巻いて面を付け、頭に初冠を載せるだけですが、今回はそこに観世銕之丞家より「馬毛頭」(ばすかしら)を拝借して付けました。

昔、野村萬先生がまだ万之丞時代、観世寿夫先生が『融』をお勤めになる際に、「面と初冠だけでは、人間の生の部分が見え過ぎて、夢の世界の融の霊には似合わないのでは?」と仰っしゃられたのを受けて、寿夫先生が工夫されて「馬毛頭」を付けられたのが最初だと能夫から聞いています。そのお姿は『観世壽夫 至花の風姿』でご覧になれます。

実は喜多流で初めて、寿夫先生の真似をして、馬毛頭に似た黒い毛(黒垂)を付けたのは私で、しかも初演のときでした。若輩ながら、自分の立場で、自分の出来る範囲内で、より良い演出をしたいと思い始めていた頃でした。当時は「あのような、奇を衒うことはしないほうがいい」など、陰口もあったようですが、時が過ぎると今ではそれが普通となり、陰口をたたく者もいないでしょう。いつの世も最初に挑む者に陰口は付き物ですが、今回の初番『蝉丸』の逆髪のように、自分の思う通りに演じたい、を貫いて生きている私はたいへん恵まれ、少し変わり者なのかもしれません。

演能は、より良い演出、より想像しやすい姿をご覧いただくのが大事で、最優先だと信じています。これからも、良いと思うことは周りを気にせず、我が道を邪魔されずに進みたいと思っています。

最後に、後シテは本来「指貫」を穿きますが、今回『蝉丸』のツレ・蝉丸で銕之丞氏が「指貫」を穿かれましたので、二番「指貫」が続くのは良くないため、ゲストを優先して、私が「色大口袴」を穿いたことを記しておきます。

(2024年3月 記)

撮影 新宮夕海

ワキ 宝生常三

笛 一噌隆之

小鼓 観世新九郎

大鼓 亀井洋祐

太鼓 小寺真佐人

(『融』については、演能レポート「『融』を演じて 月の詩情に寄せた名曲」(平成28年3月)に詳しく書いていますので、合わせてご覧ください。)

http://awaya-akio.com/2016/03/06/post480/

『蝉丸』を勤めて投稿日:2024-03-26

『蝉丸』を勤めて

異流共演と狂女・逆髪

能には、心の中が屈折している主人公を扱った演目が多くあります。「第106回 粟谷能の会」(令和6年3月3日)で勤めた『蝉丸』のシテ・逆髪(さかがみ)とシテツレ・蝉丸は屈折の特上クラスの人物で、しかも姉弟です。今回、弟の蝉丸を観世流の観世銕之丞氏にお引き受けいただき、姉の逆髪を私が勤める異流共演が実現しました。

実は数年前、大槻能楽堂自主公演で銕之丞氏と私の異流共演『蝉丸』が企画されましたが、折悪しくコロナ禍で、公演中止となりました。この企画を是非復活したく、今回の「粟谷能の会」で出来ないものかと銕之丞氏に相談しましたところ、快諾してくださり実現に至りました。大槻能楽堂自主公演では観世流の地謡で、私一人が異流で加わる演出でしたが、今回は喜多流の地謡となりました。この異流共演で舞台上になにか面白い化学反応が起きるのではないか、と期待していました。予想通り、ご覧になられた方々からは、二人の個性のぶつかり合いがとても面白かったとご感想をいただき、企画実行出来たことを、改めて喜んでいます。

私の記憶に残る異流共演は、観世銕之丞氏のお父様と私の父が以前中尊寺の白山神社能舞台にてシテ・建礼門院を先代・観世銕之亟先生、ツレ・後白河法皇を父菊生が勤めた『大原御幸』です。今、無事に終えると、今回はあの衝撃的な『大原御幸』の続編のようにも思えて、思い出に残る舞台となりました。また『蝉丸』の異流共演はシテ・逆髪を友枝昭世師、蝉丸を大槻文蔵先生が勤められた映像が、とても勉強になりました。

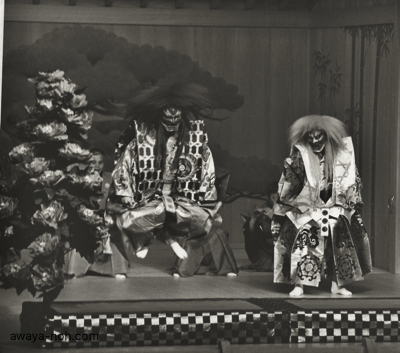

先日、写真の整理をしていましたら、祖父・粟谷益二郎(本名・益次郎)が『蝉丸』の逆髪を勤めている貴重な写真がありました。姉弟の再会場面、「互いに手に手を取り交わし」と手を差し出す益二郎に「姉宮かと」と受けておられる蝉丸は金春流の桜間金太郎先生でした。このモノクロ写真は、祖父が大正時代に既に『蝉丸』で異流共演を勤めていたことを教えてくれ、今回の企画が特異なことではないと証明してくれました。それで俄然、逆髪を勤める気持ちが強くなり自信にも繋がりました。

はじめは異流共演に不安を感じていましたが、『蝉丸』は観世流と喜多流で詞章の違いがさほど多くなく、それほど演りにくいことはありませんでした。ただ一点、藁屋の作り物が脇座から笛座前に置き替わると、藁屋を見て謡を覚えている私には最初、どうしても違和感があり、謡を間違えることが多く、正直慣れるのに時間がかかりました。

今回、クセの上羽(クセの中でシテが謡うところ)「たまたま言訪ふ ものとては」は、喜多流ではシテの謡ですが、ここは蝉丸の心情ですのでツレが謡うように変えました。

またチラシや番組に記載しませんでしたが、銕之丞氏から「替の型」で勤めたいとの、お申し出がありました。「替の型」は喜多流には無く、観世流にある小書(特別演出)の一つで、蝉丸の位が上がりシテと同等に扱われ、作り物(藁屋)の位置が変わり、蝉丸の装束が大口袴から指貫になる、など演出が変わります。本来、脇座前に置かれる藁屋は、大小前に置くこともあるようですが、今回は銕之丞氏のご希望で笛座の前に斜めに置きました。蝉丸がシテと同等になるため、観客からよく見えるように、目立たせる演出です。逆髪と蝉丸の両シテの意識は、まさに異流共演に相応しい演出となりました。

私の『蝉丸』の演能はツレ・蝉丸役が2回、シテ・逆髪役が1回です。今回、逆髪の再演にあたり、屈折した逆髪をどのように演じたらよいか悩んでいたところ、鑑賞講座(1月18日開催)で話された銕之丞氏のお言葉で、逆髪の輪郭がはっきりし、悩みが消えました。

能『蝉丸』は皇族として生まれながら不遇の境遇にある姉・逆髪と弟・蝉丸の悲運の物語です。逆髪は毛が逆立つ狂女、蝉丸は生まれつき盲目の身です。

盲目の蝉丸は父・帝の命令にて逢坂山で出家させられ捨てられます。供してきたワキ・清貫が勅命とはいえ蝉丸を出家させ捨ておかなければならないことの悲しさに沈んでいると、蝉丸は「これは前世の戒行がつたなかったゆえ、この世で過去の罪障を償い、後世で救われるようにとの、父帝の思し召し、真の親の慈悲だから嘆くことはない」と清貫を慰めるほど、多分に仏教的で内省的、運命を受け容れる諦念が見えます。それでも清貫一行が立ち去ると、さすがに寂しく、泣き悲しむ蝉丸です。

それに対して姉の逆髪は違います。生まれつき逆立つ髪を、宮中の女官達から白い目で見られ、陰口を叩かれていたかもしれません。実際に髪が天に向かい生え伸びるなどあり得ませんから、きっと現代のイメージでは天然パーマ、縮れ毛、その程度のものと思いますが、真っすぐな髪がもてはやされた時代に縮れ毛は異様に見られ、敬遠されたのではないでしょうか。そんな環境下にあった逆髪の心は屈折し、時には自閉症のように、また逆に落ち着いてじっとしていられない性分もあったのかもしれません。外と内への心のバランスが崩れ、最終的には自分の思うままに宮中で行動し、遂には放浪の旅にも出てしまうのです。

逆髪は登場すると自分の髪は逆さまに生え上り、いくら撫でつけても下がらないと謡い、童どもに笑われると、身分の低い者が私のような高位の者を笑うなんて、あなた方が逆でおかしい、と嘲罵し、あっけらかんとしています。周りから何を言われても、自分を正当化し、気にせず勝気な性分です。弟と再会して、お互いの境涯を嘆き合いますが、時が経つとまた逆髪は彷徨いたくなるのです。蝉丸が引き留めても、行く当てが決まっているわけでもないのに、立ち去ります。自分の気持ちに正直であり、その意識はまっすぐでも一方通行です。このあたりが周りから狂人と見られる所以ではないでしょうか。そのような逆髪をどのように演じたらよいのか分かりませんでしたが、銕之丞氏の「能『蝉丸』は姉と私なのです」の一言で判りました。

作者・世阿弥はハンディキャップがある二人の姉弟の悲劇を、勝気な姉と内省的な弟という性格や行動の違い、動と静、陽と陰を描き分けて作りました。蝉丸の琵琶の音にひかれて、二人が再会する劇的な場面で観客の涙を誘い、最後は、藁屋に蝉丸一人残して、会者定離の理をも表し、また涙を誘う、さすが世阿弥と感心させられます。このような昔話ですが、現在の我々の生活とかけ離れたものではありません。ハンディを背負った人、悩みを抱えている人達がそれぞれの性格に合った、それぞれの生き方をしていけば良いのでは?と、語りかけているように思われます。能は現代にも通じ、決して古臭いものではないのです。

では能役者として動的で勝気な逆髪をどのような格好(面・装束)で演じたら良いのか、

また逆立つ髪をどのようにご覧にいれたらよいのか、いろいろ悩みました。

我が家の喜多寿山の伝書に

「シテ(逆髪)ノ出立、玉葛ノ後ト同事、但シ左右共髪ヲ分ケ前ヘ下ル」

とあります。『玉葛』の後シテは唐織着流姿で片方(左)だけ髪を前に垂らしますが、逆髪の出立は唐織肩脱着流姿に鬘を前に左右に分けて垂らすのが喜多流の基本形です。しかし近年、鬘を黒頭に変えたり、唐織ではなく摺箔に大口袴、または緋色の長袴などに替える出立も多くなされるようになりました。

喜多流の基本形である鬘を左右に分けて垂らす姿は綺麗ですが、勝気な狂女としての逆髪を想像いただくには難しいと思い、今回は黒頭をつけることにしました。黒頭の代わりに観世銕之丞家より馬毛頭(ばすかしら)を拝借する選択もありましたが、次の演目の『融』に馬毛頭を使いたいこともあり、出る寸前まで悩んだ末、先に紹介した祖父・益二郎の黒頭の写真の姿が力となり黒頭に決めました。

袴は宮中の人らしく緋色の長袴にしました。都から逢坂山に放浪の旅をする逆髪が、引きずるほどの長い袴を穿くのは理にあわず、不適かもしれませんが、そこは写実ばかりではない、能ならではの演出と割り切ることにしました。ただ今回、右足の長袴がからまったまま出てしまい、とても動きにくく往生しましたが、それも最終的には自己責任、自分自身の注意不足と反省し、以後気をつけたいと思いました。

面は、本来喜多流は「小面」ですが、狂女の逆髪には可愛らし過ぎると思い、愛用の石塚シゲミ打の「増女」を拝借しました。「小面」より少し大人で、艶がある表情がとても好きで気に入っている面です。

今回は銕之丞氏がしっとりと内省的な蝉丸を演じてくださったので、その対照を鮮やかに観ていただきたく、舞の動きも謡も、やや快活に勤めました。

銕之丞氏の圧倒的な存在感は、観る人を魅了したことは間違いありません。朝早くから楽屋入りされた銕之丞氏のお陰で楽屋の空気がきゅっと締まって緊張感が漂いました。とてもよい空気感で一日が始まり、公演が終わるまで緊張感が持続したことに感謝しています。

地謡の面々も、特別な緊張感でエネルギーをもって謡ってくれました。

異流共演の試みは、いろいろな意味で素晴らしい効果をもたらし、実現出来て本当によかった、と喜んでおります。

観世銕之丞先生、いろいろお世話になり、厚く御礼申し上げます。

また、大鼓の亀井広忠氏、小鼓の鵜澤洋太郎氏が、銕之丞氏の謡には観世流に合わせ、私の謡には喜多流でお付き合いいただくという、巧みに打ち分けられた技に、改めて感謝と御礼を申し上げます。『蝉丸』の出演者の皆様、異流共演を盛り立てていただきありがとうございました。 (2024年3月 記)

写真撮影 新宮夕海

(なお、ツレ・蝉丸を勤めたときの演能レポート「『蝉丸について』」(平成19年3月)も合わせてご覧いただけると幸いです。)

『敦盛』を勤めて 〜若やいで美青年を演じる投稿日:2023-09-06

『敦盛』を勤めて

若やいで美青年を演じる

8月の喜多流自主公演(令和5年8月20日 於:観世能楽堂)で『敦盛』を勤めました。

『敦盛』の初演は平成7年10月の「粟谷能の会」でした。稽古能では勤めていますが、公開ではこのときが初めてでした。その後、半能で勤めたこともありましたが、正式には今回が2回目、実に28年ぶりとなりました。『敦盛』はシテが16歳の青年ですので、20代~30代の若いうちに一度は勤めておくべき演目ですが、私は機会がなく少し遅めの40歳での披きとなりました。

再演に際して、私は面や装束は出来る限り前回と重ならないよう、違うものを選ぶようにしていますが、今回は40歳初演の時と同じ面と装束を選び、若い頃の雰囲気そのままを再現出来れば面白いのではないかと思い、敢えて同じものにしました。鏡の間で自分の姿を見ていると40歳の時に戻るような不思議な気分を味わい、とても面白く感じました。

『敦盛』の物語は、蓮生法師(ワキ)の名乗りから始まります。源氏の武将・熊谷次郎直実は、一の谷合戦で16歳の公達・平敦盛を手にかけたことで、世の無常を感じ出家して名を蓮生法師としました。蓮生が敦盛の菩提を弔うため、再び一の谷を訪れ弔っていると、遠くから笛の音が聞こえ、数人の草刈男(前シテ・シテツレ)が笛を吹きながらやって来ます。身にそぐわない風流な男達と笛の故事などを話すうちに、男達は立ち去りますが、一人(シテ)が居残り、実は自分は敦盛の霊であるとほのめかし、弔ってほしいと頼み消え失せます。

『敦盛』のワキは行きずりの旅僧ではなく、敦盛の因縁の敵、熊谷次郎直実すなわち蓮生法師に設定しています。かつて戦で敵同士であった二人が、敦盛は霊として、直実は出家の身・蓮生として、再会することで、劇的に面白くしています。

舞台進行はワキが名乗りのあとに一ノ谷にて弔いの念仏を唱えていると遠くの方から笛の音色が聞こえて来ます。すると「ああ面白い、笛の音が聞こえてきた」と、謡いますが、本来は笛の音は鳴りません。今回はご覧になる方々に実際に笛の音色が聞こえた方が舞台の進行と状況が分かり易くなると思い、笛の杉信太朗氏とワキの宝生欣哉氏にご協力いただき、ワキの念仏の後に短いアシラヒ笛を吹いていただきました。これにより、シテとシテツレの「草刈笛の声添えて」の次第の謡で、笛を吹きながら現れたなあ、とご覧になる方々が想像して下されば・・・と思っての工夫、演出でした。

この演出は喜多流にはありませんが、金剛流に「青葉之会釈」という小書で存在しますので、まったく新しい演出ではありません。能は観客の想像に委ねるところが多い少し不親切な演劇です。演者はそこにあぐらをかくのではなく、少しでも分かり易くご覧いただけるような工夫は必須です。逸脱しない範囲内で、できる限り分かり易くご覧いただけるように考え対応することは、今の時代とても大事だと思っています。ブログやフェイスブックに能を紹介することで、自身不親切な部分に気づくことがあります。今回も投稿がきっかけで笛の演出が実現出来て、とても有意義だったと思っています。私にとって演能レポートは、頭の整理と過去の演出の見直し、それだけでなく、新たな発想が生まれることにもなり、とても楽しいライフワークです。

後場は、蓮生が敦盛の霊を弔い念仏を唱えると、武将姿の敦盛の亡霊(後シテ)が現れ、平家一門の栄枯盛衰を語り、合戦前の宴を懐かしみ、そして舞を見せ、最後は討死の有様を見せます。敦盛は敵の蓮生に巡り会いましたが、今は敵ではない蓮生法師に回向を頼み消え失せます。

後場は舞いどころが多く、修羅能の武将は「カケリ」を舞うのが定番ですが、『敦盛』は正規の舞「男舞」を舞う特異な曲です。カケリは舞とも言えないほど短く激しい動きですが、男舞は少しスピーデイーに舞をみせる趣向です。喜多流の敦盛は美青年、16歳の未熟な男として、大人の男に成っていないため、正式な舞の構成の五段の寸法ではなく、短く三段で済ませます。明日、死ぬかもしれないという戦の前に、管弦の宴を催す平家方の優美さ。戦さ場にも女性たちを同行させる平家の人達に対し、荒々しく戦場を駆ける坂東武者では、その勝敗は見えていたのではないでしょうか。

敦盛は宴で笛を吹き、その笛を陣中に置き忘れ取りに戻ったのが命取りとなります。敦盛が一人逃げ遅れ、熊谷次郎直実と相まみえるようになったのは、笛への愛着、そして何よりも大事なものを置き忘れた不徳のいたすところです。

カケリを男舞に変えて、音楽好きの貴公子・敦盛を強調した世阿弥の演出は冴えています。しかし、修羅能でありながら、修羅能らしくないところを演じなければいけないのが、演者の注意点かもしれません。後場は平家一門の栄枯盛衰を語りますが、敦盛が修羅道に堕ちて苦しむ様は無く、直実に殺される戦闘場面も短く作られていて、「敵はこれぞと討たんとするに」と、太刀を抜き、討ちかかりますが、すぐに弔いに感謝して太刀を捨て同じ蓮(はちす)に生まれよう、敵ではないと言い終曲します。全く修羅能らしくないのです。

能は、特に世阿弥は、強い武将を描くより、優美で、美しく散っていった貴公子を描いて名作を多く残しています。『清経』『通盛』『忠度』など、能は亡びの美学、亡びる者への鎮魂の意味があるようで、平家の公達の能を演じると、いつもそのことを感じます。

敦盛が腰にさしていた笛のことを『平家物語』(敦盛最期)では、鳥羽院が敦盛の祖父・忠盛に与えたもので、それが父・経盛に相伝され、才能ある敦盛に与えられたもの、名を「小枝」と言う、と書かれています。一の谷の合戦で源氏の陣地であった須磨寺には、敦盛が愛用した笛「小枝の笛」が「青葉の笛」と呼ばれ、今でも宝物館に展示されているようです。

能『敦盛』の詞章には、前場で笛づくしの謡がありますが、そこには「小枝、蝉折、様々に、笛の名は多けれども、草刈りの吹く笛なれば、これも名は青葉の笛と思し召せ」と謡い、敦盛の笛が「青葉の笛」なのか「小枝の笛」なのかは、はっきりしません。前シテを草刈男としたのは、草刈笛の説話もあるようですが、「青葉の笛」のイメージも重なっていたのかもしれません。

28年ぶりの『敦盛』、演じるにあたり一番心掛けたのは、クセの仕舞どころや男舞、キリの仕舞どころなどで、若い貴公子になるために、もうすぐ68歳の私が、懸命に若やいで舞おうとしたことです。若いころなら、何も考えずに若々しくできましたが、今はそこに意識を集中して若々しく演じる、そこへの挑戦でした。

『敦盛』はもしオファーがあればまた懸命に勤めますが、おそらく、これが舞い納めとなるでしょう。来年は『頼政』が2回、予定されています。同じ平家物語を本説にしている能でも、『頼政』など、年寄系の能にシフトし、老武者の心を演じたいと考えています。

『敦盛』の出演者(敬称略)

ワキ:宝生欣哉 後見:友枝昭世・内田安信 笛:杉信太朗 小鼓:大倉源次郎 大鼓:佃 良勝

(2023年9月 記)

『三輪』を勤めて 三輪明神を男神と意識投稿日:2023-03-24

『三輪』を勤めて

三輪明神を男神と意識

第105回・粟谷能の会(令和5年3月5日、於:国立能楽堂)で『三輪』を勤めました。私の『三輪』初演は平成6年、広島花の会で、その後、平成19年に粟谷能の会(粟谷菊生一周忌追善)にて小書「神遊」に挑戦し、平成29年に広島薪能で勤め、今回は4回目です。小書への取り組みは、新しい視点から能を深く掘り下げる作業ができるので、色々と勤めて参りましたが、特に小書「神遊」は若い頃からの憧れでもあり、その経験がその後の演能にとても役に立っています。しかし今回は敢えて小書を付けず、『三輪』の本質を知りたいと選曲しました。

故・観世銕之亟先生(観世静夫先生)は「能を大別した時、神の能と仏の能があり、私は神様の出現する能の方が大好きです」と、おっしゃっておられました。今回勤める『三輪』はシテが三輪明神、ワキは高僧の玄賓僧都(げんぴんそうず)で、神様と仏様の両方が絡んでおり、また、三輪明神が男神と女神の諸説あり、どちらを想定するかで演じ方も変わると思います。

「神と仏」「神と衆生」「男と女」、現代人ならば、しっかり区分けしたいところですが、逆に分けない曖昧さが能『三輪』の魅力であり面白さかもしれません。私は今まで女神を想定して勤めてきましたが、今回は男神の意識で勤めてみました。

この観点に立てたことで、今回新しい試みが出来て、しかも少し本質に近づけたという手応えを感じ、素直に喜んでおります。

三輪明神を男神と考えると、おのずと装束選びも違ってきます。私は演能の手引きとして、伝書を主体に、諸先輩からの伝承と、そして演能写真も大きな手掛かりにしています。『三輪』で、心を動かされた写真が二枚あります。一枚はモノクロの観世寿夫氏の大口袴を着流しに替え、蔓帯をしないお姿です。「寿夫先生は、三輪明神に王朝風の蔓帯は似合わないと考えられ、外されたのだ」と従兄の能夫が説明してくれ、能は決まり事でがんじがらめではなく、色々な工夫が出来る余白があることを教えてくれました。能の可能性に目覚めた一枚です。今回は男神として演じるために着流しにはいたしませんでしたが、蔓帯は外しました。

そしてもう一枚は56世梅若六郎先生の写真集の白地狩衣に浅黄色の大口袴、面は「十六中将」の男顔のお姿です。

これを見たときは、さらにすごい衝撃が走りました。通常の緋大口袴に長絹の女姿とがらりと違って、まさに男神を具現しています。この写真は男神を意識した演出の大きな原動力となり、白地の狩衣と浅黄色の大口袴の装束はすぐに決まりました。面は敢えて女顔にこだわり、本来のかわいい「小面」ではなく、クセの詞章を考えて、やや艶のある大人びた「増女」にしました。

ここで、『三輪』のあらすじを簡単に記しておきます。

三輪山に住む玄賓僧都(ワキ)の庵に、三輪明神が里女(前シテ)に取り憑いて、樒(しきみ:仏前草木)と閼伽の水(あかのみず:仏前に供える水)を毎日供えに通っています。里女は玄賓に取り次いでもらうと、僧に救済を求め、衣を一枚所望します。受け取って帰ろうとすると、住処を尋ねられ、里女は三輪明神の神詠を引き、杉の立つ門を目印に訪ねて来て、と言って、姿を消します。

【中入】

玄賓が教えられた場所に行くと神木に与えた衣がかかっていて、金色の文字で歌が書かれています。読むと、女の顔をした三輪明神(後シテ)が現れ、衆生(人間)の罪を助けてほしいと願います。そして、神代の昔物語は衆生のための方便であると語ると、神婚譚や天の岩戸の前の神楽を再現して見せ、最後に三輪と伊勢の神は同体である、と告げ、夜明けと共に姿を消すのでした。

能『三輪』はなかなかわかりにくい曲です。演ずるにあたり私のいくつかの疑問の私なりの答えをご紹介いたします。

先ず、三輪明神はなぜ里女になり、しかも神が仏に救いを求めるのか?

神はつい万能と思ってしまいますが、能の世界では神が人間界に降りられ力を発揮するには、人に取り憑かなければならない設定が多いです。

能『三輪』では、高僧の玄賓僧都に毎日樒・閼伽を供え、「憂き年月を三輪の里に過ごしている」と嘆く仏を信仰する里の女に三輪明神は取り憑きます。そのため神が玄賓僧都に救いを求める不思議な現象となりますが、これは神が人間救済のために、身を犠牲にし、時には人間になって、人間の迷える心、老いの苦悩も共に苦しみ、我々衆生を救済して下さる、と考えると何とも有難いお話で、腑に落ちます。

ということで、三輪明神は里の女の嘆きを助けるために天より降りられ取り憑いた、と考え勤めました。

次に後場の見どころとなる二つの昔物語、神婚譚と天の岩戸隠れの話をどうしてここで紹介されたのか?

答えのヒントは序のシテと地謡の謡にあります。「それ神代の昔物語は末代の衆生の為、済度方便の事業(ことわざ)、品々以て世の為なり」と、昔物語は人々を救う手立てであるということで、神婚譚や天の岩戸隠れの話を選ばれたのは三輪明神の済度方便のお考え、と思うと、これも腑に落ちます。

この神婚譚のクセはとてもエッチで面白い内容です。大和に住む夫婦の女が、夜にしか来ない男に「昼もいらして」とおねだりをすると、男は「昼は恥ずかしい、そんな事を言うならもう会わない」と別れを告げます。女は別れを悲しみ男の住処を知ろうと裳裾に糸を付け、糸を手繰って住処に辿り着くと糸は杉に絡まっていました。能に「蛇」の詞章はありませんが、説話では杉の下に蛇がいたとされています。女は「私の相手は杉?」「えっ、私は蛇と・・・・・」。

こんなエロチックなお話を三輪明神が謡い舞って玄賓に見せますが、ここはさらさらと、軽快に進めると舞台効果が上がると思い、地頭の友枝昭世師にお願いして軽く謡っていただきました。これはとても好評で、自身満足しています。

神婚譚の後、玄賓は「もっともっと聞かせて、見せて」とねだるので、明神はさらに続けます。

天照大神が岩戸隠れをなさり、世の中が暗闇となったため、岩戸から出てきていただこうと、八百万の神たちが岩戸の前で楽しそうに歌声をあげたのが神楽の始まりであると、その有様を見せます。

「神楽」は、御幣を使って舞う流儀もありますが、喜多流は中啓(扇)で舞います。これは三輪明神が巫女に取り憑いて舞うのではなく、明神自身が舞われることを意味します。能の基本的な作風は、前場で化身として現れ、後場で本来の姿になって登場するものです。喜多流の『三輪』は前場で里女に取り憑いて現れ、後場で本来の三輪明神が出現するので、正に基本形、理にかなっていると思います。

『三輪』の神楽は神楽と神舞の2部構成です。私は前半の神楽は天鈿女命(あまのうずめのみこと)のイメージで、リズム良くワクワクするような雰囲気で舞い、後半の神舞はガラッと変わって、手力雄命(たぢからおのみこと)が岩戸を開ける情景を力感溢れる舞でお見せしたいと思いました。神楽は地謡の声が入らず、囃子方4人とシテだけの世界となります。シテは笛や小鼓、大鼓、そして太鼓の音色に合わせて舞いますが、ここは能役者の舞の技量が計られるところです。今回のお囃子方(笛・松田弘之、小鼓・鵜澤洋太郎、大鼓・亀井広忠、太鼓・小寺真佐人)の素晴らしい神楽に乗って舞うことが出来たことも、大きな喜びでした。

『三輪』のシテは一人で何役もこなします。前シテでは里女になり、神婚譚では妻の女と夜しか来ない男にもなります。神楽で天鈿女命と手力雄命になり、最後は岩戸を開けて姿を現す天照大神にもなってしまい、一人六役です。それを三輪明神として姿、恰好を変えずに目まぐるしく変化・展開するのですから、ご覧になる方は「今、何に変身しているのか?」を、常に想像して見ていただけると、舞台進行がお分かりになるのではないでしょうか。

最近、加齢してせっかちになったのかもしれませんが、能の演能時間が必要以上に長く感じることがあります。

地謡で昔、父・菊生と一緒に謡っていたときは、すべてが乗りよく謡っていたように思い出します。静かにゆっくりでもテンポ良く、ご覧になる方がワクワクするような、観ていて、聞いていて楽しくなるように、それが悲劇であっても同様に演じたいです。演者も観客も心の興奮が起きる舞台こそ、世阿弥が説く「華(花)」です。

「えっ、もう終わったの?」と、ご感想をいただけたら、演者たちの勝ち、「まだ演るの?」と観客に時計を見られたら演者たちの負け、と思っています。今回、80分の演能時間を「区間新記録ですね」と、仲間から冷やかされましたが、「その通り! 新記録」と、笑って答えました。

今回も様々な新しい試みをいたしましたが、いつも一緒になって考え協力してくれる仲間がいることが有難く、感謝しています。仲間がいるから今日までやってこられた、とつくづく思います。多くの人の支えがあって私の今があるのです。

能には面や装束、型など、色々な決まり事がありますが、実は幅広く対応する懐の深さを備えていることを教えてくれ、様々な工夫をし、挑むことの喜びを熱く語ってくれたのは、今残念ながら休演中の従兄の能夫です。能の懐の深さを知ったことが、私がこれまで演能を続けてこられた一因で感謝しています。

能夫の復帰を願っています。

写真提供 『三輪』撮影 新宮夕海 (2023年3月 記)

『大江山』を勤めて投稿日:2022-12-26

『大江山』を勤めて

騙されるのは鬼 騙すのは人間

鬼退治を題材にした能『大江山』を喜多流自主公演(令和4年12月18日)で勤めました。『大江山』の初演は平成11年6月、同じ喜多流自主公演で、今回は実に23年ぶりの再演です。お相手のワキ(源頼光)は初演のときと同じ殿田謙吉氏で、お互い23年の齢を重ねての共演となりました。

まずは、物語のあらすじを簡単に記します。

「大江山の鬼を退治せよ」との勅命を受けた源頼光一行が山伏姿に変装して大江山に向かいます。大江山に着くと、血染めの衣を洗う女(アイ)の案内で、鬼の頭領・酒呑童子(前シテ)に近づき、一夜の宿を乞います。童子は出家の人には手を出さないと決めているとして、一行を素直に迎え入れ、酒宴を開き歓待し、やがて泥酔して寝室で眠りにつきます。

(中入)

夜更けを待って、武者姿となった頼光一行が寝室に討ち入ると、童子は身の丈が2丈(6メートル)の鬼(後シテ)になっていて、自分を騙したことを怒り、凄まじい勢いで襲いかかります。しかし、ついに鬼は首を討たれ、頼光一行は喜び勇んで都に帰ります。

酒呑童子は『大江山絵詞』や『御伽草子』、『酒呑童子絵巻』などに、財宝を盗んだり、京の女をかどわかしたり、悪事を働く鬼として描かれています。ゆえに「大江山の鬼を退治せよ」との勅命が下り、鬼退治の武勇伝が出来るのも自然です。

しかし、能『大江山』の前場の酒呑童子にはその悪い鬼のイメージがありません。お酒が好きで呑むと赤ら顔となり、童心を失わず、無邪気で、敵意も害意も示さず、素直に心開いて身の上話をし、自ら歌い舞って酒宴を盛り上げます。このあたりが、この能の見どころにもなっています。私も酒好きなので、酒呑童子の気持ちになって楽しく勤める事が出来ました。

さて、童子の身の上話に耳を傾けてみると、どうやら、彼らはもともと比叡山を栖にしていた先住民族のようです。そこに大師坊(天台宗の開祖・最澄)という似非者がやってきて、根本中堂(延暦寺)を建て、麓には七社の霊神を祀り、仏たちも組みして「出て行け、出て行け」と責め立てるので、ついに追い出されてしまい、それからは飛行して転々としたが、都が懐かしくなって都にほど近い大江山に隠れ住み着いた、と語ります。

この経緯を素直に読めば、悪は大師坊となりそうですが、追い出された大江山の童子たちが、悪事を働くと悪者にされ、退治される運命になります。しかも、退治する側の頼光一行は武者であることを偽り、山伏姿になって近づき、うまい酒と偽って、鬼が飲めば五体の自由を失う酒を飲ませてしまいます。また、隠れ家は人に知らせないから安心しろ、と約束しながら、それも守らず鬼退治です。

このように、騙されるのは鬼 騙すのは人間、です。

無邪気に山伏達を信じ歓待した鬼は怒りに震え「情け無しとよ、客僧達。偽りあらじと云いつるに。鬼神に横道無きものを」の名セリフを吐いて襲い掛かります。

しかし、最後に勝つのは騙す側で、騙される側は退治されてしまいます。なんという理不尽。ときの権力者が領土拡大をしようとするとき、そこに住み着いていた先住民族や抵抗勢力は邪魔者です。そのとき、邪魔者を悪者・鬼に仕立てあげ、排除すべき存在として正当化し、追い出すというのは権力側の上手いやり方、現在にも通じるかもしれません。

能の作者はパトロンでもある体制側に逆らうことはできませんから、『大江山』では後場で胸のすくような鬼退治を見せて、体制側に軍配を上げます。それでも、前場で、退治されるべき鬼をただ悪者にするのではなく、愛すべき存在として描くことで、権力に対し秘やかな抵抗を試みている、と私は思います。

とはいえ、能『大江山』は物語がシンプルで、動きもあり素直に楽しめる能です。

ワキと従者(ワキツレ)の六人が舞台狭しと向き合って連吟するスタートは、勇壮な鬼退治の物語の始まりを予感させます。大師坊が追い出しを謀ったときに、童子が抵抗して「一夜に三十余丈の楠となって奇瑞を見せよう」とした話や、比叡山を出てから霞に紛れ、雲に乗り、筑紫や彦山、大山、白山、立山、富士と飛行した話など、空想的、童話的な要素もあり面白いところです。アイの洗濯女と剛力のやり取りも、おとぎ話そのままで面白く楽しめます。もちろん、後場の鬼と頼光らとの戦いぶりは見ていて心躍るところです。

ご覧になる方には、この鬼退治の能をただただ楽しんでいただければ良いのですが、ここに書いたような裏話を少し心にとどめて見ていただけたら、と、これは演者としての思いです。

今回前場の装束は、初演のときと全く同じでは面白くないので、半切を変えてみました。

面は粟谷家に、かわいい顔の出目半蔵打の名品の「童子」がありますが、酒呑童子の本性が見え隠れするような表情がほしくなり、少しひねくれた感じの「童子」を拝借して勤めました。

謡い方も、本来は面の「童子」に合わせて謡うべきですが、この曲は特別で、体の内に鬼という荒い正体を抱えているイメージが観る側に伝わらないと演者としては失格です。やや荒く強く「童子なのに、なんだか不気味」と、思っていただけるような謡い方が吉だと思います。

後場の装束も、以前勤めた『羅生門』と同じでは代わり映えしないので、金地に紺色の派手な法被を拝借して、面も通常の「顰(しかみ)」ではなく、よりスケールの大きな「大顰(おおしかみ)」を拝借しました。

鬼の動きは豪快に荒く、大きな動きで演じるのが心得ですが、ともすると速く動けば良い、と誤解しがちです。鬼は適度なスピードと型の切れが演じるうえで大事です。動き過ぎるとかえって小さく見え逆効果になることを、演者は早めに体得することが大事だと思っています。

今回、久しぶりに『大江山』を勤めて、私自身は楽しく勤められました。幽玄の能とは違って、演技的にはストレート勝負ですが、この曲に込められた裏側を知っていただけたら、酒好きの酒呑明生としては、とても嬉しく心地よい酔いに浸れそうです。

写真提供

新宮夕海 前島写真店 (2022年12月 記)

『杜若』を勤めて投稿日:2022-07-11

『杜若』を勤めて

メインは杜若の花の精

初夏の水辺に美しく咲く杜若。本格的な夏の暑さの前の涼しげで凛とした姿に目を楽しませる人も多いのではないでしょうか。かく言う私もその一人ですが、そう感じるのは大人いや高齢者の証なのかもしれないと微妙な心境でもあります。

その杜若の精をシテにした能『杜若』を6月の喜多流自主公演(2022年6月26日)で勤めました。『杜若』にはちょうどよい季節の演能のはずでしたが、当日は猛暑、異例の早い梅雨明け宣言が出るほどで、初夏の情緒とは程遠い状況でした。それでもこの時期に、『杜若』を勤めることができたことを喜んでいます。

私の『杜若』初演は昭和62年6月27日の「妙花の会」で、ちょうど35年前でした。当時の動画を見ると、笛・一噌仙幸先生、小鼓・鵜澤速雄先生、太鼓・観世元信先生がいらっしゃり歴史を感じますが、皆様あちらに行かれてしまい、今は大鼓の佃良勝先生お一人になってしまいました。残念至極です。

2回目は初演の7年後、平成6年7月30日「青森薪能」(外ヶ浜)にて、そして3回目はそれからかなり時が経ち21年後、平成27年8月30日「唐松まほろば能」(秋田県大仙市)と、両方とも小書「働キ」で、曲(クセ)などを省略する特別演出で勤めました。

今回はそれから7年後で4回目。久しぶりに小書無し、省略無しで勤めました。

まずは『杜若』の簡単なあらすじをご紹介します。

諸国一見の僧(ワキ)が都から東国へ旅を重ねて三河(愛知県)に着くと、沢辺に杜若が美しく咲いています。見とれていると里女(シテ・杜若の精)が現れ、昔ここで在原業平が「かきつばた」の五文字を各句の頭に置いて、

「唐衣 着つつ馴れにし 妻しあれば 遥々来ぬる 旅をしぞ思ふ」

と歌に詠んだ故事を教え、僧を自分の庵に案内します。(物着)

女は冠(業平の五節舞のときの冠)と唐衣(二条后・高子の御衣)を着て僧の前に現れ、自分は杜若の精であり、業平は歌舞の菩薩の化現であるので、その詠歌の功徳により非情の草木も成仏したと教え、僧に舞を見せながら消えてゆきます。

ご覧になる方は、まず、脳裡に紫色のスクリーンを張り、尾形光琳の絵のような美しい杜若を思い描いて、あるときは花の精、あるときは・・・、花の精→業平→高子→歌舞の菩薩と、万華鏡を回すように見ていただく感覚ではないでしょうか。かといって、どの部分が業平で、高子でという、はっきりした区別はなく、それは見ていただく方のご想像にお任せして、その変化をご自由に楽しんでいただければ良い、と思います。

私自身は演じていて、『杜若』という能は、やはり花の精がメインだと今回勤めて感じました。

前半は「伊勢物語」の九段「東下り」の中でも、三河の八つ橋に着いたときのこと、杜若が美しく咲いている光景を見て、「かきつばた」の歌を詠じた話です。いろいろな恋の物語がある「伊勢物語」の中からこの箇所の杜若に着目し、能の題名も杜若、シテも杜若の精にするあたり、作者・世阿弥の才を感じさせられます。杜若の美しい情景に心を寄せながら、業平と高子の恋の香も少し混ぜ、全体に「伊勢物語」の雰囲気を立ち昇らせているのは世阿弥の若いときの感性という気がします。

後シテの姿は前回同様、初冠に「日陰の糸」を垂らし、杜若の花を挿頭しました。まさに花の精を象徴する形です。「日陰の糸」はおしゃれで華やかさが増しますが、喜多流では使用しません。他流では珍しいものではありませんので、喜多流にはなくとも「能にはある」という友枝昭世師のお言葉をお借りして、私も「能にはある!」を信条として拝借して付けて勤めました。

「伊勢物語」を本説にした能は、『井筒』、『雲林院』、『隅田川』などありますが、どれも「物語」があり単純ではありません。それに対して、『杜若』は深刻な恋の悩みやメッセージがあるわけではなく、絵画のようで、他のものとは趣が違います。

観世流の梅若桜雪(六郎)氏は「これはただ単に観て何かを感じていただく、それが杜若の精であってもいいし、業平の姿を重ねてもいい、理屈抜きで何かを感じとってもらう作品」と、書かれています。亡父・菊生も「あまり深刻にならず、綺麗に気品をもって、そしてところどころに女性の優しさを盛り込めるといい」と言っていまして、私もまさにその通りと思っています。

今回、お相手いただきましたワキ(旅僧)の福王和幸氏は、坦々と軽い感じで謡ってくださいまして、とても演りやすく感謝しています。このワキは特別に偉い僧でもなく、花好きで、美しい杜若を愛で、そこに現れた女性に軽く問答をする役どころです。若者が『杜若』を手がけると、どうしても慎重に演じる意識が強くなり鈍重で堅くなってしまいます。しかし、この軽みがこの能には必須で、軽くさらり演じるところに、この曲の本線があるように思います。

この能は世阿弥作(一説)とされていますが、舞台上で物着をする構成で、やや古い作品ではないでしょうか。世阿弥が複式夢幻能を完成させる前の段階の作品ではないかと感じます。

複式夢幻能では前場と後場の2部形式で、舞台上で装束を替えることを避けました。

『杜若』の場合は舞台上で長絹を着て初冠を付け、太刀をはき、と後見は懸命に短時間の着付けを目指しますが、ご覧になる方には、着替える時間が長いと感じられる方もおられるようです。そのストレスを解消するために、中入りしてゆっくりと装束替えをする複式が生まれたのではないでしょうか。

そして最後、「御法を得てこそ帰りけれ」で終曲しますが、演じ終えて、自分はどこに帰っていくのだろう?と、正直、心もとなくなりました。

僧の夢の中に帰るのでもなく、死者としてあちらの世界に帰るでもなく・・・。シテは杜若の花の精で、現実の女でもなく、死者の化身(霊)でもなくというのも、何か説得力がなく、整理されていないような、未完成な印象を受けます。

ここからいろいろ改善を試み、複式夢幻能という形が確立されていったのでは・・・、そんなことは深く考える必要はない、と先人にお叱りをうけそうですが、気になった自分がおかしくてたまりません。

今回は初回以来久しぶりにクセを舞いました。2回目、3回目は演能時間のこともあり、序からクセまでを省略し序の舞に工夫をこらす演出にして演出効果をあげましたが、序からクセには「伊勢物語」はどのようなものかを語る美しい詞章が連なり、クセの舞は長い二段曲(にだんぐせ)で型も多く、非常に遣り甲斐があり面白い見所でもあります。今回、ここを省略無しで正式に勤めたことで、作者の本来の思いを身体で感じ取ることが出来ました。

クセの舞は謡と型がきれいに合っていないと失格です。遅れたり早すぎては駄目で、演者が謡のスピードに合わせてしっかり型をはめていかなければなりません。この意味で、若い能楽師にとって『杜若』は課題曲にもなっているのでしょう。しかし、齢を重ねた今、単に謡と合わせるという基本的な運動能力にとどまらず、何かを加わえて世阿弥の意図を引き出す、それが役者の魂、役者の華、というエネルギーの発散によって表現されなくてはならない、と偉そうに勝手に思っています。

クセの舞の中、「秋風吹くと」のところで、亡父・菊生が好んだ替之型で勤めました。蛍が飛んでいるのを見廻しながら「秋風吹くと」で扇を左肩へうけ、遠くの空を見るような所作です。これは「伊勢物語」四十五段、男を思いながらも病んで亡くなった女を悼む歌から「飛ぶ蛍の 雲の上まで行くべくは 秋風吹くと・・・」と謡われるところです。父が好きだった『杜若』。父のかわいらしい所作を思い出しながら真似てみました。

今回の面は、最近愛用している「小面」を使いました。父は堰(せき)の銘が入った小面を愛用し、「違う小面を使うと、浮気しちゃ嫌よ、と言われそうで、いつもこれを使っています」と、宮中の美智子皇后様にもお話したのは有名ですが、私も同じようになってきたのかな? というわけで、特に銘は入っていないこの小面が気にいっています。

今年は3月に粟谷能の会にて粟谷菊生十七回忌追善能を催しましたが、演能のたびに、父の姿がまぶたに浮かび、今も私の中に生きているのだと感じさせられます。父の能を思う猛暑の夏となりました。

写真提供 シテ粟谷明生 撮影 新宮夕海

モノクロ写真 シテ粟谷菊生 撮影 あびこ喜久三

三役

ワキ 福王和幸

笛 栗林祐輔

小鼓 観世新九郎

大鼓 大倉慶乃助

太鼓 金春惣右衛門

(2022年7月 記)

『夕顔』「山の端之出」を勤めて投稿日:2022-05-25

『夕顔』「山の端之出」を勤めて

夕顔の不安と哀しさ優雅さ

国立能楽堂の5月の定例公演(2022年5月11日)で『夕顔』を勤めました。

源氏物語の『夕顔』の巻を本説として、夕顔という女性の霊を主人公にした曲は『夕顔』と『半蔀』の2曲があります。私、3月の粟谷能の会にて『半蔀』を、今回、5月に『夕顔』と、短い間にこれらの2曲を勤める事となりました。これまで同じような曲が続く事を避けてきましたが、今回このようになってしまったのは私の不徳のいたすところです。それでも勤め終えてみると、両曲を見比べるよい機会になり、面白い発見もありました。

さて、夕顔はどのような女性なのでしょうか。頭中将にみそめられ玉蔓を生みますが、中将の妻の右大臣家から追われ、五条あたりの荒家に隠れ住むことになります。そして光源氏との出会いとなり、誘いに乗って逢瀬を重ね、なにがしの院で物の怪に取り憑かれ儚く短い一生を終えます。

能『半蔀』(作者は内藤左衛門)は源氏と夕顔の出会いに焦点を当て、夕顔が源氏との恋を懐かしむ様子を、夕顔の花と重ねて美しく戯曲されています。

一方、『夕顔』(作者は世阿弥)は夕顔という女性の霊が、儚く亡くなる悲しい出来事を主軸に、源氏の誘いに自らをコントロールできなかった自身の過去を懺悔し、僧に弔いを願う展開です。光源氏との深い契りを忘れられず、僧の弔いで成仏するという、夕顔の心の揺れ動きを主題として構成されています。

今回の『夕顔』は国立能楽堂から小書「山の端之出」で出演を依頼されました。

この小書は、シテ(女・夕顔の霊)の「山の端の心も知らで行く月は 上の空にて影や絶えなん」の謡を見所の鑑賞者にはご覧になれない幕の内から謡います。

すると、ワキ(旅僧)が「不思議やなあの四阿(あずまや)より、女の歌を吟ずる声の聞こえ候、暫く休らひ歌の主をも見ばやと思ひ候」と、受ける形になり、通常の謡の順序が逆になります。

この「山の端の・・・」という歌は「山の端の心=光源氏の心」も知らないで「行く月=行く私」は上の空・・・と、夕顔が源氏に誘われ、なにがしの院に行くときの不安な気持ちを詠ったもので、夕顔の心情を表す大事な歌です。小書「山の端之出」はここを強調する演出です。

演者としては、幕の内から見所の隅々まで声を届かせる声量が必須です。もちろん能における女性の声として届かせなければいけません。鑑賞者に謡が聞こえなかったら演者失格です。終演後、よく聞こえました、とのご感想をいただき、ほっと安堵しております。

この小書、本来はワキの言葉の後に、囃子方の囃す一声にてシテの登場となりますが、今回はアシラヒ(囃子による明確なリズムを伴わない演奏)を打っていただき、姿を見せると「巫山(ぶさん)の雲は忽ちに・・・」と、鼻歌を口ずさむように謡いながら登場することにしました。以前はこの歩みながら謡う事は平気でしたが、馬齢を重ね肉体的にきつく感じるようになったのは少し残念でした。とは思いながらも、どうにか粗相なく出来た事を素直に喜んでおります。また今回は、下げ歌と上げ歌を省略しました。遠くから「山の端の・・・」の歌が響き、女の姿が見えて鼻歌が聞こえてくるとすぐに、旅僧と女の問答となる方が、作品が引き締まると思ったからです。今回、小鼓の観世新九郎氏、大鼓の亀井広忠氏に、この事をご理解いただき、私の「山の端之出」にご協力いただけたことに感謝しております。

『夕顔』の舞台は、源融の大臣の住んでいた河原の院です。今は廃墟となった「なにがしの院」を序やサシ、クセにて繰り広げます。

このクセは居グセです。動きがほとんどなく、見る側は地謡の詞章を聞き、動かないシテの心情を想像します。作者の世阿弥は見る側が源氏物語の夕顔の巻を知っていることを想定して作っています。私も夕顔の巻を知らない青年期は、内容がわからず、つまらない能だと敬遠していましたが、今はそれなりに面白く思うようになりました。しかし、こんな難しい課題を戯曲にした世阿弥の手腕にはただただ感心すると同時に、見る側の鑑賞力も期待されているのだと感じさせられます。

後場は読経に引かれ、シテ(夕顔の霊)がゆっくり現れ「あら有難の御経やな」と、僧に感謝します。この「あら有難の御経やな」の謡は下掛り(金春、金剛、喜多流)にしかなく、上掛り(観世、宝生流)は、いきなり「さなきだに女は五障の罪深きに」と謡い出します。上掛りにない「有難の御経やな」を敢えて謡う喜多流の演出は、旅僧への感謝の気持ちが、込められていて、これが本曲のテーマになっているのではないでしょうか。

ここは丁寧に思いを込めて謡いたいところです。

供養と読経を経て、「優婆塞が行ふ道をしるべにて 来ん世も深き契り絶えすな」と謡うと、夕顔は序ノ舞を舞います。序ノ舞は能という芸能でしかできない表現です。演者は決められた型の舞を寸法通りに舞うだけです。鑑賞者はその舞から自由に想像し、演者は想像力に委ねます。

例えば、昔を懐かしんでいる、いや過去を後悔して改心している、読経のお返しにきれいな舞を見せる感謝の舞、読経により成仏できた喜びの舞と、といろいろな見方があって良いと思います。そこが能の面白さ、能でしか味わえない世界ではないでしょうか。

このところ私の演能は序ノ舞が続いてしまいました。粟谷能の会の『半蔀』、喜多流自主公演の『西行桜』、広島蝋燭薪能で『羽衣』、そして今回の『夕顔』、私自身も少し食傷気味で、本三番目物ではありますが、定型の型ではなく、袖をかつぐ型など、やや派手な印象の替の型の序ノ舞にしました。

序ノ舞が終わると「お僧の今の弔いを受けて、数々嬉しや」と夕顔は「笑みの眉」を開き、変成男子となって解脱・成仏します。現代の女性からは、「男子に変わって成仏? なにそれ!」と、お叱りを受けそうですが、当時の仏教思想、法華経では、女性の救済は男性に変成してはじめてなされるという考え方なのです。ご不満に思われる方はたくさんおられると思いますが、ここは能という演劇として受け止めて、夕顔の哀しさ優雅さを鑑賞していただきたいところです。

そして夜が明けぬ間に、夕顔の霊は姿を消して終曲します。

通常は常座で留拍子を踏んで終曲となりますが、今回は、敢えて視覚的にも分かりやすくご覧いただきたく、謡の中で入幕としました。

演じるにあたり、面は本来「小面(こおもて)」、若い女性の面が決まりですが、私の夕顔像には似合わないと思い、やや大人びたきれいな女性の「宝増(たからぞう)」にしました。

装束について、『半蔀』も『夕顔』も伝書には白色や紫色の長絹に緋大口袴と記載されています。今回、3月の『半蔀』の白色長絹に緋色大口袴と変えてみたく、少し冒険でしたが浅黄の大口袴にしました。ご覧になられた方はどのように思われたでしょうか。

短い期間に2曲を勤めることで装束を替える発想が起こった事が面白く、私自身、装束選びを楽しめたのは貴重な経験でした。

今年の私の演能は上半期に集中してしまい、あとは6月喜多流自主公演『杜若』、12月喜多流自主公演『大江山』を残すところとなりました。

コロナ感染症は、いまだに終息したとは言えない状況です。そのなかで、私自身は感染しないように気をつけてきましたが、もし感染したら・・・という不安が常にありました。

コロナ対策により、感染していなくても濃厚接触者となってしまうと何日かの自宅待機が義務づけられ、舞台に立てない事も起きるかもしれません。これから代演者の手当てが出来ず、興行が中止になることもあり得ます。PCR検査で陽性になり、症状が出て苦しいならば仕方がありませんが、何の症状もなく、ただ濃厚接触者であるというだけで舞台に立てないという状況はどうでしょうか。

医療従事者や保育士などでは待機日数の縮小も考慮されました。

演劇の世界が、これからコロナ対策をどのように考え対処するか、少し角度を変えて考える時期が来ているのではないでしょうか。 (2022年5月 記)

写真提供:国立能楽堂

『西行桜』を勤めて ー西行に会いたかった桜の精ー投稿日:2022-05-06

『西行桜』を勤めて

西行に会いたかった桜の精

厳島神社の桃花祭・神能での奉納(4月16日~18日)を終えた翌日、京都に立ち寄って、勝持寺など西山方面の寺々を巡ってきました。

勝持寺は西行法師が出家し庵を結んだ場所です。境内には100本もの桜の木が植えられていて「花の寺」として親しまれています。西行が植えた枝垂れ桜は「西行桜」と呼ばれ、能『西行桜』の舞台となっています。

鐘楼堂の隣にある西行桜は花の盛りは過ぎていましたが、他の桜が少し残って私を迎えてくれました。5日後の喜多流自主公演(2022年4月24日)で『西行桜』を勤めるにあたって、演能前、「西行桜」に能『西行桜』の成功祈願をしてきました。

能『西行桜』の物語は都の西山にある、西行の庵(現在の勝持寺)が舞台です。世俗の騒がしい花見客をあまり快く思っていなかった西行(ワキ)は花見禁止令を出しますが、それを知らない都の花見客達(ワキツレ)は、今日も大勢で訪れ、当然のように案内を乞います。西行は無下に断れず、花見客達を庭に招き入れますが、静かな環境を破られた思いを、

「花見にと 群れつつ人の来るのみぞ あたら桜の科(とが)にはありける」

(花見を楽しもうと人が群れ集まるのは桜の罪なのだ)

と、歌に詠み、そして花見客達と一緒に桜の木陰で一夜を明かすこととなります。

本来、一緒に眠るのですから、花見客達は舞台に留まらなければいけないのですが、能はその後、老人(シテ・老桜の精)と西行(ワキ)の二人だけの世界を繰り広げるために、敢えて花見客達を切戸口から退場させます。そして西行の夢の中に老人が現れ、舞台は二人に焦点が絞られ展開していきます。

老人は西行に

「いや浮世と見るも山と見るも、ただその人の心にあり、非情無心の草木の花に浮世の科はあらじ」(いや違いますよ、すべての現象はその人の心次第、草木には心が無いのだから、花に罪は無いでしょう)

と、西行の詠歌に異議を唱えます。西行はすぐに納得し、老人の正体を尋ねると老人は老木の桜の精と明かし、会えたことを喜び、都の花の名所の数々を紹介します。そして名残を惜しみ舞を舞い、夜明けと共に姿を消し、西行の夢はそこで覚めて、終曲します。

能『西行桜』は最初に、桜の木(塚)が舞台中央に据えられ、西行と従者(アイ)が登場し、アイの花見禁止令の触れから始まりますが、シテはその作り物の中で待機しています。作り物の引き廻しが下りて姿を現すまで、25分ほど、舞台進行の3分の1強が西行と花見客とのやりとりに費やされ、その間、シテは狭い作り物の中でじっと待機を強いられます。装束も面もきちんとつけた状態なので、じっと動かないでいるのは思いのほか難儀です。実際、脚が硬直して、作り物から出てよろけてしまうことも過去にはあったようです。

父・菊生は『西行桜』を勤めておりません。長い作り物での待機や、観世寿夫氏の最後の舞台が『西行桜』だったことが気になり避けて、生涯『西行桜』を勤めることはありませんでした。一度は甥の粟谷能夫に勧められて平成10年「第63回粟谷能の会」で勤める決心をしましたが、気弱になり『羽衣』舞込に変更してしまいました。そのとき、能夫の「あたら『西行桜』の科にはありける」と放った言葉は面白く、今でも懐かしく思い出されます。

さて、『西行桜』を勤めるにあたって、この老人、爺さんはどんな爺さんなのだろうか、どのような気持ちで勤めたらいいのだろうか、とずっと考えてきました。

老人は西行の「桜の科」という歌に対して文句をつけに現れますが、実はそれを口実にして、西行に会いたかったのではないでしょうか?

西行も桜の精の抗議に対して「これは理(ことわり)」とすぐに非を認め、よって論争にはならず、老木の精も「有難や上人の御値遇に引かれて」と、会えた喜びを素直に吐露しています。

春を満喫し、桜の名所を教え、西行と過ごす時間を楽しみますが、時の流れは速く、すぐに別れが訪れると思うと名残惜しくなるのです。シテ謡の「あら名残惜しの夜遊やな、惜しむべし、惜しむべし、得難きは時、逢ひ難きは友なるべし・・・」は正に老桜の精の心情ですが、この言葉は、そのまま私自身にも、また観客の皆様にも身に沁みる言葉ではないでしょうか。西行と過ごすその時だけでなく、人は人生そのものを惜しむのである、と作者・世阿弥が発信しています。それが自然と素直に私の身体に浸透するようになったのは、人生の残り時間を意識するようになってきたからでしょうか、時間の大切さを痛感します。

老木の桜の精が舞う序ノ舞、正直私はこの舞がなにを伝えようとして設定されたのかは、まだ判りません。西行に夜遊の舞を見せているのか、西行に会えた喜びを身体で表現したかったのか・・・。ただ演者としては、老木の精らしく舞うことだけを考えていましたが、その真意はわからないままです。

きっとご覧になる方の自由な想像でよいのでしょう。それが能にしかない表現方法なのだ、と納得しています。

今回、特に気なったことがありました。それは、後夜の鐘の音が響き渡り、春の夜が明け始めるときに、シテが「待て暫し夜はまだ深きぞ」と、ワキに向かって行う巻サシヒラキの型(動き)です。喜多流のこの型は、まるで桜の精が西行に向かって「待て暫し」と言っているように見えてしまいます。しかし、それは違います。老桜の精が「夜よ、まだ明けないでくれ! もう少し待ってくれ! もう少し時間をくれ!」と、昇ろうとする陽に、時の流れを止めるように叫んでいる、そのように解釈したいのです。よって今回は従来の型ではなく、東の空(幕方向)に向かって謡う型に変えました。

これについては、いろいろ議論があり、「待て暫し」は西行の言葉と解釈される方もいらっしゃったようですが、朋友・森常好氏が「あれはワキの台詞ではない、老桜の精の言葉」と明言してくれたことが力となり、友枝昭世師とも相談して型を変えて演じました。

今後、型を変えるか、従来通りで進むかは演者の自由です。但し、ご覧になる方が誤解をなさるような表現は改善すべきだと、私は思いますが、どうでしょうか。

楽屋内の話ですが、桜の作り物は以前は塚の榊の中に桜の花をいくつか載せるだけでした。ある時、観世寿夫氏の「西行が植えた桜は枝垂れ桜である」との言葉から、枝垂れ桜を模して枝先を垂らし桜の花をつけるようになりました。今、喜多流でも枝垂れ桜をさすようになりましたが、これも銕仙会に傾倒していた能夫が最初に喜多流に導入したと記憶しています。良いものは真似る、先ほどの「待て暫し」の解釈同様、それが演者の正しい舵取りだと思います。今回はもう少し桜を多く飾って華やかさを増やしたかった、と少し後悔しています。

面や装束は原則として伝書に記載された物を着用しますが、柄や色などは演者の好みの選択が許されます。

桜の精というと、若く美しい女性を想像したくなりますが、皮肉なことに、『西行桜』の精は男の老人です。西行と対峙させるのは年の功を経た男性がよいと世阿弥は考えたのでしょう。桜の花はパッと咲いて散ってしまう、その華やかさ、美しさに目と心を奪われがちですが、実は綺麗な花を支えているのは幹です。今回はその幹を演じる、気持ちで勤めました。

その幹の色、桜をよく見ると黒く見えてきます。

観世寿夫氏が黒っぽい狩衣を着られたと聞いていますが、まさに幹をイメージされていたのではないでしょうか。銕仙会では寿夫氏の教えを守り、この狩衣を黒っぽいものにしているようで、私も黒色で、と思いましたが、似合う黒色の狩衣がないので、我が家にある濃い茶色の狩衣を着ました。黒ではありませんが、桜の幹になるという私の心は変わりません。

また老人の桜の精の烏帽子は、喜多流では色によって持つ中啓(扇)が変わります。

黒色の黒風折烏帽子を被ると紅無の中啓となり、金色の金風折烏帽子では紅入の中啓になり、これもどちらを選ぶかは演者の自由です。黒色ならば枯れた墨絵の世界で老木の桜の精、金色ならば少し華やかなイメージになります。今回は華やかさを前面に出したく金風折烏帽子にしました。

面は通常通り粟谷家所蔵の「石王尉(いしおうじょう)」にしましたが、私の思う老桜の精の雰囲気と似合わなかったように思え、少し心残りです。西行の歌に文句をつけるひねくれた老人には石王尉の顔は似合いますが、西行に会えて喜びに満ちた雰囲気には、下向き加減な人相はどうも似合いません。観世流ではより柔和な表情の「皺尉(しわじょう)」を使うようですが、こちらの方が私の描く老人に近いように思えます。

能役者にとって、春の『西行桜』、秋の『遊行柳』の老木の精はいずれ演らねばならない目標となる演目です。しかもこの二曲はどんなに達者な演者でも3~40代では手に負えませんし、若者が演じては似合いません。この曲は若者を寄せ付けない不思議な力を持つ作品です。

確かに私も、馬齢を重ねてようやく、老い木の気持ちが分かるようになり、「ああ、『西行桜』を勤める歳になったのだな」と、つくづく自身の老いを感じています。

今回66歳の初演は少し遅いのかもしれませんが、この年になって判る老いの世界観を味方につけて勤められた事は喜びで、自分には適齢期であったと思っています。

一曲一曲の演能の大切さ、惜しむべしは時です。

後夜の鐘の音が聞こえるまでは舞い続けなければ・・・。

己の人生で、いつどんな鐘が聞こえて来るのか、春宵一刻値千金、春の夜の夢のなかに、しばしまどろみました。

能『西行桜』写真提供 新宮夕海

小鼓:大倉源次郎 大鼓:亀井広忠

勝持寺 石王尉 撮影 粟谷明生

(2022年4月 記)

『邯鄲』小書「傘之出」を勤めて投稿日:2022-04-23

『邯鄲』小書「傘之出」を勤めて

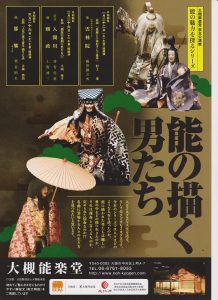

大槻能楽堂自主公演能「能の描く男たち」

大槻能楽堂自主公演では毎年様々なテーマで企画し、斬新な催しを行っています。今年最初の3回シリーズは「能の魅力を探るシリーズ・能の描く男たち」、その第3回『邯鄲』(2022年3月26日)でお招きをいただき、シテを勤めました。ちなみに第1回(1月)は『頼政』で源氏の決起を促し果てた源頼政を、第2回(2月)は『雲林院』で二条の后を愛した在原業平を、そして私の『邯鄲』で人生に迷う盧生青年をと、能の描く男たちをご覧いただく企画でした。

この大槻自主公演を主催する観世流の大槻文蔵先生とは、父・菊生が流儀を超えて親しくさせていただいていて、亡くなる2年前までは毎年、この自主公演にお招きいただき、父は喜多流を代表してシテを勤めておりました。私も地謡で謡うことが多く、大いに勉強させていただきました。私自身は父が亡くなった2年後の平成20年(2008年)に『采女』を勤めさせていただき、今回は2回目です。実は2年前に『蝉丸』で観世銕之丞氏の蝉丸と私の逆髪で異流共演の企画がありましたが、コロナ感染症により中止になり残念でした。

大槻文蔵先生が他流の能楽師を招いて流儀を超え意欲的に取り組まれている会、この貴重な会からの出演依頼は光栄であり名誉なことで、大変嬉しく、私なりに精一杯勤めさせていただきました。

『邯鄲』は「邯鄲の夢」の伝説がよく知られ、能もとても分かりやすい三段構成です。人生に迷う盧生青年が高僧の教えを乞いに向かう第一段、宿に着いて、悟りが得られるという枕を紹介され、眠りに落ちると、王位について豪華絢爛な宮廷生活に浸る第二段、やがて夢が覚めて悟りは・・・という第三段、まさに、迷い、夢、悟りという序破急が利いた能になっています。迷いは沈鬱なムード、夢は豪華、最後は愁嘆と、これもくっきり謡い舞い分けるというのが、これまでの常識でした。確かにそれは大事なのですが、今回、最初の「迷い」のところが気になりました。

私の『邯鄲』は今回で四回目ですが、過去の三回は、悩み深く真摯ながらも、暗く陰湿な青年像を思い描いて演じてきました。しかし、盧生青年は決して心病んでいるのではなく、どのように生きたいかを非常に前向きに考えている。仏の道にも入らず呆然と暮らしているようでも、高僧がいるという羊飛山に行こうと一歩踏み出したではないか。であるならば今回は、病的で暗い盧生ではなく、羊飛山に向かう意志の強さ、少し拘りのある頑固な求道者としての盧生を演じてみたいと思いました。私も馬齢を重ね、人生の様々な経験をしていくうちに、そんな若者の迷いの中にも希望や輝きがあるように感じられてきたのです。そうすると自然、次第の強吟「浮世の旅に迷ひ来て」の謡も、従来の低く陰湿に謡うのと変わってきます。シテの登場する次第のノリも重々しくならないようにお囃子方に私の思いをお伝えしてご協力いただきました。羊飛山への道行も、求道者の心が決まって希望に満ちているという面もあるのではないでしょうか。父・菊生もそれほど陰鬱にならず、強く求道者のようなイメージで謡っていたように思い出されます。

今回は「傘之出」という小書で勤めました。

(「傘之出」についてくわしくは、平成20年の演能レポート「小書・傘之出の演出と展開」をご覧ください。さらに、平成22年の演能レポートで小書「働き」と「傘之出」を比べています。そちらも見ていただければ幸いです。)

「傘之出」という小書は、初同(最初の地謡)の「一村雨の雨宿り」から発想されたようで、シテの盧生は傘をさして登場します。傘をささない場合よりは、足取りが自然に重くなるので、謡や囃子をそう重くしなくとも、迷う盧生の姿を傘がより強く演出してくれます。

「傘之出」で常と最も違うところは最後の場面です。常は「・・・悟り得て。望み叶へて帰りけり」の「帰りけ~り~」を上音で陽の心持ちで謡い終曲します。めでたしめでたし、盧生はどうやら悟ったらしい、とご覧になる方の気持ちも明るく終わります。それに対して「傘之出」になると、「帰りけ~り~」を下音に下げ、悟ったのかどうか、不安を感じさ、さらにそれで終曲とならず続きがあります。アイ(宿の女主人)が「さあらばお傘を参らせ候べし」と傘を差し出し、シテが「近頃祝着申して候」と返すと、アイが「また、重ねて御参り候へや」と声をかけて止める形となります。お客様はそこで盧生は悟ったのか、まだ悟っていないからもう一度来なければいけないのか、などと様々に想像できる終わり方です。

こう考えると、「傘之出」の演出は陰陽でいえば、どちらかというと陰の世界、最初の盧生の迷いや道行をあまり明るくしてはちぐはぐになるかもしれず、その辺の兼ね合いが難しく課題が残るところです。ご覧になった方はどのように感じられたでしょうか。

今回は、次第や初同を従来の重々しく謡うのではなく、ややサラリ、と軽く明るく謡うことによって、従来と違う舞台となったと思います。演者がどのような意図で勤めているのかを見ていただきたい。従来の固定観念に縛られず、頑迷固陋にならず、なのです。実際、シテ方五流あればそれぞれ違う演出があり、同じ流儀でも一人ひとり違います。同じ人間でも年齢によって変わっていきます。66歳になったジジイ(私)も、日々変化しています。その新鮮さを大事にしたいです。能は古典芸能とはいえ、伝統を重んじながらも守りに入るのではなく、柔軟な発想をもち、変化しながら伝えていくもの、と思うのです。そうでなければ時代に取り残されてしまいます。

能『邯鄲』で盧生が起こされる印象的な場面が2か所あります。

一つは邯鄲の枕で眠っている夢の中で、勅使(ワキ)が扇でパンパ~ンと一畳台を叩いて起こし、盧生が王位を譲られたことを告げる場面。以前、宝生閑先生の叩き方のタイミングや美しい所作が素晴らしかったことを思い出します。今回はワキが福王流だったため、2回、パン、パ~ンと叩かず、1回は音なしで2回目に大きく音を立て叩く型でした。宝生流に馴れていたせいか、2回で合わせるタイミングで身体が覚えてしまったようで、今回の起き方は新鮮に感じられました。

もう一つは、宿の女主人が廬生を起こす場面です。廬生が一畳台に飛び込み横になっているところに女主人はすっと近づき、中啓で叩き起こします。その後すぐに後ずさりして「あら久しと御休み候、粟の飯の出来て候。とうとうお昼なれ候へや」と廬生に声をかけます。この起こした後の処理ですが、早めに声をかけるのがお狂言の教えのようですが、私は逆にゆっくり後ずさりして、ゆったりと声をかける方が、盧生が壮大な夢を見ていた余韻が伝わり演劇的な効果は上がるのではないか、と思っています。アイの分担に口出しするのはどうかとも思いましたが、ひとつの考え方があることを残したく、敢えてここに書かせていただきました。

『邯鄲』「傘之出」は特にシテとアイとの掛合が多い能で、互いに呼吸を合わせることが大事です。たとえば傘を手渡すところや、最後の「また、重ねて御参り候へ」と声をかけるタイミングなどは、今回、申し合わせもなく、簡単な打ち合わせ程度だったにも拘わらず、私の意図をよく理解してお相手くださいました小笠原由祠氏に感謝しています。

今回の大槻能楽堂自主公演は観世流ではなく、他流である喜多流が演じる公演でした。シテの私はもちろん、地謡陣も光栄であると同時に緊張して臨んだことは間違いありません。大槻文蔵先生のお考えは他流の能を見て学ぶ、我々喜多流も見習うべきです。見られる緊張がよい刺激になり地謡陣もエネルギッシュに懸命に謡ってくれました。お客様から「本気度がガンガン伝わってきてよかったです」という感想をいただきました。いつも本気でやっているつもりですが、やはり他流の目が光っている時は場では、エネルギーの入り方が違ってくるのでしょうか。

最初に文蔵先生から『邯鄲』のご依頼があった時、「今、喜多流ではちょうどよい年ごろの子方が居ませんが・・・」と申し上げましたところ、先生が「子方はこちらに居ますから、それでよければやっていただけませんか」と有難いお言葉。文蔵先生の弟子の齊藤信輔氏のお嬢さんで齊藤葵さんが子方(舞人)を勤めてくださいました。これは一つの異流共演です。葵さんには立派に勤めていただき感謝しています。

私も『邯鄲』子方を9回勤め、その頃のことが懐かしく思い出されます。シテは平成元年初演、平成20年に小書「傘之出」で、平成22年に小書「働」で勤め、今回が4回目。他流試合のような演能ながら、

多くの方々のご協力のもと勤めさせていただき、良い思い出になりました。

(2022年4月 記)

写真提供 邯鄲 撮影 森口ミツル

モノクロ写真 邯鄲 子方 粟谷明生 シテ 友枝昭世

『土蜘蛛』を勤めて投稿日:2022-03-28

『土蜘蛛』を勤めて

豪快に蜘蛛の糸を撒く

第104回 粟谷菊生十七回忌追善 粟谷能の会(2022年3月6日、於:国立能楽堂)で、『半蔀』と『土蜘蛛』の2曲を勤めました。粟谷能の会のことや『半蔀』についてはすでに書きましたので、ここでは『土蜘蛛』についてレポートします。

能『土蜘蛛』は鬼畜・妖怪退治の風流能(見た目が派手なショー的な能)です。作者は不明ですが、劇的、ショー的な能が流行する時代の作品で、そう古いものではないようです。

病に伏している源頼光(シテツレ)のところに侍女・胡蝶(シテツレ)が見舞いに行くと、いつの間にか僧(前シテ・土蜘蛛の精魂が僧に化けた者)が現れます。僧は頼光と言葉を交わしながら近づくと、たちまち蜘蛛の本性を現して千筋の糸を投げかけますが、頼光に斬られ退散します。

警護の独武者(ワキ)が事情を聞きつけて駆けつけると、夥しく血が流れているので、血を辿って蜘蛛の退治に出かけます。独武者が郎党(ワキツレ)を連れて葛城山の古塚に着くと、中から土蜘蛛の精(後シテ)が姿を見せ、蜘蛛の糸を繰り出しますが、遂に独武者に斬り伏せられてしまいます。

この『土蜘蛛』は演能時間も50分ほどと、とても分かりやすい能で、実際に蜘蛛の糸を次々に撒く演出は無条件に面白く、人気曲となっています。

勤めるにあたり、まずはこの蜘蛛の糸(巣)の準備が肝要です。5間5双(ごけんごそう)の大きいサイズと、3間3双の小さいものがあります。通常喜多流では9個ほどの投巣ですが、近年投巣が多くなる傾向で、今回は15個ほど用意しました。余談ですが、蜘蛛の糸はなかなか高価なので土蜘蛛の演能が経済的に厳しいことをお弟子様に話しました。すると、お弟子様がお仲間を集めて「蜘蛛の糸の会」を立ち上げ、資金集めをして下さり多く撒くことが出来ました。ここに、ご協力の皆様に感謝御礼を申し上げます。

この蜘蛛の糸を投げかける演出ですが、健忘斎の伝書には前シテに投巣の記載はなく、後シテのみ投巣の記載があります。高林呻二氏は「前シテで投げないのは初心の型で、高林家に伝わっている伝書では、朱書きで巣を投げる、と書き足しています。江戸時代には前シテも投巣していたようです。祖父のお弟子様が幅一センチほどの糸を5~6本まとめて投げていたようですが、今のような形のものではありません。現在の蜘蛛の巣の演出は金剛流の小書・千筋之伝に限られていた、と聞いています」と、教えてくださいました。

いつの時代も能を面白く観ていただくための工夫がなされていて、今日まで能という芸能が継承されている事を、改めて感じました。

『土蜘蛛』の後シテは通常、赤頭に赤色系の半切袴を着用しますが、『半蔀』が緋色の大口袴を穿くため重なるので、今回は敢えて紅無の装束にして黒頭としました。面も粟谷家所蔵の赤色の強い「顰(しかみ)」ではなく、石塚シゲミ氏の打たれた赤みの弱い面を拝借いたしました。

『土蜘蛛』のような鬼退治物は、鬼を退治してめでたしめでたしと終わりますが、さて、悪いのはどちらでしょうか。昔、蜘蛛族という先住民がいて平和に暮らしていたところに、侵略者がやってきて、彼らを奥地に追い出してしまったとしたら・・・。

戯曲はいつも征服者側が作っています。先住民を異界の者、鬼として悪者に仕立て、鬼退治をして、為政者側を勝者にします。今行われている戦争と同じだと痛感します。

能には、「それでいいの?」という問いかけ、先住民の恨みや哀しみのメッセージが隠されているはずです。これは能『大江山』、『紅葉狩』などの鬼退治物に共通しています。ご覧になる方はそこまでお考えにならなくてもよいかもしれませんが、演じる私はどうしても意識してしまうのです。

ようやく「粟谷能の会」を終えて、ほっとしています。今回、一人でいろいろな手配をし、宣伝もして、何とか多くの方にご来場いただきたいと、心を砕いて参りました。当日は二番を勤めるのは・・・と、不安もあり、なかなか大変でしたが、それでも多くの方々の力添えを得て、よい形で終えることができ、関係各位、観てくださった方々には感謝してもしきれない気持ちで一杯です。

来年も国立能楽堂で「粟谷能の会」を催すべく、会場を確保し、着々と準備を進めているところです。皆様の変わらぬご支援を心よりお願い申し上げます。

写真提供 新宮夕海

(出演者)

頼光 佐々木多門 太刀持 佐藤寛泰

独武者 森 常好

笛 杉 信太朗 小鼓 鵜澤洋太郎 大鼓 亀井洋佑 太鼓 金春惣右衛門

(2022年3月 記)

『半蔀』を勤めて投稿日:2022-03-28

『半蔀』を勤めて

源氏と夕顔の出会いが焦点

第104回・粟谷能の会を2年ぶりに、平成4年(2022年)3月6日、国立能楽堂において、無事開催することが出来ました。昨年、粟谷新太郎二十三回忌追善として企画していましたが、コロナ感染症拡大により断念し、同じ番組編成で、今年、粟谷菊生十七回忌追善として開催することになったものです。

当初、粟谷能夫が新太郎(能夫の父)の追善能で『檜垣』という秘曲に挑戦し、私が『檜垣』を謡った後に『土蜘蛛』を勤める予定でしたが、能夫の健康が優れないため曲目を『半蔀』に変更していました。しかし残念ながら、昨年未に粟谷能の会への出演が難しいと能夫本人が辞退したため、私が『半蔀』と『土蜘蛛』の2曲を勤めることとなりました。

今年に入り、コロナ感染症はオミクロン株に替り、2月には東京都の感染者数が2万人を超え、これまでにない非常事態となって、粟谷能の会の開催も危ぶまれました。そんななかでしたが、感染対策をしっかりたて、多くの方々にご協力をいただき、無事開催にこぎつけたこと、そして、多くの方々が能楽堂に駆けつけてくださり、盛況のうちに終わることが出来たことが、何より嬉しく、皆様に感謝申し上げる次第です。その後、粟谷能の会鑑賞者の感染の報告もなく、安堵しているところです。

ではまずは、『半蔀』についてレポートすることにいたします。

『半蔀』は喜多流では「はしとみ」と読み、「はじとみ」と濁りません。中学生のとき、漢字の読み方テストで「はしとみ」と書いて、×点をもらったことを思い出します。

私の『半蔀』の初演は昭和59年の青年喜多会、その後、平成16年に横浜能楽堂で小書「立花供養」で勤め、平成30年に厳島神社のご神能、そして今回で4回目になります。

シテは「源氏物語」に出てくる夕顔の女、清楚で、どこか哀愁を含んでいる可愛い女性です。

能『半蔀』はその夕顔が光源氏と出会ったときに焦点を当て、歌を取り交わし、契りを結んだ嬉しくも儚い恋の思い出がテーマとなっています。

紫野に住む僧(ワキ)が立花供養をしていると、美しい女(前シテ)が現れて夕顔の花を手向け、名も名乗らずに消え去ります。光源氏と夕顔の物語を聞いた僧が五条あたりで読経して待っていると、半蔀を押し開き、夕顔の霊(後シテ)が現れます。光源氏と歌を交わしたときのことを語り、舞を舞い、夜が明けぬ前にと半蔀の内に入ってしまいますが、それは僧の夢だったと終わります。

このように、最も三番目物らしい優雅な美しい能です。演じる側としては、前場で僧と少し会話をし、すぐに中入り、後場も序ノ舞を美しく舞うことで、それほど負荷がかかるわけでもなく難しいという感じはしません。観る側もその優美さに浸って下さればいいのですが、深く味わおうとすれば、「源氏物語」の夕顔の巻のお話が頭に入っていることが必須条件になります。

では、夕顔の巻で、夕顔と源氏の出会いはどのようなものだったのでしょうか。

源氏があるとき、源氏の乳母のお見舞いに行くと、その近くに何やら清げな住まいがあり、そこに美しい白い花、夕顔が咲いています。源氏が「ひと房折りて参れ」と命じ、従者の惟光が折りに行くと、女童が香を焚きしめた白い扇を差し出して、これに置いて持って行って、というのです。そこには「もしかして源氏の君?」と問うような歌が書かれていました。

源氏はそれを見て、気の利いた詠いぶりに興味を惹かれ、

「寄りてこそ それかとも見めたそがれに ほのぼの見つる花の夕顔」

(寄ってみなければわかりませんよ。黄昏時にほのぼのみた夕顔の花なのだから)

と返歌します。それが出会いでした。その後、逢瀬を重ねますが、あるとき、夕顔は物の怪に取り憑かれ、儚く亡くなってしまいます。

能『半蔀』は亡くなる悲しい出来事には触れず、この出会いのころを、後場のクセから序ノ舞、キリまで描いていきます。シテは時には夕顔の花の精、またある時は夕顔、そして光源氏や従者の惟光にも変わり、一人四役を、姿や格好はそのままに、謡い舞って演じ分けます。ちょうど噺家が長屋の熊さんやご隠居さん、おかみさんを演じ分けるのと同じです。ご覧になる方は、「今はだれ?」と想像して鑑賞していただけるとよいのです。

ただ能は、夕顔の女本人と夕顔の花の精とが二重写しに戯曲されているため、花の精か現身か少しわかりにくいかもしれませんが、こういうところが能らしい表現なのです。

序ノ舞は在りし日の思い出にひたり、苦の縛りがとれて、楽しく舞いますが、それはほんのいっときのこと。シテの「折りてこそ。それかとも見め。黄昏に」の謡(源氏の歌の「寄りてこそ」がここでは「折りてこそ」に)を受けて、地謡の大ノリ「ほのぼの見えし。花の夕顔、花の夕顔、花の夕顔」と「花の夕顔」を3回唱えて、あの出会いの喜びを謳い上げたかと思うと、すぐに「東雲の朝間」になり、僧の夢の話となって、夕顔は消えてしまします。

あっという間の出来事、なんと儚い、人生の儚さも感じてしまいます。

話は前後しますが、能『半蔀』は中入り後、半蔀の作り物が舞台に据えられます。同じ夕顔を題材にした能に、世阿弥作の『夕顔』がありますが、この能にはそのような作り物がありません。

半蔀の作り物は、夕顔の花や瓢箪の蔓がからめられた板戸の上半分が下から上に押し開かれるもので、まさに能『半蔀』を象徴するようなものです。後場で半蔀が開かれ、夕顔が出てくる場面は「御姿 見るに涙も止どまらず」と地謡が謡い最も美しく印象的なところです。

『半蔀』の作者は内藤左衛門という武士で、世阿弥よりずっと後の人です。幽玄の能を完成した世阿弥の後に観世小次郎信光など、能を劇的、ショー的に面白くしようとする流れがありますが、内藤左衛門もその流れにあって、源氏と夕顔の出会いに焦点を当てて分かりやすく、しかも詩的に美しくつくり、作り物も効果的に配しています。

その作り物を通常は本舞台(常座)に出しますが、舞台が狭くなり少し窮屈な感じがして舞いづらくなります。そこで今回は橋掛りの一の松のあたりに置くことにしました。国立能楽堂の橋掛りは長く横幅もあるので好都合です。こうすることで、本舞台が広く使え、序ノ舞をゆったりと大きく舞うことができます。私はこのようにすることが多く、4回の『半蔀』で通常通り常座に置いたのは、青年喜多会のときの初演だけです。

また、前場の出について、通常はワキが舞台中央にて読経を終え脇座についてから、囃子方のアシラヒとなり、シテはゆっくり出ますが、今回はワキが「敬って申す」と花の供養を始めるところで幕から出て、三の松あたりに止まり、静かにお経を聞く姿をご覧いただけるように演出を替えました。お経を唱え供養してくれていることを喜んで出てきた風情です。

この前場のアシライ出や後場の作り物の設置、しかもシテが作り物の中に入って出る演出などで時間短縮となり、通常は1時間30分かかるところが1時間15分ほどで終曲となりました。これからの時代、このくらいすっきりした演出も良いのではないかと思っています。

『半蔀』はシンプルな美しい能です。シンプルであるからこそ、演者は美しい謡声ときれいな舞の動きを披露するに尽きるのではないでしょうか。能にフィギュアスケートの採点のような技術点・芸術点があるとしたら、『半蔀』は技術点の占める割合が相当高いと思います。振り返ると昔の謡い方は粗削りで、ワキとの会話の感情表現もずさんだったな、と反省しています。これらを直してハイレベルな謡にして、また加齢と共に丸くなる背中や、足腰の衰えなど、これら老いの現象に抵抗して美しく舞い、あまり巧まず、坦々と勤めることで、『半蔀』という能は三番目物らしい優美な能になるのではないでしょうか。

写真提供 吉越 研 新宮夕海

出演者 小鼓 飯田清一 大鼓 亀井広忠

(2022年3月 記)

『望月』を勤めて投稿日:2022-02-04

『望月』を勤めて

生の舞台を催す意義

コロナ感染症のオミクロン株が猛威を振るって、なかなか先が見通せないこの頃です。

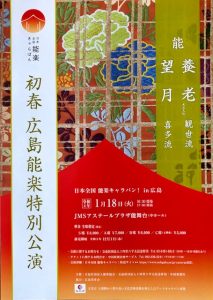

令和2年(2020年)以来、コロナ感染症により文化芸術活動が大いに制限されたことから、国が対策として「文化庁アートキャラバン事業」(令和2年度)を企画し、活動を支援しています。能もその事業の対象となり、「日本全国能楽キャラバン!」と称して、全国各地で多くの公演を行ってきました。その一つ、広島での公演(令和4年1月18日、於;JMSアステールプラザ)で『望月』を勤めました。

(実は、昨年10月に勤めた『竹生島』もこの事業の一つとして実施されたものです。)

能『望月』は能『放下僧』同様、仇討ち物語の現在物ですが、獅子舞があることから喜多流では特に重い習いの曲目となっています。

シテの小沢友房が主君・安田友春の妻(ツレ)と子の花若(子方)とで、主君の敵の望月秋長(ワキ)を討つわかりやすい物語で、見どころ満載の能です。

物語は、シテの小沢が主君が討たれたときにその場に居合わさず、思い空しく守山の宿屋の亭主となっている独白から始まります。そこへ、主君の妻と子が宿を求めてやって来て、涙の対面となります。そしてあろうことか、同じ宿に主君の敵の望月までやって来るのです。友房は奮い立ち、友春の妻を盲御前(めくらごぜ)に仕立てて、望月に酒をふるまい酔いに乗じて仇討ちを遂げようとしますが、この計略を練るところから実行までの舞台進行がまさに緊迫した場面の連続となります。

前場はそれぞれの役者の謡の技芸で緊張感を高め、後場は逆に子方の鞨鼓の舞とシテの獅子の舞を見せながら、視覚で楽しませる構成です。喜多流は実際に望月をとり押さえ問答をするスリリングな場面や、最後は笠を望月に見立てて短刀を抜いて斬り刺す型もあり、かなりリアルな演出となっています。

このような曲では、シテは芝居心を持ちながらも能の結界を超えずに演じるのが心得です。この難しい心得は稽古はもちろんですが、年齢を重ね、場を積むことで少しずつ味わいが出せるようになっていくもののようです。

また、『望月』には適齢期の子方が必須です。私の披きの時(平成12年)は息子の尚生が子方で、シテとして親としてどう導いたらいいかに心を砕きました。2回目(平成29年)は大島伊織君が子方を勤め、ツレがお父様の大島輝久氏で、親子でよく研究されて上出来の舞台をつくってくださいました。そして今回は3回目、子方は今度も大島伊織君です。前回は小学校2年生で子方適齢期、その後6回『望月』子方を勤めて、中学生になった今回で子方は卒業となりました。彼の成長がまぶしく感じられ、伊織君の最初と最後の『望月』子方にシテとして共演できたことを正直嬉しく思いました。

能で獅子を舞うのは『望月』と『石橋』だけです。同じ獅子の舞でも二曲は違います。

『石橋』は霊獣のような獅子が牡丹の飾られた一畳台で軽やかに遊び戯れ、速さと強さが求められます。一方『望月』の獅子は人間(武士)が変装し、敵の望月の様子を見、仇討ちのチャンスを窺うもので、動きも『石橋』よりはややゆったりと、人が演じる柔らかさが必要となります。今回、膝の具合が悪く難儀でしたが、まあどうにか舞えたかな、と思っています。体力的なこと、そしてこれから喜多流に子方になれる子供がいない状況を思うと、今回が『望月』の舞い納めと感慨深いものがありました。

今年1月、コロナのオミクロン株急拡大により、広島は全国でもいち早く、「まん延防止等重点措置」適用になりました。公演を無観客にして映像で有料配信する案が出されましたが、私は生の公演にこだわり、リスキーでも有観客での演能を主張しました。

能の映像配信は、生でご覧になるものとは雲泥の差がある、と思っています。もちろん資料として映像で残すことは価値あることですが、しかし舞台での息吹、緊張感、空気の揺れ、能空間の全容、それらすべてを生で丸ごと味わっていただいてこそ、能は成り立つのです。

当日は予想を上回るご来場者で、お客様がリスクを負いながら、勇気をもって心強く鑑賞に来てくださったことに、演じていて胸が熱くなりました。まさに一期一会の舞台、大切なひとときを共有出来たことが喜びです。

そして今回、アステールプラザが閉鎖せず、スタッフが全員協力してお客様をお招きしてくださったからこそ開催出来たと思っております。

関係者の皆様、ご来場のすべての方々に感謝申し上げます。

有観客で演じる素晴らしさを改めて噛みしめています。

(今回も能楽協会関連の公演のため演能写真の掲載が出来なかったことを申し添えます。)

写真 『望月』 後シテ 粟谷明生 平成29年

『龍虎』を勤めて投稿日:2022-01-19

『龍虎』を勤めて

龍と虎の爽やかな闘い

「虎の尾を踏み、毒蛇の口を逃れたる心地して・・・」とは、

武蔵坊弁慶ら源義経一行が厳しい関所の詰問をくぐり抜け、陸奥の国に落ち延びていく能『安宅』の最後の謡です。

虎の尾を踏んだり、毒蛇に噛まれるのは危険極まりない行為でご免こうむりますが、令和4年寅年のはじめ(1月8日)に、国立能楽堂普及公演にて、虎をテーマにした稀曲を勤めることが出来たのは幸いでした。

『龍虎』は観世小次郎信光作の龍と虎の勢いを争う闘いが見どころの風流(ショー的)の能です。当時人気だった「龍虎図」(龍と虎が向き合ってまさに闘い出さんとしている図)から発想して能の物語に面白く作ったもののようです。

物語は、諸国を巡った僧(ワキ)が天竺(インド)を目指し、まず唐(中国)に辿り着くところから始まります。僧が雄大な景色を眺めていると、樵の老人(前シテ)が若者(前シテツレ)を連れて現れます。老人は僧に天竺を目指すより自国に心を向けよ、と話し、竹林の巌洞に住む虎と、空高い雲より現れる龍も、人間同様に儚く闘うこと、そして中国の皇帝の龍と虎の故事を語り、ここで待っていれば闘いが見られると言い残して家路につきます。

前場は動きが少なく、静かな場面が続きます。ご覧になる方はやや退屈するかもしれませんが、よく耳を傾けると「心せよ、胸の月、よその光を尋ねても」(自分の胸、自国に心を向けよ)や、「争いは人の身も異らぬ(かわらぬ)ものを」、「畜類の闘ふ事も理や」などの真実をついた謡の聞きどころがさまざまにあります。

後場はガラリと景色が変わります。一畳台が舞台中央に運ばれ、その上に竹葉を葺いた山(岩屋)が置かれます。

僧が竹林を眺めていると、太鼓の撥音とともに、峰より雲が湧き上がり、龍(後ツレ)が勢いよく姿を現します。すると、岩屋にいた虎(後シテ)も負けじと飛び出して、悪風を吹き出し、激しい闘いの場面となります。

前場の曲(クセ)で「龍吟ずれば雲起こり、虎嘯けば(うそむけば:吼えれば)風生ず」と謡われた通り、龍は雲を虎は風を起こし、力が伯仲する両者は互いに譲らず、舞台狭しと闘いを繰り広げます。そしてついに勝負はつかず、いつしか龍は雲居に昇り、虎は巌洞に入って、僧の前から姿を消した、と終わります。

『龍虎』は何か特別なメッセージがあるわけではありません。凄惨な闘いというよりは、単なる畜類の威勢の競い合いの能で、深い心持ちなどもありません。サシの謡に「勢い妙にして・・・畜類と雖も位高く」と謡われるように、両者がじゃれ合うような妙なる風情もあります。平物なら平物らしく、爽やかにサラリとした舞台進行を心がけました。

装束について、前場でシテがワキの僧を見て「見馴れ申さぬ御姿なり」と謡うので、シテと日本の僧のワキの姿が違うことを意識して、今回は敢えて、水衣の上に側次(そばつぎ)を付けて唐人らしい雰囲気にしました。

面について、後ツレの龍は通常「黒髭」を付けて登場します。

龍がシテの代表的な演目に『竹生島』、『春日龍神』、『岩船』などがあり、またシテツレとして活躍する演目には『絃上』や『張良』がありますが、面は全て「黒髭」です。『玉井』のシテは大龍王ですので特別に「大悪尉」に代えます。今回は伝書通り「黒髭」にしました。

一方、虎の方は、謡本には「顰(シカミ)又は獅子口」となっています。伝書には、後シテ面「顰」にては取り合わせ悪し、口を明けたる面にては乗り合い悪しき也、長霊ベシミを用いても宜し、となっていますが、近年先人たちは「獅子口」を使われていましたので同様にしました。

また、虎も龍もそれぞれ虎、龍の立物を頭に戴き、どちらも本来「赤頭」ですが、我が家の伝書に「虎は白頭、紺半切にても宜し」と書いてありましたので、白頭に黒色竹模様の半切にしました。近年は、両者を区別するためか、虎を白頭にすることが多いようです。

さて、能のシテがこの世の動物になるのは、『小鍛冶』の狐などありますが、この狐は稲荷明神という神の使いです。シテが聖獣でもないこの世の虎に扮する『龍虎』は珍しい戯曲だと思われます。実際に演能の機会も少なく、もちろん私も今回が初演です。

ちなみに、国立能楽堂でも今回を含めて5回しか演じられていません。そのうち3回は喜多流で、1988年11月に香川靖嗣氏、2008年12月に出雲康雅氏、今回の私となります。他には、私が十代の頃に青年喜多会で大島政允氏が勤められた記憶があります。

今回、稀曲の『龍虎』を生涯に一度でも勤める事が出来、それなりに勉強になったことは確かで、寅年のはじめに、『龍虎』で虎に扮したのは何か吉運になるかもしれません。勇猛なパワーとエネルギーで、龍というよりはオミクロン(新型コロナウイルス感染症の変異ウイルス)を追い払い、よい年になるようにしたいと思いました。

写真提供 国立能楽堂

前ツレ 谷 友矩

後ツレ 佐々木多門

小鼓 鵜澤洋太郎

大鼓 谷口正壽

(2022年1月 記)

『羽衣』を勤めて投稿日:2021-10-31

『羽衣』を勤めて

横浜かもんやま能で小書「霞留」を

横浜能楽堂で催される「横浜かもんやま能」(2021年10月16日)で、能『羽衣』を「霞留」の小書(特別演出)で勤めました。横浜能楽堂でシテを勤めるのは久しぶり、2004年に能『半蔀』を小書「立花」で勤めて以来、実に17年ぶりとなりました。立花では生花を川瀬敏郎氏に生けていただいたことを思い出します。

横浜能楽堂は和風の落ち着いた雰囲気があり、舞台に立つと、その和の空気感が身体に沁み込んできて、とても気持ちよい舞台です。

「横浜かもんやま能」は伝統があり、今回の催しが37回目となりました。井伊掃部頭(かもんのかみ)直弼ゆかりの「掃部山公園」で薪能としてスタートし、公園内に「横浜能楽堂」が建てられると、能楽堂で催されるようになり、直弼公とゆかりのある喜多流と観世流・銕仙会銕之丞家の二家が交替で勤め、狂言は大蔵流・茂山家と決まっています。

今回は、昨年の催しがコロナ感染症の影響で、今年に繰り延べになり、私が勤めることになりました。

では本題に入ります。

能『羽衣』の小書は、喜多流では「舞込」と「霞留」の二つがあります。正確には「雲井之舞」と称して演じられた小書、これは、喜多流十四世宗家・喜多六平太先生が大正4年12月8日、天皇御即位の天覧能に勤めた特別の小書ですので、現在は演能されることはありません。また「物着」の小書もあるようですが、伝書には記載されておりませんので、現在の小書は「舞込」、「霞留」の二つです。

『羽衣』は能のなかでも最も人気曲、ポピュラーな曲でよく演じられていますが、通常の小書なしの演能はあまり演られることがなく、小書「舞込」が多く、「霞留」は意外と少ないです。

私の『羽衣』も通常の演能は稽古能で勤めただけで、あとは「舞込」が6回、「霞留」は1998年(平成10年)10月の粟谷能の会以来2回目です。

1998年の演能レポートに、かなり丁寧に書いていますので、今回は簡潔にレポートしようと思います。

通常や「舞込」では、まず最初に舞台中央先に羽衣(長絹)を松の作り物に載せて出しますが、「霞留」では松の作り物を出しません。では、羽衣はどこに置くのでしょう。伝書には「一の松の松に掛ける」と書いてありますが、現在は一の松近くの橋掛りの欄干に掛けます。天女が降り立つ目印、依代的な意味もある松ですが、一の松が欄干から遠いとワキが羽衣を取りにくく、また松から落ちるハプニングも想定されますので、演者の工夫で欄干に掛けるように変わったと思われます。申楽談儀「してみて善きに就くべし せずは善悪定めがたし」の通り、自然の成り行きと納得しています。

ご覧になった方は、作り物の松が出ないことをどう思われたのでしょうか。

作り物が舞台中央先に置かれると、「シテが舞っている姿が見えない」と、言われることがあります。物語を象徴する作り物、舞台先に置かれるのには意味があるのですが、確かに邪魔かもしれません。演者としては作り物がないとのびのびと舞える反面、作り物があることで、自身の舞台での位置がわかる利点もあり一長一短ですが、「霞留」は作り物を出さないのが決まりです。

また、通常や「舞込」では、ワキの「衣を返し与ふれば」の後にすぐに物着になりますが、我が家の伝書には、「霞留」になると、ワキの謡の後に「少女(おとめ)は衣を取り返し」と謡の言葉を変えて入れ、「天の羽衣風に和し」と続き、次第「東遊の駿河舞・・・・此時や始なるらん」を謡ったあとに物着となり、その後は序の「それ久堅の天といっぱ・・・」と変わります。今回は「少女は衣を取り返し」の謡を入れない近年喜多流の方々がやられている形式で勤めました。

序之舞は、「舞込」は黄鐘調ですが、「霞留」は盤渉調(高い音色)となり、華やかな感じが強調されます。また序之舞の構成も、最後が破之舞の位となり、すぐに「東遊の数々に・・・」の仕舞どころとなるのも「霞留」の特徴です。

天女が最後に「国土にこれを施し給う」と宝を国土に施す型がありますが、「霞留」では、扇(中啓)を舞台に落とす型となります。普通は立ったまま落としますが、中啓が閉じてしまったり、良い場所に落ちなかったり、と見苦しくなることもあるので、今回は膝をつき下居して綺麗に落ちるように試みました。その後は扇を持たずに舞いますが、これは珍しいことです。

最後、幕に入る型が「舞込」と「霞留」では大きく異なります。

「舞込」では、三保の松原、愛鷹山、富士の高嶺を眺め、橋掛りの三の松のあたりでくるくると回って、「霞に紛れて失せにけり」の謡と共に名残惜しそうに下界を見ながら消えるように後ろに下がりながら入幕します。

それに対して「霞留」は、最後の地謡の「失せにけり」を謡わずに「霞に紛れて」で謡を止め、お囃子が囃すだけの残り止め(のこりどめ)となり、天女は地上を振り返らず、幕に向かいスーッと消えるように、天女は月の世界へと上っていくイメージで入幕します。地上への未練や後腐れなく、お囃子のかけ声と音色だけで消えていく特別な演出で印象的です。

このように、二つの小書では細かな違いがあります。「霞留」について、実は我が家の伝書に書いてあるのは作り物を出さないことと、序之舞を盤渉調にすることだけで、扇を落とすことや残り止めにすることは書いてありません。これらは先人たちの工夫の積み重ねで、やはり「してみて善きに就くべし」です。

私は『羽衣』を何回か演じてみて、「舞込」も「霞留」もそれぞれに良さ、面白さがあると思っています。今回も、いろいろなやり方(小書・特別演出)があって、日々時の流れとともに能の演出も幅を広げているのだと、感じました。

今回の装束は前回の『羽衣』で白色腰巻と白色長絹にしたので、今回少し変えて、白色腰巻に赤色長絹にしました。冠には喜多流のお決まりの赤色の牡丹を挿しました。

通常は冠に月輪を挿しますが、小書になると赤色の牡丹を挿すのはなぜか、以前の演能レポートで今後の研究課題と書きましたが、まだ解明出来ずにいます。どうも年を重ねて大らか、いや鈍感になったようで、能にはいろいろな可能性があっていいと、最近はあまりこだわらなくなりました。これがよいのか、そうではないのか・・・・。

さて、最後に面を「小面」にするか「増女」にするか迷いました。可愛らしく可憐な乙女のイメージで喜多流本来の「小面」で勤めたい気持ちもありましたが、前回が「小面」でしたので、変えて「増女」にしました。当然、謡や舞の動きなどはややゆったり、可憐よりも落ち着いた品格ある風を心がけて勤めました。

「疑いは人間にあり、天に偽り無きものを」という名セリフ、数ある羽衣伝説と違い、舞を所望するだけで羽衣を返すという清らかで上品な作り、美しい天女の舞姿、天から音楽が降り注ぐような詞章、何度ご覧になってもさわやかで晴れやかな気分でお帰りになれる曲ではないでしょうか。人気曲であることが改めてわかります。

10月に『竹生島』を井伊掃部頭直弼が創案した小書「女体」で勤め、1週間後に直弼公ゆかりの「横浜かもんやま能」で『羽衣』を勤めることが出来ました。直弼公とのご縁を感じながらも、直弼公だけではなく、先人たちや多くの鑑賞者の方々に支えられてきた能なのだ、と改めて思いました。

(2021年10月 記)

写真提供 新宮夕海

『竹生島』を勤めて 「女体」という特別演出投稿日:2021-10-20

『竹生島』を勤めて

「女体」という特別演出

琵琶湖内の北側にある小さな島、竹生島を舞台とした能『竹生島』を秋麗特別公演(第一部)(2021年10月8日、於:喜多能楽堂)で勤めました。

『竹生島』は初番目物(脇能)で、島の寺院に祀られている弁財天や水中にすむ龍神が登場し、衆生済度、国土守護を約束する祝言能です。

脇能とは『翁』の脇に置かれ、神をテーマにした作品で『高砂』『養老』などがポピュラーです。江戸幕府が奨励した江戸式楽の正式な番組は『翁』付脇能(一番目物・神)から始まり、修羅物(二番目物・男)、髷物(三番目物・女)、四番目物(狂)、五番目物(切能・鬼)の五番立てで、各曲の間にはそれぞれ狂言が入り相当な時間がかかります。現在は正式五番立てが行われるのは稀になりました。

今回は、五番立てのうち、最初の一番目物のブロックを正式にお見せしよう、と企画され『翁』、能『竹生島』、狂言『大黒連歌』の番組となりました。

(写真 秋麗特別公演番組)

『翁』は「能にして能にあらず」と言われ、猿楽の能を奉納する前の御神事です。喜多流では千歳が面箱を持ち上げて先頭に登場し露払いの千歳之舞を舞うと、翁太夫が舞台上で翁の面を付けて翁之舞を舞い、面を面箱に戻して退場します。次に三番叟(三)がもみの段と鈴の段を舞い神事は終わりますが、すぐに続いて脇能『竹生島』が始まります。そして最後はおめでたい内容の脇狂言『大黒連歌』、これを一気に通して行います。

(写真 粟谷明生素袍姿 厳島神社にて)

『翁』は太夫以外は皆、囃子方も地謡、後見も侍烏帽子を被り素袍姿となりますが、続く『竹生島』も『大黒連歌』もそのままの姿で勤めますので、この珍しい光景も見どころのひとつで、このような正式な形をご覧いただけたのは意義があった、と思っています。

さて能『竹生島』の話をいたします。

今回は小書(特別演出)「女体(にょたい)」で勤めました。

通常は中入で、前シテツレ(女)が宮に入り弁財天に変身し、前シテの老人は本幕に入り龍神に扮して登場します。

それに対して、喜多流の「女体」(観世流とも共有)では、後場の配役が逆になり、シテの老人が弁財天を、シテツレが龍神を勤めます。

弁財天といえば七福神の神様の一人、琵琶を片手にした紅一点で、女神のイメージですから、老人(男)が逞しい龍神に、女が弁財天に変身するのが自然で、「女体」になり、男が女神になり女が龍神になるというのは、ねじれた印象がぬぐえません。地謡が「社壇の扉を押し開き御殿に入らせ給ひければ」と謡っているのに女が宮(御殿)に入らず幕に消え、「翁も水中に入るかと・・・」と謡われているのに宮に入るのも不自然です。その点、金剛流の「女体」は、前の老人をツレ、女をシテと、前後両方の役柄を変えて理に適うようにしています。

ではなぜ、喜多流は後のシテとツレを入れ替えるだけ、敢えてねじれたままにしたのか、今回その謎解きができたような気がしました。

(写真 宝厳寺弁財天)

竹生島にある宝厳寺(ほうごんじ)の本尊は弁財天です。そのお姿は変わっていて、一見、美しい女性の姿に見えますが、腕は八本、頭の上に小さな鳥居と男の顔が見られ、蛇も載っています。蛇を男性自身とも解釈すると竹生島の弁財天は女のようであり、男のようでもある、両性具有の神、つまり男とか女とか、そういう性を超越した存在なのかもしれません。そう考えると、老人が弁財天になっても何の不思議もなく、金剛流のように理に適う演出にしなくても済むのかもしれません。今回、そんな神々の世界が面白く思えました。

この小書「女体」は井伊掃部頭(かもんのかみ)直弼が創案したものです。直弼公は大変な能の愛好家で、能面や能装束も多く収集していたようで、知識も豊富だったものと思われます。竹生島の弁財天への信仰も厚く、病気平癒のお礼に能面を寄進し、宝物館にはその能面が展示されているほどです。また井伊家の能面や能装束は現在、彦根博物館に所蔵・展示されてもいます。

直弼公は「女体」を作るにあたり、いろいろな工夫をしています。

まずは『翁』付きに限ってですが、シテの出を通常の一声ではなく、真之一声の囃子に変えて能『白髭』の「釣りの営みいつまでか、暇も波間に明け暮れん、棹さし馴るる蜑小舟、渡りかねたる浮世かな」の謡を入れています。これは『翁』付脇能の場合、シテの登場は真之一声、という約束事から考えられた演出です。

今回は、このコロナ禍の時期に、『翁』から狂言まで休憩なしの連続長時間公演では、ご覧になる方のご負担も大きいだろうと思い、可能な限り時間短縮を図りました。

『翁』や狂言での短縮は難しいので、能『竹生島』を短縮しました。アイ語りは、その間、宮の中で装束を替えなければならないので短くすることができません。そこで、真之一声の最初(掛り)を囃し(能『白髭』の謡はなし)、その後通常の一声につなげる形にしました。

また、後シテの弁財天の舞(楽)を本来の五段構成から三段に短くし、直弼公の創案された通り盤渉調(ばんしきちょう)で勤めました。盤渉は水に関連した作品に囃され、音色が高くリズムも乗りよくなるので、今回の演出に似合っていたと思っています。

話は前後しますが、最初に舞台正面に運ばれる宮の作り物についてです。一畳台の上に宮を載せるのが本来ですが、今回は一畳台を省いて宮だけにしました。実は私の足の不具合があり試演してみました。通常の一畳台の上での装束替えはシテが高いところにいるので、後見にとって大変付けにくく苦労します。今回、物着に関してはスムーズに出来ましたが、一畳台がないと、やはり少し華やかさに欠けて見えたかもしれません。気になるところです。

また通常、前ツレと後ツレは同一人物が演じますが、「女体」では別々になります。今回は前ツレの女を佐々木多門氏、後ツレの龍神を友枝雄人氏が勤めてくれました。「女体」のツレは中入りしてから十分に時間があるので、別人が勤めなくとも可能ですが、これも直弼公のお考えなのでしょうか。私は同一人物でも可能だと思っています。

(写真 能面三光尉 増女)

後場の龍神は勇壮に舞い、豪快さがあって見栄えが良いですが、舞は舞働で短く、物足りなさを感じ、弁財天を後シテにする「女体」が考えられたのでしょうか。

「女体」では弁財天にシテらしさ、シテとしての風格を出すために、後半を少し作り変え工夫しています。弁財天の舞が終わると、早笛に乗って龍神が出現し舞働を舞い、通常は早めに弁財天を送り帰し、龍神が脚光を浴びる演出ですが、「女体」では、弁財天が留まって最後まで中心的な役割を演じます。通常、龍神が謡う「もとより衆生済度の誓」を弁財天が謡い、その後の「或いは天女の形を現じ・・・」、「又は下界の龍神となって」の地謡に合わせ、国土を守っているのは私なのだと、大らかに説明し、舞台上で堂々たる、ゆったりとした動きを見せます。最後、龍神が勢いよく幕に入った後も、弁財天がどっしりと私が一番偉いのだと主張するかのような終曲です。

後シテ・弁財天の面は、石塚シゲミ打の「増女」を拝借しました。冠には「月輪(がちりん)」を挿し、瓔珞を垂らすのは常の通りです。

今回は『翁』付の正式な一番目物の試みと、特別演出「女体」のことを中心にレポートしましたが、前場の長閑な春の風情、琵琶湖を船で竹生島まで漕ぎ渡るときの湖上の風景を謡い上げるところなど、なかなかの名文で聞かせどころです。十分に楽しみ味わっていただきたいところです。

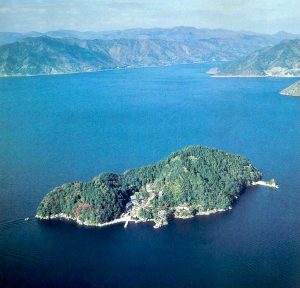

(写真 竹生島全景)

現在、竹生島までは長浜港や彦根港からの航路があり、25分~35分で行けますが、この能では志賀の真野のあたり、琵琶湖の南の方から乗船しているようで、かなり長距離の航路です。老人が漕いで行くには少々難しいのではないかと思っていましたが、当時は帆船もあったようで、それならば渡れると納得しました。

(竹生島を訪ねた、写真探訪「竹生島参詣」をご覧ください。)

今はJR湖西線ができ、琵琶湖の西側を北上する電車がありますが、それに乗って琵琶湖を眺めていると、まさに、能『竹生島』の謡の景色が、志賀の浦、近江の江、花はさながら白雪のよう、山は都の富士のよう、春の日に比良の嶺颪(ねおろし)などが自分の中に見えてくる感じがします。京都や琵琶湖周辺の、その地の位置関係を熟知している人にとっては、身近な心地よい船旅が想像でき、楽しい気分にさせられるのではないでしょうか。

能では、竹生島に着く前に、「月海上に浮かんでは兎も浪を走るか」(月の影が湖上に浮かべば、月の中の兎も浪の上を走るかのようだ)の謡があります。昔は月に兎がいる、と思っていたため、このような詞章が生まれたのでしょう。

「釣り船を漕いで白波が立ち、そこに兎がぴょんぴょん飛び跳ねるのを追うように面を切るんだ!」と、父が教えてくれたことを思い出します。

昔、中学生のころ、「女体」の2文字を見ただけで、なんとも不思議な気分になり、男子校の仲間と「にょたい!」などと口にしてクスクス笑いあったことがありました。あれから50年! 毒舌漫談の綾小路きみまろの「あれから40年!」ではないですが、月日の経つのが早いのに驚かされます。2002年に『竹生島』を勤め、およそ20年後に井伊直弼公が創案した「女体」を勤めることが出来、能楽師人生、ありがたいことだと感じています。

ご報告

この度の能『竹生島』の演能写真は、主催の能楽協会と協会依頼の撮影者との契約にblog、SNS等での公開が含まれていないため、現在のところ、演能レポートへの掲載が許可されずにおります。

私が個人的に依頼した撮影者の写真であれば、掲載も可能だったのですが、今回、依頼していた方が前日体調を崩されて撮影ができませんでした。

今後は協会に契約内容の変更を申し入れたり、当日、不都合が生じた場合は代行者を立てるなどして、一期一会の演能写真を皆様にご覧いただけるように対処して参りたいと思っております。

(2021年10月 記)

『鵜飼』を勤めて投稿日:2021-10-04

『鵜飼』を勤めて

名曲ゆえの多彩な楽しみ

粟谷 明生

殺生禁断の地で密漁をした罪で捕らえられ殺された鵜使いの物語、能『鵜飼』を喜多流自主公演(2021年9月26日)で勤めました。この会も、コロナ感染症のために1年順延になったもので、本来は昨年の9月に予定されていたものです。

『鵜飼』を勤めるのは今回で3回目です。初演は26歳(1981年)のとき、2回目は54歳(2009年)、そして今回が丁度65歳の最後の舞台でした。

初演のときは、今思い出すと恥ずかしながら、ただ教えられるまま、型通りに真似て吉と思っていました。能は不思議なものでそれでも一応成立してしまいます。が、そこが演者にとって落とし穴であることは後日知ることとなりました。

再演のときは、能『鵜飼』のゆかりの地、石和温泉の「遠妙寺(おんみょうじ)(鵜飼山)」にも行き(「写真探訪・『鵜飼』ゆかりの地を訪ねて」をご覧ください)、この曲はどういうものなのか、主人公の気持ちや背景なども考えて臨みました。そして「鵜之段」を演じていて、鵜使いが暗闇の中、松明(篝火)の光に集まる魚を捕えようと懸命に鵜を操るときに、闇を晴らす月が出てくると、あたり全体が明るくなって篝火の効果がなくなる、鵜使いには月は邪魔ものなのだと気づかされました。

鵜使いが月を嫌う気持ちが分かり、その発見が面白く、当時の演能レポートに、能『鵜飼』は「暗闇」と「月」がキーポイントと書きました。暗闇という迷い多き衆生の世界と真如の月という明るく正しい世界、この対比された言葉を追うことで、『鵜飼』が描く謎解きが一つできたような気がしました。このように能は演じてはじめて謎が解けることがあり、それが楽しみとなりました。

今回もやはり再演の時に面白く感じた「暗闇」と「月」、「人間の心の闇と光」、これがテーマであることを再認識させられました。

シテ(鵜使いの霊・老人)が登場して最初に謡う一声「鵜舟に燈す篝火の、後の闇路を如何にせん」には、鵜飼という殺生をしている人間の、その後の闇路、報いをどうしたものかと怖れる気持ちが込められ、最初にテーマを表白していることが分かります。

七夕の牽牛、織女の二つの星は月に誓って夫婦になり、雲上人は月を愛で、月の無い夜を嘆くのに、それに引き替え自分は、月の夜を厭い、闇になる夜を悦んでいる、それでも篝火が消えて闇になると悲しい・・・と、鵜使いの老人の思いが展開します。

この能のシテの最初の一声、さりげなく謡ってしまいますが、ここに大事なエキスが隠れていることを知りました。

『鵜飼』は、清澄の僧(ワキ)が甲斐の国への旅の途中、石和に到着し、鵜使いの老人(シテ)に出会います。老人と僧が問答していると、従僧(ワキツレ)が、あの鵜使いは2、3年前に一夜の宿を貸してくれた者だと気づきます。老人は、その者は殺生禁断の川で鵜飼いをして捕らえられ、罧(ふしづけ:簀巻きにされ沈められる)にされ死んだと語り(「語り」)、自分がその霊であると明かし、弔ってほしいと頼みます。

僧が懇ろに弔うことを約束して、鵜を使う様を見せてほしいと言うので、老人がその様子を見せるのが「湿る焚松(たいまつ)振り立てて」から始まる一番の見どころ「鵜之段」です。

鵜使いにとっては、殺生はいけないことと言われても、長年やって来た生業であり、鵜を使って行う漁は楽しいものでもありました。鵜使いが荒鵜どもを「ばっと放せば」に続く地謡「面白の有様や、底にも見ゆる篝火に驚く魚を追い廻し、かづき上げ掬ひ上げ・・・」は軽快に運んで謡います。シテも右手に松明、左手に鵜をあやつる縄に見立てた中啓を持って、きびきびと舞います。老人といっても、長年の労働作業はお手の物です。きびきびと手際よく動く意識が肝心です。

それでも「鵜之段」の終盤、「不思議やな・・・・」から「月になり行く悲しさよ」と謡は締まり、シテの心も沈んでいきます。そして「闇路に迷ふ此の身の名残惜しさを如何にせん」と消えていきます。

最初の明るく楽しい雰囲気から闇に沈む心、ここにも暗闇と月の対比が鮮やかです。

中入りは、静かにスーッと闇に消えていく風情が大事ですが、今回は通常通り常座で止めず、そのまま橋掛りに入り、三の松で一旦立ち止まり振り返り、娑婆への名残惜しい気持ちを表現する型を試みました。

後場は前場とはうって変わった趣向となります。

太鼓も加わり賑やかに囃す早笛に乗って登場する後シテは、なんと閻魔王。

「悪い事をしたら地獄に堕ちるよ」「嘘ついたら閻魔様に舌を抜かれるよ」「物を盗んだら鬼に叩かれるよ」などと子供の頃に言われたことを思い出します。閻魔王は冥途の番人で、生前の善行悪行を判断して、極楽行きか、地獄に堕ちるかを審判する偉い鬼です。

謡本には後シテ「閻魔王」と書いてありますが、詞章には閻魔という言葉はなく「悪鬼」と書かれています。それでも、鉄札(悪行を記したもの)や金紙(善行を記したもの)を見て判断できるのは閻魔王だけです。能の世界での悪鬼は閻魔王、そしてそれに仕える眷属を含めた者の大きな枠内と考えて勤めました。

殺生を生業とする者を主人公にした能には『鵜飼』のほかに『阿漕』と『烏頭』があり、これを三卑賤と呼んでいます。『阿漕』と『烏頭』は後シテも前シテと同一人物で、地獄で苦しむ様を見せ救いがない描き方ですが、『鵜飼』は後場では閻魔王がシテとなって、鵜使いが生前、僧に一夜の宿を貸したという功徳により、地獄に堕ちるところを改め、極楽に送り変える、と豪快に紹介する、前の二曲とは全く違った構成です。

よく「前と後、全くの別人格をよく演じられますね」と、言われますが、能楽師は基礎的な型を稽古し、それを積み上げていくので、それらを一つにまとめてもあまり違和感は無く演じることが出来ます。