三流立合い『松風』の

一番手を勤める

粟谷 明生

国立能楽堂主催・定例公演『松風』は「演出の様々な形」をテーマに、10月から三ヶ月に渡り、三流の「立合い」の催しとなりました。10月喜多流(粟谷明生)、11月観世流(観世銕之丞)、12月に宝生流(武田孝史)で、三流それぞれ小書の特別演出となります。喜多流は「身留(みどめ)」、観世流は「戯之舞」、宝生流は「灘返・見留」です。

立合いの一番手として、私は10月16日(金)に「身留」にて勤めさせていただきました。

喜多流の小書は他に「戯之舞」と「見留(みとめ)」があります。「戯之舞」は先代喜多実先生が先代観世元正宗家より頂戴したものですが、残念なことに、あまり演じられることなく今日に至っています。今回の「身留」もあまりやり甲斐のある演出とはいえず、ほとんど演じられることはありませんでした。再演となると、どうしても派手な「見留」を選んでしまい、私も、10年前の粟谷能の会では「見留」で勤め、父の『松風』もほとんどが「見留」でした。

「身留」は破之舞の最後に、舞台大小前にて、松に向かい一足つめる(松に近づく)型で、能役者の松への思いを身体で表現する小書です。「見留」の場合は橋掛りの一の松にて、遠くに見える松を、左手に中啓を持ち替え眺める型となり、粋な格好に皆、憧れを持っています。それに比べ、「身留」はなにもせず身体の扱いだけで表現するので難しく、正直あまりやりたくない損な小書だと思っています。しかし喜多流にしかない、というのが企画者には面白いのでしょう、「身留で」で依頼されてしまいました。

今回は、大小前で松に向かっても正面席からは作物の松が重なって見えて効果が薄いと考え、松への思いがよく見えるようにと常座にて行いました。通常、小書「見留」になると「関路の鳥も声々に」で、ツレと共に謡の中で幕に入ってしまい、ワキが一人残り「松風ばかりや残るらん」と留拍子を踏んで終曲となりますが、「身留」でもこの形で入ることにしました。

それは、上掛りが「今朝見れば、松風ばかりや残るらん、松風ばかりや残るらん」と返しの謡があるのに対して、喜多流は「松風ばかりや残るらん」と一回で謡い切り、しかも高音で謡い留めるからです。二度謡う演出と一度しか謡わない喜多流の演出では自ら違い、その特徴を最大限に活かすのも立合いならばこそと、敢えて「身留」でも走り込むように姿を消すやり方を選びました。二人の海女乙女が潔く、スーッと消え去ることで、僧の夢のできごととの印象を強くさせ、効果的でなないでしょうか。

伝書は大事ですが、それは過去演じたものの記録です。伝書にはこの時はこのようにした、あの時は別のやり方のあり、と書いてあります。ヒントにはなりますが、書いてある通りでなければ間違いである、とは言えないと思っています。その場に一番似合うやり方、観客にもっともよい状態を提供するのが、本当に能役者のあり方だと信じています。

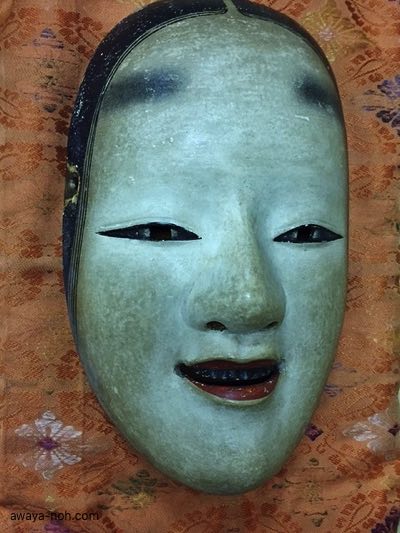

面に関しては、今回は立合いなので、最初は自分好みの「宝増」を使うつもりでしたが、喜多流らしく「小面」がよいのでは、とのご意見なども聞こえて来て、いろいろ悩み、最終的には山中家より小面系の「小姫」を拝借いたしました。伝書にはシテもツレも「小面」と記載されていますが、私はシテの松風と妹の村雨が同じような顔、表情では、その性格の違いがはっきりしないと思いました。敢えて違う面によって、恋慕の心が強い姉と、少し冷静でいられる村雨、そのように見えるようにと、意識して選びました。

立合いは三流の特別演出(小書)の違いから、演出の仕方がいろいろあることを見ていただくことも重要ですが、それぞれの演者が『松風』という作品をどのように描き出すのかを観ていただくことにあると思います。これは流儀や小書きの違いだけでなく、粟谷明生の『松風』、観世銕之丞の『松風』、武田孝史の『松風』、三人三様の『松風』を観てほしいと企画されたのです。小書きや表の選択についてはすでに書きましたので、ほかにどのようなことを念頭において勤めたかを述べてみたいと思います。

第一場面はワキ(旅僧)の登場から「汐路かなや」で留拍子を踏むところまでです。旅僧が須磨の浦の由緒ありげな一本の松を見つけ、所のものに尋ねると、在原行平の愛した海女乙女の松風(シテ)、村雨(ツレ)の旧跡であると教えられます。旅僧が松を弔うと、幽霊の松風と村雨が静かに現れ、身の境遇を嘆きながら汐汲みを見せます。シテとツレの登場は「真之一声」という荘厳な出囃子によります。「真之一声」は脇能での登場に使われるもので、神の登場を思わせる荘重な趣向、脇能以外では、喜多流ではこの『松風』にしかありません。その荘厳な響きにあわせて、二人の幽霊が旅僧の夢の中に現れ、連吟となります。ここは「真之一声」の重々しさにあわせ、つらい汐汲み労働をさせられているという暗く苦しむ姉妹を演出します。この第一場面の最後、「汐路かなや」で一旦終わるような構成で、大鼓と小鼓の囃子方も一旦床几から降ります。ここまでが田楽の名手・喜阿弥作の『汐汲』で、次からが第二場面となり、観阿弥の『松風村雨』へ、さらに世阿弥が改修して現在の『松風』へと練り上げられています。

第二場面は、海女に一夜の宿を借りた旅僧が磯辺の松を弔った話をすると、海女は行平との恋物語を始めます。ここは、囃子方が床机からおり、シーンと静まり返った音のない世界で、静かにワキとの問答、シテ・ツレのクドキと続き、身の上の心境や変化を謡だけで表現します。少ない動きの中に細やかな心の揺れを表現するところで、ただ座っていればいいのとは違います。クセの「あわれ古を・・・」からは行平の形見の烏帽子と長絹を手にして追憶の涙に沈みます。形見を眺めては泣き、悲しさのあまり放り投げてはまた抱きしめ、また眺め泣き崩れる、ここも少ない動きで最大限の表現をしなければならず、難儀なところです。謡も強弱、明暗、緩急、詰め開き、張りと、あらゆる表現方法を駆使してその情景、心情を描き出していきます。

第三場面は物着(舞台上で装束を替える)から終曲まで。行平の形見を身に着けた松風は物狂いとなり、松を雪平を思い寄り添うほどですが、村雨に制止され諭され、次第に冷静になります。「立別れ」と行平の歌から中之舞、その後に破之舞が入ります。破之舞は短いながら松風の心を表現する強い舞です。この第三場面は変化があり、楽しくご覧いただけるところではないでしょうか。やがて海女乙女は妄執の苦しみを述べ、旅僧に回向を乞い消えていきます。すると夜が明け、旅僧は目を覚まし、すべて一夜の夢であったと終わります。

父・菊生は「演者は艶(イロ)が命」と口癖のように言います。『松風』の艶とは、宮中の高貴な方の艶とは違うものでしょう。海女乙女の素朴で純粋な、それでいて情熱的に思う女性の艶をいかに出せるかも課題でした。果たして「艶」のある女性になれたでしょうか。

今回、三流立合いの場に立たされると、いろいろなことが見えてきました。もちろん観世銕之丞氏や武田孝史氏がライバルとして見えてきます。負けてたまるか、という気持ちは腹の底にはあります。ただ、それにはどうしたらよいか、に目をむけることができたことが、今回の大きな収穫だったと思います。

面の選択、小書の見直し、観客へ届く謡い方はできたか。そして「長かったけれど良かったわ」ではなく、「あっという間に終わったわ」と思っていただければ勝算があると踏んでいました。今回、演能時間は1時間50分ぐらいでした。時間のかかる大曲をだれない進行で、観客の心を惹きつける、60歳になったからできることだと思いますが、それが私の『松風』への美意識なのです。あっという間に終わったわ、もう少しやってほしかったわ、と能楽堂を出られる方々から声が漏れた時、私は私自身に勝てたことになるのですが、さてどうだったのでしょう。

思えば、観世銕之丞氏と武田孝史氏とはほぼ同じ年齢。若い頃から親しくさせていただき、一緒に舞台に立ち切磋琢磨したこともある間柄です。お互いに60歳前後して、このような立合いができることは光栄であり、感無量のなにものでもないこと、ここに書き留めておきたいと思います。(2015年10月 記)

『松風』については次の演能レポートもご覧ください。 「シテツレの役割」(2002年10月) 「恋慕と狂乱」(2005年10月)

写真提供

国立能楽堂 (撮影:青木信二)

前島写真店 (撮影:成田幸雄)

コメントは停止中です。