三流立合い『松風』の

一番手を勤める

粟谷 明生

(1)

国立能楽堂主催・定例公演『松風』は「演出の様々な形」をテーマに、10月から三ヶ月に渡り、三流の「立合い」の催しとなりました。10月喜多流(粟谷明生)、11月観世流(観世銕之丞)、12月に宝生流(武田孝史)で、三流それぞれ小書の特別演出となります。喜多流は「身留(みどめ)」、観世流は「戯之舞」、宝生流は「灘返・見留」です。

立合いの一番手として、私は10月16日(金)に「身留」にて勤めさせていただきました。

喜多流の小書は他に「戯之舞」と「見留(みとめ)」があります。「戯之舞」は先代喜多実先生が先代観世元正宗家より頂戴したものですが、残念なことに、あまり演じられることなく今日に至っています。今回の「身留」もあまりやり甲斐のある演出とはいえず、近年では、香川靖嗣氏がお勤めになられていますが、先人はどうも避けてこられたようです。再演となると、どうしても派手な「見留」を選んでしまい、私も、10年前の粟谷能の会では「見留」で再演し、父もほとんどが「見留」でした。

(2)

「見留」は破之舞の最後が橋掛りの一の松あたりにて止まり、左手に中啓を持ち替え、舞台正面先に出された作物の松を遠くから眺める型となり、格好もよく粋な徳な型となっています。それに比べ、「身留」は破之舞の最後を、舞台大小前にて松に向かい一足つめる(松に近づく)だけです。

松風の、行平に見える松への思いを、能役者の一足つめる運び(余精=ヨセイ)で表現する「身留」は地味で表現がむずかしい損な小書です。立合いには不利ですが、喜多流にしかない事から企画される側には興味をそそり面白いのでしょう、「喜多流は身留で」と依頼されてしまいました。

(3)

そこで今回は、少し工夫をこらしてみることにしました。

大小前で松に向かい一足つめる運びをしても、正面席からは作物の松が重なっ

て見え効果が薄いと考え、松への思いがよりよく見えるようにと常座に替えて行いました。

また、小書「見留」は「関路の鳥も声々に」で、ツレと共に謡の中で幕に入りワキ留めとなり、「身留」は常座でシテが留拍子を踏み終曲となりますが、今回は敢えて謡の中で入幕することとしました。

それは、喜多流の謡の詞章を生かしたい、と考えての事です。

観世流や宝生流の上掛りは「今朝見れば、松風ばかりや残るらん、松風ばかりや残るらん」と返しの謡があります。喜多流は「松風ばかりや残るらん」と一回で謡い切り、しかも高音で謡い留めます。返しの有り無しは演出上重要な要素だと思います。一度しか謡わない喜多流ならば、喜多流らしさを最大限いかしてこそ立合いの場に相応しいのではと、敢えて「身留」でも「見留」のように走り込むように姿を消すやり方を選びました。二人の海女乙女が、スーッと消え去ることで、それは僧の一夜の夢でした、と強く観客に印象をづけたかったのです。

伝書はもちろん大事で貴重です。蔑ろにする気は毛頭ありませんが、過去演じた記録です。我が家の伝書は喜多健忘斎の教えを寿山が書き残したものですが、まず大筋が書かれていて、あとに箇条書きに心得が記載され、型の吉、徳、損、悪し、と面白く書かれています。これを参考資料として深く読み取り守ることと同時に、新しい演出を試みときには破ることもまた伝統の継承に欠かせないことと信じています。

その場に一番似合う演出を演者が考え演じることが大事です。演じる側のご都合ばかりではなく、観ていただく方々にもっともよい形で提供する努力を惜しまないことこそが、能役者の本来のあり方だと信じています。伝書に記載なくても効果を生むならばやってみようと考えるのが普通で、今に生きる能役者の使命ではないでしょうか。

(4)

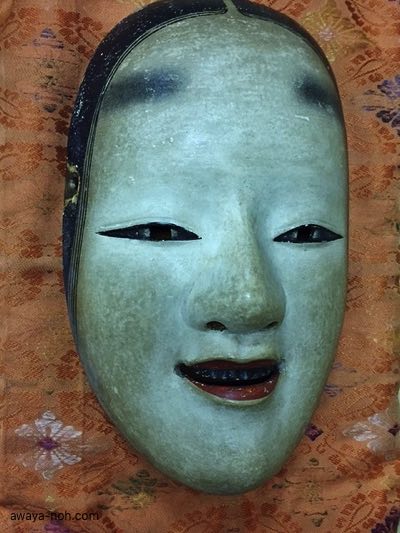

面の話をさせていただきます。

今回は立合い形式なので、最初は自分好みの「宝増」を使うつもりでしたが、喜多流らしく「小面」がよいのでは、とのご意見なども聞こえて来て、いろいろ悩みました。伝書にはシテもツレも「小面」と記載されていますが、私はシテの松風と妹の村雨が同じ面では、それぞれの人物像が浮かび上がらない、異なる顔、表情があってこそ性格の違いがはっきり出る、と思っていましたので、敢えて違う面を選びました。恋慕の心が強い姉は山中家より小面系の「小姫」を拝借し、少し冷静でいられる村雨には粟谷家蔵の銘の無い「小面」としました。

(5)(6)

『松風』はツレとの連吟が大半を占めます。シテが一人で作り上げられるものではなく、よいツレ役者がいてくれてこそ、よい『松風』が出来上がると確信しています。それほど『松風』のツレは大事な役目を負っています。村雨という立場を理解し、しかもツレを勤める能役者の独自性をも尊重しながら、シテの演技を助ける。なんともむすかしい大役です。今回、日頃あまり細かなことは言わない私ですが、立合いという環境が刺激となったのでしょうか、ツレ役の大島輝久氏にはいろいろと注文をつけて、私なりの松風への美意識などを説いてしまいました。結果、それに充分応えてくれたことに今とても感謝しています。

三流立合いの場に立たされると、いろいろなことを考えます。

日頃親しくさせていただいている観世銕之丞氏や武田孝史氏ですが、やはりライバルとして意識しはじめますし、負けないぞ、という気持ちは腹の底に湧いてきます。

ただ、それにはどうしたらよいか、に目を向けることが出来たことが自分にとっての大きな収穫となりました。

(7)

小書の見直し、面の選択、ツレへの意識、そして観客へ届く謡を心がけました。

演能時間が長い大曲『松風』です。ですが「長かった」ではなく、「あっと言う間に終わった」と思っていただくために、だれない展開と進行に気を配り、三場面すべてで観客のこころを引きつけて離さない、そう願って勤めました。そうすれば私の『松風』は成立すると思うのです。

今、60歳になり、もう少し早くオファーがあれば、と思うこともあります。

が、しかし60歳になったからこそ出来ることもわかるようになりました。

演能後に、ご覧になった方々から、あっという間だった、艶っぽかった、と私の耳に入れば、競演などと気にせず、私は嬉しく喜べるのです。

(8)

思えば、観世銕之丞氏(59歳)と武田孝史氏(61歳)とはほぼ同じ年齢。

若い頃から親しくさせていただき、一緒に流儀を越えて稽古したほどの仲なのです。「いつか三人で競演したいね」という夢を、本当に60歳前後して、このような立合いの場で実現させていただき、国立能楽堂の企画された方々へは感謝の気持ちで一杯です。今、これを光栄、感無量などと気楽に浸っていられるのは一番手で勤め終えた私だけでしょう。これからお勤めになる観世銕之丞氏と武田孝史氏がどのような『松風』をなさるか、とても楽しみにしています。

(平成27年10月 記)

写真提供

国立能楽堂 (撮影:青木信二) 1,3,7

前島写真店 (撮影:成田幸雄) 2,4,8

(撮影:粟谷明生) 5,6

コメントは停止中です。