『朝長』を勤めて

前シテの語りに挑む

粟谷 明生

昨年(2019年)の12月ごろ中国で発生した新型コロナウイルスが、今年に入って日本にも上陸し、2月の後半には感染拡大を防ぐための正念場として、各種イベントの中止などが要請されました。ちょうどその折も折、3月1日は国立能楽堂にて粟谷能の会でした。

国立能楽堂主催のイベントはすべて中止か延期となりましたが、粟谷能の会は最善の注意を払って実施する決断に至りました。

皆様には、具合の悪い方はご入場をお控えいただき、マスクの着用、手洗い、うがいの励行などを呼びかけ、注意を払ってお出かけくださるようお願いいたしました。当日は、欠席の方もございましたが、ご来場いただきました皆様のお陰で無事開催でき、今のところ、とりたてて問題は起こっておらず、ほっと胸をなでおろしているところです。

非常事態にも関わらず、ご来場いただいた皆様、よい舞台をつくってくださった囃子方の皆様、ワキの森常好氏、アイの野村萬斎氏、地謡、後見の方々には感謝申し上げます。

では私がシテを勤めた『朝長(ともなが)』について記していきます。

朝長は源氏の武将・源義朝(よしとも)の次男です。義朝親子は平治の乱で平清盛と戦い、敗北して都落ちします。

能『朝長』では、長男の悪源太義平は平家方に生け捕られて斬首され、三男の頼朝は弥平兵衛に捕られて都に送られ、父義朝は野間の内海に落ち行き、頼みにしていた長田に裏切られ討たれたと、史実通りに描いています。ところが朝長に関しては、膝に矢傷を負い、美濃の青墓の宿に着くと、史実では、父義朝によって不甲斐ない息子として斬られてしまいますが、能では、「味方の足手まといになりたくない、雑兵などに討たれて犬死するくらいならば・・・」と、潔く自害する演出になっています。

作者はなぜ、史実を曲げて戯曲を作ったのでしょう。私の推察では16歳という、まだ若い我が子を実の父が斬るという無惨な史実を、自害する演出に変える事によって、より朝長の健気さ、将来ある若者の痛ましさがクローズアップされる、と考えたからではないかと思います。

『朝長』の舞台進行は、朝長が自害して10年の月日を経て、元乳母子(めのとご:養育係の子)として朝長に仕えていた嵯峨清涼寺の僧(ワキ)が、都大崩れで重傷(おもで)を負って自害した朝長を弔おうと、青墓の宿に向かうところから始まります。

そこに青墓の長者(前シテ)が現れます。謡本には名は記載されていませんが、大炊延寿(おおいのえんじゅ)と考えられます。青墓の宿の女主人でそれなりの経済力もあり、源氏の応援者で、義朝とは深い関係にあったように思われます。都落ちした義朝親子が敗走の途次、長者を頼みにして訪ね、一夜を明かしますが、その夜、朝長の自害という事件が起こります。長者は朝長の最期に居合わせ、惨事を我が子のことのように嘆き、その後も弔い続けています。

前場は、朝長にゆかりのあるシテとワキの二人が出会い、朝長の死を嘆き、語り合う様子を丁寧に描いていきます。

ここに喜多流と他流との演出に少し違いがあります。まずは登場の場面で、上掛りはシテが侍女や伴の者(男ツレ)を連れて登場しますが、喜多流はシテ一人で出ます。まだ物騒な戦乱の世でしたから、長者は伴の者を連れて出なければならない事情があったのでしょうが、喜多流は一人、伴を連れていません。これは青墓の長者に焦点を当てたいと考えた喜多大夫の意図のように思えます。今回、最初はどこの誰ともわからない僧へ警戒心を持ちながらも、僧が朝長の乳母子であると分かると、次第に心を許して、問われるままに、朝長の最期の様子を語る、そのようなシテの心の動きがご覧になる皆様に伝われば、と勤めました。

もう一つの違いは、ワキの僧の役名が流儀により異なることです。福王流は「御傳(おんめのと)」と、名乗りますが、下掛宝生流は「御乳母子(おんめのとご)」です。「子」が付くと付かないでは大きな違いがあります。乳母子は養育係の子なので、朝長と年齢もそう変わらず、昔一緒に暮らし遊んだ間柄になりますが、御傳では、朝長から見たらおじさんのような存在で、やや遠い感じになります。今回は下掛宝生流の森常好氏でしたので、喜多流の謡本と同じで、私としては演じやすく感じました。

さて、前場の地謡の位(スピード)をどうするか・・・。

実は『朝長』の謡の位は確固たるものがあるわけではありません。喜多実先生(十五世喜多流宗家)時代の謡と、父菊生が謡っていた位取りは違いました。結論から申しますと、シテの語りの位に地謡や囃子が合わせれば良いのです。

私はあまり重苦しいべたつく感じではなく、むしろ強い気持ちを前面にぐんぐん押すように謡いたいと思いました。初同(地謡が初めて謡うところ)の「死の縁の所もあひに青墓の・・・」(「死」という縁で出会った青墓の地・・・)の謡は、悲しさをじっくりじんわり謡うのではなく、やや強く張り上げる勢いある地謡を望み、地頭の長島茂氏や副地頭の金子敬一郎氏、小鼓の鵜澤洋太郎氏や大鼓の亀井広忠氏に私の気持、意図をお伝えしました。そして私の思う位で謡い囃してくださった事にとても感謝しています。

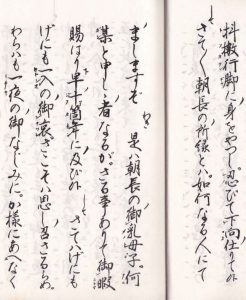

初同が終わると、ワキに「朝長の最期の仕儀を語って」と所望され、シテの語りが始まります。この語りはその場に居合わせた者のみが知る迫真の語りで、能『朝長』でもっとも大切な見せ場であり、聞かせどころです。

「八日の夜に入りて、あらけなく門(かど)を敲く音す」と、義朝親子ら武具(もののぐ)した武人が「あらけなく」やって来て、一夜の宿を頼む緊迫した場面から始まり、やがて、膝の口を射られて重傷を負った朝長の自害の話に移っていきます。

「夜更け、人静まって、朝長の御声にて、南無阿弥陀仏」との声。

「こはいかにとて鎌田殿参り『朝長の御腹召されて候や』と申されければ、

義朝驚きご覧ずるに、はや、

御肌衣(おんぱだぎぬ)も紅(くれない)に染みて、目も当てられぬ有様なり」と。

そして、鎌田殿が朝長を抱きかかえ、義朝が「何とて自害するぞ」と問うと、朝長は苦しい息で、膝の口を射させられ、もう一足も歩くことができない、敵にあって犬死するよりは自害したほうがよい、雑兵の手にかかることはあまりに口惜しい、「ここにてお暇賜はらんと」と、シテが語り終えるや、地謡が「これを最期のお言葉にてこと切れさせ給へば・・・」と、続いて謡います。

シテの語りは、最初は青墓の長者の語りですが、あるときは朝長となり、あるときは義朝となるような、その場の様子がリアルに想像できるように謡わなければなりません。父菊生が「御肌衣も紅に染みて・・・の謡は、床がみるみるうちに真っ赤になっていくのが想像できるように謡わなきゃダメだ」と話してくれたことを思い出します。

実はこの大切な語り、かなりの悪条件のもとで謡わなければならず、シテは大変苦しいのです。次第で登場して名乗り、サシコエ、下げ歌、上げ歌と謡って、正面先に出たあとは、ずっと座ったままです。ワキとの問答によってお互いの素性や朝長との縁がわかり、初同、語り、そのあとの地謡まで、ずっと窮屈な唐織の着流し姿で座り続けなければならないので足が痛くてたまりません。

難しい語りをこの肉体的苦痛に堪えながら演じるのですが、不思議なもので、語りを謡っているときはさほど痛みを感じません。語り終えると、安心するのか、急に足の痛みが襲ってきます。

今回は足の痛みを少しでも和らげたいと思い、大きめの、生地が柔らかな唐織を観世銕之丞氏から拝借しました。いつも大事な物を貸してくださる銕之丞氏には本当にお世話になり感謝しております。

シテが語り終え、「これを最期のお言葉にて」と、「悲しきかなや」の段、「かくて夕陽(せきよう)影映る」の段、これらをどのように謡い分けるか。今喜多流では確固たる決まりはありません。

昔、父菊生にどのように謡い分けるのかを尋ねたことがありますが、答えは「その場の雰囲気だよ」の一言でした。何かはぐらかされたように思っていましたが、今それが正論と判りました。

能は常にシテの謡を受けて地謡が謡う、シテが強く謡えば強く、シテがじんわり謡えば柔らかくなのです。シテの謡に合わせる事は、判っていたつもりでしたが、今回の『朝長』がそれを更に教えてくれたように思います。

細かいことですが、 「これを最期のお言葉にて」の謡、父菊生は「こーれーを・・・」と1音1音ずつ音を上げて謡っていました。音を少しずつ上げる事で謡がホットになるのです。逆に平坦な音の並びではクールで熱が伝わりません。父が「僕の謡を浪花節みたいだ、と言うが、浪花節で結構じゃないか・・・」と言っていたことも思い出しました。私も数多く『朝長』の地謡を経験してきましたが、今は菊生風が一番だと思っているのです。そして、この事を地謡陣に伝えると「はい、菊生先生のパターンですね」と、すぐに了解してくれたのは菊生の謡が今に伝承されている、と息子ながら嬉しかったです。

そして、もっとも難しい「悲しきかなや」の段です。人間もみな、死すれば骨となって苔底に埋もれていき、会いたくとも会えず、声を聞きたくても聞くことができない、ただ仏も衆生もそれを憐れむ心が大切なのだ、そうすれば亡魂も哀れと思うだろう・・・と、これを聞くとき私は、青墓の長者も僧も悲しかっただろう、そして16歳という若さで自害しなければならなかった朝長も無惨で悲しかっただろう、仏もそれを救うことができない、強烈な絶望感がありながら、弔うものと弔われるものが強く支え合っている、これが自然の摂理なのだと、諦めとは違う強いものを感じます。だからこそ先に述べたように、やや強い謡が必要なのです。

次の「かくて夕陽影映る・・・」では、それまでの緊張感からやや解き放たれて、ふと空を見上げると陽が落ち夕暮れです。シテは僧を伴い青墓の宿に帰り、僧を大切にお世話するようにと申しつけ中入りとなります。「かくて夕陽」からは情景描写となり、柔らかな雰囲気となります。前の「悲しきかなや」をやや堅く強く謡うことで「かくて夕陽」の穏やかさに効いてきます。

能『朝長』の前場は動きがないので退屈してしまうかもしれませんが、このような凝縮されたよい詞章に耳を傾け、情景を想像する訳ですから、演じる者にもご覧になる方にも大曲、という事になるのでしょう。

後場は、ワキが観音懺法を読み弔っているところへ、「あら たっとの懺法やな」と後シテの朝長の霊が現れます。そして、源氏の、とりわけ父や兄、弟の悲運を語り、長者や僧の弔いに感謝し、自害になるまでの様子を再現します。しかし、後場は前場の語りほど重苦しくなく、どちらかというとさらりと描かれています。演者としては、常の型付通り演じればよく、それほど難しいというものではありません。

また、「前シテと後シテがまったく別人格を演じ分けるのは難しいでしょう?」と聞かれますが、

「さほど苦にはなりません」とお答えしています。

後シテの面は伝書には「中将」と書かれています。16歳の朝長に大人顔の「中将」は不似合いですが、『朝長』という曲を大事に扱う、位の高さからの配慮だと思われます。朝長は16歳ですから、そのものズバリの面「十六」を使用するのが理に適うのですが、どうも「十六」ではかわいらしく、能『朝長』には軽すぎるように思い、我が家にある「今若」にしました。「今若」は凛々しい顔で、朝長にはやや強すぎるかもしれませんが、潔く自害する強さも持ち合わせているので適当だと決めました。

最後に、『朝長』の作者について考えてみます。喜多流の謡本では作者は世阿弥となっていますが、昨今の研究では、命の尊さをテーマに、世阿弥とは異なる作風で悲劇を得意とする、世阿弥の長男・観世十郎元雅の作ではないかという説が有力になっています。

前シテと後シテが同人物でないことや、また史実を曲げての演出は世阿弥らしくありません。朝長が父に斬られたのではなく自害した演出も観音懺法で弔う演出も工夫のひとつだと思います。

観音懺法は実は平安末期にはまだ存在していませんでした。元雅の時代に流行っていた観音懺法を取り入れることで、観客に親近感を持たせる効果を狙ったものと推測できます。

私も演じていて『朝長』の作者は世阿弥ではないと感じ、元雅作に賛同します。それに、元雅は前シテと後シテを別人格で描く先駆者ではなかったかと思います。それ以前の作品で、このような配役は見当たりません。元雅は世阿弥が確立した複式夢幻能の定型を打ち破り、能の新しい可能性を切り拓いたのではないでしょうか。以前、前シテの青墓の長者を弔いの場に残し、後シテの朝長の霊を別の役者が勤める演出もありましたが、どうも説明的で、現行の演出の方が能として完成度が高いと思います。

今回、能『朝長』を勤めて、『頼政』、『実盛』の三修羅といわれる大曲を勤められて感慨深いものがあります。修羅能はあと一曲『兼平』を残していますが、そのうち勤めて修羅能全曲制覇をしたいと思っています。ここまで舞台を踏むことが出来たのは、ひとえに健康に恵まれ、お客様に恵まれ、一緒に作品を創り上げる能の仲間に恵まれたから、と感謝の念で一杯です。命の限り、能というものに挑戦していきたい、と『朝長』を勤め終えて思っています。

(令和2年3月 記)