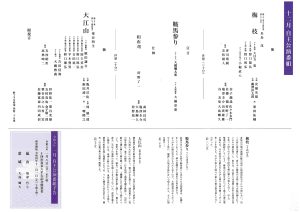

第107回 粟谷能の会投稿日:2024-11-04

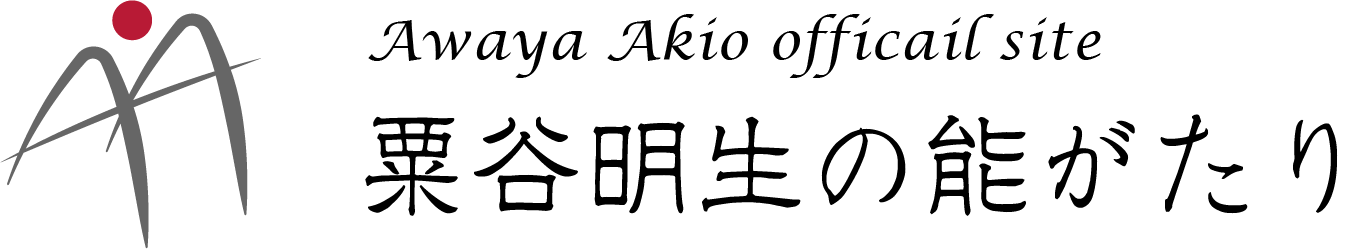

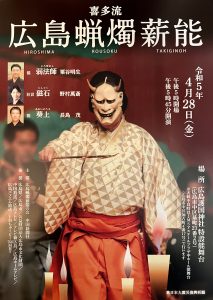

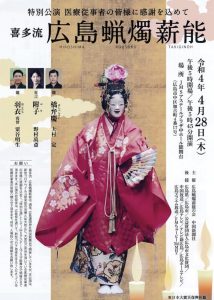

広島蝋燭薪能投稿日:2024-11-01

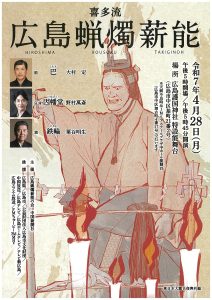

高知県能楽鑑賞会能投稿日:2024-11-01

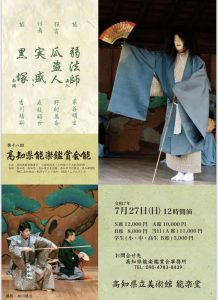

初秋ひたち能と狂言投稿日:2024-06-15

広島蝋燭薪能投稿日:2024-02-13

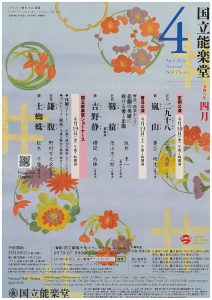

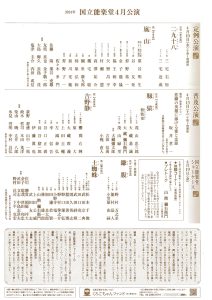

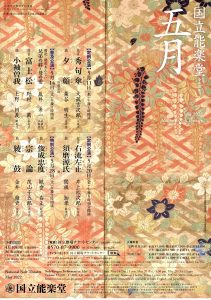

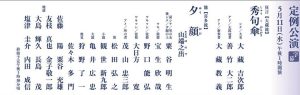

国立能楽堂定例公演4月投稿日:2024-02-13

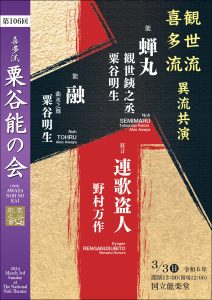

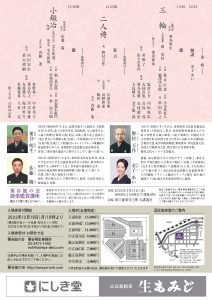

第106回 粟谷能の会投稿日:2023-11-05

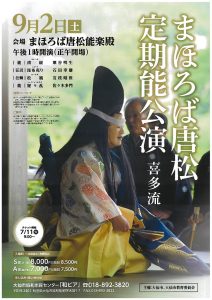

まほろば唐松 定期能公演投稿日:2023-08-11

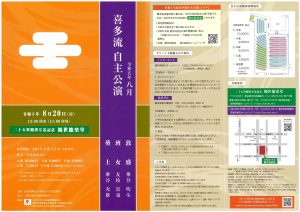

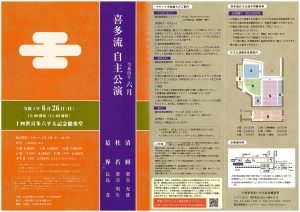

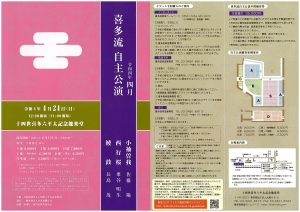

喜多流8月自主公演投稿日:2023-06-21

※広島蝋燭薪能(会場変更)投稿日:2023-03-24

高知県能楽鑑賞会能投稿日:2023-01-24

『大江山』を勤めて投稿日:2022-12-26

『大江山』を勤めて

騙されるのは鬼 騙すのは人間

鬼退治を題材にした能『大江山』を喜多流自主公演(令和4年12月18日)で勤めました。『大江山』の初演は平成11年6月、同じ喜多流自主公演で、今回は実に23年ぶりの再演です。お相手のワキ(源頼光)は初演のときと同じ殿田謙吉氏で、お互い23年の齢を重ねての共演となりました。

まずは、物語のあらすじを簡単に記します。

「大江山の鬼を退治せよ」との勅命を受けた源頼光一行が山伏姿に変装して大江山に向かいます。大江山に着くと、血染めの衣を洗う女(アイ)の案内で、鬼の頭領・酒呑童子(前シテ)に近づき、一夜の宿を乞います。童子は出家の人には手を出さないと決めているとして、一行を素直に迎え入れ、酒宴を開き歓待し、やがて泥酔して寝室で眠りにつきます。

(中入)

夜更けを待って、武者姿となった頼光一行が寝室に討ち入ると、童子は身の丈が2丈(6メートル)の鬼(後シテ)になっていて、自分を騙したことを怒り、凄まじい勢いで襲いかかります。しかし、ついに鬼は首を討たれ、頼光一行は喜び勇んで都に帰ります。

酒呑童子は『大江山絵詞』や『御伽草子』、『酒呑童子絵巻』などに、財宝を盗んだり、京の女をかどわかしたり、悪事を働く鬼として描かれています。ゆえに「大江山の鬼を退治せよ」との勅命が下り、鬼退治の武勇伝が出来るのも自然です。

しかし、能『大江山』の前場の酒呑童子にはその悪い鬼のイメージがありません。お酒が好きで呑むと赤ら顔となり、童心を失わず、無邪気で、敵意も害意も示さず、素直に心開いて身の上話をし、自ら歌い舞って酒宴を盛り上げます。このあたりが、この能の見どころにもなっています。私も酒好きなので、酒呑童子の気持ちになって楽しく勤める事が出来ました。

さて、童子の身の上話に耳を傾けてみると、どうやら、彼らはもともと比叡山を栖にしていた先住民族のようです。そこに大師坊(天台宗の開祖・最澄)という似非者がやってきて、根本中堂(延暦寺)を建て、麓には七社の霊神を祀り、仏たちも組みして「出て行け、出て行け」と責め立てるので、ついに追い出されてしまい、それからは飛行して転々としたが、都が懐かしくなって都にほど近い大江山に隠れ住み着いた、と語ります。

この経緯を素直に読めば、悪は大師坊となりそうですが、追い出された大江山の童子たちが、悪事を働くと悪者にされ、退治される運命になります。しかも、退治する側の頼光一行は武者であることを偽り、山伏姿になって近づき、うまい酒と偽って、鬼が飲めば五体の自由を失う酒を飲ませてしまいます。また、隠れ家は人に知らせないから安心しろ、と約束しながら、それも守らず鬼退治です。

このように、騙されるのは鬼 騙すのは人間、です。

無邪気に山伏達を信じ歓待した鬼は怒りに震え「情け無しとよ、客僧達。偽りあらじと云いつるに。鬼神に横道無きものを」の名セリフを吐いて襲い掛かります。

しかし、最後に勝つのは騙す側で、騙される側は退治されてしまいます。なんという理不尽。ときの権力者が領土拡大をしようとするとき、そこに住み着いていた先住民族や抵抗勢力は邪魔者です。そのとき、邪魔者を悪者・鬼に仕立てあげ、排除すべき存在として正当化し、追い出すというのは権力側の上手いやり方、現在にも通じるかもしれません。

能の作者はパトロンでもある体制側に逆らうことはできませんから、『大江山』では後場で胸のすくような鬼退治を見せて、体制側に軍配を上げます。それでも、前場で、退治されるべき鬼をただ悪者にするのではなく、愛すべき存在として描くことで、権力に対し秘やかな抵抗を試みている、と私は思います。

とはいえ、能『大江山』は物語がシンプルで、動きもあり素直に楽しめる能です。

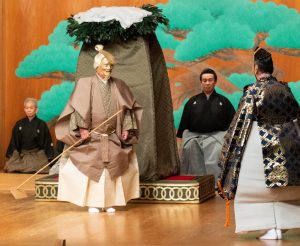

ワキと従者(ワキツレ)の六人が舞台狭しと向き合って連吟するスタートは、勇壮な鬼退治の物語の始まりを予感させます。大師坊が追い出しを謀ったときに、童子が抵抗して「一夜に三十余丈の楠となって奇瑞を見せよう」とした話や、比叡山を出てから霞に紛れ、雲に乗り、筑紫や彦山、大山、白山、立山、富士と飛行した話など、空想的、童話的な要素もあり面白いところです。アイの洗濯女と剛力のやり取りも、おとぎ話そのままで面白く楽しめます。もちろん、後場の鬼と頼光らとの戦いぶりは見ていて心躍るところです。

ご覧になる方には、この鬼退治の能をただただ楽しんでいただければ良いのですが、ここに書いたような裏話を少し心にとどめて見ていただけたら、と、これは演者としての思いです。

今回前場の装束は、初演のときと全く同じでは面白くないので、半切を変えてみました。

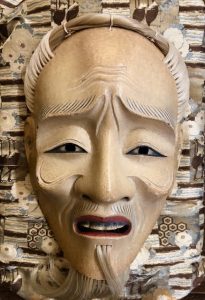

面は粟谷家に、かわいい顔の出目半蔵打の名品の「童子」がありますが、酒呑童子の本性が見え隠れするような表情がほしくなり、少しひねくれた感じの「童子」を拝借して勤めました。

謡い方も、本来は面の「童子」に合わせて謡うべきですが、この曲は特別で、体の内に鬼という荒い正体を抱えているイメージが観る側に伝わらないと演者としては失格です。やや荒く強く「童子なのに、なんだか不気味」と、思っていただけるような謡い方が吉だと思います。

後場の装束も、以前勤めた『羅生門』と同じでは代わり映えしないので、金地に紺色の派手な法被を拝借して、面も通常の「顰(しかみ)」ではなく、よりスケールの大きな「大顰(おおしかみ)」を拝借しました。

鬼の動きは豪快に荒く、大きな動きで演じるのが心得ですが、ともすると速く動けば良い、と誤解しがちです。鬼は適度なスピードと型の切れが演じるうえで大事です。動き過ぎるとかえって小さく見え逆効果になることを、演者は早めに体得することが大事だと思っています。

今回、久しぶりに『大江山』を勤めて、私自身は楽しく勤められました。幽玄の能とは違って、演技的にはストレート勝負ですが、この曲に込められた裏側を知っていただけたら、酒好きの酒呑明生としては、とても嬉しく心地よい酔いに浸れそうです。

写真提供

新宮夕海 前島写真店 (2022年12月 記)

第105回 粟谷能の会投稿日:2022-12-01

喜多流12月自主公演投稿日:2022-11-15

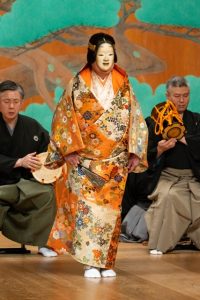

『杜若』を勤めて投稿日:2022-07-11

『杜若』を勤めて

メインは杜若の花の精

初夏の水辺に美しく咲く杜若。本格的な夏の暑さの前の涼しげで凛とした姿に目を楽しませる人も多いのではないでしょうか。かく言う私もその一人ですが、そう感じるのは大人いや高齢者の証なのかもしれないと微妙な心境でもあります。

その杜若の精をシテにした能『杜若』を6月の喜多流自主公演(2022年6月26日)で勤めました。『杜若』にはちょうどよい季節の演能のはずでしたが、当日は猛暑、異例の早い梅雨明け宣言が出るほどで、初夏の情緒とは程遠い状況でした。それでもこの時期に、『杜若』を勤めることができたことを喜んでいます。

私の『杜若』初演は昭和62年6月27日の「妙花の会」で、ちょうど35年前でした。当時の動画を見ると、笛・一噌仙幸先生、小鼓・鵜澤速雄先生、太鼓・観世元信先生がいらっしゃり歴史を感じますが、皆様あちらに行かれてしまい、今は大鼓の佃良勝先生お一人になってしまいました。残念至極です。

2回目は初演の7年後、平成6年7月30日「青森薪能」(外ヶ浜)にて、そして3回目はそれからかなり時が経ち21年後、平成27年8月30日「唐松まほろば能」(秋田県大仙市)と、両方とも小書「働キ」で、曲(クセ)などを省略する特別演出で勤めました。

今回はそれから7年後で4回目。久しぶりに小書無し、省略無しで勤めました。

まずは『杜若』の簡単なあらすじをご紹介します。

諸国一見の僧(ワキ)が都から東国へ旅を重ねて三河(愛知県)に着くと、沢辺に杜若が美しく咲いています。見とれていると里女(シテ・杜若の精)が現れ、昔ここで在原業平が「かきつばた」の五文字を各句の頭に置いて、

「唐衣 着つつ馴れにし 妻しあれば 遥々来ぬる 旅をしぞ思ふ」

と歌に詠んだ故事を教え、僧を自分の庵に案内します。(物着)

女は冠(業平の五節舞のときの冠)と唐衣(二条后・高子の御衣)を着て僧の前に現れ、自分は杜若の精であり、業平は歌舞の菩薩の化現であるので、その詠歌の功徳により非情の草木も成仏したと教え、僧に舞を見せながら消えてゆきます。

ご覧になる方は、まず、脳裡に紫色のスクリーンを張り、尾形光琳の絵のような美しい杜若を思い描いて、あるときは花の精、あるときは・・・、花の精→業平→高子→歌舞の菩薩と、万華鏡を回すように見ていただく感覚ではないでしょうか。かといって、どの部分が業平で、高子でという、はっきりした区別はなく、それは見ていただく方のご想像にお任せして、その変化をご自由に楽しんでいただければ良い、と思います。

私自身は演じていて、『杜若』という能は、やはり花の精がメインだと今回勤めて感じました。

前半は「伊勢物語」の九段「東下り」の中でも、三河の八つ橋に着いたときのこと、杜若が美しく咲いている光景を見て、「かきつばた」の歌を詠じた話です。いろいろな恋の物語がある「伊勢物語」の中からこの箇所の杜若に着目し、能の題名も杜若、シテも杜若の精にするあたり、作者・世阿弥の才を感じさせられます。杜若の美しい情景に心を寄せながら、業平と高子の恋の香も少し混ぜ、全体に「伊勢物語」の雰囲気を立ち昇らせているのは世阿弥の若いときの感性という気がします。

後シテの姿は前回同様、初冠に「日陰の糸」を垂らし、杜若の花を挿頭しました。まさに花の精を象徴する形です。「日陰の糸」はおしゃれで華やかさが増しますが、喜多流では使用しません。他流では珍しいものではありませんので、喜多流にはなくとも「能にはある」という友枝昭世師のお言葉をお借りして、私も「能にはある!」を信条として拝借して付けて勤めました。

「伊勢物語」を本説にした能は、『井筒』、『雲林院』、『隅田川』などありますが、どれも「物語」があり単純ではありません。それに対して、『杜若』は深刻な恋の悩みやメッセージがあるわけではなく、絵画のようで、他のものとは趣が違います。

観世流の梅若桜雪(六郎)氏は「これはただ単に観て何かを感じていただく、それが杜若の精であってもいいし、業平の姿を重ねてもいい、理屈抜きで何かを感じとってもらう作品」と、書かれています。亡父・菊生も「あまり深刻にならず、綺麗に気品をもって、そしてところどころに女性の優しさを盛り込めるといい」と言っていまして、私もまさにその通りと思っています。

今回、お相手いただきましたワキ(旅僧)の福王和幸氏は、坦々と軽い感じで謡ってくださいまして、とても演りやすく感謝しています。このワキは特別に偉い僧でもなく、花好きで、美しい杜若を愛で、そこに現れた女性に軽く問答をする役どころです。若者が『杜若』を手がけると、どうしても慎重に演じる意識が強くなり鈍重で堅くなってしまいます。しかし、この軽みがこの能には必須で、軽くさらり演じるところに、この曲の本線があるように思います。

この能は世阿弥作(一説)とされていますが、舞台上で物着をする構成で、やや古い作品ではないでしょうか。世阿弥が複式夢幻能を完成させる前の段階の作品ではないかと感じます。

複式夢幻能では前場と後場の2部形式で、舞台上で装束を替えることを避けました。

『杜若』の場合は舞台上で長絹を着て初冠を付け、太刀をはき、と後見は懸命に短時間の着付けを目指しますが、ご覧になる方には、着替える時間が長いと感じられる方もおられるようです。そのストレスを解消するために、中入りしてゆっくりと装束替えをする複式が生まれたのではないでしょうか。

そして最後、「御法を得てこそ帰りけれ」で終曲しますが、演じ終えて、自分はどこに帰っていくのだろう?と、正直、心もとなくなりました。

僧の夢の中に帰るのでもなく、死者としてあちらの世界に帰るでもなく・・・。シテは杜若の花の精で、現実の女でもなく、死者の化身(霊)でもなくというのも、何か説得力がなく、整理されていないような、未完成な印象を受けます。

ここからいろいろ改善を試み、複式夢幻能という形が確立されていったのでは・・・、そんなことは深く考える必要はない、と先人にお叱りをうけそうですが、気になった自分がおかしくてたまりません。

今回は初回以来久しぶりにクセを舞いました。2回目、3回目は演能時間のこともあり、序からクセまでを省略し序の舞に工夫をこらす演出にして演出効果をあげましたが、序からクセには「伊勢物語」はどのようなものかを語る美しい詞章が連なり、クセの舞は長い二段曲(にだんぐせ)で型も多く、非常に遣り甲斐があり面白い見所でもあります。今回、ここを省略無しで正式に勤めたことで、作者の本来の思いを身体で感じ取ることが出来ました。

クセの舞は謡と型がきれいに合っていないと失格です。遅れたり早すぎては駄目で、演者が謡のスピードに合わせてしっかり型をはめていかなければなりません。この意味で、若い能楽師にとって『杜若』は課題曲にもなっているのでしょう。しかし、齢を重ねた今、単に謡と合わせるという基本的な運動能力にとどまらず、何かを加わえて世阿弥の意図を引き出す、それが役者の魂、役者の華、というエネルギーの発散によって表現されなくてはならない、と偉そうに勝手に思っています。

クセの舞の中、「秋風吹くと」のところで、亡父・菊生が好んだ替之型で勤めました。蛍が飛んでいるのを見廻しながら「秋風吹くと」で扇を左肩へうけ、遠くの空を見るような所作です。これは「伊勢物語」四十五段、男を思いながらも病んで亡くなった女を悼む歌から「飛ぶ蛍の 雲の上まで行くべくは 秋風吹くと・・・」と謡われるところです。父が好きだった『杜若』。父のかわいらしい所作を思い出しながら真似てみました。

今回の面は、最近愛用している「小面」を使いました。父は堰(せき)の銘が入った小面を愛用し、「違う小面を使うと、浮気しちゃ嫌よ、と言われそうで、いつもこれを使っています」と、宮中の美智子皇后様にもお話したのは有名ですが、私も同じようになってきたのかな? というわけで、特に銘は入っていないこの小面が気にいっています。

今年は3月に粟谷能の会にて粟谷菊生十七回忌追善能を催しましたが、演能のたびに、父の姿がまぶたに浮かび、今も私の中に生きているのだと感じさせられます。父の能を思う猛暑の夏となりました。

写真提供 シテ粟谷明生 撮影 新宮夕海

モノクロ写真 シテ粟谷菊生 撮影 あびこ喜久三

三役

ワキ 福王和幸

笛 栗林祐輔

小鼓 観世新九郎

大鼓 大倉慶乃助

太鼓 金春惣右衛門

(2022年7月 記)

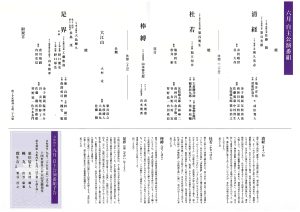

『夕顔』「山の端之出」を勤めて投稿日:2022-05-25

『夕顔』「山の端之出」を勤めて

夕顔の不安と哀しさ優雅さ

国立能楽堂の5月の定例公演(2022年5月11日)で『夕顔』を勤めました。

源氏物語の『夕顔』の巻を本説として、夕顔という女性の霊を主人公にした曲は『夕顔』と『半蔀』の2曲があります。私、3月の粟谷能の会にて『半蔀』を、今回、5月に『夕顔』と、短い間にこれらの2曲を勤める事となりました。これまで同じような曲が続く事を避けてきましたが、今回このようになってしまったのは私の不徳のいたすところです。それでも勤め終えてみると、両曲を見比べるよい機会になり、面白い発見もありました。

さて、夕顔はどのような女性なのでしょうか。頭中将にみそめられ玉蔓を生みますが、中将の妻の右大臣家から追われ、五条あたりの荒家に隠れ住むことになります。そして光源氏との出会いとなり、誘いに乗って逢瀬を重ね、なにがしの院で物の怪に取り憑かれ儚く短い一生を終えます。

能『半蔀』(作者は内藤左衛門)は源氏と夕顔の出会いに焦点を当て、夕顔が源氏との恋を懐かしむ様子を、夕顔の花と重ねて美しく戯曲されています。

一方、『夕顔』(作者は世阿弥)は夕顔という女性の霊が、儚く亡くなる悲しい出来事を主軸に、源氏の誘いに自らをコントロールできなかった自身の過去を懺悔し、僧に弔いを願う展開です。光源氏との深い契りを忘れられず、僧の弔いで成仏するという、夕顔の心の揺れ動きを主題として構成されています。

今回の『夕顔』は国立能楽堂から小書「山の端之出」で出演を依頼されました。

この小書は、シテ(女・夕顔の霊)の「山の端の心も知らで行く月は 上の空にて影や絶えなん」の謡を見所の鑑賞者にはご覧になれない幕の内から謡います。

すると、ワキ(旅僧)が「不思議やなあの四阿(あずまや)より、女の歌を吟ずる声の聞こえ候、暫く休らひ歌の主をも見ばやと思ひ候」と、受ける形になり、通常の謡の順序が逆になります。

この「山の端の・・・」という歌は「山の端の心=光源氏の心」も知らないで「行く月=行く私」は上の空・・・と、夕顔が源氏に誘われ、なにがしの院に行くときの不安な気持ちを詠ったもので、夕顔の心情を表す大事な歌です。小書「山の端之出」はここを強調する演出です。

演者としては、幕の内から見所の隅々まで声を届かせる声量が必須です。もちろん能における女性の声として届かせなければいけません。鑑賞者に謡が聞こえなかったら演者失格です。終演後、よく聞こえました、とのご感想をいただき、ほっと安堵しております。

この小書、本来はワキの言葉の後に、囃子方の囃す一声にてシテの登場となりますが、今回はアシラヒ(囃子による明確なリズムを伴わない演奏)を打っていただき、姿を見せると「巫山(ぶさん)の雲は忽ちに・・・」と、鼻歌を口ずさむように謡いながら登場することにしました。以前はこの歩みながら謡う事は平気でしたが、馬齢を重ね肉体的にきつく感じるようになったのは少し残念でした。とは思いながらも、どうにか粗相なく出来た事を素直に喜んでおります。また今回は、下げ歌と上げ歌を省略しました。遠くから「山の端の・・・」の歌が響き、女の姿が見えて鼻歌が聞こえてくるとすぐに、旅僧と女の問答となる方が、作品が引き締まると思ったからです。今回、小鼓の観世新九郎氏、大鼓の亀井広忠氏に、この事をご理解いただき、私の「山の端之出」にご協力いただけたことに感謝しております。

『夕顔』の舞台は、源融の大臣の住んでいた河原の院です。今は廃墟となった「なにがしの院」を序やサシ、クセにて繰り広げます。

このクセは居グセです。動きがほとんどなく、見る側は地謡の詞章を聞き、動かないシテの心情を想像します。作者の世阿弥は見る側が源氏物語の夕顔の巻を知っていることを想定して作っています。私も夕顔の巻を知らない青年期は、内容がわからず、つまらない能だと敬遠していましたが、今はそれなりに面白く思うようになりました。しかし、こんな難しい課題を戯曲にした世阿弥の手腕にはただただ感心すると同時に、見る側の鑑賞力も期待されているのだと感じさせられます。

後場は読経に引かれ、シテ(夕顔の霊)がゆっくり現れ「あら有難の御経やな」と、僧に感謝します。この「あら有難の御経やな」の謡は下掛り(金春、金剛、喜多流)にしかなく、上掛り(観世、宝生流)は、いきなり「さなきだに女は五障の罪深きに」と謡い出します。上掛りにない「有難の御経やな」を敢えて謡う喜多流の演出は、旅僧への感謝の気持ちが、込められていて、これが本曲のテーマになっているのではないでしょうか。

ここは丁寧に思いを込めて謡いたいところです。

供養と読経を経て、「優婆塞が行ふ道をしるべにて 来ん世も深き契り絶えすな」と謡うと、夕顔は序ノ舞を舞います。序ノ舞は能という芸能でしかできない表現です。演者は決められた型の舞を寸法通りに舞うだけです。鑑賞者はその舞から自由に想像し、演者は想像力に委ねます。

例えば、昔を懐かしんでいる、いや過去を後悔して改心している、読経のお返しにきれいな舞を見せる感謝の舞、読経により成仏できた喜びの舞と、といろいろな見方があって良いと思います。そこが能の面白さ、能でしか味わえない世界ではないでしょうか。

このところ私の演能は序ノ舞が続いてしまいました。粟谷能の会の『半蔀』、喜多流自主公演の『西行桜』、広島蝋燭薪能で『羽衣』、そして今回の『夕顔』、私自身も少し食傷気味で、本三番目物ではありますが、定型の型ではなく、袖をかつぐ型など、やや派手な印象の替の型の序ノ舞にしました。

序ノ舞が終わると「お僧の今の弔いを受けて、数々嬉しや」と夕顔は「笑みの眉」を開き、変成男子となって解脱・成仏します。現代の女性からは、「男子に変わって成仏? なにそれ!」と、お叱りを受けそうですが、当時の仏教思想、法華経では、女性の救済は男性に変成してはじめてなされるという考え方なのです。ご不満に思われる方はたくさんおられると思いますが、ここは能という演劇として受け止めて、夕顔の哀しさ優雅さを鑑賞していただきたいところです。

そして夜が明けぬ間に、夕顔の霊は姿を消して終曲します。

通常は常座で留拍子を踏んで終曲となりますが、今回は、敢えて視覚的にも分かりやすくご覧いただきたく、謡の中で入幕としました。

演じるにあたり、面は本来「小面(こおもて)」、若い女性の面が決まりですが、私の夕顔像には似合わないと思い、やや大人びたきれいな女性の「宝増(たからぞう)」にしました。

装束について、『半蔀』も『夕顔』も伝書には白色や紫色の長絹に緋大口袴と記載されています。今回、3月の『半蔀』の白色長絹に緋色大口袴と変えてみたく、少し冒険でしたが浅黄の大口袴にしました。ご覧になられた方はどのように思われたでしょうか。

短い期間に2曲を勤めることで装束を替える発想が起こった事が面白く、私自身、装束選びを楽しめたのは貴重な経験でした。

今年の私の演能は上半期に集中してしまい、あとは6月喜多流自主公演『杜若』、12月喜多流自主公演『大江山』を残すところとなりました。

コロナ感染症は、いまだに終息したとは言えない状況です。そのなかで、私自身は感染しないように気をつけてきましたが、もし感染したら・・・という不安が常にありました。

コロナ対策により、感染していなくても濃厚接触者となってしまうと何日かの自宅待機が義務づけられ、舞台に立てない事も起きるかもしれません。これから代演者の手当てが出来ず、興行が中止になることもあり得ます。PCR検査で陽性になり、症状が出て苦しいならば仕方がありませんが、何の症状もなく、ただ濃厚接触者であるというだけで舞台に立てないという状況はどうでしょうか。

医療従事者や保育士などでは待機日数の縮小も考慮されました。

演劇の世界が、これからコロナ対策をどのように考え対処するか、少し角度を変えて考える時期が来ているのではないでしょうか。 (2022年5月 記)

写真提供:国立能楽堂

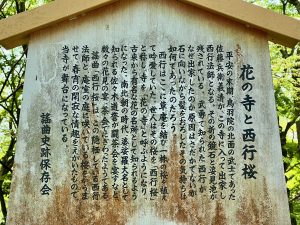

『西行桜』を勤めて ー西行に会いたかった桜の精ー投稿日:2022-05-06

『西行桜』を勤めて

西行に会いたかった桜の精

厳島神社の桃花祭・神能での奉納(4月16日~18日)を終えた翌日、京都に立ち寄って、勝持寺など西山方面の寺々を巡ってきました。

勝持寺は西行法師が出家し庵を結んだ場所です。境内には100本もの桜の木が植えられていて「花の寺」として親しまれています。西行が植えた枝垂れ桜は「西行桜」と呼ばれ、能『西行桜』の舞台となっています。

鐘楼堂の隣にある西行桜は花の盛りは過ぎていましたが、他の桜が少し残って私を迎えてくれました。5日後の喜多流自主公演(2022年4月24日)で『西行桜』を勤めるにあたって、演能前、「西行桜」に能『西行桜』の成功祈願をしてきました。

能『西行桜』の物語は都の西山にある、西行の庵(現在の勝持寺)が舞台です。世俗の騒がしい花見客をあまり快く思っていなかった西行(ワキ)は花見禁止令を出しますが、それを知らない都の花見客達(ワキツレ)は、今日も大勢で訪れ、当然のように案内を乞います。西行は無下に断れず、花見客達を庭に招き入れますが、静かな環境を破られた思いを、

「花見にと 群れつつ人の来るのみぞ あたら桜の科(とが)にはありける」

(花見を楽しもうと人が群れ集まるのは桜の罪なのだ)

と、歌に詠み、そして花見客達と一緒に桜の木陰で一夜を明かすこととなります。

本来、一緒に眠るのですから、花見客達は舞台に留まらなければいけないのですが、能はその後、老人(シテ・老桜の精)と西行(ワキ)の二人だけの世界を繰り広げるために、敢えて花見客達を切戸口から退場させます。そして西行の夢の中に老人が現れ、舞台は二人に焦点が絞られ展開していきます。

老人は西行に

「いや浮世と見るも山と見るも、ただその人の心にあり、非情無心の草木の花に浮世の科はあらじ」(いや違いますよ、すべての現象はその人の心次第、草木には心が無いのだから、花に罪は無いでしょう)

と、西行の詠歌に異議を唱えます。西行はすぐに納得し、老人の正体を尋ねると老人は老木の桜の精と明かし、会えたことを喜び、都の花の名所の数々を紹介します。そして名残を惜しみ舞を舞い、夜明けと共に姿を消し、西行の夢はそこで覚めて、終曲します。

能『西行桜』は最初に、桜の木(塚)が舞台中央に据えられ、西行と従者(アイ)が登場し、アイの花見禁止令の触れから始まりますが、シテはその作り物の中で待機しています。作り物の引き廻しが下りて姿を現すまで、25分ほど、舞台進行の3分の1強が西行と花見客とのやりとりに費やされ、その間、シテは狭い作り物の中でじっと待機を強いられます。装束も面もきちんとつけた状態なので、じっと動かないでいるのは思いのほか難儀です。実際、脚が硬直して、作り物から出てよろけてしまうことも過去にはあったようです。

父・菊生は『西行桜』を勤めておりません。長い作り物での待機や、観世寿夫氏の最後の舞台が『西行桜』だったことが気になり避けて、生涯『西行桜』を勤めることはありませんでした。一度は甥の粟谷能夫に勧められて平成10年「第63回粟谷能の会」で勤める決心をしましたが、気弱になり『羽衣』舞込に変更してしまいました。そのとき、能夫の「あたら『西行桜』の科にはありける」と放った言葉は面白く、今でも懐かしく思い出されます。

さて、『西行桜』を勤めるにあたって、この老人、爺さんはどんな爺さんなのだろうか、どのような気持ちで勤めたらいいのだろうか、とずっと考えてきました。

老人は西行の「桜の科」という歌に対して文句をつけに現れますが、実はそれを口実にして、西行に会いたかったのではないでしょうか?

西行も桜の精の抗議に対して「これは理(ことわり)」とすぐに非を認め、よって論争にはならず、老木の精も「有難や上人の御値遇に引かれて」と、会えた喜びを素直に吐露しています。

春を満喫し、桜の名所を教え、西行と過ごす時間を楽しみますが、時の流れは速く、すぐに別れが訪れると思うと名残惜しくなるのです。シテ謡の「あら名残惜しの夜遊やな、惜しむべし、惜しむべし、得難きは時、逢ひ難きは友なるべし・・・」は正に老桜の精の心情ですが、この言葉は、そのまま私自身にも、また観客の皆様にも身に沁みる言葉ではないでしょうか。西行と過ごすその時だけでなく、人は人生そのものを惜しむのである、と作者・世阿弥が発信しています。それが自然と素直に私の身体に浸透するようになったのは、人生の残り時間を意識するようになってきたからでしょうか、時間の大切さを痛感します。

老木の桜の精が舞う序ノ舞、正直私はこの舞がなにを伝えようとして設定されたのかは、まだ判りません。西行に夜遊の舞を見せているのか、西行に会えた喜びを身体で表現したかったのか・・・。ただ演者としては、老木の精らしく舞うことだけを考えていましたが、その真意はわからないままです。

きっとご覧になる方の自由な想像でよいのでしょう。それが能にしかない表現方法なのだ、と納得しています。

今回、特に気なったことがありました。それは、後夜の鐘の音が響き渡り、春の夜が明け始めるときに、シテが「待て暫し夜はまだ深きぞ」と、ワキに向かって行う巻サシヒラキの型(動き)です。喜多流のこの型は、まるで桜の精が西行に向かって「待て暫し」と言っているように見えてしまいます。しかし、それは違います。老桜の精が「夜よ、まだ明けないでくれ! もう少し待ってくれ! もう少し時間をくれ!」と、昇ろうとする陽に、時の流れを止めるように叫んでいる、そのように解釈したいのです。よって今回は従来の型ではなく、東の空(幕方向)に向かって謡う型に変えました。

これについては、いろいろ議論があり、「待て暫し」は西行の言葉と解釈される方もいらっしゃったようですが、朋友・森常好氏が「あれはワキの台詞ではない、老桜の精の言葉」と明言してくれたことが力となり、友枝昭世師とも相談して型を変えて演じました。

今後、型を変えるか、従来通りで進むかは演者の自由です。但し、ご覧になる方が誤解をなさるような表現は改善すべきだと、私は思いますが、どうでしょうか。

楽屋内の話ですが、桜の作り物は以前は塚の榊の中に桜の花をいくつか載せるだけでした。ある時、観世寿夫氏の「西行が植えた桜は枝垂れ桜である」との言葉から、枝垂れ桜を模して枝先を垂らし桜の花をつけるようになりました。今、喜多流でも枝垂れ桜をさすようになりましたが、これも銕仙会に傾倒していた能夫が最初に喜多流に導入したと記憶しています。良いものは真似る、先ほどの「待て暫し」の解釈同様、それが演者の正しい舵取りだと思います。今回はもう少し桜を多く飾って華やかさを増やしたかった、と少し後悔しています。

面や装束は原則として伝書に記載された物を着用しますが、柄や色などは演者の好みの選択が許されます。

桜の精というと、若く美しい女性を想像したくなりますが、皮肉なことに、『西行桜』の精は男の老人です。西行と対峙させるのは年の功を経た男性がよいと世阿弥は考えたのでしょう。桜の花はパッと咲いて散ってしまう、その華やかさ、美しさに目と心を奪われがちですが、実は綺麗な花を支えているのは幹です。今回はその幹を演じる、気持ちで勤めました。

その幹の色、桜をよく見ると黒く見えてきます。

観世寿夫氏が黒っぽい狩衣を着られたと聞いていますが、まさに幹をイメージされていたのではないでしょうか。銕仙会では寿夫氏の教えを守り、この狩衣を黒っぽいものにしているようで、私も黒色で、と思いましたが、似合う黒色の狩衣がないので、我が家にある濃い茶色の狩衣を着ました。黒ではありませんが、桜の幹になるという私の心は変わりません。

また老人の桜の精の烏帽子は、喜多流では色によって持つ中啓(扇)が変わります。

黒色の黒風折烏帽子を被ると紅無の中啓となり、金色の金風折烏帽子では紅入の中啓になり、これもどちらを選ぶかは演者の自由です。黒色ならば枯れた墨絵の世界で老木の桜の精、金色ならば少し華やかなイメージになります。今回は華やかさを前面に出したく金風折烏帽子にしました。

面は通常通り粟谷家所蔵の「石王尉(いしおうじょう)」にしましたが、私の思う老桜の精の雰囲気と似合わなかったように思え、少し心残りです。西行の歌に文句をつけるひねくれた老人には石王尉の顔は似合いますが、西行に会えて喜びに満ちた雰囲気には、下向き加減な人相はどうも似合いません。観世流ではより柔和な表情の「皺尉(しわじょう)」を使うようですが、こちらの方が私の描く老人に近いように思えます。

能役者にとって、春の『西行桜』、秋の『遊行柳』の老木の精はいずれ演らねばならない目標となる演目です。しかもこの二曲はどんなに達者な演者でも3~40代では手に負えませんし、若者が演じては似合いません。この曲は若者を寄せ付けない不思議な力を持つ作品です。

確かに私も、馬齢を重ねてようやく、老い木の気持ちが分かるようになり、「ああ、『西行桜』を勤める歳になったのだな」と、つくづく自身の老いを感じています。

今回66歳の初演は少し遅いのかもしれませんが、この年になって判る老いの世界観を味方につけて勤められた事は喜びで、自分には適齢期であったと思っています。

一曲一曲の演能の大切さ、惜しむべしは時です。

後夜の鐘の音が聞こえるまでは舞い続けなければ・・・。

己の人生で、いつどんな鐘が聞こえて来るのか、春宵一刻値千金、春の夜の夢のなかに、しばしまどろみました。

能『西行桜』写真提供 新宮夕海

小鼓:大倉源次郎 大鼓:亀井広忠

勝持寺 石王尉 撮影 粟谷明生

(2022年4月 記)

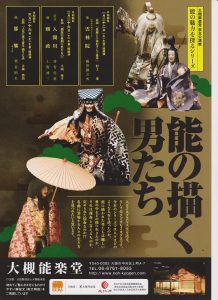

『邯鄲』小書「傘之出」を勤めて投稿日:2022-04-23

『邯鄲』小書「傘之出」を勤めて

大槻能楽堂自主公演能「能の描く男たち」

大槻能楽堂自主公演では毎年様々なテーマで企画し、斬新な催しを行っています。今年最初の3回シリーズは「能の魅力を探るシリーズ・能の描く男たち」、その第3回『邯鄲』(2022年3月26日)でお招きをいただき、シテを勤めました。ちなみに第1回(1月)は『頼政』で源氏の決起を促し果てた源頼政を、第2回(2月)は『雲林院』で二条の后を愛した在原業平を、そして私の『邯鄲』で人生に迷う盧生青年をと、能の描く男たちをご覧いただく企画でした。

この大槻自主公演を主催する観世流の大槻文蔵先生とは、父・菊生が流儀を超えて親しくさせていただいていて、亡くなる2年前までは毎年、この自主公演にお招きいただき、父は喜多流を代表してシテを勤めておりました。私も地謡で謡うことが多く、大いに勉強させていただきました。私自身は父が亡くなった2年後の平成20年(2008年)に『采女』を勤めさせていただき、今回は2回目です。実は2年前に『蝉丸』で観世銕之丞氏の蝉丸と私の逆髪で異流共演の企画がありましたが、コロナ感染症により中止になり残念でした。

大槻文蔵先生が他流の能楽師を招いて流儀を超え意欲的に取り組まれている会、この貴重な会からの出演依頼は光栄であり名誉なことで、大変嬉しく、私なりに精一杯勤めさせていただきました。

『邯鄲』は「邯鄲の夢」の伝説がよく知られ、能もとても分かりやすい三段構成です。人生に迷う盧生青年が高僧の教えを乞いに向かう第一段、宿に着いて、悟りが得られるという枕を紹介され、眠りに落ちると、王位について豪華絢爛な宮廷生活に浸る第二段、やがて夢が覚めて悟りは・・・という第三段、まさに、迷い、夢、悟りという序破急が利いた能になっています。迷いは沈鬱なムード、夢は豪華、最後は愁嘆と、これもくっきり謡い舞い分けるというのが、これまでの常識でした。確かにそれは大事なのですが、今回、最初の「迷い」のところが気になりました。

私の『邯鄲』は今回で四回目ですが、過去の三回は、悩み深く真摯ながらも、暗く陰湿な青年像を思い描いて演じてきました。しかし、盧生青年は決して心病んでいるのではなく、どのように生きたいかを非常に前向きに考えている。仏の道にも入らず呆然と暮らしているようでも、高僧がいるという羊飛山に行こうと一歩踏み出したではないか。であるならば今回は、病的で暗い盧生ではなく、羊飛山に向かう意志の強さ、少し拘りのある頑固な求道者としての盧生を演じてみたいと思いました。私も馬齢を重ね、人生の様々な経験をしていくうちに、そんな若者の迷いの中にも希望や輝きがあるように感じられてきたのです。そうすると自然、次第の強吟「浮世の旅に迷ひ来て」の謡も、従来の低く陰湿に謡うのと変わってきます。シテの登場する次第のノリも重々しくならないようにお囃子方に私の思いをお伝えしてご協力いただきました。羊飛山への道行も、求道者の心が決まって希望に満ちているという面もあるのではないでしょうか。父・菊生もそれほど陰鬱にならず、強く求道者のようなイメージで謡っていたように思い出されます。

今回は「傘之出」という小書で勤めました。

(「傘之出」についてくわしくは、平成20年の演能レポート「小書・傘之出の演出と展開」をご覧ください。さらに、平成22年の演能レポートで小書「働き」と「傘之出」を比べています。そちらも見ていただければ幸いです。)

「傘之出」という小書は、初同(最初の地謡)の「一村雨の雨宿り」から発想されたようで、シテの盧生は傘をさして登場します。傘をささない場合よりは、足取りが自然に重くなるので、謡や囃子をそう重くしなくとも、迷う盧生の姿を傘がより強く演出してくれます。

「傘之出」で常と最も違うところは最後の場面です。常は「・・・悟り得て。望み叶へて帰りけり」の「帰りけ~り~」を上音で陽の心持ちで謡い終曲します。めでたしめでたし、盧生はどうやら悟ったらしい、とご覧になる方の気持ちも明るく終わります。それに対して「傘之出」になると、「帰りけ~り~」を下音に下げ、悟ったのかどうか、不安を感じさ、さらにそれで終曲とならず続きがあります。アイ(宿の女主人)が「さあらばお傘を参らせ候べし」と傘を差し出し、シテが「近頃祝着申して候」と返すと、アイが「また、重ねて御参り候へや」と声をかけて止める形となります。お客様はそこで盧生は悟ったのか、まだ悟っていないからもう一度来なければいけないのか、などと様々に想像できる終わり方です。

こう考えると、「傘之出」の演出は陰陽でいえば、どちらかというと陰の世界、最初の盧生の迷いや道行をあまり明るくしてはちぐはぐになるかもしれず、その辺の兼ね合いが難しく課題が残るところです。ご覧になった方はどのように感じられたでしょうか。

今回は、次第や初同を従来の重々しく謡うのではなく、ややサラリ、と軽く明るく謡うことによって、従来と違う舞台となったと思います。演者がどのような意図で勤めているのかを見ていただきたい。従来の固定観念に縛られず、頑迷固陋にならず、なのです。実際、シテ方五流あればそれぞれ違う演出があり、同じ流儀でも一人ひとり違います。同じ人間でも年齢によって変わっていきます。66歳になったジジイ(私)も、日々変化しています。その新鮮さを大事にしたいです。能は古典芸能とはいえ、伝統を重んじながらも守りに入るのではなく、柔軟な発想をもち、変化しながら伝えていくもの、と思うのです。そうでなければ時代に取り残されてしまいます。

能『邯鄲』で盧生が起こされる印象的な場面が2か所あります。

一つは邯鄲の枕で眠っている夢の中で、勅使(ワキ)が扇でパンパ~ンと一畳台を叩いて起こし、盧生が王位を譲られたことを告げる場面。以前、宝生閑先生の叩き方のタイミングや美しい所作が素晴らしかったことを思い出します。今回はワキが福王流だったため、2回、パン、パ~ンと叩かず、1回は音なしで2回目に大きく音を立て叩く型でした。宝生流に馴れていたせいか、2回で合わせるタイミングで身体が覚えてしまったようで、今回の起き方は新鮮に感じられました。

もう一つは、宿の女主人が廬生を起こす場面です。廬生が一畳台に飛び込み横になっているところに女主人はすっと近づき、中啓で叩き起こします。その後すぐに後ずさりして「あら久しと御休み候、粟の飯の出来て候。とうとうお昼なれ候へや」と廬生に声をかけます。この起こした後の処理ですが、早めに声をかけるのがお狂言の教えのようですが、私は逆にゆっくり後ずさりして、ゆったりと声をかける方が、盧生が壮大な夢を見ていた余韻が伝わり演劇的な効果は上がるのではないか、と思っています。アイの分担に口出しするのはどうかとも思いましたが、ひとつの考え方があることを残したく、敢えてここに書かせていただきました。

『邯鄲』「傘之出」は特にシテとアイとの掛合が多い能で、互いに呼吸を合わせることが大事です。たとえば傘を手渡すところや、最後の「また、重ねて御参り候へ」と声をかけるタイミングなどは、今回、申し合わせもなく、簡単な打ち合わせ程度だったにも拘わらず、私の意図をよく理解してお相手くださいました小笠原由祠氏に感謝しています。

今回の大槻能楽堂自主公演は観世流ではなく、他流である喜多流が演じる公演でした。シテの私はもちろん、地謡陣も光栄であると同時に緊張して臨んだことは間違いありません。大槻文蔵先生のお考えは他流の能を見て学ぶ、我々喜多流も見習うべきです。見られる緊張がよい刺激になり地謡陣もエネルギッシュに懸命に謡ってくれました。お客様から「本気度がガンガン伝わってきてよかったです」という感想をいただきました。いつも本気でやっているつもりですが、やはり他流の目が光っている時は場では、エネルギーの入り方が違ってくるのでしょうか。

最初に文蔵先生から『邯鄲』のご依頼があった時、「今、喜多流ではちょうどよい年ごろの子方が居ませんが・・・」と申し上げましたところ、先生が「子方はこちらに居ますから、それでよければやっていただけませんか」と有難いお言葉。文蔵先生の弟子の齊藤信輔氏のお嬢さんで齊藤葵さんが子方(舞人)を勤めてくださいました。これは一つの異流共演です。葵さんには立派に勤めていただき感謝しています。

私も『邯鄲』子方を9回勤め、その頃のことが懐かしく思い出されます。シテは平成元年初演、平成20年に小書「傘之出」で、平成22年に小書「働」で勤め、今回が4回目。他流試合のような演能ながら、

多くの方々のご協力のもと勤めさせていただき、良い思い出になりました。

(2022年4月 記)

写真提供 邯鄲 撮影 森口ミツル

モノクロ写真 邯鄲 子方 粟谷明生 シテ 友枝昭世

喜多流6月自主公演「杜若」投稿日:2022-04-01

『土蜘蛛』を勤めて投稿日:2022-03-28

『土蜘蛛』を勤めて

豪快に蜘蛛の糸を撒く

第104回 粟谷菊生十七回忌追善 粟谷能の会(2022年3月6日、於:国立能楽堂)で、『半蔀』と『土蜘蛛』の2曲を勤めました。粟谷能の会のことや『半蔀』についてはすでに書きましたので、ここでは『土蜘蛛』についてレポートします。

能『土蜘蛛』は鬼畜・妖怪退治の風流能(見た目が派手なショー的な能)です。作者は不明ですが、劇的、ショー的な能が流行する時代の作品で、そう古いものではないようです。

病に伏している源頼光(シテツレ)のところに侍女・胡蝶(シテツレ)が見舞いに行くと、いつの間にか僧(前シテ・土蜘蛛の精魂が僧に化けた者)が現れます。僧は頼光と言葉を交わしながら近づくと、たちまち蜘蛛の本性を現して千筋の糸を投げかけますが、頼光に斬られ退散します。

警護の独武者(ワキ)が事情を聞きつけて駆けつけると、夥しく血が流れているので、血を辿って蜘蛛の退治に出かけます。独武者が郎党(ワキツレ)を連れて葛城山の古塚に着くと、中から土蜘蛛の精(後シテ)が姿を見せ、蜘蛛の糸を繰り出しますが、遂に独武者に斬り伏せられてしまいます。

この『土蜘蛛』は演能時間も50分ほどと、とても分かりやすい能で、実際に蜘蛛の糸を次々に撒く演出は無条件に面白く、人気曲となっています。

勤めるにあたり、まずはこの蜘蛛の糸(巣)の準備が肝要です。5間5双(ごけんごそう)の大きいサイズと、3間3双の小さいものがあります。通常喜多流では9個ほどの投巣ですが、近年投巣が多くなる傾向で、今回は15個ほど用意しました。余談ですが、蜘蛛の糸はなかなか高価なので土蜘蛛の演能が経済的に厳しいことをお弟子様に話しました。すると、お弟子様がお仲間を集めて「蜘蛛の糸の会」を立ち上げ、資金集めをして下さり多く撒くことが出来ました。ここに、ご協力の皆様に感謝御礼を申し上げます。

この蜘蛛の糸を投げかける演出ですが、健忘斎の伝書には前シテに投巣の記載はなく、後シテのみ投巣の記載があります。高林呻二氏は「前シテで投げないのは初心の型で、高林家に伝わっている伝書では、朱書きで巣を投げる、と書き足しています。江戸時代には前シテも投巣していたようです。祖父のお弟子様が幅一センチほどの糸を5~6本まとめて投げていたようですが、今のような形のものではありません。現在の蜘蛛の巣の演出は金剛流の小書・千筋之伝に限られていた、と聞いています」と、教えてくださいました。

いつの時代も能を面白く観ていただくための工夫がなされていて、今日まで能という芸能が継承されている事を、改めて感じました。

『土蜘蛛』の後シテは通常、赤頭に赤色系の半切袴を着用しますが、『半蔀』が緋色の大口袴を穿くため重なるので、今回は敢えて紅無の装束にして黒頭としました。面も粟谷家所蔵の赤色の強い「顰(しかみ)」ではなく、石塚シゲミ氏の打たれた赤みの弱い面を拝借いたしました。

『土蜘蛛』のような鬼退治物は、鬼を退治してめでたしめでたしと終わりますが、さて、悪いのはどちらでしょうか。昔、蜘蛛族という先住民がいて平和に暮らしていたところに、侵略者がやってきて、彼らを奥地に追い出してしまったとしたら・・・。

戯曲はいつも征服者側が作っています。先住民を異界の者、鬼として悪者に仕立て、鬼退治をして、為政者側を勝者にします。今行われている戦争と同じだと痛感します。

能には、「それでいいの?」という問いかけ、先住民の恨みや哀しみのメッセージが隠されているはずです。これは能『大江山』、『紅葉狩』などの鬼退治物に共通しています。ご覧になる方はそこまでお考えにならなくてもよいかもしれませんが、演じる私はどうしても意識してしまうのです。

ようやく「粟谷能の会」を終えて、ほっとしています。今回、一人でいろいろな手配をし、宣伝もして、何とか多くの方にご来場いただきたいと、心を砕いて参りました。当日は二番を勤めるのは・・・と、不安もあり、なかなか大変でしたが、それでも多くの方々の力添えを得て、よい形で終えることができ、関係各位、観てくださった方々には感謝してもしきれない気持ちで一杯です。

来年も国立能楽堂で「粟谷能の会」を催すべく、会場を確保し、着々と準備を進めているところです。皆様の変わらぬご支援を心よりお願い申し上げます。

写真提供 新宮夕海

(出演者)

頼光 佐々木多門 太刀持 佐藤寛泰

独武者 森 常好

笛 杉 信太朗 小鼓 鵜澤洋太郎 大鼓 亀井洋佑 太鼓 金春惣右衛門

(2022年3月 記)

『半蔀』を勤めて投稿日:2022-03-28

『半蔀』を勤めて

源氏と夕顔の出会いが焦点

第104回・粟谷能の会を2年ぶりに、平成4年(2022年)3月6日、国立能楽堂において、無事開催することが出来ました。昨年、粟谷新太郎二十三回忌追善として企画していましたが、コロナ感染症拡大により断念し、同じ番組編成で、今年、粟谷菊生十七回忌追善として開催することになったものです。

当初、粟谷能夫が新太郎(能夫の父)の追善能で『檜垣』という秘曲に挑戦し、私が『檜垣』を謡った後に『土蜘蛛』を勤める予定でしたが、能夫の健康が優れないため曲目を『半蔀』に変更していました。しかし残念ながら、昨年未に粟谷能の会への出演が難しいと能夫本人が辞退したため、私が『半蔀』と『土蜘蛛』の2曲を勤めることとなりました。

今年に入り、コロナ感染症はオミクロン株に替り、2月には東京都の感染者数が2万人を超え、これまでにない非常事態となって、粟谷能の会の開催も危ぶまれました。そんななかでしたが、感染対策をしっかりたて、多くの方々にご協力をいただき、無事開催にこぎつけたこと、そして、多くの方々が能楽堂に駆けつけてくださり、盛況のうちに終わることが出来たことが、何より嬉しく、皆様に感謝申し上げる次第です。その後、粟谷能の会鑑賞者の感染の報告もなく、安堵しているところです。

ではまずは、『半蔀』についてレポートすることにいたします。

『半蔀』は喜多流では「はしとみ」と読み、「はじとみ」と濁りません。中学生のとき、漢字の読み方テストで「はしとみ」と書いて、×点をもらったことを思い出します。

私の『半蔀』の初演は昭和59年の青年喜多会、その後、平成16年に横浜能楽堂で小書「立花供養」で勤め、平成30年に厳島神社のご神能、そして今回で4回目になります。

シテは「源氏物語」に出てくる夕顔の女、清楚で、どこか哀愁を含んでいる可愛い女性です。

能『半蔀』はその夕顔が光源氏と出会ったときに焦点を当て、歌を取り交わし、契りを結んだ嬉しくも儚い恋の思い出がテーマとなっています。

紫野に住む僧(ワキ)が立花供養をしていると、美しい女(前シテ)が現れて夕顔の花を手向け、名も名乗らずに消え去ります。光源氏と夕顔の物語を聞いた僧が五条あたりで読経して待っていると、半蔀を押し開き、夕顔の霊(後シテ)が現れます。光源氏と歌を交わしたときのことを語り、舞を舞い、夜が明けぬ前にと半蔀の内に入ってしまいますが、それは僧の夢だったと終わります。

このように、最も三番目物らしい優雅な美しい能です。演じる側としては、前場で僧と少し会話をし、すぐに中入り、後場も序ノ舞を美しく舞うことで、それほど負荷がかかるわけでもなく難しいという感じはしません。観る側もその優美さに浸って下さればいいのですが、深く味わおうとすれば、「源氏物語」の夕顔の巻のお話が頭に入っていることが必須条件になります。

では、夕顔の巻で、夕顔と源氏の出会いはどのようなものだったのでしょうか。

源氏があるとき、源氏の乳母のお見舞いに行くと、その近くに何やら清げな住まいがあり、そこに美しい白い花、夕顔が咲いています。源氏が「ひと房折りて参れ」と命じ、従者の惟光が折りに行くと、女童が香を焚きしめた白い扇を差し出して、これに置いて持って行って、というのです。そこには「もしかして源氏の君?」と問うような歌が書かれていました。

源氏はそれを見て、気の利いた詠いぶりに興味を惹かれ、

「寄りてこそ それかとも見めたそがれに ほのぼの見つる花の夕顔」

(寄ってみなければわかりませんよ。黄昏時にほのぼのみた夕顔の花なのだから)

と返歌します。それが出会いでした。その後、逢瀬を重ねますが、あるとき、夕顔は物の怪に取り憑かれ、儚く亡くなってしまいます。

能『半蔀』は亡くなる悲しい出来事には触れず、この出会いのころを、後場のクセから序ノ舞、キリまで描いていきます。シテは時には夕顔の花の精、またある時は夕顔、そして光源氏や従者の惟光にも変わり、一人四役を、姿や格好はそのままに、謡い舞って演じ分けます。ちょうど噺家が長屋の熊さんやご隠居さん、おかみさんを演じ分けるのと同じです。ご覧になる方は、「今はだれ?」と想像して鑑賞していただけるとよいのです。

ただ能は、夕顔の女本人と夕顔の花の精とが二重写しに戯曲されているため、花の精か現身か少しわかりにくいかもしれませんが、こういうところが能らしい表現なのです。

序ノ舞は在りし日の思い出にひたり、苦の縛りがとれて、楽しく舞いますが、それはほんのいっときのこと。シテの「折りてこそ。それかとも見め。黄昏に」の謡(源氏の歌の「寄りてこそ」がここでは「折りてこそ」に)を受けて、地謡の大ノリ「ほのぼの見えし。花の夕顔、花の夕顔、花の夕顔」と「花の夕顔」を3回唱えて、あの出会いの喜びを謳い上げたかと思うと、すぐに「東雲の朝間」になり、僧の夢の話となって、夕顔は消えてしまします。

あっという間の出来事、なんと儚い、人生の儚さも感じてしまいます。

話は前後しますが、能『半蔀』は中入り後、半蔀の作り物が舞台に据えられます。同じ夕顔を題材にした能に、世阿弥作の『夕顔』がありますが、この能にはそのような作り物がありません。

半蔀の作り物は、夕顔の花や瓢箪の蔓がからめられた板戸の上半分が下から上に押し開かれるもので、まさに能『半蔀』を象徴するようなものです。後場で半蔀が開かれ、夕顔が出てくる場面は「御姿 見るに涙も止どまらず」と地謡が謡い最も美しく印象的なところです。

『半蔀』の作者は内藤左衛門という武士で、世阿弥よりずっと後の人です。幽玄の能を完成した世阿弥の後に観世小次郎信光など、能を劇的、ショー的に面白くしようとする流れがありますが、内藤左衛門もその流れにあって、源氏と夕顔の出会いに焦点を当てて分かりやすく、しかも詩的に美しくつくり、作り物も効果的に配しています。

その作り物を通常は本舞台(常座)に出しますが、舞台が狭くなり少し窮屈な感じがして舞いづらくなります。そこで今回は橋掛りの一の松のあたりに置くことにしました。国立能楽堂の橋掛りは長く横幅もあるので好都合です。こうすることで、本舞台が広く使え、序ノ舞をゆったりと大きく舞うことができます。私はこのようにすることが多く、4回の『半蔀』で通常通り常座に置いたのは、青年喜多会のときの初演だけです。

また、前場の出について、通常はワキが舞台中央にて読経を終え脇座についてから、囃子方のアシラヒとなり、シテはゆっくり出ますが、今回はワキが「敬って申す」と花の供養を始めるところで幕から出て、三の松あたりに止まり、静かにお経を聞く姿をご覧いただけるように演出を替えました。お経を唱え供養してくれていることを喜んで出てきた風情です。

この前場のアシライ出や後場の作り物の設置、しかもシテが作り物の中に入って出る演出などで時間短縮となり、通常は1時間30分かかるところが1時間15分ほどで終曲となりました。これからの時代、このくらいすっきりした演出も良いのではないかと思っています。

『半蔀』はシンプルな美しい能です。シンプルであるからこそ、演者は美しい謡声ときれいな舞の動きを披露するに尽きるのではないでしょうか。能にフィギュアスケートの採点のような技術点・芸術点があるとしたら、『半蔀』は技術点の占める割合が相当高いと思います。振り返ると昔の謡い方は粗削りで、ワキとの会話の感情表現もずさんだったな、と反省しています。これらを直してハイレベルな謡にして、また加齢と共に丸くなる背中や、足腰の衰えなど、これら老いの現象に抵抗して美しく舞い、あまり巧まず、坦々と勤めることで、『半蔀』という能は三番目物らしい優美な能になるのではないでしょうか。

写真提供 吉越 研 新宮夕海

出演者 小鼓 飯田清一 大鼓 亀井広忠

(2022年3月 記)

国立能楽堂5月定例公演投稿日:2022-03-21

広島蝋燭薪能投稿日:2022-03-16

喜多流4月自主公演投稿日:2022-02-17

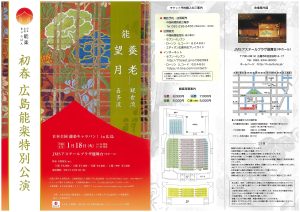

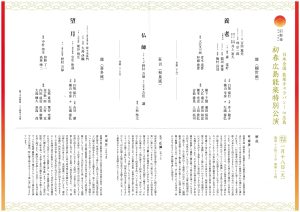

新春 広島能楽特別公演投稿日:2021-12-26

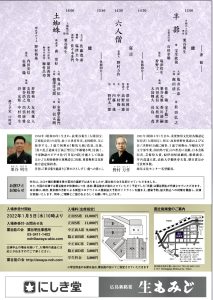

大槻能楽堂 自主公演能投稿日:2021-12-26

第104回粟谷能の会投稿日:2021-12-09

第二回能楽堂コラボ「花焔」投稿日:2021-09-30

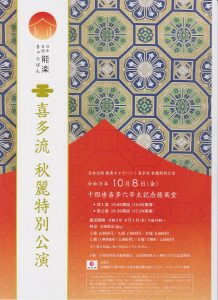

喜多流 秋麗特別公演投稿日:2021-09-30

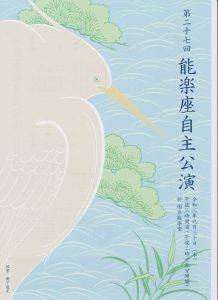

第27回 能楽座自主公演投稿日:2021-09-30

第37回 横浜かもんやま能投稿日:2021-09-30

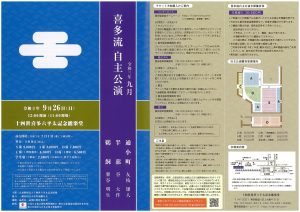

喜多流9月自主公演投稿日:2021-07-07

粟谷明生の解能新書2投稿日:2021-06-05

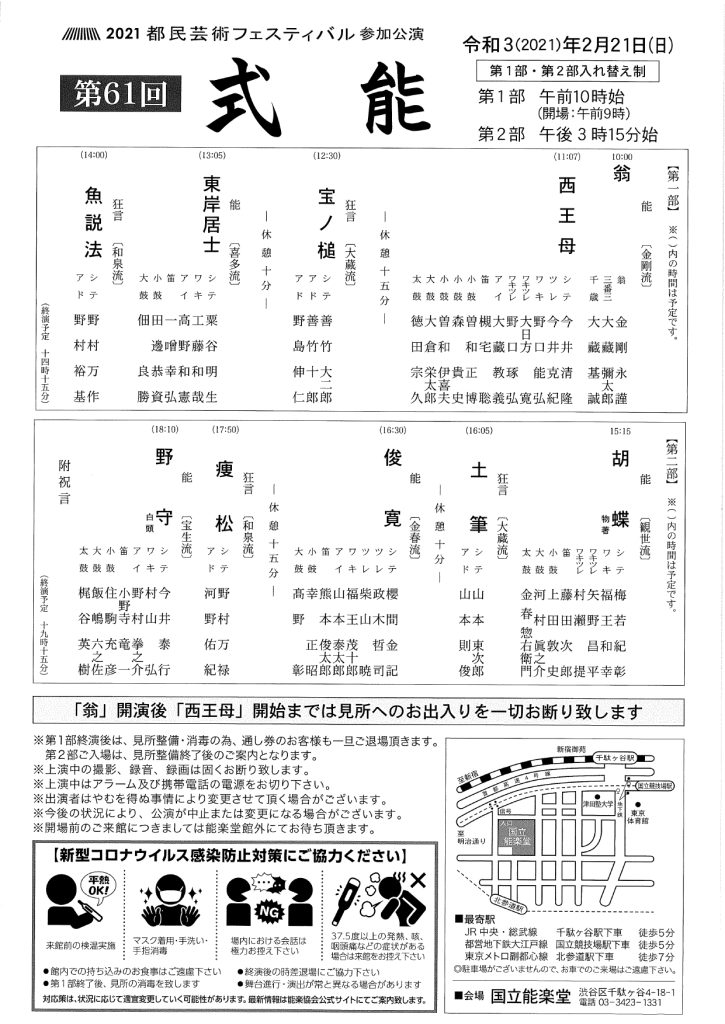

第61回式能投稿日:2020-12-11

日本能楽会東京公演投稿日:2020-12-11

第104回粟谷能の会投稿日:2020-12-11

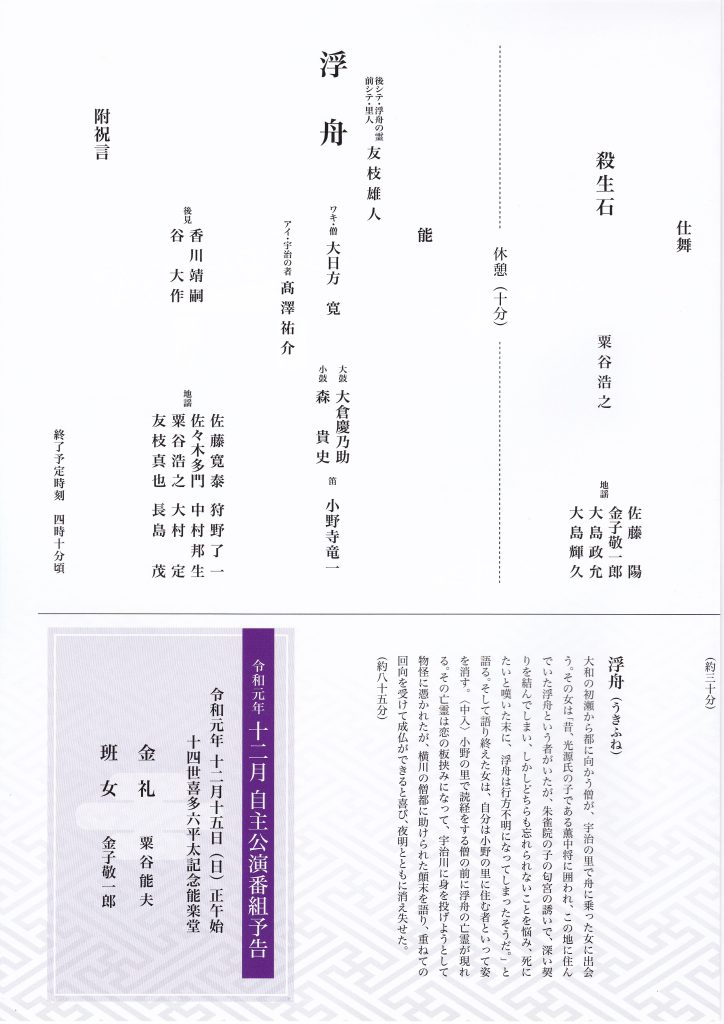

※画像をクリックで、PDFのファイルが開きます

第104回 粟谷能の会

開催延期のお知らせ

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

本年、3月7日(日)に予定しておりました

「第104回 粟谷能の会」は、新型コロナウィルスの感染が拡大している状況、緊急事態宣言の期間が3月7日迄延長されたため、番組を変えずに翌年、令和4年3月6日(日)に延期することにいたしました。

何卒、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

[contact-form-7 id=”5385″ title=”第104回粟谷能の会”]

2021年粟谷明生能楽教室投稿日:2020-12-01

2021年粟谷明生能楽教室

時間:各コースとも、19時から20時10分ごろまで

会場:五反田、「池田山舞台」

(東京都品川区東五反田5-16-13)

受講料:25,000円(25歳以下の方は8,000円)

下記の予定ですが、曲目等の変更があるかも知れません。ご容赦下さい。

お申し込みはコチラのフォームからお願いいたします。

1/12 1/19 1/26 2/2 (全4回)

(中級 『玉葛』コース)

「玉葛」の仕舞のコースです。

仕舞の難易度は、経験のある方向けのコースとなっております。

2/9 2/16 3/2 3/9 (全4回)

(中級 『葛城』クセコース)

「葛城クセ」の仕舞のコースです。

仕舞の難易度は、経験のある方向けのコースとなっております。

3/23 3/30 4/6 4/13 (全4回)

(女性向けコース 初心者向)

※時間:14時半から15時半

毎回座学20分+実技40分にて謡(発声)と舞(動き)の体験、幅広い能の知識をレクチャー致します。

お能が初めての方、大歓迎のコースです。

5/11 5/18 5/25 6/1 (全4回)

(初・中級リクエストクラス)

詳細未定

6/8 6/15 6/22 6/29 (全4回)

(初・中級リクエストクラス)

詳細未定

7/6 7/13 7/27 8/3 8/24 (全5回)

(上級 『女郎花』クセとキリのコース)

全5回。仕舞「女郎花」という長めの仕舞のコースです。

仕舞の経験者の方限定です。

8/31 9/7 9/14 9/21 (全4回)

(初級 『人間五十年』コース)

謡と舞を体得しちゃおう!

毎回座学20分+実技40分

9/28 10/5 10/12 10/19 (全4回)

(初級 湯谷コース)

仕舞「湯谷」を舞ってみようというコースです。

初心者の方、大歓迎のコースです。

10/26 11/2 11/9 11/16 (全4回)

(中級 雲雀山コース)

仕舞「雲雀山」のコースです。

難易度は、仕舞の経験がある方向けのコースです。

11/30 12/7 12/14 12/21 (全4回)

(初・中級リクエストコース)

詳細未定

『氷室』白頭を勤めて投稿日:2020-07-16

『氷室』白頭を勤めて

コロナ下で能の美意識を思う

粟谷 明生

今年(令和2年)3月以来、新型コロナウィルス感染症による自粛要請で、能だけでなく、音楽、映画、演劇などの芸能活動が軒並み中止に追い込まれました。国立能楽堂での公演も6月まですべて中止、7月から感染予防対策を講じて再開されることとなり、私はその第1回目として定例公演で、能『氷室』を勤めました。私としては、3月の粟谷能の会の『朝長』以来、実に4か月ぶり、久しぶりに舞台に立てた喜びを感じています。

舞台を勤める仲間も、久しぶりに会えて笑顔をかわし、全員が揃って舞台を創り上げる喜びをかみしめていました。一人の代演もなく、予定された出演者で気持ちを合わせ、舞台を無事勤められて、気持ちよいスタートがきれたことを嬉しく思っています。

当初、7月の公演も出来るかどうか危ぶまれ、実施するとしても、ソーシャル・ディスタンスを保つために観客は100人ぐらい、と聞かされましたが、その後、100人が300人となり、国立能楽堂の全客数のおよそ半分で公演ができることとなりました。当日の客席は前後左右を空け、市松模様のように座っていただきましたが、満席となり、みなさまがコロナ下にあっても駆けつけてくださったことに、ただただ感謝申し上げる次第です。

では能『氷室』ついて記します。

『氷室』は脇能に分類されますが、氷室を守る氷室明神(後シテ)の面はベシミ系で、「三日月」や「邯鄲男」などを使用する『高砂』や『弓八幡』、『養老』の神々の形相とは異なります。これは氷室明神が清浄な氷を神格化したものと考えられますが、私は液体の水から固体の氷への変貌を、強く口を結ぶ「べしむ」表情で表現しようとしたのではないか、と考えています。とにかく脇能としては特異な面の選択です。

先ずは簡単にあらすじをご紹介します。

亀山院に仕える臣下(ワキ)が丹後国の久世戸に参詣した帰途、氷室山に立ち寄ると、氷室守の老人(前シテ)と若い男(前ツレ)が現れます。老人は年々捧げる氷の謂れや氷室がこの地にあることを語り、夏でも氷が溶けないのは君徳によるものだと讃え、臣下に氷を献上する祭を見るように勧めて氷室に隠れます。<中入>

氷室明神に仕える神職(アイ)が雪乞いや雪まろめを見せると、やがて音楽と共に天女(後ツレ)が降りて舞楽を舞い、氷室明神(後シテ)が氷を持って氷室から出現します。明神は氷の威力を見せ、君に捧げる氷の守護神となり、臣下を都に送り届けます。

このような内容で、氷を守る氷室明神と夏でも氷が溶けない君徳を寿ぐ、脇能です。

『氷室』は初演でしたが、今回は小書「白頭(はくとう)」で勤めました。

「白頭」は前場に変わりはありませんが、後場の装束や面、謡い方や動きが少し変わります。

まず、頭(かしら)の毛が赤色から白色になり、装束は白色の袷狩衣となります。面は常は「小ベシミ」ですが、白頭になると老いた顔の「悪尉ベシミ」に替わります。謡い方もどっしりと速度がゆっくりとなり、動きも重々しく遅くなります。

初演は小書無しの通常の演出で勤めるのが本来ですが、私自身、白髪も増えて徐々に高齢者の仲間入りです。速い動きよりもゆったりとした動きの方が今の自分の体力に似合っているので小書「白頭」で勤めさせていただきました。

演ると、やはり冷たい氷室のイメージ、氷室を守る氷室明神を想像するとき、赤い毛の赤ら顔の形相ではなかなか難しいと思いました。小書「白頭」の演出が本来の姿ではないでしょうか。

話は前後しますが、前シテの老人は『高砂』同様、「小尉」の面をつけ装束は水衣に白大口袴、雪を掻き集める「柄振り(朳)(えぶり)」と呼ばれる小道具を持って登場します。

ワキに問われるまま、氷室の謂れや夏でも氷が溶けない君徳を語った後、「夏の日になるまで消えぬ薄氷」から始まるクセは居グセで地謡が話を進めます。

そして上羽(シテ謡)の「然れば年立つ初春の」で「柄振り」を持ち、地謡の「雪のしづりを掻き集めて、木の下水に掻き入れて、氷を重ね雪を積みて・・・」に合わせて、雪をかき集め、氷室に見立てた作り物の塚に雪を投げ込む型をします。全体に動きが少ない中で唯一、前場の見どころです。

演者にとってこの「柄振り」、実は意外と扱いにくく難儀します。「柄振り」は土の表面をならす道具で、柄の先についた横板の掻く部分(土に当たるところ)が常に下になるように持たなければなりませんが、面をつけるとこれがなかなかうまく持てません。いい位置を保つのが難しいのです。「柄振り」を使う曲は『氷室』以外にはなく、不慣れですが、今回は稽古でも本番に使う柄振りが使えたので助かりました。

今回、中入り前の地謡「薄氷を踏むと見えて」で、特別に『天鼓』の宮殿に上るときの「抜く足」の型を取り入れてみました。老人が薄氷の上を浮遊するように氷室に入る感じが出せれば、と試みてみましたが、どのようにご覧になられたでしょうか。

後シテの登場は塚の引き回しが外され、氷室明神が両手に大きな氷を持って現れます。

この氷の小道具が意外と大きく扱いにくく、稽古では何も不具合を感じませんでしたが、いざ袷狩衣を着ると重い袖が邪魔で、よりいっそう重く不自由さを感じました。

塚から出て、舞働とキリの仕舞を舞い、氷をワキに渡すと一曲も終わりです。今回は福王流のようにワキが氷を持って先に入幕する演出を下掛宝生流宗家・宝生欣哉氏のご許可を得て殿田謙吉氏に勤めていただきました。都に氷を運ぶワキを、シテは後ろで見送り見守る演出で、お客様にはわかりやすかったのではないでしょうか。

さて今回は、コロナウィルス感染下にある演能についても書き留めておきます。

まず、お客様には検温、マスク着用、消毒、などのご協力をいただき、主催者の国立能楽堂は、至る所に消毒液を置き、座席の周りに十分な空間がとれる対応をしていました。

感染予防のため、密集、密閉、密接を避ける東京都からの要請にも応え、舞台からお客様までの距離は十分空けて、飛沫感染の防止対策は万全に近い状態でした。お越しになられたお客様にご心配をおかけするようなことはありませんでした。

近頃、舞台上で地謡がマスクをしたり、互いを仕切るパーテーションを置いたり、換気のため切戸口を開け放すなどしているようですが、これはお客様に対する安全対策ではありません。これらは実は能楽師同士が感染しないためのガイドラインに沿った処置にほかなりません。我々、出演者は政治家や都庁に勤務する方々と同様、日頃から感染に気をつけて健康です。当日の楽屋入りの際には検温をし、楽屋ではマスクをして、ソーシャル・ディスタンスを保ち、万全の対策で待機していました。そしていざ舞台では、お互いを信じ、気持ちを張り詰め、よい舞台を勤めることだけを考え一致団結しました。この思いが能役者には大切で忘れてはいけない役者意識、魂でもあります。

演者が自身と隣の身を守るためにマスクをして、パーティションを置けば、当然舞台の空気は変わります。お客様はそれを見てどうお思いになるのでしょうか。能役者さんの安全も大事ですね、そんなにまでして観客に対して気をつけて下さるんですか、と好意的に受け取って下さる方もいらっしゃれば、リスクを背負って観に来ているのだから従来通りの美しい能舞台を繰り広げてほしい、と思われる方もおられるでしょう。この問題は賛否両論です。それは十分承知です。ただ私は、お越しいただいた皆様に、出来る限り従来の本物の能をご覧いただきたい一心でした。演者はマスクをしない、パーテーションも置かない、切戸口も閉める、私の思う能の美意識を損なうような演出は行わない、それを最優先にしたのです。

地謡も常の通り、二列八人で謡ってもらいました。二列八人では危険だから一列五人で、と仕方なく対応される方もおられるでしょう。それはそれで結構です。

しかし地謡は人の声の力です。二列八人を変えれば力量が変わってしまいます。

人数が減っても謡える人が揃っていればいい、とおっしゃる方のお考えもわかりますが、後列の四人が地頭を中心に、隣同士で「機(気)」を感じ息を合わせて前列の四人に声と機で伝え、その結果、八人の声が一つになって聞こえるのが地謡です。西洋音楽のようなきれいに一つにまとまる音ではなく、ゴツゴツした、いろいろな音が混ざり合い、それが一つの塊となって聞こえて来るのが良い地謡です。

歴史を訪ねれば、地謡はいろいろな形で謡われてきました。喜多流の謡本には地謡ではなく「同音」と書かれています。これはワキも一緒に謡っていた名残です。

今、地謡は二列八人が定着しています。それは年月を経て、この形が「吉」として伝わってきたからです。その能の美意識に立ち返ると、コロナ下であっても、削ってはいけない、損ねてはいけないものがあります。

今回、私のこのこだわりを演者の皆様に、もし感染が心配な方は出演をご辞退されても構わないのでお申し出てください、とあらかじめ伝えましたが、皆様、私のこだわりに賛同して下さったことを喜んでいます。

久しぶりの舞台に取り組めた喜びもあり、出演者全員がいつもよりとても気が入り、一つの塊のようになって勤めて下さって、よい舞台が出来たと確信しています。これは当たり前のことかもしれませんが、日頃忙しさの中で忘れかけていた大切なことを、コロナが再確認させてくれたように思います。

それでも、能の様式美を損なわない範囲で、東京都の要請に応える対策としてできることをいくつか試みました。できるだけ密にならないようにと、ワキとワキツレの連吟が終わると、常はワキツレは地謡前に一曲が終わるまで着座しますが、今回はすぐに切戸口から退場しました。また後場では、天女(後ツレ)も舞い終わるとそのまま、橋掛りから退場してもらいました。また、東京都からの演能時間の短縮化に応えて、すべての登場の出囃子を一部省略し演能時間を短縮しました。

3月から演能が出来ず、これだけ長期の休みは初めての経験です。舞台があることが日常だったのが、そうではない事態を突き付けられ、舞台や公演、お弟子様の稽古までが次々と中止、延期となっていく中で、今後どのように舞台を再開し、生活していくのか、と悩みました。

今回は国立能楽堂だからこそ、採算度外視してでも出来る、入場者半数でのスタートですが、一般の個人能楽師主催の会では再開へ踏み出すことが難しく、公共機関も感染を怖れて公演には前向きではない状況です。

しかし、それでは停滞どころか死滅に向かってしまいます。この苦しい状況でも、どうにか動き出さなければなりません。今、再発見したことを無駄にせず、苦しい時代を潜り抜けてきた先人たちを見習い、自分は己の能を貫ぬかねばならない、と思いを強くしているところです。

『氷室』出演者を記載しておきます。

前後シテ 粟谷明生

前シテツレ 佐藤 陽

後シテツレ 友枝雄人

ワキ 殿田謙吉

ワキツレ 則久英志

ワキツレ 野口能弘

アイ 大蔵彌太郎

アイ 吉田信海

笛 竹市 学

小鼓 鵜澤洋太郎

大鼓 山本哲也

太鼓 桜井 均

後見 中村邦生

後見 狩野了一

地頭 長島 茂

地謡 金子敬一郎

地謡 内田成信

地謡 粟谷充雄

地謡 佐々木多門

地謡 大島輝久

地謡 友枝真也

地謡 塩津圭介

以上

(2020年7月 記)

写真 能『氷室』 提供 国立能楽堂

国立能楽堂定例公演「氷室」投稿日:2020-06-01

大槻能楽堂自主公演投稿日:2020-04-05

延期となりました

情報が入り次第、更新させていただきます

粟谷明生の能楽教室2020投稿日:2020-03-03

粟谷明生の能楽教室

お申し込みお問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。

能楽教室はプログラムが一部変更となりました

下記日程を予定しおります

なお、都合により安宅のクラスは中止とさせていただきます

・田村クセ

6月2日、9日、16日、30日

・柏崎道行

7月7日、14日、21日、28日

喜多流11月自主公演投稿日:2019-10-29

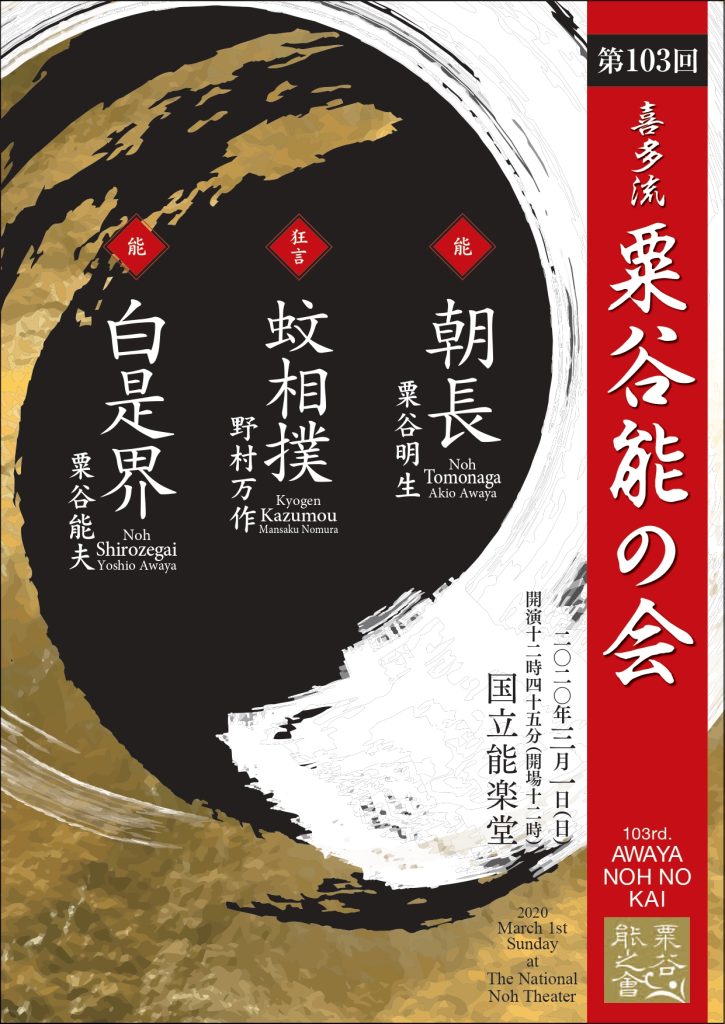

第103回粟谷能の会投稿日:2019-10-17

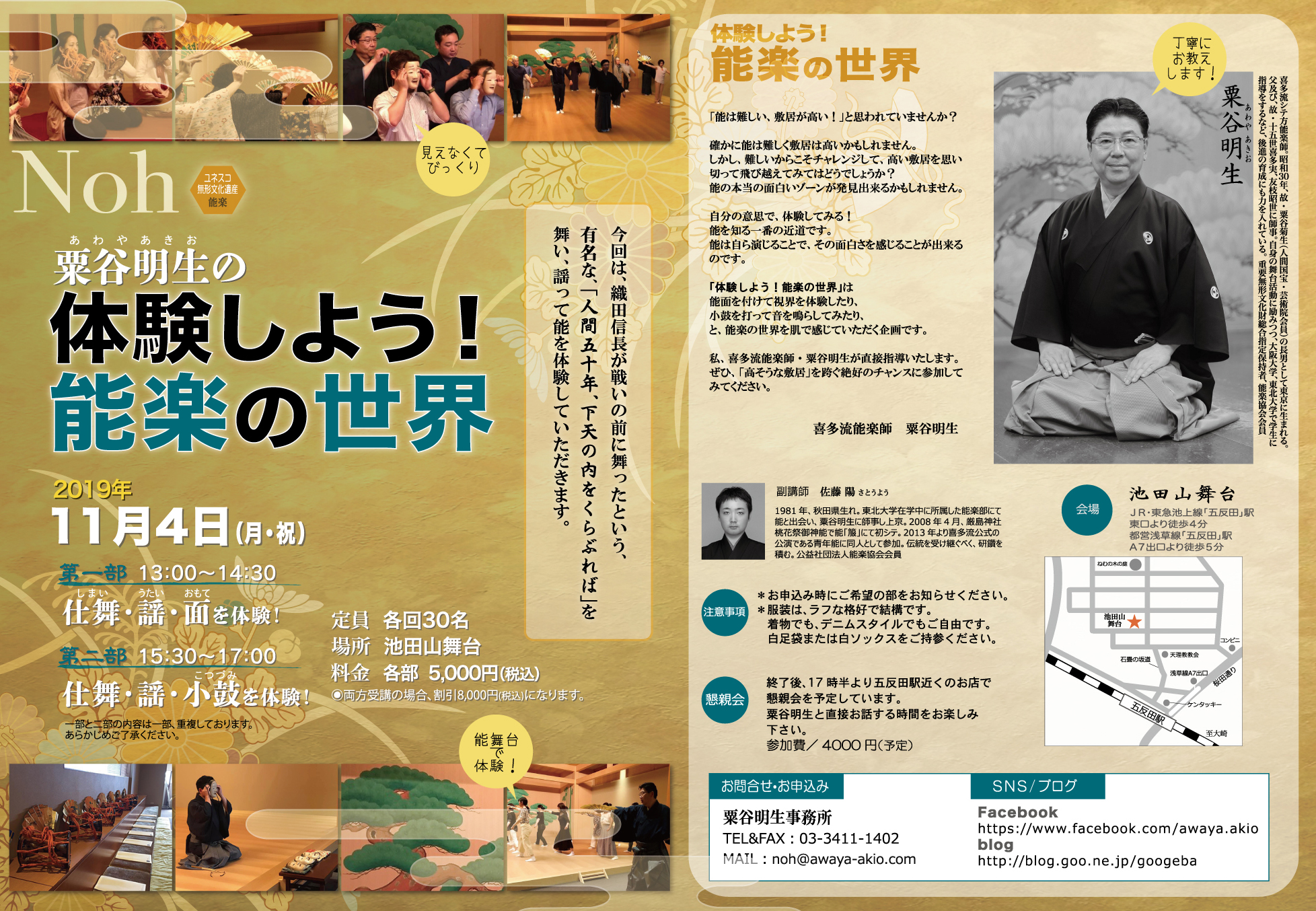

体験しよう!能楽の世界投稿日:2019-09-12

(日時)

11月4日(月祝)

第一部 13:00-14:30 (仕舞・面の体験)

第二部 15:30-17:00 (謡・小鼓の体験)

(場所)

東京五反田・池田山舞台

JR、東急池上線 都営浅草線・五反田駅より、徒歩4分

(参加費)

¥5,000

両方受講の場合は¥8,000

(注意事項)

服装は、ラフな格好で結構です。

お着物でも、デニムスタイルでもご自由です。

白足袋もしくは白ソックスをご持参下さい。

(懇親会)

終了後、17時半より池田山駅近くにて懇親会を行います。粟谷明生と直接お話が出来る時間をお楽しみ下さい。

会費 ¥4,000 (予定)

お申し込みフォームはこちら

https://forms.gle/M9s8joLUj2EC5Thc7

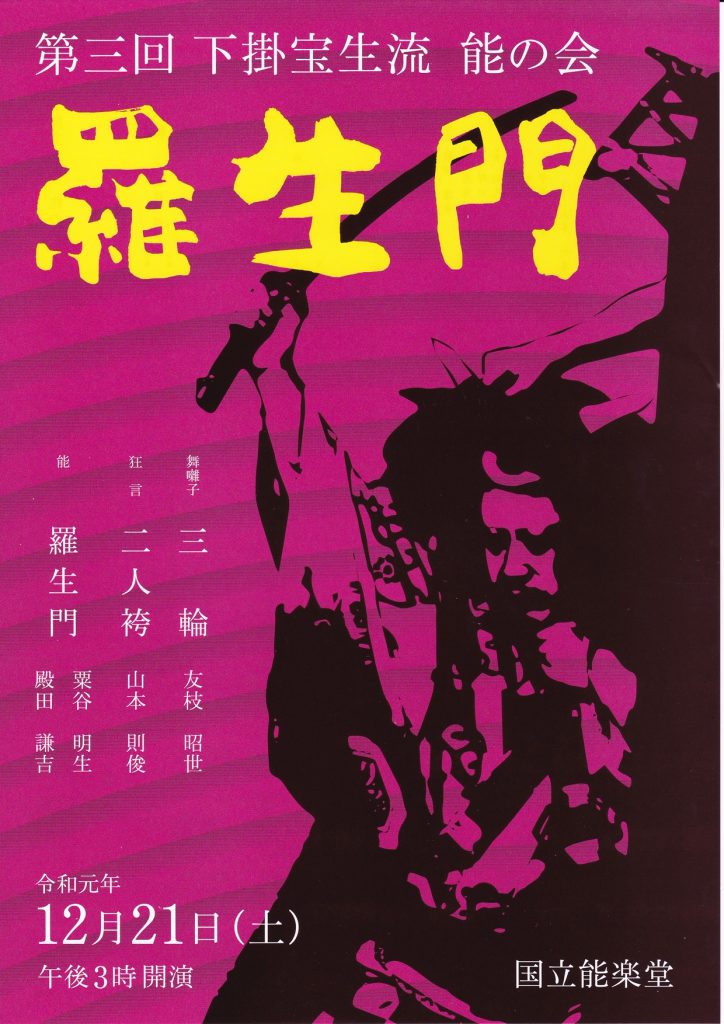

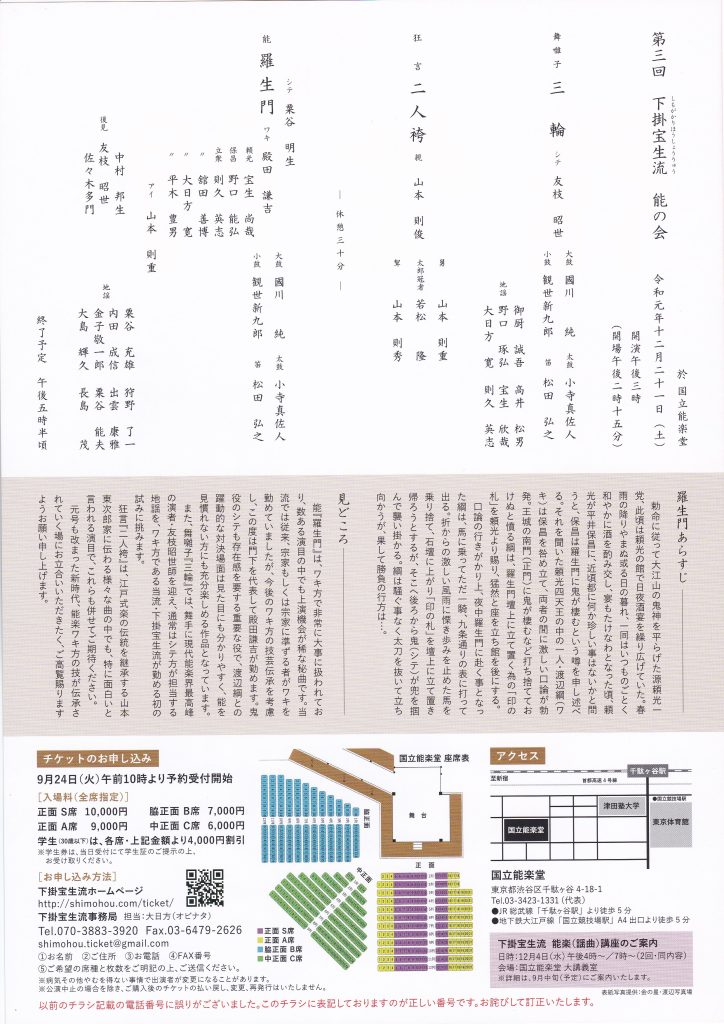

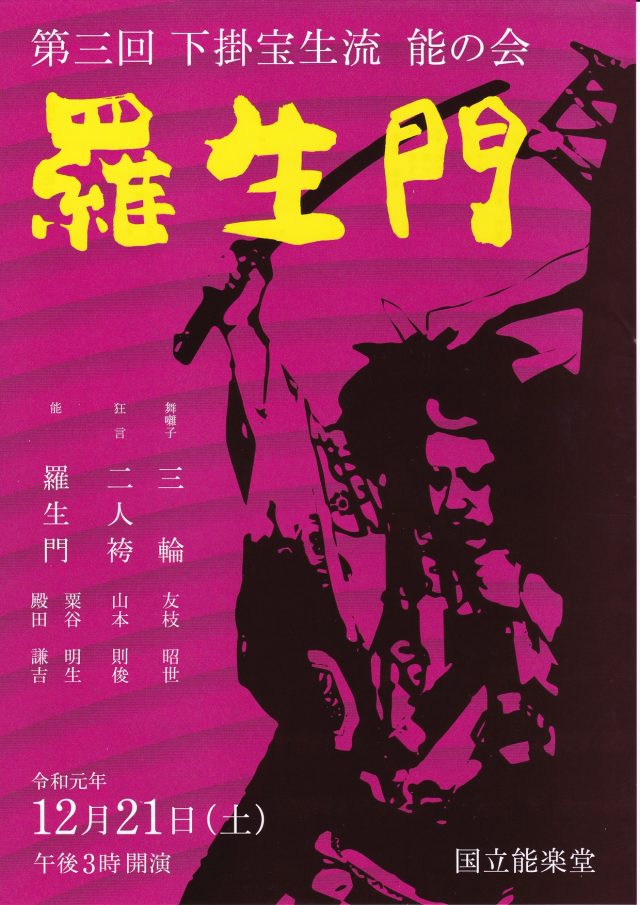

下掛宝生流能の会投稿日:2019-07-07

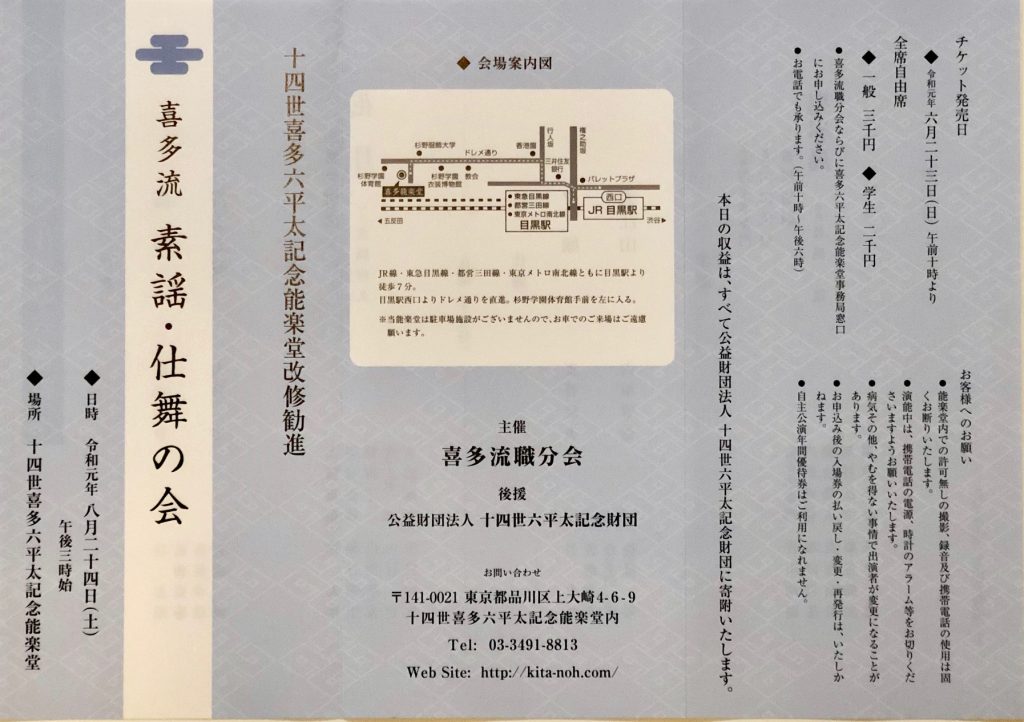

喜多流素謡・仕舞の会投稿日:2019-07-07

能楽座自主公演投稿日:2019-06-18

MOA美術館定期演能会投稿日:2019-05-14

MOA美術館定期演能会

11月30日(土) 13時30分開演

◯能楽ミニ講座

シテ方喜多流 金子敬一郎

◯仕舞

「鐘之段」 内田成信

「玉之段」 狩野了一

◯能「紅葉狩」

シテ方喜多流 粟谷 明生

◯狂言「墨塗」

狂言方和泉流 三宅右近

【料金】

SS席 8,000円

S席 7,500円

A席 5,000円

B席 4,000円

お問い合わせ、チケットのお申し込みはこちらから

お申し込み、お問い合わせフォーム

※粟谷明生取り扱いはSS席、S席のみとなります。その他の席種をご希望の方は、MOA美術館ホームページをご覧ください。

訓しい情報はMOA美術館ホームページよりご覧ください。こちら

国立能楽堂ショーケース投稿日:2019-05-03

2019広島蝋燭薪能投稿日:2019-05-02

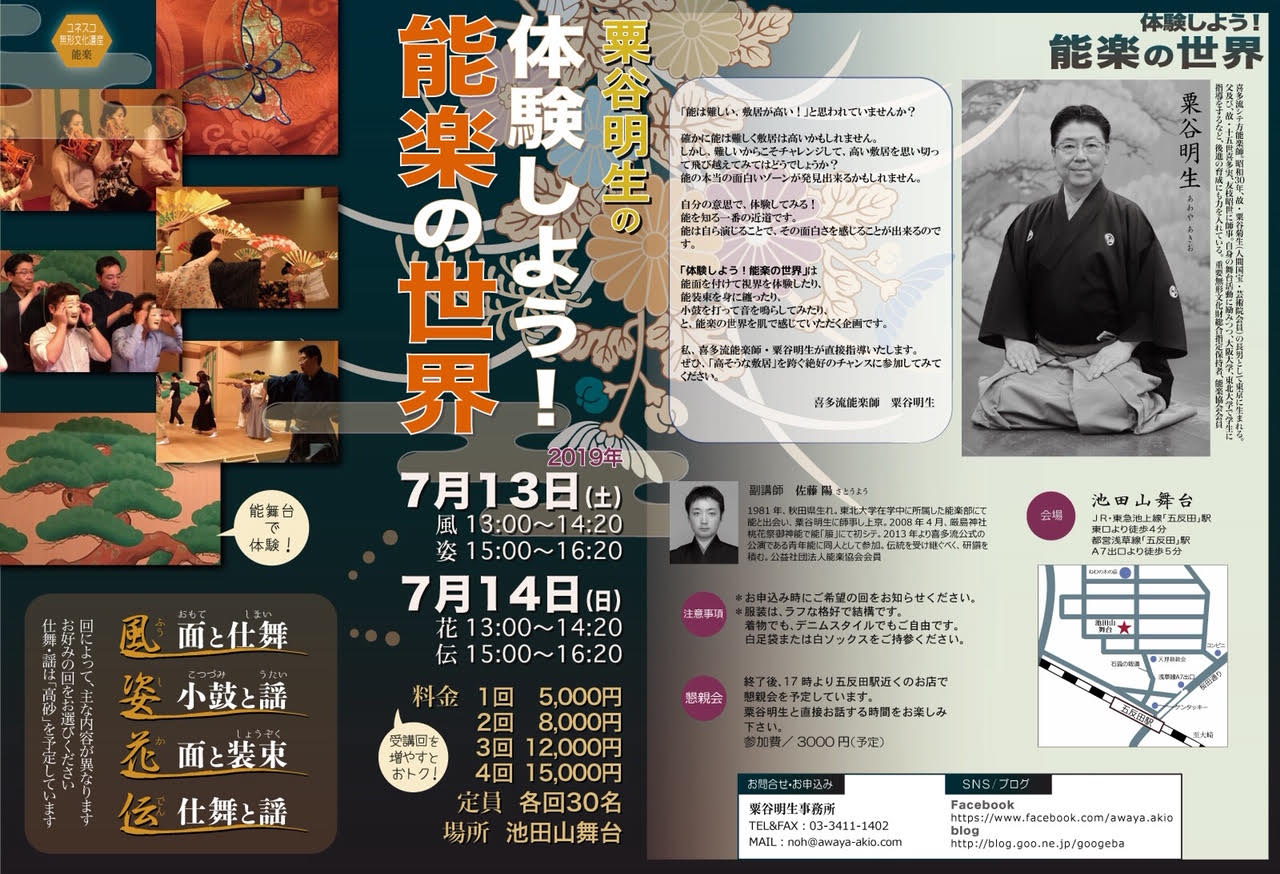

体験しよう! 能楽の世界投稿日:2019-03-22

粟谷明生の「体験しよう!能楽の世界」

●7月13日(土)

「風」13:00~14:20

「姿」15:00~16:20

●7月14日(日)

「花」13:00~14:20

「伝」15:00~16:20

各回とも定員30名

お問い合わせは、お申込みはこちらから

お問い合わせフォーム

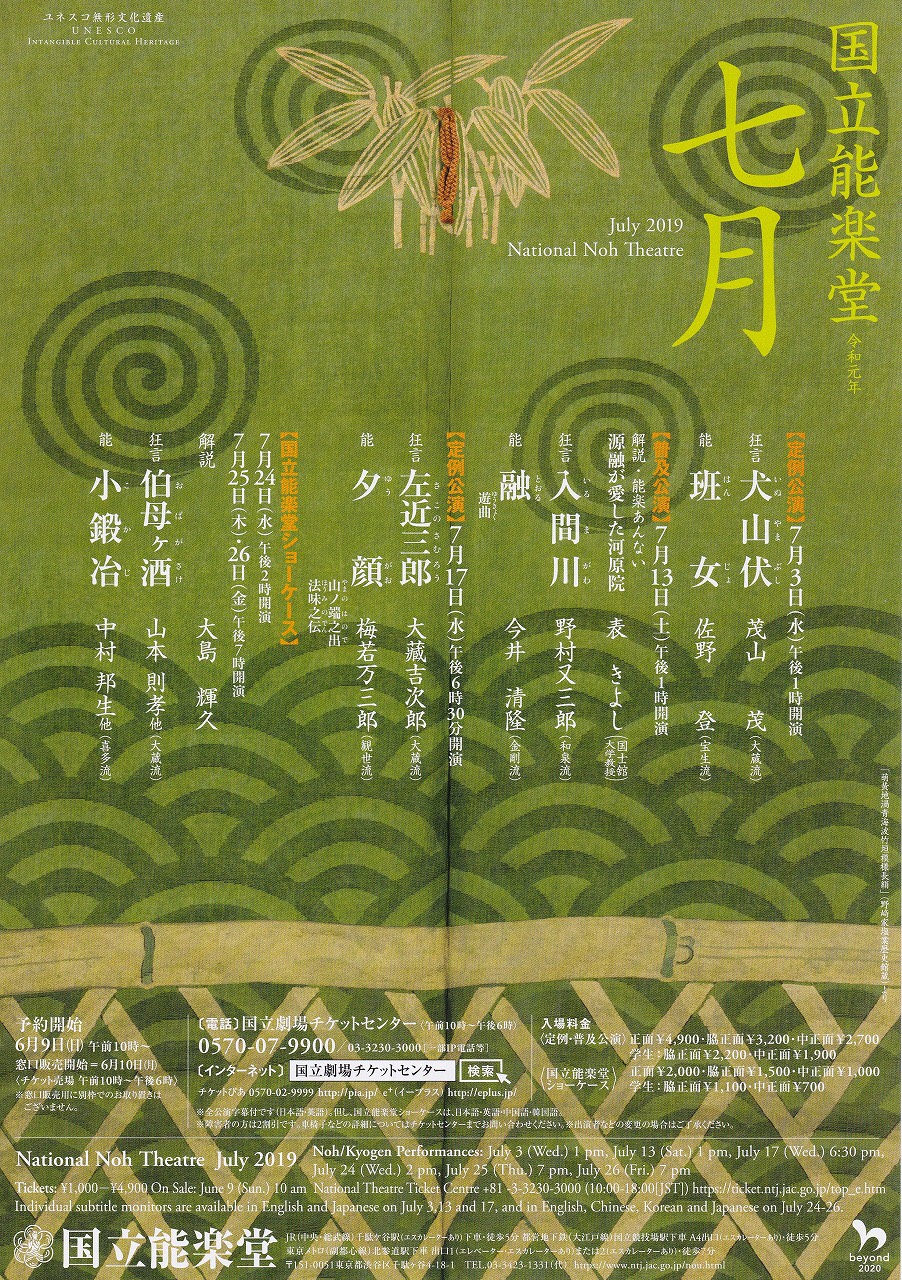

2019厳島神社御神能投稿日:2019-02-27