平成14年9月、広島花の会で『竹生島』を舞うにあたって、滋賀県近江の竹生島に参詣に行ってきました。

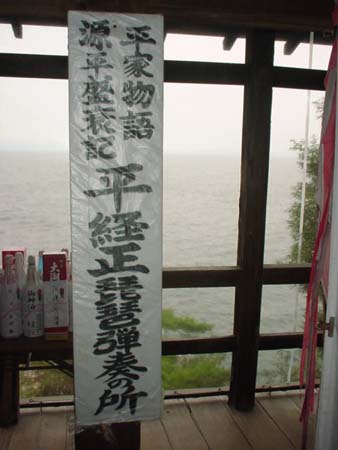

竹生島は能『竹生島』『経政』にゆかりある地で、この二曲を軸に探訪してきました。

能『竹生島』は醍醐天皇の臣下(ワキ)が四の宮、逢坂の関を越えて琵琶湖湖畔、志賀の里に着き、漁翁(シテ)の釣船に便船を願います。

ここで笑い話を一つ、『竹生島』の次第は「竹(たけ)に生まるる鶯の、竹に生まるる鶯の、竹生島(ちくぶしま)詣で急がん」ですが、ある人が最初に竹(たけ)を(ちく)と読んでしまった、聞いていた先生は怒りたかったが、まー返し(二回目)には気が付くだろうと黙っていた、しかしこの人、返しも(ちく)と謡ったから、さあーたいへん! 先生、怒り出し、怒鳴って「こらー、たけだーっ」と…するとこの人、竹生島(たけぶしま)詣で急がんと平気で謡ったとか…。

能『竹生島』に話を戻します。シテ(漁翁、実は龍神)とツレ(女人、実は弁財天)は釣船を浮かべ、浮き世の業を悲しみながらも、春の長閑な景色を眺め、湖畔から声の掛かるのに気付いて舟を寄せます。

ここのところを謡曲では

「真野の入り江の船呼ばひ、いざ漕ぎ寄せて言問わん」とありますので、志賀の里、真野あたりで乗船させたことになります。「所は湖の上…」からの謡では左に比良叡山を眺め、満開の桜の花であたかも雪が降っているようだといいますから、春爛漫長閑の極みで能『竹生島』の一番の聞かせ所です。

しかし、謡の言葉通り櫓で漕ぐ舟では志賀から竹生島は余りに遠く、現実には無理です。フェリーの船長さんにお話をお聞きしたところ、昔、竹生島北側の半島から櫓を漕ぐ舟で、一時間もあれば着くことが可能な航路があり、当時は風を利用して行き来していたということです。

このフェリー会社も実はそこが起こりと仰ってましたので、航路としてはこちらが本当らしいですが、今は謡ならではの航路と思われます。

つまらない、くだらないの前評判でしたが、私自身はいろいろ勉強になり楽しい一日となりました。

皆様も一度は、御足の丈夫なうちに行かれると良いと思います。

寿永二年、木曽義仲が五万余騎の軍勢で都に攻めるとの情報を得た平家一門は維盛、通盛を大将軍に、経正、忠度他を副将軍としてこれを迎え撃つこととします。平家の軍が海津、塩津に控えた日、詩歌管弦に長じた経正は渡島参詣をして弁財天に戦勝を祈願します。

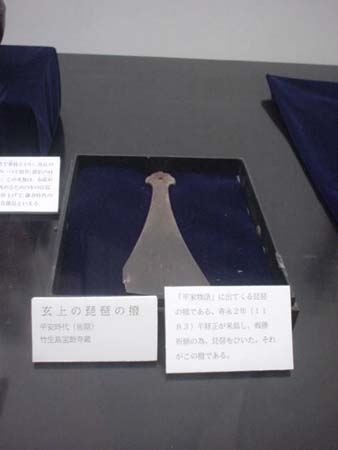

僧たちは経正が琵琶の名手たることを知っており、仙童の琵琶を参らせたので、経正は上玄石上の秘曲を弾きます。弁財天は感応にたえず経正の袖の上に白龍が現れたとは「平家物語」の中に出てくる一部分です。

二股の竹とは、葛城、大峰山で藤の皮や松の葉を衣として練行し、神変不思議の術を得て修験道の祖とされている役の行者の小角が、島の岩窟で苦行し、ついには弁財天の霊験を得、持っていた竹杖を地に立て、「もしこの地仏法興隆の聖地なればこの竹生長すべし」と祈願されたところ、竹杖はたちまち二股に割(さ)け枝葉を生じたという由来のものです。行者が島に残した「二股の竹」から竹生島の名が生まれたと伝えられています。