平成15年1月26日、「日立能と狂言の会」にて、能『隅田川』を勤めるにあたり、『隅田川』ゆかりの地を訪ねて来ました。現在の隅田川は能が発生した室町時代とは、その流れが大きくかわり、現在の位置とは必ずしも一致するものではありませんが、謡跡を訪ねる旅として、雑誌「観世」や「謡跡めぐり」(青木実著)などの資料をもとに、春日部の古隅田川と梅若塚、墨田区の木母寺にある梅若塚などを訪ねてきましたので、写真探訪にてご紹介いたします。

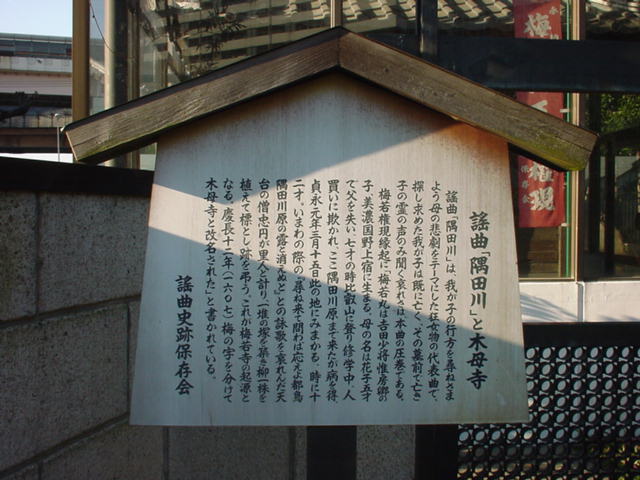

木母寺と梅若丸伝説をご紹介いたします。

◇木母寺のあらまし

〇宗旨・天台宗 御本尊・慈恵大師

〇山号を梅柳山、院号を隅田院、別に梅若寺(うめわかでら)と古称す。

〇創建は平安時代中期の貞元2年(977)、開山は忠円阿闍梨と伝えられ、その由緒は、能『隅田川』の梅若山王権現の霊験譚にもとづく。

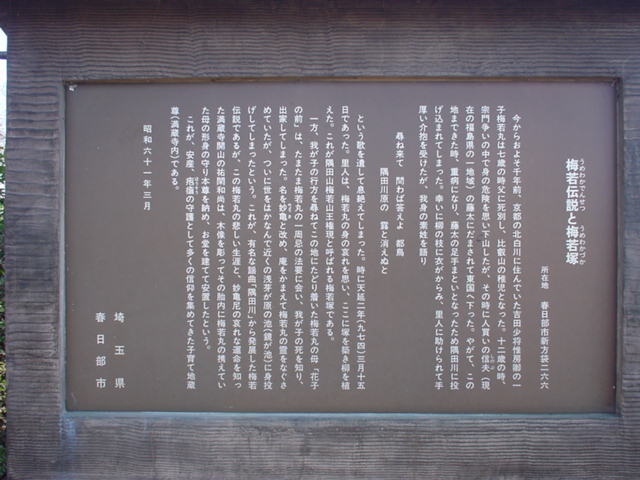

◇梅若塚(梅若山王権現堂)の由来

境内に鎮座する梅若塚は、謡曲などによって、広く知られている旧跡です。当寺に現存する絵巻物「梅若権現御縁起」は、次のような説話を伝えております。

「梅若丸は、吉田少将惟房(これふさ)卿の子、5歳にして父を喪い、7歳の時、比叡山に登り修学す。たまたま山僧の争いに遭い、逃れて大津に至り、信夫藤太(しのぶとうた)という人買いに欺かれ、東路を行き、隅田川原に至る。

旅の途中から病を発し、ついにこの地に身まかりぬ。ときに12歳、貞元元(976)3月15日なり。

いまはの際に和歌を詠ず。

尋ね来て 問はは応えよ都鳥 隅田川原の露と消へぬと

このとき天台の僧、忠円阿闍梨とて貴き聖(ひじり)ありけるが、たまたまこの地に来り、里人とはかりて一堆の塚を築き、柳一株を植えて標しとなす。

あくる年の3月15日、里人あつまりて念仏なし、弔い居りしに、母人、わが子の行方を訪ねあぐね、自ら物狂わしき様して、この川原に迷い来り、柳下に人々の群れ居り称名するさまを見て、愛児の末路を知り非歎の涙にくれける。その夜は里人と共に称名してありしに、塚の中より吾が子の姿、幻の如く見え、言葉をかわすかとみれば、春の夜の明けやすく、浅茅の原の露と共に消え失せぬ。夜あけて後、阿闍梨に、ありし事ども告げて、この地に草堂を営み、常行念仏の道場となし、永く其霊を弔いける、と。」