2000年2月5日の花の会で『殺生石』「白頭」を勤めました。能は人間の心の葛藤を極めて様式化した手法で表現する演劇形態だと思います。従って表現する心の対象は、明らかな面よりも闇の部分の方にその比重をおくことになってくるのは容易に想像できるし、実際そのような曲が多いのですが、中には物語としての面白さと同時に演出としての面白さを主としたものもあり、今回の『殺生石』は後者の部類に入ります。この様な曲は、あまり深刻にならず、軽妙な面白さを楽しんでいただけたらよいと思います。この度は『殺生石』の小書「白頭」について考えてみたいと思います。現在喜多流では白頭(しろがしら=通称 はくとう)を使用するものは次の三系統に分けられます。

(1)曲の本来の形として白頭を着用するもの

『龍虎』(後して)『石橋』(「連獅子」のシテ)『綾鼓』(後して)

(2)本来は使用しないが、替えとして着用し、型や位はさほど変わらないもの

『黒塚』『鵺』『山姥』

(3)本来は赤頭(あかがしら)であるものを、正式な小書として白頭に替えるもの

『鞍馬天狗』『是界』『氷室』『小鍛冶』『殺生石』など。

ここで問題になるのは、(3)小書演出による白頭についてです。 通常「白頭」になると曲の位(大事に扱う度合い)は上がり、謡も型もしっかりと重く(より大事に)なります。謡の運びに緩急がつき、型も小書独特の型が入り、装束や面も変わります。

さらに、この小書による「白頭」も二つの流れがあり、一つはベシミ系の『鞍馬天狗』『是界』『氷室』、もう一つは狐の系統『小鍛冶』『殺生石』です。

喜多流では、『小鍛冶』の「白頭」のみ用いる狐足と呼ぶ特別な抜き足の型があり、敏捷で小刻みな狐の動きを模したものですが、これは特別なもので、普通は「白頭」になると、よりどっしりと重量感をもたせ、より硬質な大きな力を表現しながら舞うのが心得とされています。

ではこの小書によって赤頭を白頭に替える理由はどのあたりにあるのか、そもそも「白頭」の白とはどのような意味を持つものなのか。

一般には、白い髪すなわち老い、というイメージがありますが、能の世界では少し違うようです。

喜多流の場合はその役の位が最高位に上がり、劫を経て超越した力の表現として象徴的に使われて いるように思います。

以下に、殺生石の演出上の相違点を表に纏めてみました

| 形式 | 頭(冠) | 面 | 着付け | 袴 |

|---|---|---|---|---|

| 常 | 赤頭(無) | 小飛出 | 法被 | 赤半切 |

| 白頭 | 白頭(無) | 野干 | 法被 | 紺半切 |

| 女体 | 黒垂(狐) | 泥眼 | 舞衣 | 緋長袴 |

| 今回 | 白頭(狐) | 創作面 玉藻 | 舞衣 | 白半切 |

本来喜多流は常の型と「白頭」の二形式だけでありましたが、先代15世喜多実先生の宗家就任記念として、先代金剛巌氏との間で、喜多流の『富士太鼓』「狂乱の楽」と、金剛流の『殺生石』「女体」とを互いに共有し合うことで合意し、喜多流に「女体」の形式が加わりました。

話が少し脇にそれますが、金剛流の「女体」は、前場の曲(クセ)の部分が喜多流の居曲(いぐせ=座ったまま動かない)と違い舞うこととなり、後は女姿となり活発に動き回る玉藻の前(実は妖狐)の有様が良く表現できていて、大変興味深いものです。

喜多流の先代宗家の初演の折りは、型は白頭の型のまま、つまり、後は一畳台の上だけで演じ、扮装のみ「女体」という演出にとどめられていました。しかし、近年にいたって「女体」をより分かり易く、動きのあるものへと変化させようとして、様々な試みがなされています。

将来私も「女体」を勤めたいと考えいますが、事前に本来の型としての小書による「白頭」を経験し、整理しながら次の段階への縁がとなればと、今回勤めた次第です。

伝書では、前、後場共、ほとんど動きらしい動きの記載はありません。その為面白味に欠けると評価は低く、身体が動かなくなったときの老人用小書であるなどと、演者仲間の内向きの話として囁かれています。確かに私も、その要素が無いとは言い難いと思います。

舞台を見ていた人々が少数の選ばれた人達であった時代、物語の筋も謡も十分理解できているし、ことさら動かなくてもわかっていただけるだろうという演者側の甘えがもたらした悪しき慣習によるものではないでしょうか。

限度を超えた演出演技のダイエット(謡や舞の省略・改変など)は、その能本来の形を破壊して、一曲の存在意義さえ無くしてしまう事になりはしないかと思います。

その様なわけで現在の我々能楽師の型付け鵜呑みの、踏襲のありかたも考え直す必要があるだろうと、演じながら常々感じています。

さて、殺生石の演出ですが、巨大な石の中に未だ閉じこめられている、絶世の美女に変化してきた妖狐。その執心は石のように硬く冷たく、今も周囲に悪をもたらしている。那須野原にて射殺されながら、その魂は当時のままに凝固されてあり続けているのだという内的要因を、なんとか観客にメッセージとして訴え続けなくてはと思いました。そこで今回は、鬼畜はなんでも男姿とする江戸式楽的な発想から離れ、幾分女体に近い型としての「白頭」ということで演じたわけです。

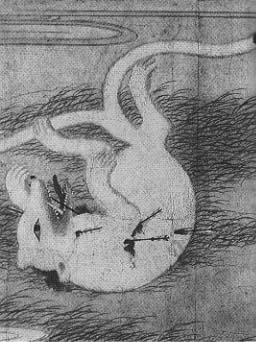

面も本来の野干(やかん、狐の意)では(左写真)、動物的な印象のみ強すぎる為、岩崎久人氏の創作面、玉藻(下写真)を拝借しました。女体に近づきながらも、中性で大きな石の中の妖狐の魂として演じるべく、装束すべて白に纏めてみました。それは次に勤める「女体」へと通じるものでもあります。

平成9年の友枝昭世氏による『殺生石』「女体」は、鬼畜の狐を超えた、時代を経て昇華した女性の魂の表現の領域に踏み込んだ、卓越した演出であり演技であったと感動した事を覚えてます。一番の能にも再認識することにより、新たな表現の可能性があることを実感しました。

能楽という限られた世界で生きている自分にとって、演じる曲についての発見や改良は喜びでもあり責務でもあります。難解な曲、わかりにくくなってしまった作品を見直し、その主旨をもう一度考えながら自分の能に活かしてゆく、この一連の作業は困難でもあり楽しいものでもあります。

この過程を経て一番の能があることをおわかり戴ければと思います。

コメントは停止中です。