平成21年6月5日、6日、福島の謡蹟めぐりと山形県の山寺に参拝して来ました。

5日は東北新幹線の郡山駅で下車し、タクシー(個人タクシー和幸さん)を借りきり、静御前堂、采女神社、王宮伊豆神社、昼食は長兵衛庵にてそばをいただき、黒塚ゆかりの地、観世寺をまわり、岳温泉で湯に浸かって、福島にて一泊してきました。

福島といえば餃子、というほど、おいしいお店があるので有名です。今回は「山女」という店に行きましたが、ここはオススメです。福島駅から直ぐ近くですので、一度行ってみて下さい。

二日目は生憎の雨模様でしたが、文知摺観音、医王寺を参拝して、山寺に登って来ました。

では、写真にてご紹介いたします。

静御前は義経を慕ってここ郡山まで来ますが、すでに義経が平泉向かった事を知って嘆き、美女沼に身を投げたと伝えられています。その後、里人が哀れみ、静御前の霊を祭ったのがこのお堂です。郡山市静町にあります。

近年、8月5、6、7日には采女祭が催され、その時はここも賑やかになるとタクシーの和幸さんが教えてくれましたが、そんなことが想像出来ないほど、静かな神社です。

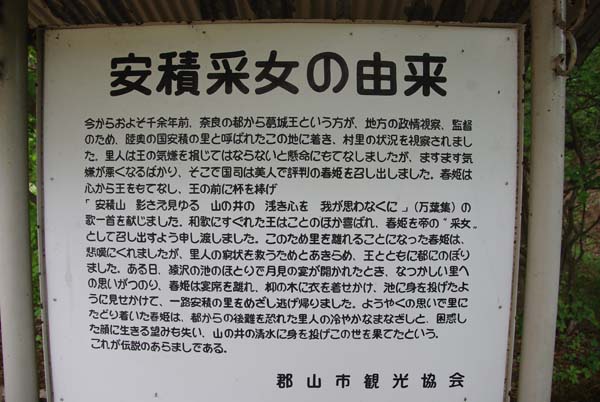

能『采女』では、采女は猿沢の池に入水しますが、もうひとつの説よると、この地まで戻り入水しているようです。どちらにしても悲しいお話です。

鳥居をくぐると小さな祠の采女塚があります。まわりに水芭蕉があり、花咲くシーズンは美しいことでしょう。

4メートル四方の小さな池で、身を投げても今なら助かりそうな池です。

能『花筐』に「みちのくの浅香の沼の、はながつみ」と謡われているのは、この「はなかつみ」。近年、郡山市の花と認定されましたが、小さくかわいい花です。采女公園を管理している地元の方が、もうほとんど散っているのに、咲いているところを捜して見つけて下さいました。

左から、親切にいろいろ教えて下さいましたタクシーの和幸さんと、お名前をお聞きしなかったので判らない管理人の方と私。東北の方々はみな、おっとりしていて親切で、優しいです。

葛城王(橘諸兄)を祀った神社。葛城王は国司の粗末な接待に怒りますが、采女であった女性が「浅香山影さえ見ゆる山の井の…」と詠んだことで機嫌を直したという話があります。ここに采女のご神体も収められているというので、丁寧に参拝しておきました。

石碑は本殿左手に、珍しい霊亀の上にあります。

二本松の観世寺に向かう途中に浅香山がある。山というよりも丘のような高さだが、昔はこれも山であったのでしょう。

安積山は赤松が多く、山頂には大きな立派な赤松があります。

ここにも山の井清水がありますが、岩も清水もきれいに整備されています。安積香山公園の裏、駐車場の横にあるので注意して見ないと見落としてしまいます。

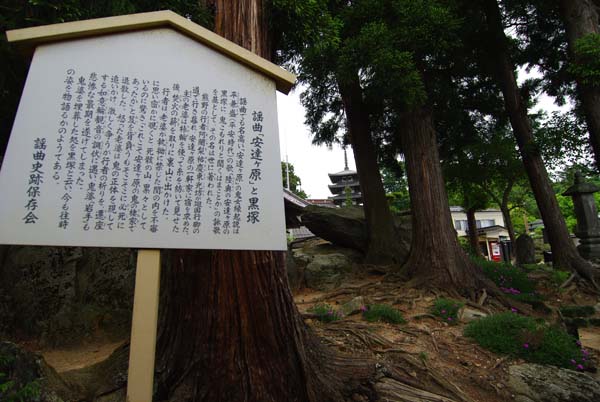

能『黒塚』(観世流『安達原』)所縁の寺。電話0243-22-0797 観世寺と黒塚は阿武隈川の土手横にあります。観世寺は能『黒塚』のワキが勤める阿闍利祐慶東光坊の開基となっています。

駒札を見つけるとほっとしますが、境内の隅に設置されているのが残念。門を入りすぐに左に回り、巨岩群の下にあります。

「謡蹟めぐりみちのく編・青木実著」では、岩は太古阿武隈川の氾濫で積み上げられたものと書かれていますが、まさに自然はとんでもない大きな力を見せつけるものだと感心させられます。

観世寺から阿武隈川に向かう途中に孤立して大きな杉が立っていますが、これが黒塚跡。

鬼婆岩手が葬られたとされる黒塚。昔は森だったと思われますが、今は土手下にあり、周りになにもないのが不思議な感じでした。

ワキ東光坊の阿闍利を真似て祈ってみました。

岳温泉で湯に浸かり、福島市内に入るところで、能『藤戸』で「いつまでとてか信夫山」と謡われている信夫山が見えたので車をとめて撮影。この山の下を新幹線のトンネルがあるかと思うと、「いつまでとてか…」となります。 ここまでが初日です。

朝8時15分に到着。開門時間が9時となっていましたが、お願いしたら親切に開けて下さいました。生憎の雨模様でしたが、新緑の鮮やかさが増し、一面緑一色のきれいな景色でした。 源融の帰りを待ちわびた虎女は文知摺観音に百日の願をたてますが、融からは何の便りもありませんでした。嘆き悲しんでいると石に融公の面影が浮かびますが、その後虎女は病に伏し短い生涯を閉じたといいます。この摺石は別名鏡石といわれています。

中に多宝塔五智如来像がありますが、通常は拝見出来ません。

放生池の上手にふたりの墓が作られています。能『小塩』に「みちのくの忍ぶもぢずり誰故に乱れそめにし、我ならなくに」と謡われていますが、これは源融公の歌です。

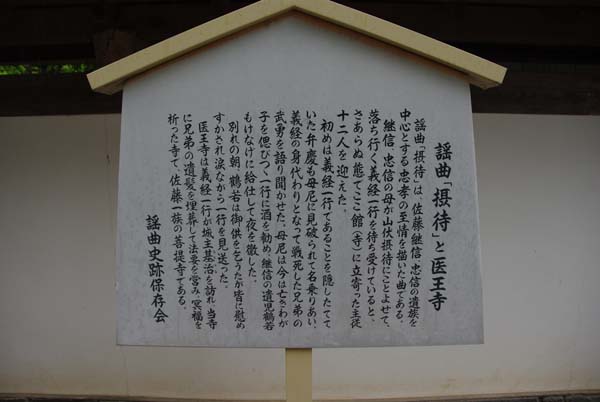

佐藤継信、忠信の墓があります。

右が本堂、真っ直ぐに兄弟の墓があります。宝物館は左にあり無料で拝見出来ます。 能登殿が継信を射殺したとされる鏃(やじり)がありました。

今回の旅では観世寺とここだけにしか駒札はありませんでした。 もっと増えるといいと思いますが…。

兄弟仲良く立派な石碑が並んでいます。

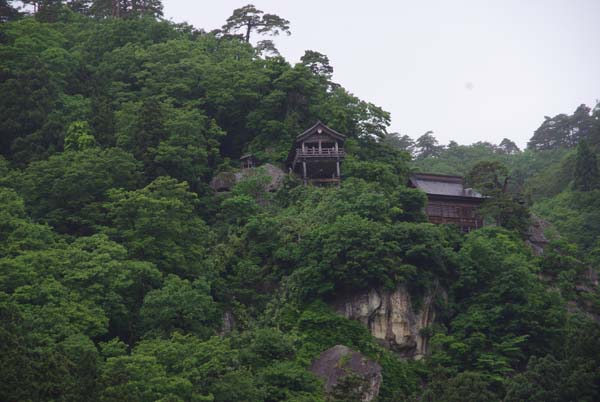

参道入り口の案内碑があるところから、急な階段が始まります。上がりきると根本中堂が見えてきますが、ここはまだ序の口です。山寺奥の院は左手にまわると入り口があります

階段を登ること10分ほど、山門の手前に巨岩に経が書かれた岩壁が見られます

山門あたりが奥の院までの三分の二程度、まだまだ登りが続きますが、ここから視界が開がります

立石寺の奥の院で朱印を頂戴して、少し戻り、右手に登ると展望台への道となります。

あまり広くはありませんが、堂内からの景色は絶景です。

眼下に山寺の駅や仙山線が見えます。ちょうど曇り空でかすんでいましたが、それもまた風情があります。

山寺駅のホームより300mmの望遠で撮影しました。40分前にあそこにいたのか、とシャッターを押しました。