神戸近郊と三井寺、清涼寺

平成19年7月7日と8日は全国菊生会・明生会合同ゆかた会が琵琶湖畔「琵琶湖グランドホテル京近江」で催されました。

前日の6日(金)には神戸近郊の謡蹟めぐりを、そして月曜日は社中の皆様と三井寺と清涼寺にお参りしてきました。

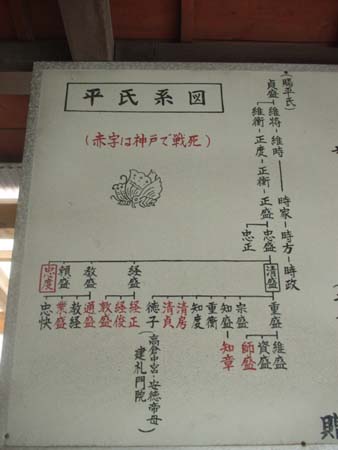

山陽本線の新長田(しんながた)駅で下車し、タクシーを利用して「清盛塚」「忠度腕塚」「胴塚(首塚)」、阪神淡路大震災と道路拡張で離散された、「平知章の碑」や「平通盛、木村源吾重章、猪俣小平六の石碑」を探し、鵯越墓園にある「義経駒つなぎの松跡」「蛙岩」を見つけ、山を下り願成寺にて「平通盛と小宰相の墓」にお参りして、JRで三宮駅まで移動し昼食をとり、駅から徒歩5分ほどの生田神社にも行ってきました。神社では「箙の梅の碑」と「梶原景季の井戸」と「生田の森」を眺めて、前半の神戸近郊の謡蹟めぐりを終了しました。翌日からの全国菊生会・明生会合同ゆかた会の会場となる「琵琶湖グランドホテル別館京近江」に向かい、会の準備をして、9日は三井寺と清涼寺を貸切バスで社中の皆様と楽しく謡蹟めぐりをして参りました。

では写真でご紹介します。(平成19年現在)

清盛塚は兵庫駅から車で7,8分ほど、高さ10メートルほどの十三の塔は北条貞時が清盛を弔うために建立したといわれています。神戸市兵庫区切戸町1-3

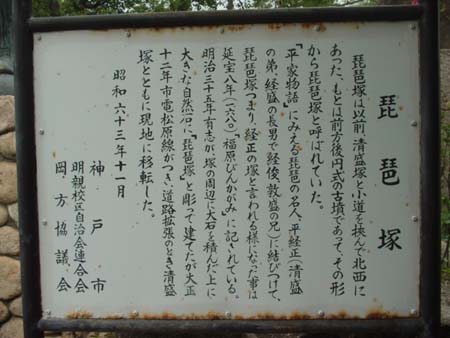

清盛塚も琵琶塚も以前は違う場所にありましたが現在の場所に移動しました。

清盛塚の裏には琵琶塚があります。

この案内碑は人家の片隅にあるのを見つけました。

長田区駒ヶ林町4丁目5番地

漁業組合左横から入る道を少し進むと右上に腕塚堂とあります。

小さな灯籠ですが立派でした。

阪神大震災時には相当な被害を受けたようですが、現在は地元の方のご尽力により、狭いながらもきちんと復興されています。

中央に薩摩の守忠度と、左には忠度の部下、平家兵士と書かれている位牌がありました。

胴塚の所在が判らなくタクシーの運転手さんにお聞きして「このあたりでしょう」と案内されたら、ずばり!すぐに発見出来ました。右側の植木があるところが胴塚です。

小さな看板で見落としてしまいます。

忠度は忠盛の五男。清盛とは腹違いですが、文武両道の達人です。能『忠度』のシテ謡は強吟と和吟の繰り返しでむずかしい謡いですが、文と武を表しているといわれています。

平知章の墓、平通盛の墓、木村源吾重章の墓、猪俣小平六の墓が一個所に集められました。以前はそれぞれ別の場所に点在していましたが、震災後ここに再興されました。

村野高校グランド西側

通盛と重章は差し違えて死にますが、死後も隣同士に葬られています。

石碑の経緯がここに記されています。

鵯越霊園の前の道路に建てられていますが、見落とすほどの大きさです。

名所案内板が駅に飾られていましたので、それを頼りに駒つなぎの松、蛙岩などを探索しました。

霊園の山頂付近にある高尾不動尊の奥に、義経駒つなぎの松がありました。

義経が鵯越を通過したときに、戦勝祈願で高尾不動にお参りし、そのときに馬をつなぎ留めた松が以前はありましたが、現在は朽ちてその跡だけがありました。

無惨にも幹がすこしあるだけでした。

一説にはここから山を下ったとありますが、平家方が陣をはっていたのは須磨一ノ谷ですから、ここからというのは信憑性が薄いと思われます。新緑地区

願成寺

平通盛と小宰相の墓があります。

左から住蓮上人、小宰相、通盛の墓。住蓮上人は鳴門の海に小宰相と共に入水した乳母、呉羽の義兄で願成寺の中興の祖といわれている。以前は上人の左側に呉羽の墓もあったが、地震で今は無くなっていてさびしい限りだ。

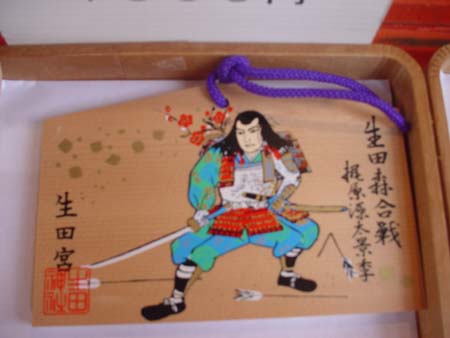

生田神社通用門、左の駐車場前には箙の梅の石碑があります。

以前は道路際にあったようですが、一段高いところに安置されています。生田神社境内

草が生えて梅の字が読みにくいですが、確かに梅と書かれています。梅は石碑の左にあります。

女優藤原紀香・お笑い芸人陣内孝則の結婚式場となり有名になった生田神社ですが、式のあった19年5月は参拝客が殺到したとのことです。

神社の裏手が生田の森と呼ばれていますが、案内石碑も震災で破損、修理した跡が12年前(平成7年1月)を思い起こさせます。

通用門右手にひっそりとあるので、見落としてしまいそうです。

源平生田の森の合戦の折、梶原景時がこの井戸水を掬んで生田の神に武運を祈ったと伝えられている。別説では景季がこの水を掬った時、箙の梅の花影が映ったともいわれている。

この門は徳川家康により甲賀常楽寺より寄進された。ここより境内全部廻ると3~40分かかる。境内は広く階段も多いので、ご高齢の方や、足腰に自信のない会員はバスで待機されることになりました。参拝には丈夫な身体と健康が必須のようです。

日本の三銘鐘は宇治平等院、高尾神護寺と近江八景「三井晩鐘」で知られる園城寺です。

天智、天武、持統天皇の産湯に用いられた霊泉から「御井(みい)の寺」三井寺と呼ばれるようになりました。

観音堂の観月舞台前に謡蹟保存会の立て札があり、ゆかた会参加者と記念撮影しました。

広い境内は階段がなく高齢者には参拝しやすいお寺です。

本尊釈迦如来像は国宝。

本尊釈迦如来は釈迦37歳の生き姿を刻んだものといわれています。

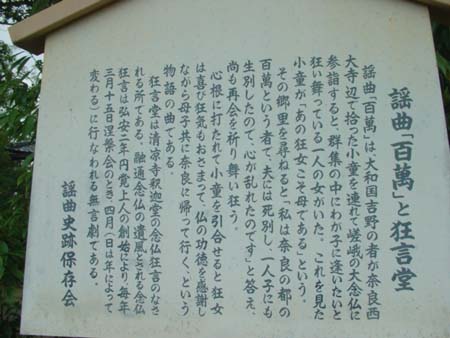

能『百萬』のクセはシテの母親が奈良坂から京都清涼寺まで子を尋ねる道行を舞い謡います。

本堂前を左折、鐘楼と狂言堂の間にありました。

多宝塔と嵯峨天皇の宝塔の間に源融公の墓があります。立派で綺麗に整備されたお墓の前です。