平成22年7月2日、知多半島先端にある寺「野間大坊」と三河国・現在の知立市八橋を謡蹟めぐりしてきました。

今回は名鉄線を使わず、車にて豊橋駅から走行時間二時間で『朝長』で謡われる源義朝公の墓がある野間大坊を訪れました。予め予約していたご住職から絵解きをお聞きし、またお寺の縁起などいろいろなお話も伺うことが出来ました。いつか勤めたいと思う『朝長』の成功祈願をして、木太刀の奉納もしました。乱橋跡、湯殿跡、長田家屋敷跡、はりつけ場などを巡り、蒲郡への帰路の途中、『杜若』の謡蹟、知立の八橋に寄り、季節はずれでしたが、一輪の杜若を見てまた『杜若』も勤めたくなりました。

義朝に謀反を起こし平家方に寝返った長田忠致(おさだだだむね)は、平家滅亡後は頼朝に従いますが、主君を裏切る不届き者としてはりつけにされます。

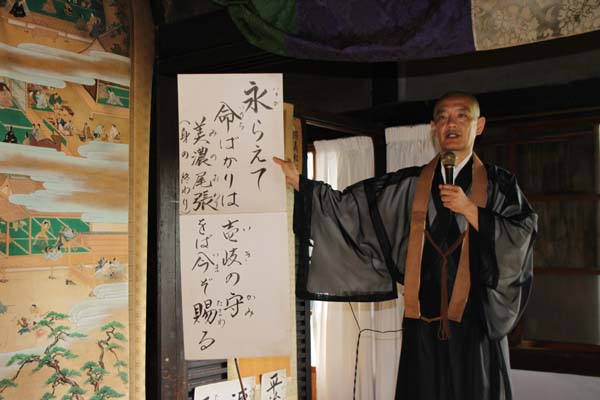

「永らえて命ばかりは壱岐の守、美濃(身の)尾張(おわり)をば、今ぞ賜る」は忠致の辞世の句です。

「我に小太刀の一本でもあればむざむざ討たれはせんものを」と本当に聞こえてきそうな狩野探幽の絵です。

慰霊のための木太刀が山積みされています。私も一本奉納しました。奉納金は¥500です。

能『朝長』には父義朝公最期の場面が「父、義朝はこれよりも野間の内海に落ち行き、長田を頼み給えども、頼む木のもとに雨洩りて、やみやみと討たれ給ひぬ」と謡われています。

『朝長』の謡「これを最期の御言葉にて、こと切れさせ給えば、義朝・正清取り付きて」 とある政清は鎌田政家のこと。政家は妻の父(長田忠致)に気を許し、多量の酒を呑まされだまし討ちされてしまいます。それを知った妻は嘆き自害します。

池の禅尼は生け捕られた少年頼朝が我が子に似ていたので清盛に助命嘆願したとも言われています。

滅亡した平家方で唯一、池の禅尼一党の頼盛一族は、壇ノ浦合戦後も生き延びています。

能『鬼界島(俊寛)』のツレ役として登場する平判官康頼の墓は、ここ以外、京都の双林寺にもあります。

長田忠致はこの池で義朝の首を洗ったと言われています。

国家の一大事があると池の水が赤くなると言われ、江戸末期の大政奉還のとき、本当に池が真っ赤になったと伝えられています。

義朝公謀殺の一大事を聞いた家臣の渋谷金王丸と鷲栖玄光らが湯殿に駆けつける時、長田忠致の家臣とこの地にあった橋のあたりで乱戦したことから、乱橋と言われるようになりました。

物静かな畑の奥に立派な銅像と湯殿跡があります。

当時のお風呂は蒸し風呂(サウナ)です。

謀反を起こした長田家の屋敷跡は野間大坊と名鉄線「内海」駅の間にあります。

長田屋敷跡近くに忠致らがはりつけになった松が今も残っています。

季節はずれながら、一輪咲いていてくれました。

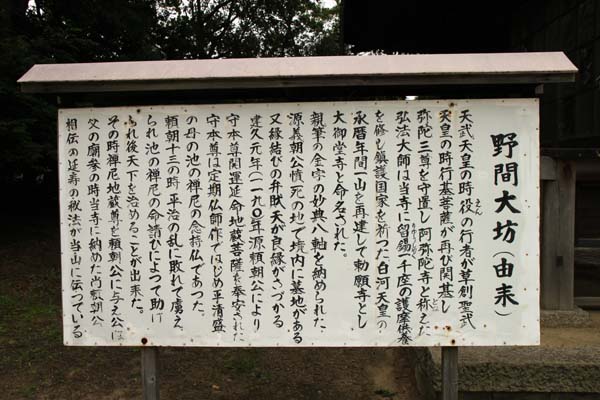

駒札は正門の右に立てられています。

名鉄線の線路沿いにある供養塔。

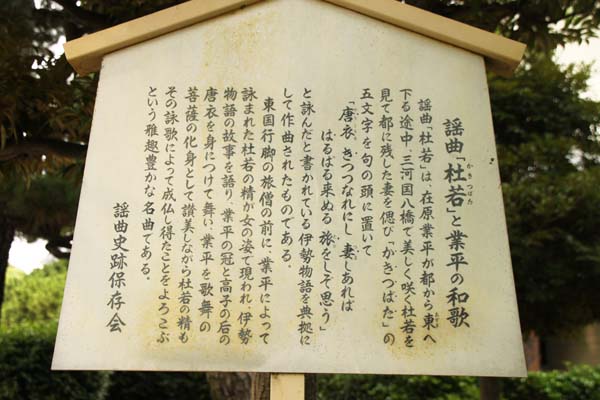

業平がここで「唐衣着つつなれにしつましあれば遙々来ぬる旅をしぞ思う」と詠んだところです。