GWの初日(平成22年4月28日)、高崎近郊の謡蹟めぐりに行きました。

新幹線は混雑が予想されるので、湘南新宿ラインの普通電車を利用して、恵比寿から高崎まで2時間かかりますが行って来ました。

東京は晴れていたのですが、高崎近くになったら車窓に雨が落ちてきて、傘が必要になりました。

今回は駅前でレンタカーを借りての謡蹟めぐりです。カーナビーがマイナーな訪問先を案内してくれるので助かりました。

訪問先は、頼政神社(『頼政』)、常世神社(『鉢木』)、佐野の船橋(『船橋』)とその歌碑、定家神社(『定家』)が南高崎駅周辺、午後は磯部まで移動して、松岸寺(『藤戸』)の佐々木盛綱の墓にお参りして、最後は「はやし屋」でひとっ風呂浴びて帰りました。

元禄八年、松平右京大夫輝貞公が高崎藩に封ぜられた時、祖先・源頼政公を祀って頼政神社を建てました。源頼政は能では『頼政』『鵺』で登場する、平安末期の源家の正統に生まれた武将にして歌人です。昇殿を願い詠んだ「人知れぬ大内山の山守は木隠れてこそ月を見るかな」は『小袖曽我』にも謡われている。

昔は橋がなかったので幾艘かの舟を繋げ、間に板を敷いて橋の代わりにしていたので 船橋と言われていました。今は橋桁は鉄筋ですが、それでも木橋はなかなか風情があります

対岸に渡り撮影。意外と川の流れが速いのに驚きました。橋桁のブルーカラーはどうも不似合いに感じますが・・・。

橋の上から川を覗くと鯉が上流へと泳いでは流され泳いでは、と繰り返していました。 鮭なら判りますが、鯉も上るのでしょうか?

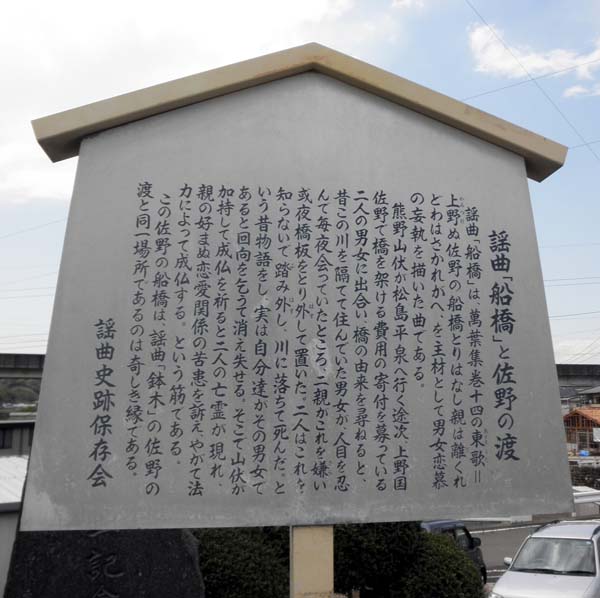

「かみつけの佐野の舟はしとりはなし 親はさくれどわはさかるがへ」の歌碑があります。 能『船橋』では「東路の佐野の船橋取り放し、親しさくれば妹に逢わぬかも」と謡います。 文政10年に作られた歌碑ですが、当時はここから烏川が見られたと思います。今は新幹線の架線しか見えないのが寂しいです。

今回はじめての保存会立て札。思わず「あった!」と叫んでしまいました。

車で通ると見過ごすほど小さな鳥居です。

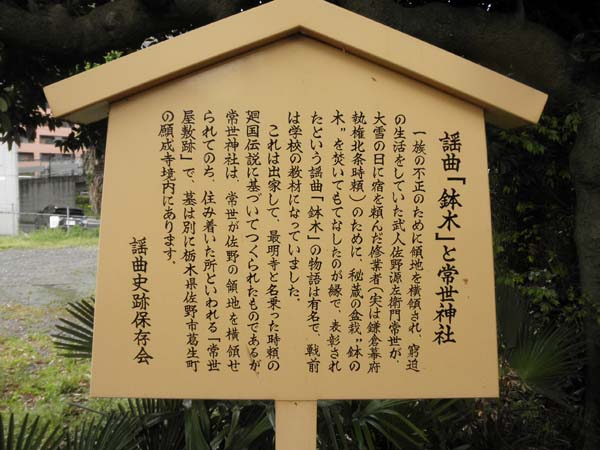

能『鉢木』の主人公、佐野源左衛門常世を祀っています。

神社左手に石碑があります。

常世神社は新幹線の下にありますが、神社を外して走ってくれてよかったです。

最近立てられた立て札です。いつも見慣れているものと少し違いますが、やはりこれがあると謡蹟めぐりをした気分になります。

最初にこれを見れば、周辺が判りやすかったことでしょう。

元は高田神社と呼ばれていましたが、定家の詠んだ「駒とめて袖うち払ふかげもなし、佐野のわたりの雪の夕暮れ」にかけて定家を合祀して定家神社と言われるようになりました。 「駒とめて」の歌は三輪山の麓の佐野とも、新宮市の佐野とも言われているので、あまり能『定家』とは関係が薄いようです。

安中から磯部に向かうと右側に見えますが、見逃してしまうほど小さな参道です。 佐々木盛綱の菩提寺です。

お寺の左手奥にあり、立派な建物の中には五輪塔があります。