平成22年5月4日、近鉄吉野神宮駅から予め予約していたタクシーに乗車して、能『国栖』『吉野静』『忠信』『嵐山』『二人静』などのゆかりの地を、吉野山一帯と、宮滝、菜摘、あまり訪れることがない浄見原神社、川上村の蜻蛉の滝まで足をのばし、大阪に戻る途中に西国霊場第六番壺阪寺と『田村』で謡われる子嶋寺、一日の最後は二上山麓の『当麻』や『雲雀山』でお馴染みの当麻寺と石光寺(染寺)を謡蹟めぐりして来ました。

この行程は朝9時半からスタートして最終地には17時半と8時間かかりましたが、タクシー利用のお陰でたくさんの謡蹟を廻れました。参考:料金 一時間¥4600

仁王門を通ると本堂を後ろから眺めることになるが、これは本堂が南面しているから。 『国栖』の後シテ・蔵王権現はこの内陣から「即ち姿を現して」と勢いよく姿を現します

蔵王堂は国宝で安土桃山時代の建立。本尊は金剛蔵王権現の秘仏で普段は見られませんが、平成22年の9月から12月までは特別御開帳がありますので拝見出来ます。

義経が馬を繋いだと言われる駒繋ぎの松は残念ながら切られています。

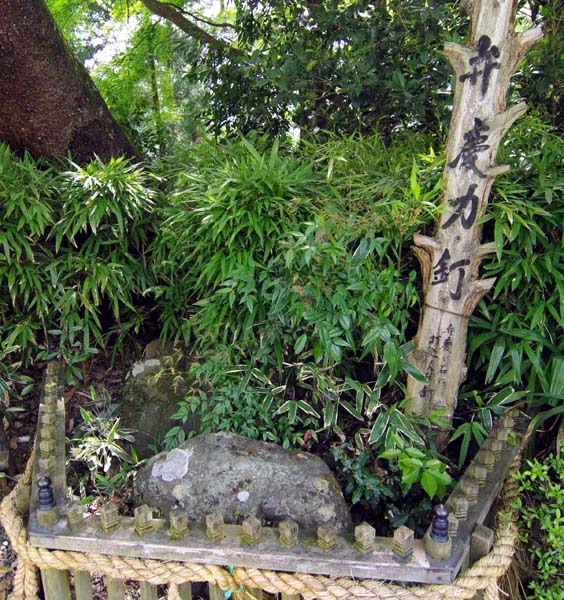

弁慶が素手で五寸釘を打ち込んだという石。 入口左手には義経の馬の馬蹄跡があります。

吉野山に逃れた義経と郎党十六名・静御前はここで逃避の生活をしましたが、静御前が同行することに快く思わない者もいたので、静御前に数々の財宝を与え山を下らせることになりました。能『吉野静』の謡蹟地。

左の部屋に義経と静御前が仲良くいるのを見て、弁慶は時の情勢を案じ静御前を帰すことを思案したのでしょう。そんな想像が出来る空間です。

「色々威腹巻鎧」は義経の身長が小さいことが容易に想像出来ます。

以前は入れたようですが、現在は立入禁止になっていたため望遠レンズにて撮影。 社前に「舞塚」があり、静御前の舞塚とも、また大海人皇子(後の天武天皇)が社前で琴を弾いたとき、天女が舞を舞ったところとも言われ、伝説も様々です。

吉野山の奥の院にあるのでバスか車の利用が便利。右手奥に進むと西行庵がある。 「さながらここも金(こがね)の峯の、光も輝く千本の桜」と『嵐山』で謡われるのはこの辺りのこと。更に奥に行くと「青根が峯ここに」とも謡われる青根が峯山頂があります。

文治元年、義経一行は吉野山の衆徒に追われここに身を潜めて隠れていましたが、味方と思っていた衆徒の寝返りによりここも追われることになります。義経は屋根を蹴破って逃げたと言われ、この塔は別名「蹴抜けの塔」とも言われています。ここは本来、山伏修験道の休場であったところで、昔はもっと奥の青根ヶ峯に近いところにあったようです。

赤い楼門をくぐると右手に三殿を一棟に集めた水分天神がありますが、能『嵐山』の後ツレで登場する子守明神は奥に鎮座されています。後シテが登場する前に勝手明神と子守明神の相舞がありますが、能では勝手は女神、子守は男神として扱われています。

(場所 子守神社より下る途中)

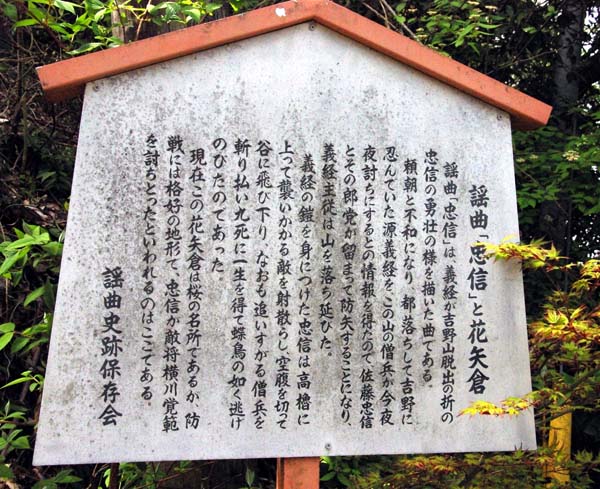

佐藤忠信はここに立って雨のように矢を射って横川覚範を討ちました。能『忠信』(喜多流にはない)の舞台はここです。

吉野山を下りた佐藤忠信は京の都にて義経を捜しますが、頼朝勢の不意打ちに合い無念の死をとげます。

蔵王堂を眼下に小さく見ると吉野山の広大さを実感します。 桜のシーズンはマイカー入山禁止となります。

石碑が三つ並んでいますがこれは供養塔。向かって左手に新しい石碑の横川覚範の首塚もあります。

吉野山を下りて宮滝に行く途中に、能『二人静』の「桜木の宮、神の宮滝、西河の滝」と謡われる「桜木神社」に立ち寄りました。

喜佐谷川に屋根付きの特殊な橋がかかっています。

滝というので、大きな滝を想像しましたが、左手下に見える小さな滝です。

中央上部にある小さな段差で水が落ちているところが宮滝。 「宮滝」は飛鳥や奈良時代にこの景勝地に離宮(吉野宮)が置かれたことによります。

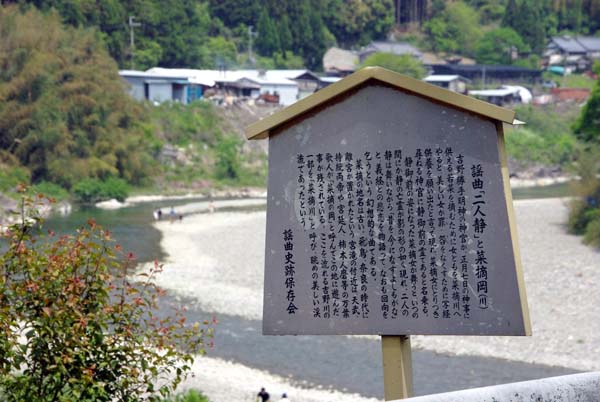

吉野川の一部を菜摘川といいます。能『二人静』は吉野勝手明神の神官が正月七日の神事に供える若菜を女どもに採らせます。そこへ静御前の霊が現れ、菜摘女に取り憑き二人の静は舞ながら「昔を今になすよしもがな」と義経との悲恋を物語り、回向を願う話です。

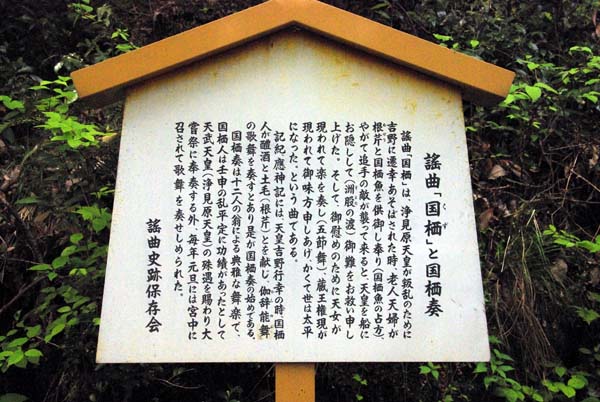

国栖トンネルそばに小さな案内板があり指示に従って狭い道を進むと、国栖奏伝習所があります。川沿いに進むと神社です。能『国栖』では浄見原天皇はここ国栖村の漁翁に命を助けてもらい後に天武天皇となります。能では鮎や根芹を食べたと謡われていますので、想像しながらシャッターを押しました。

能では大海人皇子に鮎を献上していますが、土地の案内板には腹赤魚(うぐい)をお供えしたと書かれています。

この狭い屋根の下で、国栖奏は舞翁2人、笛翁4人、鼓翁1人、謡翁5人で行われます。 舞翁は右手に鈴を左手にサカキを持って「エンエー」の声に合わせて舞う素朴な舞とのことです。

能『嵐山』で「青根が峯ここに」と謡われる青根が峯から流れる音無川に蜻蛉の滝があります。 能『二人静』で「神の宮滝、西河の滝・・・」と謡われる西河の滝はここの事で、段差があるダイナミックな滝です。

滝に沿って小道があり、上から下まで滝を見ることができます。

謡蹟とは関係ありませんが、子嶋寺に寄るついでに立ち寄りました。室町時代の再建以来初公開となる三重塔初層が開扉されていて、内陣の大日如来と秘仏弘法大師像が特別拝観出来ました。眼病に効験があるとされています。

子嶋寺のパンフレットには謡曲『田村』発祥の地と書かれていて、第二代延鎮は坂上田村麻呂と師檀の契りあり、此寺を興し後、延鎮と清水寺を開く・・・とあります。能『田村』のシテの語りは「昔、大和の国、子嶋寺(こしまでら)に延鎮といっし沙門・・・」と謡われています。内陣には延鎮僧都の像があります。

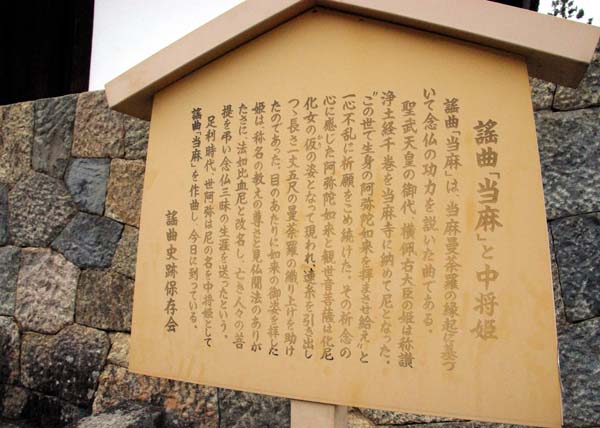

当麻曼荼羅で有名な中将姫は、能では『当麻』と『雲雀山』に登場します。『当麻』は大曲なので能楽師のだれでもが簡単に中将姫役にはなれません。『雲雀山』の中将姫は子方なので大人には無理です。中将姫役は能楽師には近いようで実は遠い存在なのです。

この立て札よく陽が当たるせいか、文字が薄く剥げてきています。 写真撮影は出来ませんが、講堂と金堂の仏像はすぐれものが揃っています。 中でも金堂の四天王像は白鳳時代の百済からの献納仏、異国的雰囲気がいいです。

桜は終わりましたが、導き観音のある中之坊では藤や牡丹が咲き乱れ、花の見頃でした。

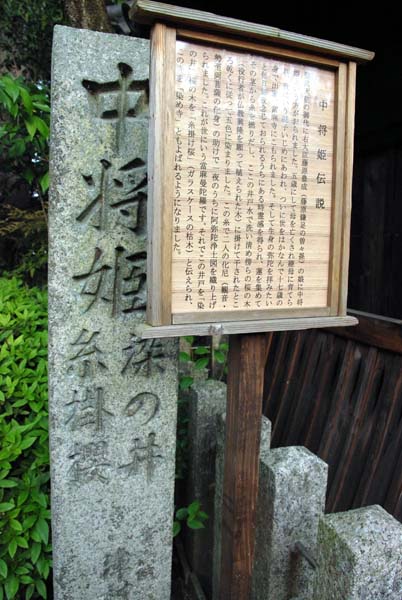

聖武天皇の時、蓮糸曼荼羅を織った中将姫はこの寺の井戸で蓮糸を洗い五色に染め、桜の木にかけて乾かしたというので、この桜の木を「糸かけ桜」、井戸を「染め井」というそうです。能『当麻』では染寺は染殿と謡っています。

「糸かけ桜」、「染め井」の石碑です。

古株はガラスケースに入っています。

残念ながらこれ以上はカメラが届かず、井戸の底は見られませんでした。

タクシーで到着したのが5時を3,4分過ぎていたので、もうだめかと諦めましたが、 ちょうどご住職がいらっしゃって、「もうだめですか?」とお願いしたら、「タクシーをご利用なさってわざわざいらして下さったものをお返しするのも・・・」とお情けで入れて下さいました。入ると「門は閉門しますが、どうぞごゆっくり」と言われて恐縮しました。 まことに有り難きお心にほっとあたたかい気持ちになりました。最高の旅の締めくくりということでしょう。