平成13年11月8日、『女郎花』ゆかりの地、八幡市の石清水八幡宮、松花堂庭園を訪ねてみました。

京阪電車、八幡市駅下車、目の前に男山山上行きのケーブルがあります。

本来は40分程度徒歩にて、一の鳥居、二の鳥居、三の鳥居と参拝しながらが登るところに御利益もあるのでしょうが、今回は時間の都合上、登りはケーブル、下りは徒歩としました。

単線行き違い方式の運転で、途中に高さ50メートルの日本一の橋脚があります。

山上駅に着きますと、左手側に展望台がありました。早速行って見ると正面は高速道路建設中、右には淀の競馬場と昔を偲ぶ景色ではありませんでしたが、「鳩の峯越し来てみれば三千世界もよそならず」の言葉通り眺望はすばらしく、

淀川、木津川、山崎、天王山、遠くに京都も見えそうで感激しました。

『忠度』に「心の花か蘭菊の狐川より引き返し」とある狐川は、『謡跡めぐり京都編』(青木実著)によると、「淀川対岸の山崎に男山が迫り、流れが変幻極まりなく、狐川渡しの舟人は狐にたぶらかされているように感じるので、この地点だけを狐川と呼ぶようになった」とありますが、この当たりの風情をよく表していると思いました。

ただ後ろを振り向くと、汚い看板で「100万弗の展望」と銘うたれていて、少々興ざめでした。

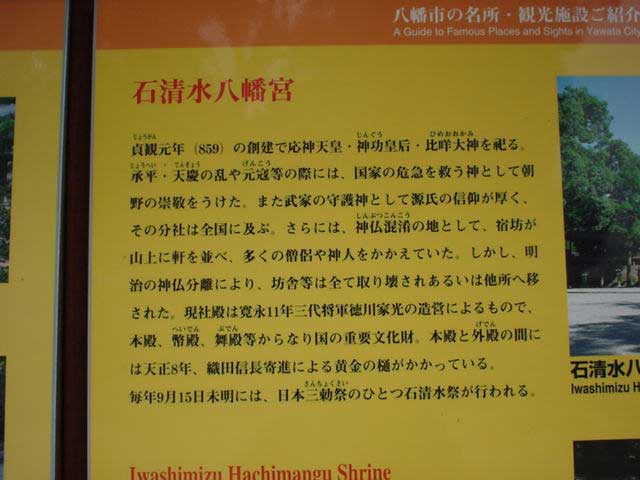

男山は古来有名な竹の産地で、その種類もモウソウチク・マダケ・ハチクなど数多くあります。石清水八幡宮が平安王城の守護社として宮中と深く関係していたことから、かぐや姫伝説の発祥の地ともいわれています。

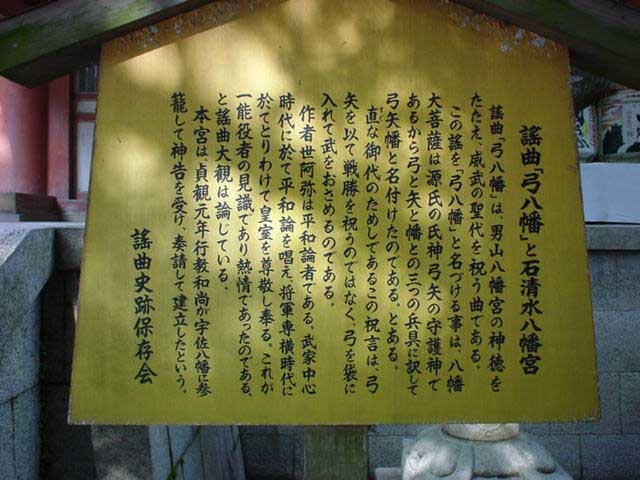

石清水八幡宮にゆかりのある曲は、『女郎花』と『弓八幡』です。

今回は平日でもあり人も少なく落ち着いて見られました。

只、妙に子供が多いなと思っていましたら、七五三でした。

参道は長くつづき、『女郎花』のシテの老人はよくここを登ったなと感心しながら下山しました。

「山下の人家軒を並べ」と謡う気分が判りました。真ん中に大谷川(放生川)が見えます。長い下り坂を降り、ようやく平地についたと思いふとみると、何故か『小鍛冶』にまつわる相槌神社の社がありましたので、思わずシャッターを切りました。

男山山麓には放生川が流れています、この川は大谷川というのですが、

八幡宮の目の前、放生会(ほうじょうえ・捕まえた生き物を放す行事)をするところのみのわずか十数メートルを放生川と呼ぶのだそうです。

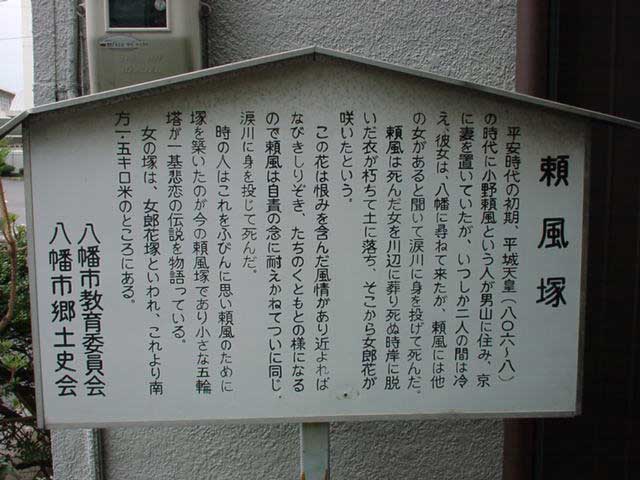

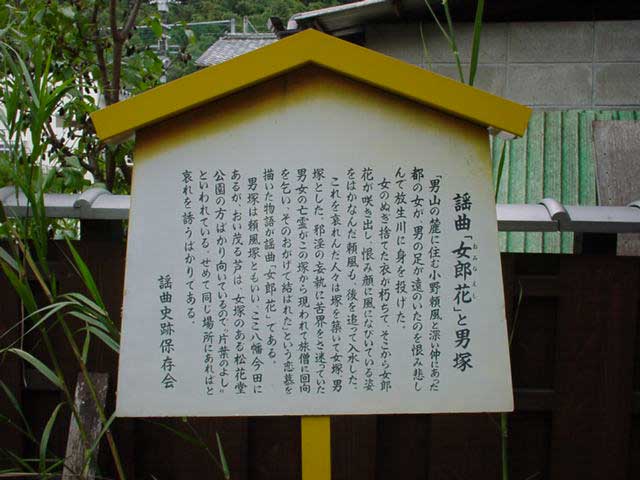

頼風と契りを結んだ京の女は、遙々ここ八幡市まで頼風を尋ね、頼風の心変わりと誤解して、世を儚んでこの川に投身しました。この川は昔より濁り江で、謡にも「和光の塵も濁江の河水に浮かむ鱗(うろぐす)は、げにも生けるを放つかとーー」とあり、決して綺麗とはいえません。京に不吉なことが起きる現象として3河川の話があります。「御手洗川に浪が立つ、五十鈴川が濁る、そして放生川が澄む」

これらのことが起きたら京に異変が起こるらしいです。この濁り江の放生川に身を投げたのですから、かわいそうな気がします。『放生川』という能がありますが喜多流では参考曲で、私は残念ながら

見たことはありません。

男山の麓、一の鳥居の傍にある頓宮は謡にも出てきます「神の御幸なる御旅所を伏し拝み」の御旅所、(仮の宮)のことだそうです。

男山の麓、一の鳥居の傍にある頓宮は謡にも出てきます「神の御幸なる御旅所を伏し拝み」の御旅所、(仮の宮)のことだそうです。

頓宮の傍に高良神社があります。能『弓八幡』ゆかりの神社です。

仁和寺の法師が間違えて山上に本宮があるのを知らず、ここを参拝して帰ったそうです。

八幡宮を後にして頼風塚、そして女郎花塚のある松花堂庭園に向かいました。

頼風塚は地元のタクシーの方でも直ぐには判らず、無線で調べてもらいました。

頼風塚は和菓子屋の横の細い道を通り奥の狭い所にありました。

小さな五輪塔が寂しく感じられました。

女塚が立派な庭園にあるのに、この男塚は余りに貧相、頼風がかわいそうに

思えました。おもわず今回の演能の無事をお祈りしてしまいました。

頼風塚を見てから、松花堂庭園に向かいました。ここは本来男山の山中にあった松花堂昭乗の庵を戦後、麓に移し松花堂庭園とし、女郎花塚も一緒に庭園のなかに移されました。

ここの庭はお薦めです。こぢんまりしていますが、最高の雰囲気です。

撮影禁止のため、ご紹介が出来ないのが残念ですが、皆様是非一度いらして下さい。それも平日に!です。これで「女郎花ゆかりの地を訪れて」は終了です。

この後、寺田屋、金札宮と、いろいろまわりましたが、楽しく面白い旅でした。

また企画し旅をしたいと思いました