平成14年5月1日から3日まで、明生会会員有志の皆様と熊野を探訪いたしました。

南紀白浜空港よりジャンボタクシーを調達、三日間貸切で走り回りました。初日は中辺路(なかへじ)より熊野大社本宮を経て新宮まで、二日目は新宮より那智の滝、阿弥陀寺などを廻り那智勝浦に宿泊、三日目は串本や白浜などの海岸線を走り南紀白浜空港へ戻るという行程でした。楽しく、実りある紀行を写真を添えご案内いたします。

初日の天候は生憎の雨、白浜空港にて熊野第一タクシーの岡田さんの出迎えを受け、一路、熊野道、中辺路へ向かいました。先ず傍を流れる岩田川が見えてきました。この川は能『当麻』の道行に「帰り紀の路の関越えて、こや三熊野の岩田川、浪も散るなり朝日影」とでてきます。その畔に能、『道成寺』の清姫にゆかりの地がありますので、謡蹟めぐり隊の我々としてはまず清姫のお墓のお参りから始めました。安珍清姫物語で有名な清姫はここ真砂(まなご)に生まれ育ちました。

岩田川には幼い清姫が泳いだと伝えられている清姫淵や清姫の墓があります。また車で5分程走ると、清姫の菩提寺、福巌寺(別名、一願寺)があり、お参りしてきました。

いよいよ熊野古道です。昔は徒歩で二日かけて本宮にお参りしたようです。今でもハイカーはザックを背負い縦走しますが、謡蹟めぐり隊には時間と体力のことを考慮し、要所要所を車で廻るという効率的な探訪にしました。

古道には王子と呼ばれる休憩場が沢山あります。立派なお社や休み処があるところもあれば、今は荒れ果てて何もないところもあります。なぜ王子という名称がついたかの詳細は不明です。

能『鬼界島』の、成経、康頼の謡に

「我ら都に在りし時、熊野参詣三十三度の歩みをなさんと立願せしに、その半ばにも数足らでかかる遠流の身となれば所願も空しくはやなりぬ、せめてのことの余りにや、この島に三熊野を勧請申し、都よりの道中の九十九所の王子まで,悉く順礼の神路に幣を捧げつつ」とあります。

不信心者、俊寛が熊野や厳島信仰が薄かったのに対し、流された二人は、島に三熊野を勧請して幾つかの王子をこしらえ日夜参詣し、帰洛を神に祈っていたのです。

像は高さ40センチほど、牛と馬の両方に跨る童子という珍しいものです。

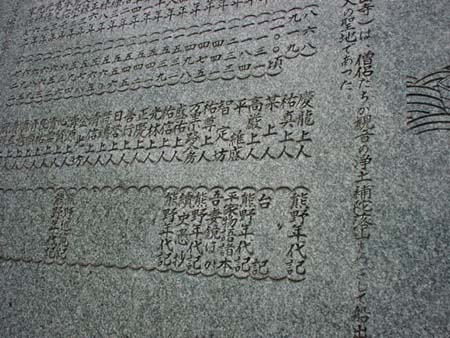

湯の峰温泉を経て大斎原(おおゆのはら)に到着。ここは明治22年の大洪水があるまで熊野本宮大社の地でした。音無川と熊野川に挟まれた中州のような所ですが、当時の惨事の写真を見ると自然の破壊力の恐ろしさがよく判ります。12社殿のうち8社殿が損壊、被害を免れた上社の4社殿が現在地の高台に移築されました。

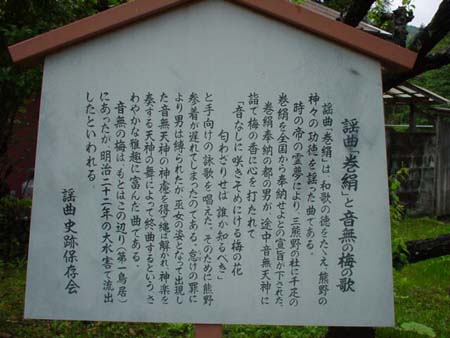

能『巻絹』にある 「証誠殿は阿弥陀如来」はここのことです。

本宮お参りの後、先に入湯予約をしておいた湯の峰温泉に戻り、つぼ湯につかりました。あいにく写真はありませんが、待つこと一時間、私と隊員一名が体験しました。この湯は小栗判官が湯治したことで有名ですが、一人又は二人がようやく入れるかという程の狭く小さい岩風呂です。「温泉と謡蹟」がモットーの我々には貴重な湯治体験でした。

つぼ湯を後に忠度出生の地を訪れました。熊野川を新宮に下る途中の宮井にその地の碑があります。忠度は清盛の腹違いの弟、文武両道に優れ、腕力強く、和歌も詠む粋人です。千載集に歌が選ばれましたが、読み人知らずと書かれたのが無念で、その執心を扱ったのが能『忠度』『俊成忠度』です。

熊野速玉大社の祭神はもともと神倉山に祭られていましたが、景行天皇の時代に現在地に遷座したといわれています。そのため神倉山を元宮、ここを新宮と呼ぶようになり、神倉山の地名が残ったようです。

神倉神社は山の中腹に鎮座するゴトビキ岩と呼ばれる巨岩がご神体です。ここにお参りするには、ほとんど垂直に近い絶壁の急斜面の登坂となり、隊員三名は無念の退却。はうように登りにくい急傾斜を上がると、連縄を張られた巨岩が現れ、その大きさに圧倒されました。またここからの展望はすばらしく、熊野灘や市街地の眺めが最高で、頑張って登ってきた甲斐があったと大満足、嬉しくなりました。

頼朝は正治元年53歳にて没、死因は落馬と言われていますが、頼朝ほどの武将が落馬が原因で死んだとは信じられません。

飛滝神社の奥にあるお滝拝所に行くと滝を間近に見られます。但し水しぶきが飛んでくるのを覚悟しなければなりません。

那智滝 一の滝の手前に御幣が立てられてあります。

那智山の那智スカイラインの終点に妙法山阿弥陀寺があります。ここの鐘は「妙法山の一つ鐘」といわれ、死者の霊は必ずここで鐘を一つ撞いてからあの世に旅立つといわれ、私は現世の安穏と先祖の弔いのため、生きているうちに一度撞いておきました。

下山途中で古道を歩くことにしました。有志三人快晴の中、滑る石段に注意しながら20分ほど歩いて下り、古道を満喫しました。

平成になり現在の補陀洛山寺に改修されましたが、それ以前は荒れ果てた寂しい寺だったといいます。

平成になり現在の補陀洛山寺に改修されましたが、それ以前は荒れ果てた寂しい寺だったといいます。

この紀行最後の見どころと思っていました橋杭岩です。ちょうど干潮時でしたので、奇岩の様子が見えて幸運でした。隊員も思いの外のすばらしい景色に歓喜していました。

夕刻近くなり、白浜に到着、三段壁、円月島を見て空港に向かうこととなりました。三段壁には熊野水軍の船隠し洞窟もあり、源平合戦も屋島から壇ノ浦に移る頃、二百余艘の軍船に二千人もの猛将が乗り、ここから出陣したといわれています。地下へ高速エレベータで下ると荒波が洞窟の中まで打ち寄せる豪快な様子が見られます。