平成14年7月9日より三泊四日、喜多流の、出雲康雅氏、粟谷能夫氏、長島茂氏と私の4名で中国、西安と北京に行ってきました。目的は兵馬傭坑と万里の長城の見学です。天気にも恵まれ、広大な中国の大地とスケールの大きさを痛感し、歴史ある史跡に感動してきました。

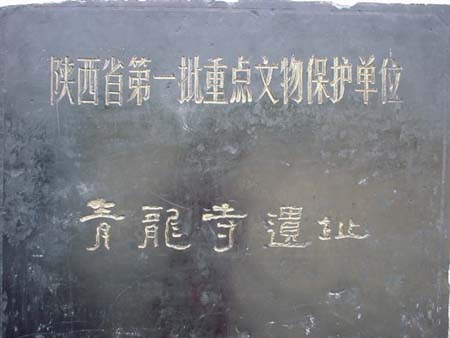

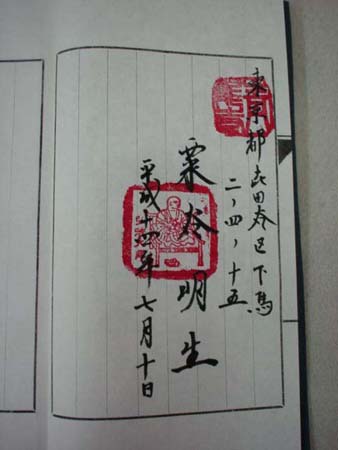

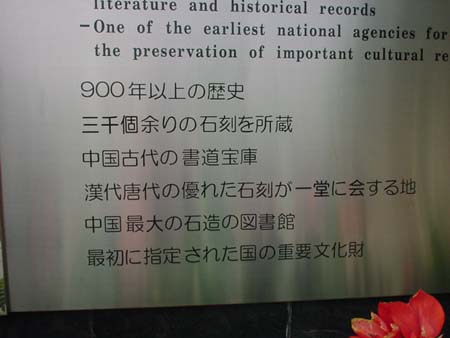

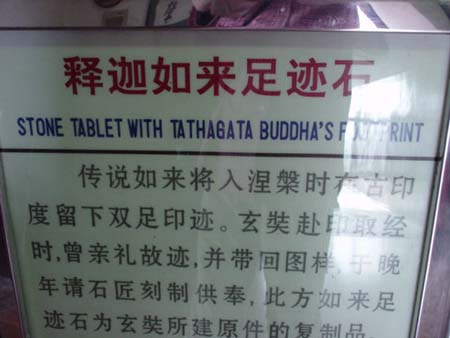

行程は初日が移動のみとなり、成田より北京経由にて西安に入りました。二日目、西安では華清宮、秦の始皇帝の兵馬傭、空海ゆかりの青龍寺(しょうりゅうじ)、阿倍仲麻呂記念碑、文字の博物館碑林、最後に大雁塔に登り、途中、強制的におみやげセンターに寄り道させられ、行程、おみやげ共にぎっしり詰まった旅でした。

三日目は朝6時起きで、北京空港に向かい、到着後直ぐに、明十三陵を見学して昼食をとり、万里の長城、八達嶺(はったつれい)から全員目標の見晴台まで無事に行ってきました。夕方には天安門広場を散策して、北京ダックのおいしい老舗、北京全聚徳飯店にて夕食をとり、夜は屋台の街を徘徊し試食してもいいかなと思いましたが、おなかを壊しそうな雰囲気でしたのでホテルに帰り、部屋で宴席としました。

帰国日は朝、天壇公園に寄り、故宮博物館を尋ね散策して帰国しました

飛霜殿は玄宗と楊貴妃の宿泊所です。

この華清宮や驪山は謡にも出てくる有名な所です。

例えば

『楊貴妃』「昔は驪山の春の園に」や「げにや驪山の宮の中」

『湯谷』「驪山宮の秋の夜の月、終わり無きにしもあらず」

『遊行柳』「其の外玄宗華清宮にも、宮前の楊柳寺前の花とて」などです。

二千年前に作られたとは思えない程、精巧に作られていて、これは秦代の高度な冶金技術、車輪構造、工芸技術などの結晶といえます。

兵馬傭は土に埋もれているときは、色彩鮮やかですが、掘り起こし大気にふれると、二日目には色が薄くなり、三日目には写真のように茶一色になってしまうのです。兵馬傭の顔はどれ一つとっても同じ物はありません。実際の人物を真似て作った為ですが、首のないものは、モデルが戦場に行ってしまい顔が作れなかったそうです。

仲麻呂はあるとき玄宗皇帝の許可を得て、日本に向かいましたが、途中暴風雨に遭い、ベトナムに漂流。二年後に再び長安に戻り、唐の高級官僚として活躍し73歳で亡くなっています。

謡曲では奈良の春日を主題にした『野守』に「昔、仲麻呂が我が日の本を思いやり、天の原ふりさけ見ると詠めけん・・・」と謡います。

碑の側面には詩人、李白が仲麻呂の死を悲しみ歌を詠んでいます。

中国の人は道路に出て食べていました。私は残念ながら食べたいという気持にはなれませんでした。

(左 長島氏、右 出雲氏)