粟谷 明生

春の第75回 粟谷能の会(平成十六年三月七日、国立能楽堂にて)では、父菊生が『月宮殿』、能夫が『当麻』、そして私が『鵺』を勤めました。

今回のメインは『当麻』。長時間の演能が予想されたので、前後は短めの軽い曲にと選曲しました。当日『当麻』は二時間二十五分という喜多流史上、最長記録となりました。80歳を越えた父は『月宮殿』のシテを勤めて直ぐに、あの長丁場の『当麻』の地頭を勤めましたので、終演後、疲れないですかと聞くと、舞台のいい緊張感があったからと、さほど疲れないと、元気に答えたくれたのには驚きました。トメは私が20代に一度勤めた『鵺』を再考したいと選曲しました。

演能レポートとしては話が外れてしまいますが、この曲で思い出したことがありました。私たち能楽師は、若い時から謡を覚えます。意味など二の次、判らなくとも、とにかく繰り返し謡う、丸呑み状態で頭にたたき込んで身体に染み込ませます。能楽師のほとんどの方がそうだと思うのですが、地謡を覚えるとなると、まず地謡のところだけ覚え始めます。若い時は曲の内容よりも、音でひたすら間違えずにと丸暗記します。初同(しょどう=地謡が最初に謡う個所)はシテが登場してワキと問答の後にあるのが定型ですが、『鵺』は異例です。昔、前シテの一声の途中に短い地謡「こがれて堪へぬ、古を」の一句があるのを見落としてしまい、周りの地謡の人がいきなり扇を持ち、私の知らない謡を謡い始めたから、びっくり仰天しました。あとで「あそこに謡があるのを知らなかったな」と先輩に叱られましたが、「いや実は自分も昔、同じ間違いをしてね」と言われほっとした、そんな懐かしい思い出があります。

では、ここからは『鵺』について考えていきたいと思います。

まず最初に『鵺』のあらすじを簡単に記載します。三熊野詣の僧が、津の国蘆屋の里に着き、一夜の宿を求めますが、その里の禁制により宿をとれず、やむをえず川岸のお堂で一夜を過ごします。すると空舟(うつほぶね=丸木舟)に乗った人影も定かでない不思議な男が現れ、自分は近衛の院の時に源三位頼政の矢先にかかり命を失った鵺の亡魂だと名乗ります。僧の求めに答えて、その時の有様を物語った男は、空舟に乗ると見えて夜の闇の中に姿を消してゆきます。

その夜、鵺の読経をしている僧の前に、頭は猿、尾は蛇、足手は虎という恐ろしい姿の鵺が現れ回向を喜び、自分が討たれた時の有様を再現して見せます。そしてまた遥かな闇の中に消えてゆくという話です。

演じるに当たり、鵺とは一体何であろうか、が気になりました。

秦恒平著の「能と平家物語」には鵺は崇徳院の怨霊ではないかと書かれています。崇徳院は後白河と皇位継承の争い(保元の乱)で破れ四国の讃岐に流されます。流されてしばらくは野心もあったのですが、乱を起こした償いとして「五部大乗経」を写経し、京の寺に納経して欲しいと送ります。しかし後白河は折角改心した崇徳院の書いた膨大な写経を「呪いが込められている」と讃岐に送り返します。怒った崇徳院はそれから、風呂にも入らず、身に付く物のすべてを切らないと心に決め、髪、爪を伸ばし、ついには「我は日本国の大魔縁となる」と呪いを込めて憤死します。これが能『松山天狗』です。秦氏は、鵺はこの崇徳院ではないかと説き、後白河側に味方した頼政が、夜な夜な御殿に来ては帝を悩ます崇徳院の霊を射殺す図式と説明しています。

鵺はトラツグミという実在の鳥の異称、鳴く声がおぞましく不吉であることから、この曲の中では、頭は猿、尾は蛇、足手は虎という、異様な姿とされていますが、このような造形は、どこから来たのか。

馬場あき子著の「鬼の研究」では、中国の古い書物『山海経(せんがいきょう)』(紀元前2世紀頃)が紹介されており、そこには、角付きの獣皮をまとった山の神々が数多く登場し、その姿は例えば、「竜身鳥首」「人面蛇身」等と言うように、多くは二種類以上の鳥獣の部から身をなしていたといい、また、日本においても「日本書紀 応神紀」に角つきの鹿皮を着た人が現れた話の他、正身(むざね)を見せたがらぬ神が、獣皮を着て神域への来訪者を見に出る話なども常套のことであった、といいます。

能の鵺の姿は、これらの山の主神に類似しています。では、なぜ、山の主神の姿をとったのでしょうか。このような国つ神、山の神は王朝支配体制の確立のために次第に排除され殺されていきました。王朝支配体制は一方的な勝者となり、土着の民や神々はもの言うことを封じられ、自由を奪われたのです。馬場あき子氏は、「修羅と艶」のなかで、あるものは、苦渋に満ちた足取りの重い神、例えば悪尉の面をかける神となり、あるものは、忿懣を押し込めたように口をへし曲げて結ぶ小ベシミの面の鬼神や大ベシミをかける天狗にと能の題材になっていったと説明しています。

私は以前『大江山』を演じて感じたことを思い出しました。『大江山』の鬼神が、進攻する中央政権勢力から理不尽に追い出された、土着の反体制の神や人々の魂であると感じたように、鵺の正体も、同じような過去を持つもののように感じるのです。鵺も、佛法王法の障りとなるべく悪心外道の変化の姿となったと考えられないでしょうか。王朝支配体制の象徴である天皇に狙いを定めたことで、鵺の反逆者としてのイメージは鮮やかに浮かびあがります。

『鵺』という曲は、頼政と鵺という勝者と敗者を合わせ鏡のように描いた作品です。故観世銕之亟先生は「頼政自体が鵺のように生きてきた、そこが面白い」と言われています。では頼政自体が鵺のように生きてきたとはどういうことなのでしょう。ここで頼政の生き方を簡単にたどってみることにします。

頼政は、保元の乱では後白河側につき、名だたる源氏の武士が去っていく中、源氏方では源義朝と共に生き残ります。その後、源義朝と平清盛が争う平治の乱では、頼政は源氏でありながら清盛側につき、義朝は破れ平家の天下となりますが、源家の大将として一人生き延びます。保元・平治の乱の間、さしたる武勲も立てずに、源氏の頭領としてうまく身をかわし、一族を守ってきた頼政です。そんな頼政の一面を見ることが出来るのが、平家物語、鵺退治の段で、最初にその顛末を短く記しています。そして平家物語では頼政は実は二本の矢を用意しているのです。一本は鵺を退治するため、もう一本は仕損じたときに、鵺退治に頼政を推薦した左大臣の首をねらうためです。戦さで指名されるならいざしらず、得体の知れない化け物退治に推挙されたことを、頼政は不本意に思っていました。勅命のため断ることもできず、また仕損じれば恥辱と不名誉な烙印を押されるいやな任務です。そんな気乗りのしない化け物退治と自らの命を天秤にかけさせられる不本意に、指名した公家を射殺すつもりで矢を二本用意していたと書かれています。頼政にとって、鵺退治はどのように心に残ったのでしょう。頼政が名を上げ、鵺は空舟押し込められ流されという、両者の明暗をはっきり見せる能『鵺』の描写も、その裏側まで見れば、加害者でありながら被害者でもあった頼政像が見てとれます。後の頼政の生涯を見てもそれは表裏一体、勝者と敗者の関係は逆転劇へと進展します。ここでは勝者に見える頼政も、人生においては、思うように行かない鬱屈を抱えた敗者でもあったのです。平家物語の「鵺」の段でも最後は「よしなき謀反を起こして」(以仁王に謀反を勧めた橋合戦)滅びてしまったと締めくくっています。頼政自身が鵺のように反逆者として葬られる運命だったわけです。

『鵺』は世阿弥の晩年の作と言われています。『井筒』など美しい幽玄の世界を極め描いた世阿弥が佐渡に流され、六十代後半で都に戻って、この鬼の能を手がけたのには何か意味があるのではないでしょうか。なぜ幽玄の世界を築きあげた世阿弥が大和猿楽本来の鬼の能に戻ったのか。やはりここには中央勢力から押し出された世阿弥の鬱屈があったのではないかと思えます。佐渡に流された無念の思い、鵺という化生のものと頼政という人間を対比しながら自分自身を描いていたのかもしれません。

能『鵺』は前場、後場とも僧に回向を頼みに出現し、鵺退治の仕方話を繰り返します。前場は空舟に乗った鵺の亡魂が頼政に扮し、鵺を射殺しその姿を自らが見るところが見せ場となり、後場は闇の霊界より御殿に飛び覆い帝を悩ます鵺を演じ、頼政の放った一矢を境に演者は頼政と変わり、両者の明暗を演じ分けます。御剣の獅子王を賜り、宇治の左大臣頼長(保元の乱で崇徳側に付き殺された)の詠んだ「ほととぎす、名をも雲居に揚ぐるかな」の句に、「弓張月の入るにまかせて」(いや、たまたま偶然に当たっただけですよ)と月を眺め名を挙げた栄誉を喜ぶ頼政。しかし舞台は忽ち一転、演者は空舟に押し入れられた鵺となり淀川に流され、蘆屋の鵜殿の浦曲の浮き洲に流れ留まります。この一連の型はこの曲の難所で最大の見せ場となります。

観世鉄之丞さんに先代観世銕之亟先生が『鵺』の中入りについてお話しをされていたことを教えていただきました。「『鵺』の中入前を喜多さんみたいに演やりたいんだがねー」と仰しゃったそうです。喜多流では「いくへに聞くは鵺の声、恐ろしや凄まじや」と常座にて振り返りながらズカッと面を切り、棹を胸に引きつけ最後に棹を捨てて中入りします。観世銕之亟先生はこの型がお好みだったのでしょう。これは『鵺』に限る特殊な型で、鵺の叫び声を聞かす心持ちで凄みの利く型です。今回は残念ながら『当麻』に同じように常座で杖を捨てる型があり重なるため、私の方は橋掛りにて棹を両手にて強く引きつける替えの型にしました。これは空舟に乗せられて闇の世界に帰っていく鵺が、今一度僧に弔いを願う気持ちが込められ、また闇の世界に流される抵抗と未練の気持ちとして棹で舟を止めようとする所作です。家の伝書にも「止める心」と記されています。

前場と後場に繰り返し登場する仕方話ですが、私は、前場は抑制した力の表現、後半はそれが開放されていく力の表現とはっきりと区分けされていると思います。鵺と頼政を入り乱れ演じ、討つ側と討たれる側、この全く正反対のベクトルを持つ両者を演じていくうちに、いつしか両者は演者の中で重なり合っていきます。そしてもう一方で二役を演じている演者自身の存在に気づかされるのです。そのトライアングルのような繋がりは演じる者でしか味わえぬもう一つの『鵺』の面白みなのです。

前シテの一声の「悲しきかなや身は籠鳥、心を知れば盲木の浮木・・・」と、地謡の「こがれて堪へぬ、古を—」が大事な謡ですべての思いが込められていると思います 。全体を通して流れる鵺の鬱屈し屈折した無念の思いが、自らが放った矢で逆に射殺され、刺し殺されるという皮肉な構図の中で描かれるところにも面白さを感じます。

『鵺』は五番目ものですが、世阿弥や禅竹の後の時代の、『紅葉狩』や『船弁慶』などとは趣が違います。後の時代のものは、枯れた奥深い味わいより派手な動きや場面展開の妙味で観てもらおう、能を享楽的に面白くしようとする傾向が強くなりました。しかし世阿弥は五番目ものとはいえ、後の遊興性のものとは違い、幽玄の流れを引きずりながら鬼の能の再考をしたのではないでしょうか。そしてその作りは格別の上手さです。サシ、クセ、ロンギなどの構成は、『井筒』などと似て、他の五番目ものには見当たりません。『鵺』は単に、頼政に退治された鵺の仕方話をテンポよく体を動かしていればよいのではなく、老成した世阿弥の深い思いを汲み取って演じなければならないと思います。そうでなければ、鵺、いや世阿弥が泣くでしょう。

面・装束について、前シテは常の通り、面は家にある是閑の「真角」としました。後シテの装束は本来、赤頭に半切、法被(肩脱ぎ)ですが、今回は特別に狩衣の肩脱ぎという当流では初めての試みをしてみました。このやり方は近年梅若六郎氏が発案され、銕仙会でも『重衡』などで試みられています。当流では裳着胴(もぎどう)姿にて演じる時もありますが、肩脱ぎの方がより強さが表現出来、鵺という化生のものと頼政を重ねるイメージにしたいと狩衣を着ることにしました。狩衣は銕仙会から萌黄狩衣を拝借し、それに合わせ半切は粟谷家にある白地波模様を選びました。この装束の選択が決まると白頭の方が似合うのではと思い白頭を選択しました。観世流では小書「白頭」となると緩急などの違いがでますが、喜多流では頭が白色に変わるだけで、緩急は変わりません。

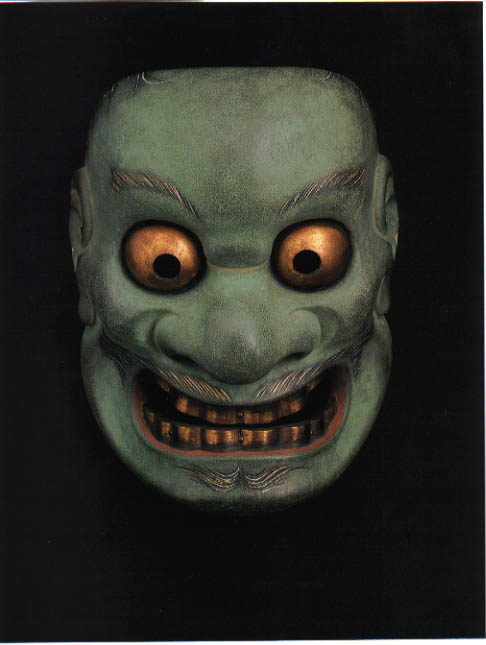

本来装束は面を決めてから用意するものですが、今回は逆で、装束を決めていくなかで面を選択する形になりました。後シテの面は珍しい「青飛出」と銘名された面です。本来「小飛出」ですが、古代的な少し鈍重なイメージの表情で白頭に似合うものと探し選択しました。彩色の青がきつい印象をうけ、結果は賛否両論でしたが、喜多流のあの曲ならあの面、あの家ならあの装束が出てくると、見る側から見透かされてはつまらない、また現場もそれに慣れてしまっていてはどうだろうか、時には奇抜なアイデアで演者や興業者側の遊び心を出しても悪くないのではないか。今回の善し悪しは別として、演出上一つの冒険ができたことに喜びを感じています。

私は、二十代に『鵺』を披きました。あのころは、型付通り基本を教えられるままに体を動かしそれで納得していました。二十数年を過ごし、人生の浮き沈みも少しは知り、今、作品の奥深いところまで読み込むことの重要性を感じています。失いつつある若きエネルギーに対抗できるものがあるとしたら、それは、挫折や悲しさ、人生を重ねてきた経験を糧に能に込められた奥深いもの、裏側をも探っていくエネルギーではないかと思うのです。

(平成十六年三月 記)

写真

鵺 養成会 前 後 撮影 あびこ喜久三

鵺 粟谷能の会 前 撮影 石田 裕

後 撮影 東條 睦

青飛出 撮影 粟谷明生

鵺塚 撮影 粟谷明生

コメントは停止中です。