粟谷 明生

今年(十五年度)の喜多流自主公演では十一月に『楊貴妃』を勤めました。

『楊貴妃』は、『定家』『小原御幸』と並び、三婦人と呼ばれ、貴い女性を描く位の高い曲です。絶世の美女の波乱にとんだ生涯を、格調高い言葉で謳いあげた白楽天の「長恨歌」を題材にして、金春禅竹が創作したものとされています。観世栄夫氏は「禅竹は世阿弥の整った作品よりも一つ影がある、能の言葉としても暗い影、奥行きがあり、そこに惹かれる」と言われ、私自身も幽霊ではない死者という不思議な立場のシテを演じてみて、その心情の深みを感じとれたことが驚きでした。我が家の十代寿山公の伝書には「鈔云ク、一番ノ心持結構トモテナス事、楊貴妃二極リ多リ」と『楊貴妃』が女能の中で真の能であり、位の高い曲であることが書かれています。通常、能の演出は、死んだ人間(シテ)が現世に現れますが、『楊貴妃』は現世の人間(ワキ)が死者の国へ行くという逆の構造です。禅竹は世阿弥とは違った発想で、死者の内情、内面を生者の方が引き出す斬新な手法を『楊貴妃』に取り入れ成功しています。

・動きの少ない能・

『楊貴妃』の謡は長恨歌の原文を崩さずうまく導入された名文ですが、シテの型の動きは非常に少なく、謡の曲とも言えます。演能前に父や能夫が、「『楊貴妃』は謡の曲ということにつきる」と話していましたが、舞台を勤めながら「なるほどこのように謡うのか」と教えられました。しかし、動きの少ない曲は、どうしても観客は退屈してしまいます。こういう曲こそ、いかに観客の心をつかむかが大事だと思いますが、静止した時間の連続を飽きさせないようにするのは容易ではありません。それなりの工夫が必要ではないでしょうか。演者自身の舞台へのエネルギーのかけ方は当然のことながら、それ以外にも装束や面、作り物にもこだわりを持ち、できる限り退屈させないようにと考えました。

・装束の工夫・

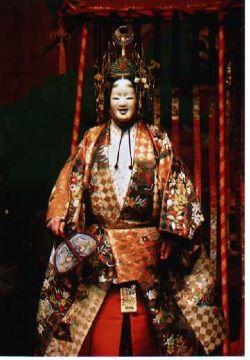

装束は近年、他流では舞衣などを着用する時もあるようですが、室町後期の代表的な能伝書「八帖花伝書」には「女御・更衣・其の他公家・上臈の御風情信りたる能、いかにも気高く美しく華やかに、いろがさねに念をいれ、出立べし。まづ、上着ハ唐織を本とせり。<中略>楊貴妃、取分唐織本なり…」と、装束はやはり唐織であると書かれています。今回は、本家のお弟子様(宇都宮粟谷会の原田寛子氏)のご協力により、氏の所蔵される唐織を拝借させていただきました。萌黄と白の花筏市松段模様の唐織は歴史を感じさせるすばらしい逸品です。落ち着いた色合いながら、舞台に上がるとその華かさは輝きを増し浮かび上がるようだったと、ご覧になられた方の感想でした。時代を経た本物を着られることは、能楽師として無上の喜びであり、原田様に感謝しています。

・面の工夫・楊貴妃の生涯と容姿から・

面は上掛りでは増女や若女を使いますが、喜多流は小面が本来とされています。しかし楊貴妃の生涯を思うと可憐な小面で演じるには少し抵抗を感じます。

楊貴妃は十七歳で玄宗皇帝の息、寿王の妃となりますが、翌年皇帝の武恵妃が薨(みまか)ってしまいます。九年の月日が経ち、或者が皇子の妃、揚氏の容色が殊に勝れていることを皇帝に説いたので、皇帝は皇子には韋昭訓の女を授け、皇帝の貴妃として迎え入れてしまいます。楊貴妃は前夫の父親と再婚するという極めて異例なこととなります。帝六十歳(六十一、六十二歳とも)、楊貴妃二十七歳のときです。歌舞に長じ穎悟(えいご)の貴妃は皇帝の寵愛を一心に受け、揚家一門を悉く要職につけますが、皇帝の政はこの時分より疎かになるようです。その後、安禄山之乱が起こり、皇帝の家臣によって楊貴妃は馬嵬が原で殺され、三十八歳の生涯を閉じる運命となります。皇帝との幸せな時間を失った喪失感の深さ、会者定離の無常観がこの曲の主題といえるのではないでしょうか。これらを考えると可憐な乙女の小面では少し辛いように思うのですが。

話はそれますが、楊貴妃はふっくらと豊満な肉体だったといわれています。茘枝(れいし、またライチー)が大好物は有名ですが、手羽先もまた好物だったようで、鳥のゼラチン質がふくよかな身体や、つるつるのお肌を維持するには最適らしく、それがまた皇帝のお好みでもあったようです。そういえば以前中国旅行で華清池に行ったとき、そこで見た楊貴妃の像も、上村松園の描いた楊貴妃もぽっちゃりとした豊満な姿です。

そのことと、皇帝と霓裳羽衣の曲を楽しんでいた時期を思えば、小面もしかりとは思うのですが、ロンギで謡う「我はまた何なかなかに三重の帯、廻り逢はんも知らぬ身に・・・」と、別れのつらさと恋慕の悲しい思いで帯が三重にも巻けるほどに痩せてしまった、ということですから喪失感の深さは並々ならぬものがあり、本来は増女の選択の方が似つかわしいとも思うのです。しかし、今回は自主公演という流儀の公式行事でもあるので、敢えて流儀の決まりを守り、我が家にある小面の中から少しでも艶を感じる面として「眉」の銘のついた小面を使ってみました。

・作り物の工夫・

作り物の宮は、普通四本柱に白帽子(しろぼうじ=さらし布)を巻くだけですが、先代の喜多実先生のころから、『楊貴妃』に限り赤帽子(ぼうじ)で巻くようになりました。今回は更に、赤帽子の上に紅段を螺旋状に巻きつけ柱の柄としてのイメージをより強調してみようと試みました。

小書「玉簾」は、宮の作り物の前方と左右に鬘帯を多数垂らし、帳や簾に見せ楊貴妃の姿をあらわにせず、また宮殿の豪華さを演出するものですが、今回は後面と左右に鬘帯を垂らしてみました。これは以前に故観世銕之亟先生がなされて、とても綺麗で舞台効果があったという能夫の助言からの試みです。この演出は引き回しを下ろしたときに、シテの姿が一段と栄えて見え、後方の囃子方との距離も置ける効果があります。作り物の宮は中国の蓬莱宮という未知の世界の宮殿という設定です。作り物は能楽界では簡素化された適応性の良さ、持ち運びの便利さが売りということはありますが、現況の舞台活動で日本と中国のものが同じでよいという気風は気になります。『大社』や『竹生島』に使用する宮と同じものが舞台に出てきては、観客は中国蓬莱宮を想像しにくいのではないでしょうか。私は中国らしさを少しでも出したいと思いました。従来の喜多流の引き回しの色は紫でしたが、近年萌黄や茶色のものも揃い、最近友枝家が緋色をお作りになりましたので、それを拝借することにしました。緋色を使うことで古代中国人の空想した仙界のイメージや華やかさが表現できたらと思いました。そして屋根にも蓬莱宮らしい工夫が施せないかと考え、今回特別に長絹の露(つゆ)を飾り結びにし、瓔珞をイメージして取り付けてみました。効果のほどは、いかがなものか、ご覧になられた方のご意見は様々のようです。

・シテ謡・

舞台の進行はまず、引き回しをかけた宮の作り物が大小前に据えられます。蓬莱宮と見立てられた作り物の中に、シテはじっと床几(鬘桶)に座って出を待ちます。ワキ(方士)の名乗り、楊貴妃の魂魄を訪ねる道行があり、ようやく蓬莱宮のある常世の国に着いたと説明します。アイに太真殿の場所を教わると脇座に着きます。ここまですでに三十分程の時間がかかります。

シテは作り物の中から「あら物凄の宮中やな。昔は驪山の春の園に共に眺めし花の色…」と謡います。ここはシテが最も気品をもって謡う聞かせどころですが、引き回しの中からの謡のため、か細い声では見所には届かず、馬鹿声をはりあげたのでは作品にふさわしくなく、難しく苦心する所です。

観世流、宝生流の上掛り(かみがかり)は「あら物凄の宮中やな」の謡はなく、「昔は驪山の春の園に・・・」から始まりますが、金春、金剛、喜多の三流の下掛り(しもがかり)は「あら物凄の宮中やな」と二回繰り返し謡い、「昔は驪山の・・・」と続けます。最近は観世流の方でも「いきなり、昔は驪山の・・・などとは謡えないね。あら物凄の・・・という導入があるほうが良いですよ」と言って謡われている方もいらっしゃるようです。

小鼓の大倉源次郎さんは故観世銕之亟先生から「あら物凄の宮中やな」の謡のイメージについて「例えば、敦煌あたりの一面砂ばかりの広大な大地に、一陣の風がシューッと吹く、すると砂がむくむくと立ち上がって形を成していく。それは宮殿であったり、楊貴妃の体になったりする。そんな雰囲気を想像して謡ってはどうだろうか」と聞かされたそうです。このような話を沢山聞いた源次郎さんは「面白い銕之亟先生の発想だなー、能って面白いなあ」と刺激され、「こういうことを教えて下さったからこそ、今鼓打ちやっているのかもしれないなー」と私に明かしてくれました。すばらしい人の深みのある言葉によって、人は衝撃を受け、志や発想が生まれてくるのだと思いました。私自身も諸先輩にいろいろな話をしていただいたことが大変役に立っています。今回の話も、歴史の奥底に埋もれた未知の世界の蓬莱宮のイメージやそこに佇む楊貴妃の面影が幻想的に、私の脳裡に浮かび上がってきたから不思議です。

謡は、声の音量や高低、息の使い方など技術的なことは言うまでもありませんが、しかしそこだけに留まっていては作品や役柄の訴えかけが充分に伝えられないように思います。この曲は何を言いたいのか、主題が何であるかを演じる者自身が理解し体現するという、次の段階の作業に携わらなくては作者や作品に申し訳ない気がします。イメージを演者の体の中に埋め込んで謡えるかどうかで、謡は違ったものになるといわれます。敦煌の砂嵐をイメージしてという先人の言葉は貴重であり、大きな手がかりになりました。自分の中にイメージを広げ、言葉に感情が入って、謡が体に染み込んでくるようにと精進しているのですが、なかなか道は遠いようです。

・ ささめごと・

ワキの方士は蓬莱宮に行った証に、楊貴妃と会って来たしるしのものを所望します。シテは釵(喜多流では冠)を手渡しますが、方士はこの釵ならばどこにでもある品物、これでは帝が信用なさらないでしょう、あなたと帝が人知れず話し合ったお言葉を聞かせて下さい、そうすれば帝も納得なさるでしょうと言います。

ここからが、父がこだわる謡のポイントです。つまり、二人だけしか知らないささめごとのくだりです。同音の「天に在らば願わくは、比翼の鳥とならん、地に在らば願わくは連理の枝とならんと誓いしことを、密かに伝えよや、ささめごとなれども今漏れ初むる涙かな」、ここは心を込めて謡うのだと。ここを乱暴に謡うと、父はかならず「二人は抱きあっているんだ、ベットインだよ。やさしく、静かに、内緒話だろー」と、私が『楊貴妃』というと思い出す言葉なのです。

・シオリ、泣く動作・

この曲は動きの少ない曲ではありますが、シオリという泣く動作の型が頻繁に出てきます。

シオリ(シオル)は喜多流ではシテは左手にて二回、ツレは右手にて一回、下から額に向けて手をすくい上げる単純な動作として行います。『楊貴妃』のシテはこのシオリを六、七回します。

単純な動作ですが、これを無意識な型の複写というだけ、型をなぞるだけで行うと、世界に誇る日本演劇の能としては、ちょっといただけないことになるでしょう。能の演技としてのシオルには、心の作業が必要だと言われます。演者自身の身体の中に悲しさ、ブルーな気持ちになる動作が起こり、すると自然と体が前に倒れ始め、面の受けを曇らせ悲しい表情となる、涙腺が緩んで涙がこぼれ、思わずその涙をそっとぬぐうという一連の動作なのです。これを形だけ真似た所作では本当の強い表現とはならない、父や能夫がしきりにこだわる注意点です。私自身も意識し注意を受けながらも、シオリの大事さを感じました。この単純な型を行うために、能役者は大汗かきながら歯を食い縛って身体を支え、必死にやわらかい手の動きで表現しているのです。ご覧になられている皆さまは、そんなこととはお判りにはならないかもしれませんが、こういう表現方法こそが能独特な世界であると、演者が身体を張って泣いているとご覧いただきたいと思います。

・舞う時期・

「八帖花伝書」には先程の続きに興味ある言葉が書かれています。「太夫三十のうち苦しからず。年よりたるシテはこれを斟酌(しんしゃく)すべし。その子細は年よりぬれば、つまはづれ、身入、身なり、姿かかりまで、若きときに違い、いやしき物なり…」とあります。若々しい肉体の持ち主でなければ楊貴妃の能は見られたものではない、年よりは姿がみっともなくて下品だから遠慮すべきであると、まあこういう意味で書かれています。(雑誌観世、研究十月往来142 小田幸子氏より引用)

華であったあのころを思い起こして霓裳羽衣の曲を舞う楊貴妃、若く美しい女性像を描くという意味ではこの条件もわからないではありません。しかし、役者の人間的な厚みを重要視する現代の能に照らし合わせてみると若く美しければいいという、三十歳以前の演能条件には少し違和感を覚えます。楊貴妃の素性はクセで語られています。「上界の諸仙たるが・・・仮に人界 に生れ来て」と謡われるように、能の中では仙女として描かれています。もともと天上界にいらしたが、縁あって人間界に下りて楊家に育てられた。死後も、蓬莱宮という天界の島に戻り昔を思い悲しく日々を送っている」と。この作品はシテは死んでいるので現在物とは言えず、また幽霊ではないので夢幻能ともいえない不思議なジャンルの曲です。執心に苦しみ、地獄の責め苦にあうといった酷さはなく、あくまでも上品で優雅な旧懐思慕と哀傷の世界です。

しかし一方で、『楊貴妃』を演じるとは、喪失感の深さ、会者定離の無常観を、役者がどれだけ魂を注ぎ謡い、少ない動きの中にも心を動かすという作業ができるかということでしょう。そうでなければ、この作品を生かすことはできないだろうと思います。

会者定離。この悲しい言葉の響きがなんとなく心に染みる年になった自分が、ある程度人生経験を積み、かといってそう年老いてもいないこの時期に、『楊貴妃』という美しくも哀しい曲を勤めることができたということは幸せなことだったと、今思うのです。

(平成十五年 十二月 記)

撮影者 能 「楊貴妃」神田佳明、あびこ喜久三

その他 粟谷明生 上村松園の楊貴妃画像は日経ポケットギャラリーより

コメントは停止中です。