兄新太郎を偲んで投稿日:2018-06-07

兄新太郎を偲んで

粟谷幸雄

四兄弟の末である私は、兄新太郎と長く生活を共にし、独立して福岡へ派遣された時も、その後も、何かと心配りや恩恵を受けてきた。その兄を亡くして、淋しさも一入である。戦後、戦地からの帰還を危倶された新太郎が、無事帰還して来た時、幼心にも良かったと喜んだ。国内の復興に伴い、能楽も次第に盛んになり、新太郎、菊生の兄達は、父益二郎を助けて、喜多流の公演を地方へも拡げ、流儀と粟谷家の発展を盛り上げていった。併し、父益二郎が六十六歳の若さで突然亡くなったあと、粟谷家の将来を心配した長兄の新太郎は菊生と共に、辰三や私の親代わりとなってくれて非常に力強かった。兄弟仲良く団結して、父益二郎の謡や能を継承してきたが新太郎に紫綬褒章、菊生は人間国宝の認定を受けた事は、粟谷家の光栄である。それは、父益二郎が受章したも同然であると思っている。互いに切瑳琢磨して、粟谷家を盛り立ててきた新太郎は晩年、菊生に一切を頼んだと聞く。幼い頃は恐いなと思ったこともあったが、やはり頼りになる兄達である。新太郎との演能の思い出に、宮島で『小袖曽我』を一緒に舞ったことがある。兄の迫力ある舞台に引っ張られて、流石に兄貴だなと思い、自分の未熟さを反省したものである。新太郎の演ずる能は何ともいえぬ魅力があり、橋掛りに向かう所作や、笹などの扱いが独特で趣があったと私は思う。新太郎の芸風は謡も型も淡々としているが、余韻があって『芭蕉』は特に印象深く感じた。新太郎は、面や小道具などの蒐集に心掛け、捜して来るのが得意で、手に入れた面などから、能のイメージを膨らませていた。新太郎の蒐集したものを重宝していられる喜多流の重鎮もおられる。又、お弟子のグループ作りがうまく、あちこちのお弟子を上手にまとめていたのは、新太郎の人徳であろう。来年は幸扇会を主催して四十周年を迎えるが、父益二郎の偉大さや、夫々の芸風を持つ兄達の魅力が、年を重ねていく程に分かってくる。その兄達に報いる気持ちで、少しでも近づくよう心に期している。粟谷家一門も、次代の活躍へ移行の時代にさしかかり、今後の喜多流の発展と共に、粟谷家一門の益々の繁栄を祈念し、努力を続ける覚悟である。

『砧』について投稿日:2018-06-07

『砧』について

研究公演の新工夫の成果を再演

粟谷 明生

第七六回の粟谷能の会(平成十六年十月十日、国立能楽堂)にて『砧』を勤めました。『砧』は粟谷能の会研究公演(平成十一年、シテ・粟谷能夫・ツレ粟谷明生)にて現行の演出の見直しを図り、その成果に基づき、いつの日か再演したいと思っていて、今回その願いが叶いました。

第七六回の粟谷能の会(平成十六年十月十日、国立能楽堂)にて『砧』を勤めました。『砧』は粟谷能の会研究公演(平成十一年、シテ・粟谷能夫・ツレ粟谷明生)にて現行の演出の見直しを図り、その成果に基づき、いつの日か再演したいと思っていて、今回その願いが叶いました。

最初に、演出を見直し、新工夫をした部分を簡単に説明します。第一は、前場の初めにワキの名乗りとツレ夕霧へのことづてを入れたことです。従来の喜多流の場合は、前場にワキが登場せず、ツレの次第で始まり、状況説明はツレの独白で済ませています。喜多流の謡本では、ワキは中入り後に登場し名乗りますが、ワキが下掛宝生流の場合中入り後に名乗りがないため、能『砧』として、どこにもワキの名乗りがない不自然なものになってしまいます。それに対し上掛はワキが先ず名乗り、長年の在京となったが、故郷の妻の事が気になるので使いを出し、「この暮れには必ず帰る」とことづける場面があります。これによって何某(主人)は無情な悪人ではなく、妻を思う心やさしい人として設定されます。今回はツレ(内田成信氏)に観世流同様、ワキのあとについて出てもらう形としました。

では何故喜多流は現在の形式となったのか、『砧』という作品の変遷をたどってみます。『砧』は世阿弥の晩年の作で、子息の元能に「このような能の味わいは、後の世には理解する人もいなくなってしまうだろう。そう思うとこの作品についてあれこれ書き残すのも気乗りがしない」と語ったと、元能著、申楽談儀に記されています。世阿弥の心配通り、その後は音阿弥の二度の演能を限りに途絶えます。慶長頃(戦国時代)には『蝉丸』『小原御幸』とともに、詞章のよさから座敷諷(ざしきうたい)として素謡専用曲となり、江戸中期頃、幕府から各流に演能可能曲の申出が命ぜられ復興されます。今日の喜多流の台本と演出が出来たのは、その折、合理的な演出を考案し、新流としての独自性を築きたいためだったように思われます。

演出の見直しの第二点は、シテと夕霧が砧を打つ砧の段の後、「いかに申し候」に続いて「只今都より御使い下り」を入れたことです。従来は砧の段が終わると、間髪いれず「いかに申し候。殿はこの年の暮にも御下りあるまじく候」とツレの厳しい言葉が入ります。これでは余りに突飛すぎて、まるで夕霧は殿が今年帰らないのを知っていて、わざと焦らして通告したように誤解される危険があります。ここはワキ方、狂言方の科白にもあるように、やはりある時間の経過が必要で、また別に都から使いが来たという状況説明の言葉を補う必要があると考えました。

このように演出を見直し、台本を整える作業をしていくと、『砧』という曲は単なる復讐劇ではない、ましてや夕霧への嫉妬劇でもないことが判ります。夫と妻の思いが噛み合わず、このずれが妻の心の恋慕、怨恨、哀傷といった様々の心模様に錯綜していく。『砧』は一見ありふれた巷の出来事を素材にしながらも人間の心の襞(ひだ)や屈折、奥深くにある魂の呻きをテーマとして書かれているのです。

故観世寿夫氏は「人の心の中の鬼、つまりー怨念ーといってもいい、人間が生きる上で苦しみ、悲しみといった、より人間的なものを鬼と据え、世阿弥自身の根源である鬼を得意とする大和申楽の規範に戻り新たに創作したのではないだろうか。それはいままで創り上げてきた『井筒』などの幽玄無上の夢幻能とは別の、自分が完成させた様式の破壊という新しい作品への凄まじいまでの創造意欲なのである」と述べられています。私はこの文章に刺激され、作品に似合った演出を手がけることがいかに重要であるかを知りました。私の大好きな『砧』は中世という時を超越して、人間の心の弱みや恋慕の身勝手さを現代の我々にも鋭く抉るように訴えてきます。この名曲をあだやおろそかに演じては、作者の世阿弥に申し訳ない、寿夫氏が言われるのはまったくその通りと痛感します。

前シテの面は通常、曲見か深井です。伝書には小面とありますが、小面では色がありすぎ生々しくなり、孤独と不安、失意や時の喪失感などが表現しにくいです。今回は粟谷家蔵の「若深井」を使用しました。深井より少し若い感じの、憂いをおびた顔の面です。装束は『砧』に合う梶の葉模様の紅無唐織を仕立て直し使用しました。

シテはアシラ匕出で橋掛り三の松にてサシコエを謡います。「それ鴛鴦の衾の下には・・・」と、ここは切実な思いを冷えた謡でと心得がある、難しく苦労するところです。そして、シテは夕霧の訪問に、じわっと答えます。「いかに夕霧」の一言にすべての思いが込められるようにと、ここも心持ちのある大事な謡です。すかさずシテは何故直ぐに連絡をしないのかと叱りつけますが、夕霧は刺激的な言葉で返してきます。「忙しくて連絡する時間がなかった、三年の月日や都にいたことは自分の本意ではない」云々と。前場はこのシテと夕霧との緊張感の中に、月の色、風の気色、影に置く霜、夜嵐、虫の音と、秋の風情を織りまぜ、シテの揺れ動く心情を、砧の音とともに謡い上げるところがみどころです。

この曲では砧を打つ作業がシテの心のありようを反映しています。演者は常に「砧」と向かい合いながら演じ、砧を打つ気持ちや作業、それが妻の床で行われたことなどを、確と把握し表現しないと『砧』は手に負えない作品となります。この曲の象徴ともいうべき「砧」の作り物は、喜多流には本来なく、我が家の伝書にも記載がありません。しかしこの作り物を出さない演出は、物語を理解しにくくさせ、演者側も気持ちを込める対象がないため、演じにくいということがあります。最近は前場の物着の時に正面先に出し最後まで置いたままにしていますが、当然作り物を出した時の正式な型付はないのです。作り物を出すならば、それに似合った動きが必要で、今回いろいろな資料をもとに工夫をこらす楽しみも味わうことができました。砧を打つ型を二度にし、最初は「今の砧の声添えて・・・」で少しヒステリックに打ち、二度目は「交じりて落つる露涙、ほろほろはらはらはら……」と意識

も朦朧と憔悴寸前の態と、打ち方に変化をつけてみました。

後シテの出端は観世流の「梓之出」に近い演出としました。我が家の伝書に「この出端、鼓アズサ打つことあり、別の習い也」とあり、まったく喜多流に根拠のない事ではないので、御囃子方(一噌仙幸氏、大倉源次郎氏、亀井広忠氏、金春国和氏)のご協力のもと、流儀で初めて試みました。アズサの音に引かれながら、シテは三の松にて一度止まり、砧の音を探します。徐々に高鳴る砧の音とアズサの音に耳を傾けまた歩み始め、一ノ松にて「三瀬川沈み絶えにし……」と謡い「標梅花の光を……」で再び本舞台に入ります。小鼓はアズサを打ち太鼓の音に執心が込められる、よい演出効果だと思っています。

後シテの面は「痩女」、装束は白練の坪折に大口姿です。観世流は通常「泥眼」で鋭い強さを表しますが、喜多流の主張は「痩女」で、やつれて空しくなった女をひきずって寂々と登場します。そのため歩みも、「切る足」という独特の足遣いとなります。キリの仕舞はじっくりとゆっくり演じるのが当流の特徴です。しかし最後に堪えていた怒りは押さえ切れず、「夢ともせめてなど思い知らずや怨めしや」と、中啓を床に打ち、左手をさし出し夫に迫るとも、また、夫に触れたいとも思わせる型となり、それさえも出来ないと悲しみ泣きます。ここは地謡も囃子方も激しく謡い囃すところで、シテはただメソメソするだけではない、荒くなってはいけませんが、強さ、激しさが込められていなくてはいけない難しい大事な場面です。そして「・・・怨めしや」のあとの一瞬の静寂、夫は法華経を読誦し、妻は成仏することができた、とこの作品は終わります。

後場での地獄の責め、死後も砧を打ち続けなければいけないという因果関係は、生前の恋慕の執念が死後の苦悩煩悩の地獄に落ちるという構図で、仏教思想を基盤にしてはいますが、『実盛』のような時宗の賛美のパターンとは異なり、そこが焦点ではないはずです。法華読誦や成仏をクローズアップし過ぎてはこの作品が生きません。

成仏とか宗教性とは別のところに、『砧』という作品の大事なメッセージがあると思います。砧を打つ賎の業を主軸に、妻の夫への揺れ動く様々な感情の起伏。一途に思うが故の怨みや激情。『砧』はそういった人間の普遍の感情の行き違い、心の葛藤を描いた集大成だと思います。世阿弥は晩年、不遇の時を過ごしました。体制の側にない芸能者のどうにもならない悲劇。そこに耐え、あきらめながら、世阿弥はただひたすらよい作品の創造に執念を燃やし、そして仕上げた『砧』です。生意気ですが「冷えた能」と世阿弥が自画自賛するのが、演じて肌で感じられたような気がしました。演能が終わった今でも、世阿弥の残した「かようの能の味わい…」の「かよう」とはいったい何であったのだろうか、そのことが心に残っています。

今回の演出の見直しを顧みて、昔なら演出を変えるなど、とても考えられない許されないことだったと感慨を深くします。今はよい時代となり、流儀では考え工夫する事が許される、さまざまな演出を試みることが出来きます。本来出さなかった作り物は出すのが普通になり、切る足の所作も次第に変わってきています。時代はよい方向に流れだしたと思います。明治・大正の名人たちは魅力的で芸もすばらしかったでしょう、しかし現代の能も今を映しながら確実に進歩を遂げていると思います。これからも作品の主張を見つめながら、一回一回の舞台を大事に真摯に勤めていきたい、そう思わせてくれた『砧』でした。

*(「粟谷能の会」のホームページ演能レポートで内容補足&写真も掲載しています。ご覧いただければ幸甚です。)

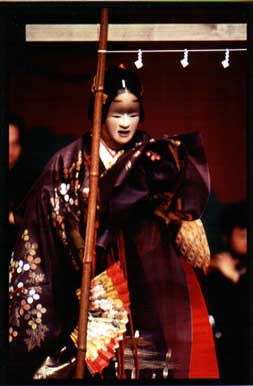

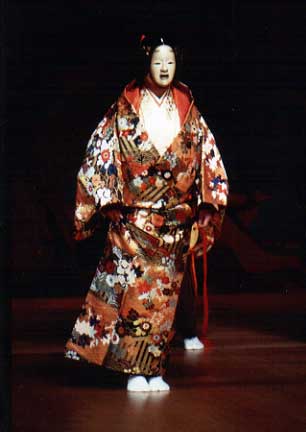

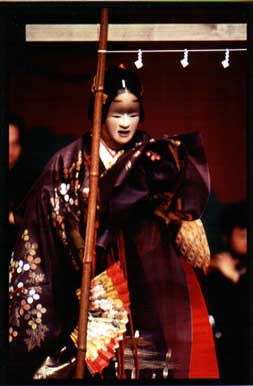

『砧』 粟谷明生 粟谷能の会 撮影 石田 裕

能楽機関誌「DEN」2009年1?3月号より記載投稿日:2018-06-07

現在・過去・未来

粟谷明生 さん

●シテ方喜多流

粟谷菊生の継承と

そこからの飛翔

PROFILE

粟谷明生(あわや・あきお)

◆1955年(S30年)、東京生まれ。シテ方喜多流人間国宝、故・粟谷菊生の長男。父及び喜多実、友枝昭世に師事。59年『鞍馬天狗』花見にて初舞台。63年『猩々』にて初シテ。82年『猩々乱』以降、『道成寺』『石橋』連獅子、『翁』『安宅』『望月』『三輪』神遊等を披く。「粟谷能の会・研究公演」をはじめ、同世代にて「妙花の会」広島にゆかりのある能楽師を集め「花の会」などの立ち上げに努めた。

「粟谷能の会」を、従兄の粟谷能夫と主宰する粟谷明生さん。この会は昭和三十七年の十月に、能夫の父新太郎と明生の父菊生の兄弟で始めたもので、平成二十年で八十四回を数える。

人間国宝・芸術院会員でもあった喜多流の重鎮、粟谷菊生が亡くなって二年。「能?粟谷菊生舞台写真集」「景清?粟谷菊生の能舞台」と、明生さん自身が編纂された「粟谷菊生・能語り」も出版された。三回忌追善公演も済まされた現在の心境と、これからの展望を伺った。

●喜多実先生の教え

父の指導で三歳に初舞台を踏んだ明生さんは、小学生の頃から、先代喜多流宗家・喜多実に子方と仕舞の稽古を受けるようになる。

「少年期は同世代の仲間がいなかったこともあり稽古は一人、個人稽古でした。子方の稽古というのは、子方が関わる個所だけ教わります。

例えば『国栖』では“シテが最後に留拍子を踏んだら終わりだから、立ってシテの後に付いて帰りなさい”、とただそれだけ。途中で天女(ツレ)が登場し長い五節之舞を舞うなどとは知らされないから“あれ?僕はまだここに居ていいのかな?”と不安になるのです。この不安が逆に緊張感を生むからよい、という教えだと思いますが、当事者には、やや酷な感じもします。それで息子には自分の経験から、曲全体の流れや舞台進行を説明して稽古しました」

明生さんの最後の子方は『満仲』(観世流『仲光』)の幸寿丸、シテの仲光に斬られる役だった。「私の子方時代の終幕は斬られてオシマイ!」と笑って話す明生さん。子方は舞台上で横に倒れても頭を舞台に付けない、それが実先生の教えだったと語る。

「この間、久々に『満仲』がありまして、幸寿丸の頭が舞台に付いていたのを見て、実先生の言われたことの真意が判りました。

頭を舞台につけると楽なのですが、それでは子どもの身体にある緊張感が薄れ能の型ではなくなる、たぶんそう言われたかったのではないでしょうか。

太刀の扱いも同様で、太刀が長刀や他の太刀に絶対に触れてはいけないと教えられました。これも理由などは教えては下さらない。

しかし最近、カチャンカチャンと竹光のあたる音を聞くことがあって、なるほど、これでは太刀が凶器であるという力は伝わらないと判りました。実先生の教え方は理屈抜き、鵜呑みにするしかありませんでした。

しかし若い時分は鵜呑みが一番だと思います。納得出来ない、気になるということは、時を経て自分で考え答えを出せということでしょう。正直、正しく早く教えるほうがとも思いますが、やはり時間を掛けたものの強さでしょうか。あまり楽をしちゃいけないのかもしれませんね」

中学、高校に通う頃は喜多実学校で先輩と一緒に団体稽古を受けた明生さん。指導の骨格は型重視、厳しく身体の動きと精神を教えられたという。

「実先生の指導を受けた人たちは皆、型については充分鍛えられたと胸を張って言えます。稽古場では、腰を入れろ!肘をはれ!背筋を伸ばせ!フラフラするな!が先生の口癖でした。型をきちんとするというのは、実先生の元で習った者同士の共通の美意識で、その同じ根っ子が今の喜多流を支えていると思います」

その後、明生さんは友枝昭世を師と仰ぎ、直接教えを乞うてきた。もちろん、父・菊生が身近にいて指針になったのは言うまでもない。

●追善能『絵馬』女体と伝書

粟谷菊生三回忌追善公演(粟谷能の会)で、明生さんは『絵馬』を女体という小書で演能された。喜多流の本来の『絵馬』は、後シテの天照大神が男神として現れ、荒々しく神舞を舞うが、「女体」は、本来の天の岩戸隠れに沿った演出となり、シテは女姿で小面をつけてスピードある神舞を舞う。小面の狭い視界で、早い神舞を舞うには修練が必要とされ、「女体」は喜多流では重い習いとされている。

「先人の女体を拝見してきて、神舞が天照大神の怒りを彷彿とさせるものが多かったと思いますが、父の舞台や話からは、女性らしい優しさ柔らかさを基調にしていたように思います。ですから自分もそのような感じで勤めました。女体は実はお囃子方にとって体力的にも技術的にもご苦労な曲なのです。

でも、そこを力を合わせてやると素晴らしいものが出来上がります。今回もお囃子方の心意気を感じ、気持ちよく勤めることができました。女体に限らず、よい演能には三役の理解と協力がなければ出来ないと思います。シテはこのようにやりたい、こうしていただけないかと真摯にお願いして、そうすれば相手からも、このようなやり方があるよ、こうしたらと返事がきます。こういうやりとりがまた楽しいのです。

ですから私的な会では、出来る限り三役の交渉は自分自身でしています。己の舞台は己で決める、決められない場合もありますが、己で決められる粟谷能の会を特に大事にしています」

明生さんは一回一回の能を大切にしてきた。能は花火のようなもので、二度と同じ舞台は出来ない。だから、その一度に全力を投入する。どんなに素晴らしいものでも、舞台で演じられたものは残念だが消えてゆく。だからこそ、書き留めて残していきたい。同時に、今昔を問わず、書かれたものを読み起こす作業が大事だと考えている。

「私は伝書を元に師や諸先輩からの教えを自分用の型附として書き残していますが、伝書にはいろいろな事が書かれていて興味が湧きます。我が家には喜多家九代目七太夫古能健忘斉と十代目寿山の伝書があり、それらを読むと書く作業の重要性を感じます。

伝書を読むには、変体仮名の勉強も必要になりますが、読めるようになると実に面白いのです。特に後半に書かれている心得がとても為になり面白い。こうすると大損とか、こんな型があるが名人の業也とか、未熟者はこうしろとか。読み手が幅広く解釈出来るものが優れた伝書といえるのではないしょうか

●「謡はホットに、辛(から)くだよ」

喜多流は技が切れるといわれるが、型重視の稽古だったから、型が決まるのは伝統なのだろう。だが、なぜ謡の稽古があまりなかったのだろうと不思議に思う。“喜多さんは仕舞や舞囃子を見ているといいが、どうもお能になると・・・”と言われるのは謡の問題だったのではないかと、明生さんは謡の重要性に気づいていく。

四十歳近くなった頃、故観世銕之亟さんがご子息の暁夫(現銕之丞)さんと近藤乾之助さん、粟谷菊生、明生親子を誘い、ひっそり呑む会を設けてくれた。その時に銕之亟氏に“お父さんの謡を真似たら”と言われたという。

「四十近くなって、これはとにかく父の隣で謡うことが勉強だと気づきました。父は“謡を面と向かって習うなんてことはないんだ、玄人はそんなに甘くないよ、とにかく、上手の前や隣で謡って覚えるんだよ、芸は盗むんじゃない、盗むなんて悪い言葉を使っちゃだめ、黙っていただく”と言っていました。

父が六十歳半ば頃、丁度油の乗りきった地頭時代がやってきますが、その時から、私は父の前列で謡い、そして晩年に父の隣で謡えたことが肥やしになっています。先日、大倉会大阪公演で、一調一声『玉葛』を大倉源次郎さんとやらせていただきましたが、父ならこう謡うだろうな、こうだったな?と思い出しました」

「菊ちゃんの謡は浪花節的!」と言われると、菊生は「浪花節的で大いに結構だよ!」と言い返していたという。

明生さん自身も若い頃、父に向かって芸が臭くて浪花節的だと言って喧嘩になったこともあった。

「浪花節的、この言葉が誤解を招くのかもしれません。父の謡は情があり艶のあるものでした。父の口癖は“謡はホットに、辛く”、その言葉が今は頭から離れません。父の地頭に座る精神は、相手のために誠意を尽くし情で謡うということだったと思います。

舞台に立っている人のために、そして観客に喉が枯れても、体調が悪くなっても必死に謡う、そんな生き様でした。こんなお人好しの人はそうそう出現しないと思います。ですから義理人情に重きを置く浪花節的な人生だったのかもしれません。私が父を誇りに思えるのは、型も謡も出来た人だったからです。若い頃はそれに気づかなかったのですね」

青い鳥ではないが、結局一番身近に学ぶべき人がいたということかもしれない。謡を語る時、単にシテの謡だけを評価しても意味をなさないという。

「先代観世銕之亟先生が教えて下さいました。“シテが出来、地頭が出来、後見も出来て初めて一人前の能楽師だよ。それが出来なきゃ能楽師じゃないと思うが、どう?”私の指針となる言葉です。

能をご覧になる方はシテの謡いを云々されますが、地頭、地謡がきちっと謡えてが大前提です。声は鮮明に綺麗に、音も正確に、囃子方への対応も出来て、尚かつ演者の雰囲気に合わせて作品を創り上げる、大変な仕事です。今喜多流の現場で補充しなくてはいけないのは優秀な地頭と地謡です」

●演能レポートの軌跡

粟谷能の会のホームページ、粟谷明生のブログなど、その充実ぶりには目を見張るものがある。忙しい中どのようにして更新、投稿されるのだろう。

「ブログは書き込みが簡単なので楽屋内の情報を、粟谷能の会ホームページでは、演能レポートなどを書いています。現場の人間が書くことも良いのではと思いまして。書くことで発見があり、作品を改めて深く読み直す事も出来て、得をしながら楽しんで書いています。記録として残しておけば、五十年後には、この頃はこのように演じていたのか、この人がこんな事を考えていたのかと、こういう資料があってもいいかなと思います」

これが明生さんの普及の形。以前は、演能レポートは舞い終わってから書いていたが、最近では演じることが決まると、あらすじから書き始め、メモをとる。この作業を通して舞台展開が見えてきて、疑問が出てくる。それに対応しながら書き直し、演じ終えて最終的な演能レポートが完成するという。

「だから、本音は自分のためにやっているのです。でも、粟谷能の会を観終わった後で、レポートを読むのが楽しみだとメールを下さる方が多くいらっしゃいます。自分の観方と演者の思いがどう違うか見てみたいと。それが面白くてまた舞台を観に来て下さる方も、いらっしゃいます。私なりの観客増員方法ですよ。」

粟谷能の会では、自分たちがやりたいものを演じられるが、必ずしも観客の入りがいい曲目とは限らない。自らの研鑚の場であり、プロとしての技量を観ていただく演能の場でもある。これを両立させていかなくてはならない。何年か後には『卒都婆小町』を演じたい。父菊生も「歳を取ってから演るのではなく、相応の若いうちに一度演っておくとよい」と話していたという。

「その前に『景清』『定家』ですね。父の演じた『景清』が強烈です。父と比べられたら堪らないが、そろそろ手がけておく必要があるでしょうね」

ツレ(人丸)を勤めた経験と地謡で見てきた様々な景清像を基盤に、自分なりのものをと、父を受け継ぎ、父を超える日を夢見る粟谷明生さんだった。

注

「粟谷菊生能語り」編纂:粟谷明生(ぺりかん社)

「能 粟谷菊生舞台写真集」編:鳥居明雄・吉越研(ぺりかん社)

「景清 粟谷菊生の能舞台」(ぺりかん社)

(平成21年上半期粟谷明生演能予定)

3月1日 国立能楽堂13時始

『安宅』延年之舞 粟谷能の会

SS 席 \12000

S 席 \10000

A&B席 \7000

C&D席 \5000

学生料金 \3000

6月28日 喜多能楽堂12時始二番目

『雲雀山』 喜多流自主公演

当日券 \6000

我流『年来稽古条々』(28)投稿日:2018-06-07

我流『年来稽古条々』(28)

?研究公演以降・その6

『松風』について

粟谷 能夫

粟谷 明生

明生 今回は、第6回研究公演(平成7年11月25日)で取り上げた『松風』について話したいと思います。研究公演を立ち上げて五回が過ぎ、そろそろ大曲に挑もうということで、一日に能一番の番組にして、まず私が『松風』を勤めました。あの時は、父が仕舞『芭蕉』を、能夫さんが仕舞『熊坂』を長裃の小書でやられました。仕舞の小書については後日取り上げるとして、では本題の『松風』について。あのときの『松風』の地謡は豪華な顔ぶれでした。地頭が父(粟谷菊生)、副地頭が友枝(昭世)師、左端に能夫さん、右端が幸雄叔父と、まあ贅沢なことで有難かったです。でも申し訳ないのですが、非常に豪華過ぎて・・・船頭が多すぎたというか…。

能夫 相殺してしまうかもしれないね。(笑)

明生 原因は私でして…。皆様、私のことを心配されて謡われるものですから、譲り合う、というか…。地謡は、少し負を背負っている方が却ってよいことってありますから。

能夫 負と言っても地謡を謡えない人では困るが、喜多流は人数が少ないから、適度なバランスが必要だね。

明生 『松風』を今までに何回演られましたか?

能夫 僕の披きは昭和63年の粟谷能の会でだった。その後は、青森の公演で一度しているね。それっきりかな…。

明生 能夫さんのお披きでは私がツレを勤めましたね。それで私のほうは研究公演の十年後、平成17年の粟谷能の会で再演しましたが、二度目も父が地頭をしてくれまして。最近ようやく父の謡の味、というか、良さみたいなものが判るようになってきて、まあ遅ればせながら、有り難みを噛みしめているのですが…。父の謡は音量も調子も大きく、高く、自分の肉体疲労など考えずに、シテを盛り立てる、舞台を支える意識で謡っていたように思えます。特に『松風』はホットに謡うようにしていたと…。冷たい『松風』ではダメな気がしますが。

能夫 そうだね。ホットな感じだね。僕も『松風』を謡うとなるとなんだが、特有の意気込みというか、感性が湧いてくるよ。『松風』は詞章もいいしね。シテの謡も含めて、『松風』は『道成寺』に匹敵する、いやその上を行く曲だよ。だから『道成寺』の次の課題曲となるわけさ。

明生 『道成寺』が終わると、次は『松風』。『道成寺』も難しいですが、『松風』はもっと上。能役者ならば目指さなければいけない曲だよ、とよく言われていましたね。

確かに『道成寺』はいろいろ秘技があり、難易度は高いですが、鐘入りすれば、誰にも見られない、一息つける場があり、我に帰ることが出来ます。ところが、『松風』は汐汲みの段が終わり、やれやれ前半が終わったか、と思う間もなく、曲は後半に続行されていくわけで、長丁場の苦しさ、体力が必要ですね。

能夫 『松風』はとてもやり甲斐のある大曲だね。シテ(松風)とツレ(村雨)の力が拮抗していなくてはいけないし、中入りがないのも特殊であるし、憑依する面白さもある。能のいろいろな要素が入っていて難易度が高くなっている。夢幻能であるようで現在能のようなところもある。『道成寺』はある意味、運動能力を試される、体育会系の成果を期待されるが、『松風』はそれだけではない。だから『道成寺』に取り組むと同じような懸命な意識で稽古して、技術面と精神面の両方を磨かないと、処せない曲だね。『松風』には映えがある、それが難関だよ。

明生 ですから早いうちに一度経験しておく必要がありますね。どのくらいの負荷がかかるのかを身を以て知ることが第一で、ある年齢になったら自然と出来る、という領分のものとは違うことが判らないといけないと思いますよ。

能夫 明生君はいつもそう言っているね。

明生 力量に合った経験の積み重ね、が大事で…。『松風』は確かにシテとツレが拮抗する曲です。だからまずシテを勤める前にツレをきちんと経験していなくてはいけない。辛いシテツレの経験無しで、シテなど言語道断ですよ。だから、日頃の学習が大事で、『松風』のツレの指名を受けられるような状態、条件を備えていなければいけないですね。そこを満たして、はじめてシテという晴れ舞台に上がれる、能夫さんが言われる、競泳のスタート台に立てるわけですね。『松風』のツレ役は、謡は多く、足の痺れも心配で、逃げたくなる気持ちも判りますが、まあご指名がかかる喜びみたいなものもありますからね。

能夫 先輩に、「頼む、やってくれよ」と言われたときの嬉しさって、あるじゃない。

明生 嬉しさの反面、不安感もあってね。でもその経験を活かさないといけないですね。そしてシテを勤めると、次にツレを演るときに、「あっ! こう動けば、この程度に謡えば」という程度が判ってきます。それ以前は、ただ書付にある通り機械のように動き謡うだけでしたから、悪くはないが、良いわけがない。パターン化されて…。

能夫 昔は皆、パターンでやっていたよね。明生君の最初のツレのシテは菊叔父ちゃんかな?

明生 そうです。27歳の時、大事なところで謡を間違えて、恥かきました。楽屋で怒鳴られるなあと覚悟していたら、父の無念そうな顔、妙に静かに「しっかりして頂戴よ」と叱られたの、今でも覚えています。大反省です。そんなこともあり、能夫さんのお披きの『松風』のツレは改心して…(笑)。あのときは能夫さんに細かく、ツレの立場での心持ちまで教えてもらい、あれで能の面白さを知った、引き込まれた、といっても過言じゃない。それまでツレであのような細かい稽古は正直無かったですからね。パターンで覚えるだけでしたから…。それが33歳のときです。

能夫 『松風』というのはシテ・ツレが二人で一人みたいなところがあって一緒に創ろうとする気持ちが絶対必要でしょ。ツレが何も知らなかったら、こうやろうよ、こうやってよ、なぜなら、と説明してそれに応えてくれないと困る。運命共同体というか、一緒に仕事するわけだから。ただ昔の人たちは、そんなことはしなかったみたいで、自分のことだけで…。自分が良ければ相手も当然そうだ、と勝手に思っていたからね。まあそれで出来上がってしまう凄さもあるわけだが、僕はそういうのはいやだから。

明生 あのときの稽古のお陰で、いま役に立っています。ツレの在り方を教わり、その後、父の相手を二度、そして研究公演でシテを披いたわけですが、先ほど話したように十年後にもう一度シテを勤め、実はその間に友枝昭世師のツレを平成十四年、宮島厳島神社の観月能で勤めまして、このときはじめてまともなツレが出来たかな…と思っているのです。それまでは、どこかシテに寄りかかる気持ちが強かったのですが、あの時は拮抗出来た。そう実感したのが観月能でした。観月能にふさわしく、月がきれいな秋の夜、師の友枝さんからの指名でお役を勤め、父が地頭で能夫さんも地謡にいて、三役も揃い最高のロケーションでした。ただ書付通り、右向いて左向いてと幼稚でいたら、評価を下げたと思いますね。

能夫 『松風』はそういう風にツレが充実してはじめて成立するんだよ。姉の松風、妹の村雨、この姉妹の微妙な関係が出てこなきゃね。

明生 あの二人の姉妹の性格をどのように演じるか、このさじ加減がミソですね。

能夫 そう、それと先ほど話した、『松風』は長丁場で、中入りがなく二時間近い時間を舞台の上でさらされながら表現しなければいけない。

明生 中入りがあれば、楽屋で一息ついて変身して登場出来ますからね・・・。

能夫 中入りは、インタバルで何かチェンジして出て行ける。ところが『松風』は、己の体だけで己の世界を変えていかなければならない。肉体で攻めて凌いでいくような能だね。古作の能だから、能の原型というか、そういう特徴がある。戯曲の処理能力というか、曲を理解していないとできないね。覚悟してやらないと…、ただ『松風』をやりましただけのことになってしまい、それじゃ『松風』にならない。

明生 松風の恋慕をいかに表現するか。やはり型と謡というものが試されますね。謡の力で、恋で壊れている女を演じるわけですから。男の役者が女に扮して、その女が行平に憑依して男になる…。女性では表現出来ない世界を男が創造する、それが能ですね。女流能楽師の方々には、申し訳ないがそこには限界があると思いますよ。

能夫 そうだね。「げにや思い内にあれば、色ほかに現れさむらふぞや」、あそこは、単に上音で綺麗に謡えばそれでいい、というものではないよね。やはり、生々しい恋の能だから、型で処理するのではなく、何か心情が前に出たり、後ろに引っ込んだりしないとね。それが見えないと・・・。

明生 『松風』は熱い恋、『野宮』は何か冷たい愛…。

能夫 両者には、身分の違いもあるからね。六条御息所は高貴な人だもの。でもカッと燃えるところもあって…。

明生 御息所の燃えるのと、松風のお姉様の狂気とを演じ分けないといけませんよね。同じ手法では無理ですから。演ってみてわかりました。最近、思うのは、温かみのある謡や舞、ということ。父の『松風』は温かだったなあ、と。私も温かく演りたいなあ、と…。

能夫 温かさね、判るよ。『松風』は内に秘めてだけではない、ふと表に溢れ出てしまう感情、そういうものが起きないと、世界が立ち上がらない気がするね。

明生 『野宮』と『松風』はどちらも「破之舞」がありますが、これも質が違う気がします。破之舞は『羽衣』でも舞いますが、あれは最後の付録、サービスの舞です。それに対して『野宮』や『松風』の破之舞は序之舞よりも想いが強くストレスもある。両者の微妙な違いを舞い分ける心が大事だとわかったのは、やはり経験からですね。『松風』を勤めて、破之舞の重要性を知りました。『羽衣』だけでは破之舞は語れませんからね。

能夫 『松風』も『野宮』も破之舞が醍醐味だね。舞ってて楽しいもの。ところで「真之一声(しんのいっせい)」だけれど、あれ、おかしくない? 嫌じゃない?

明生 真之一声は脇能の出囃子ですよね。脇能以外ではこの『松風』だけですか? なるほど・・・、なぜ真之一声なんですかね。

能夫 根拠はないよね。『松風』という曲を大事に考えたからかな。でも鬱陶しいよ。似合わない。

明生 身分は低いし、神々が現れるわけではないし、神への祈りがないのに、空虚な感じがしますね。

能夫 汐汲みという作業をしている、いわば労働者に真(まこと)の一声だからね。考え直してもいいような気がするな。違和感あるよ。真之一声で厳かにやらなくても、リアルな今を謡ったほうがいいんじゃないのかな。

明生 今後考えてもいいかもしれませんね。私は、研究公演の披きは、普通に小書なしで、十年後の再演は小書「見留(みとめ)」で勤めましたが、喜多流の小書にはこの他に、身体の身を使う「身留(みどめ)」、それに「戯之舞(たわむれのまい)」がありますね。父は「見留」一辺倒で、すーっと幕に消えて入っていく景色の良さを一番に上げて、「見留」が一番、が口癖でした・・・。

能夫 『松風』は各流儀にたくさんの小書があるね。やり様もいろいろだね。

明生 「戯之舞」の面白い実先生のお話がありましたね。「戯之舞」は元来、十四世喜多六平太先生が、観世清廉氏と『求塚』と交換しようとされたが、喜多身内から反対があり取り止めになり、後に、昭和44年に実先生が観世元正氏に再度お願いに伺い頂戴した。そのお礼にと何か差し上げます、とおっしゃったら、『鸚鵡小町』の型付をいただいています、とのお返事だったとか。

まあ、経緯などどうでもいいのですが、私、次回はこの「戯之舞」でやってみたいと思っているのですが…。この「戯之舞」を再考し、「真之一声」についても考えてみたいですね。『松風』は体力がいる曲ですから、早めに計画しないといけないな。実先生のように15,6回も出来る立場とは違うので、還暦前にもう一度…。

能夫 ほんとうに体力がいるからね。やり様はいろいろあるけれど、型の連続だけではできないということは確か。技術力だけでは絶対に解決できない。内面の演技ということかな。そこに恋する女がいなければいけないからね。

明生 はい。シテが出来ればいいですが、地謡でも同じような気持ちで謡いたいと思います。地謡は、隣同士お互いの主張があり、ぶつかり合いがあって、そう出来れば上質な地謡が出来上がるわけですから。

能夫 隣同士、前列と後列でも、絶妙な呼吸を大事にしたいね。『松風』のシテをやることで、ツレがわかり、地謡がわかる、そういう相互性が大事だよね。

明生 みんなで創り上げていく。これがすごく刺激的。刺激し、感じていければ、次にシテを勤めるときに、自分はこうしたいという、なにかが生まれてきますから…。

能夫 そういうものが重層化したときにふくらみのある、温かさが出てくるのかもね。

明生 大事なもの、大曲をすればするほど、そういった底力がないと出来ないなと思いますね。それが今の素直な感想です。どうやって地頭を盛り上げ、シテを盛り上げ、囃子方も含めて、曲全体を創り上げていくか、大事な課題だな…。

能夫 そうやって全員がやらなければいけないんだよね。全員の曲への理解を深めていく。それができたとき、流儀全体のレベルが上がっていくんじゃないかな。

明生 そうですね。なんだか私の『松風』の話ばかりになってしまって…。では次回は能夫さんの『小原御幸』についてですね。

(つづく)

流儀と個投稿日:2018-06-07

流儀と個

粟谷能夫

例えば『喜多会』と『粟谷能の会』とどちらが大事かと聞かれたらどう答えるだろうか。

例えば『喜多会』と『粟谷能の会』とどちらが大事かと聞かれたらどう答えるだろうか。

まずはその問いかけそのものに問題があるとは思うのだが、それはおいておこう。それは車の両輪であり、どちらもともに大事なのだという答えになるだろう。個と『喜多流』とどちらが大事かという問いに対しても同じ答えだ。個が充実した存在になることによって、『喜多流』として魅力ある演能ができ、充実した演能集団である『喜多会』によって個が磨かれ優れた存在になるのだ。

ただ、能はほかの演劇に比べれば、個の力量にゆだねられている部分が非常に大きい。普通の演劇であれば一つの舞台を成り立たせるために、ひと月とかふた月、稽古を全員が共にするのに対し、能は一回の申し合わせで本番を迎える。これを可能にするのが個の日々の修行、稽古なのだ。その意味では個がしっかりと磨かれなければ演能は成り立たないし、流儀も繁栄しないことになる。芸術性の高い個が多様に存在していることが流儀の力であり、魅力だろう。それがなければ家も流儀も色あせたものになる。

そしてもうひとつ、流儀の是とするところというものが、長い年月の間には必ず変化していることを見逃してはならない。世代が代われば当然違ってくるものだ。そうした中で、何を基準とするのか。それは能の本質を見据える事だろう。その視点で流儀の優れた所をはっきりと認識すると同時に、流儀の抱えている問題点も見えてくるはずだ。実際この何年かの間に流儀内部でいろいろな変化が起きて来た。指導ということでも大きな変化が起きて来ている。このことに対応して行くにはどうすればいいのか。

自分のことを振り返れば、親からの教えがあり、喜多実先生からの徹底した基礎教育によって自己形成が始まった。そして能を自覚的に見る年になって、他流の優れた個や能の集団の有り様を目の当たりにした。自分はこのままでいいのかという問いかけをもちながら修行をした。その頃は当然批判も受けた。しかし本当に自己を確立するためには、親の価値観や流儀の規範を一度は疑い見直すということを通過することが必要なのだ。それがなければ、その個はスケールの小さなものになってしまう。

能は個では出来ない。だからこそ広い視野と魅力を持った個が集まり、切硅琢磨することが能を豊かにするのだ。

写真 粟谷能夫「砧」撮影 東條 睦

^

面に想う投稿日:2018-06-07

面に想う

粟谷能夫

私が初めて面を手に取ったのは子どものころ、お能ごっこのために父よりもらった稽古面でした。それをかけて廊下を走っていた記憶があります。そして子方として舞台に出るようになり、シテのかけていた、小面、曲見、怪士等と対面しました。殊に『船弁慶』の後シテの面はとても怖かったことを覚えています。十代後半頃になると演能用の装束出しを手伝うようになって、面、装束に触れる機会が増え、殊に面に強い関心を持つようになりました。

私が初めて面を手に取ったのは子どものころ、お能ごっこのために父よりもらった稽古面でした。それをかけて廊下を走っていた記憶があります。そして子方として舞台に出るようになり、シテのかけていた、小面、曲見、怪士等と対面しました。殊に『船弁慶』の後シテの面はとても怖かったことを覚えています。十代後半頃になると演能用の装束出しを手伝うようになって、面、装束に触れる機会が増え、殊に面に強い関心を持つようになりました。

粟谷家の面、装束は祖父益二郎が苦労して収集したものが大半ですが、父も面を中心に収集を続けていました。

父の話では、戦後すぐの頃には銀座あたりの骨董屋に面の出物があり、ずいぶんと集めたそうです。その後は道具屋に頼んで捜してもらっていましたが、ある時その道具屋が十面ほど置いていったことがあります。四、五面はとても良い面で、残りはあまり必要としないものでしたので、私はてっきり良い面だけを求め、残りの面は返すのかと思っていましたら、父はすべて求めました。あとでその話をしたら、こちらの勝手ばかりすると次がなくなるのだ、と。大人の世界を垣間見た思いがしました。父だけでは手に負えない時は、目の届く範囲の方々にお世話しておりました。新しい面が手に入ると必ずその面をかけて能を舞う事を楽しみにしていた父。この面なら、あの曲にふさわしいなどと、面から能を発想することを楽しんでいるようでした。祖父や父の努力のおかげで面が揃い、今私たちが能を舞う時、多少の面の選択も出来る程で感謝しております。

私自身も粟谷家蔵の面や新しく求めた面を手に取る機会が多く、面への目利きの基礎が養われました。家の面、装束の把握が出来てくると、あの面がかけたい、あの装束が着たいと思うようになって、目標の曲目が出来ていきました。しかしその曲目へ到達するには、まだまだやらなくてはいけない事が山積みになっていることも事実でした。

二十歳ごろまでは、私の演能の面、装束は父が選んでくれ、それで勤めましたが、その後は少しずつ自分の主張を通すようにしてきました。能はシテの考え方次第で、面、装束の選択の幅があるものですから、今は自分で責任を持ち決めております。

先日の『船弁慶』(平成十六年秋の粟谷能の会)の前シテでは、その前の番組『砧』のツレが小面をかけるので、小面の使用を避けました。小面にもいろいろな表情のものがあるのですが、やはり、前後は重ならない方がよいという判断で、私の方は孫次郎系統の面としました。

面は手に取って見て良いと思ったものが、必ず舞台で良いわけではなく、またその逆の事もあります。舞台で最初の感じは良いのに、舞台が進行しても表情を一つも変えない物もあり、ここにはシテの責任もありますが、まことに難しい生き物のようです。面はある意味完成品ではなく、シテの演技の余地を残しているものの方が良いと思います。

父と面を通して感じ合っていた共通認識を基本に、面の力を借りる時もありましょうが、面を遣いこなす芸力をつけていきたいと思っています。

『船弁慶』粟谷能夫 粟谷能の会 撮影 東條 睦

美醜一如 粟谷能夫投稿日:2018-06-07

あるところに長者が住んでいました。その長者の家の門口にある日美しい女性が現れ、その名を功徳天(幸福を呼ぶ神)といいました。長者は喜んで早速家の中に招き入れ、いつまでも留まるように願い出ます。すると、功徳天は「私には妹がおります。その妹と一緒なら」というので、長者がそれに応じると、やって来た妹は二目と見られぬ醜女でした。黒闇天(災害を呼ぶ神)といいます。

長者が「妹は困る、姉だけにしてほしい」と言ったところ、姉は「私と妹はいつも一緒に暮らしており、離れて生活する訳にはいかないのです」というので、困った長者は思案の末、結局二人を断ったというのです。

この説話は涅槃経に出てくる物語です。幸福と災害、或いは善と悪、この二つは別個の存在のように見えても切り離すことの出来ない一つのものであり、双方とも真実なのだと教え、姉妹を断った長者の思考は、いわば私たち人間の分別であり、分別はしばしば、真実を遠ざけ、ものの道理を不明にすると結んでいます。

お能でも同じような真実が描かれます。

『葵上』では、シテ六条御息所がワキ横川の聖の法力により「此の後またも来るまじ」と神妙に引き下がるのですが、「まず此度は帰るべし」と明らかに再来を予言する『鉄輪』のときよりも、一層重苦しい後味を感じます。六条御息所は深い教養に身を包んだ女性です。教養とか理性とかいうものは、人生の深刻な悩みの解決には大してプラスにはならぬばかりか、時にはマイナスに作用するもののようです。『道成寺』のシテのように髪を振り乱して日高川に飛び込むほどの行動を敢えてさせなかった彼女の誇りや理性が、いつまでも後悔と入り乱れて『野宮』のような陰鬱な苦しみを味あわせているのだとはいえないでしょうか。

これらに描かれる執心は一つのものにすべてをかける情熱というようなものに通じ、すべての女性が備えている本来は非常に美しい性質のものであると思います。その執心の対象が奪われさえしなければ、これらの悲劇も起こらなかったでしょう。

人間はだれでも、心のうちに美醜をあわせ持っています。理性で醜さを消そうとしても、たやすく消せるものではないようです。おきびのように鎮まっていた醜い感情が、あるとき燃え盛り、あたりを焼き尽くすこともあるのです。人間の悲しさ、人間の真実。これを能は余すことなく描いています。そこには物質的な幸福より心理的な幸福を求めている人間の心情があるのでしょう。

謡の覚え方と上達の秘訣投稿日:2018-06-07

謡は能という戯曲の詞章(文章)を声を出して歌い上げるものです。

私たちシテ方の能役者は詞章を暗記します。

それは会話文でも、想いを込めた胸の内の感情であっても、舞台進行に伴い

すべて声を謡の音に変えて発し、観客に伝えます。

地謡は、謡うためだけの専門分野です。

文楽の義太夫や歌舞伎の長唄などの謡い手は、本を見ますが、能では役者はもとより地謡も謡本を見ることはありません。ですから謡の詞章を覚えなければならないのです。

芝居の役者さん同様、台詞覚えも仕事の一つで、これが一苦労です。

若い時分、謡を覚えるのは、鵜呑み、丸暗記でした。

謡っている意味など理解していません。とにかく声を出して、音で覚えます。繰り返し声を出すことで、身体に叩き込むやり方です。

若い頃は頭脳も柔らかいのでしょう。不思議と意味も判らないのにどんどん覚えられました。今は違います。脳細胞が減ったためでしょうか。二倍は時間がかかります。

この若いときの丸暗記は悪いことではないと思いますが、しかし大人になり、そのまま変えないのは問題です。舞台芸術にはならないからです。

大人には、大人の覚え方が必要になってくると思います。

理屈がわかり、意味を知り、型(動き)を把握して、謡声でフォローして覚えるのです。

では、謡を習われている謡曲愛好家の皆様に、謡上達の方法をお教えしましょう。

それは舞台人同様、暗記することです。

謡を暗記し声を発すると、その謡の言葉が生き生きと響いてきます。

何故でしょうか?

下を向いて前屈みで、謡本を読んでいると声の通りが良くありません。

しかし暗記すると姿勢を真っ直ぐにして声を出すことができます。すると身体全体を使って共鳴させて声が出るのです。

嘘だとお思いなら、一度試してみて下さい。

それから、もうひとつ、

能をたくさん観ることです。

但し、舞台に目を向けて鑑賞して下さい。

折角能楽堂にいらして能をご覧になられても、膝の上においた謡本の詞章ばかり見ていては、謡を聞いているだけに過ぎず、それでは役者の動きが判りません。

舞台で能役者の動きに、注目して下さい。

そして、ここからが大事です。

謡うときは、その見た能の光景を思い出しながら謡ってみるのです。

『羽衣』を謡うには能『羽衣』をご覧になり、想像しながら謡います。

きっと上手に聞こえるはずです。是非試してみて下さい。

(平成23年1月 粟谷明生記)

人生五十年投稿日:2018-06-07

粟谷能の会通信 阿吽

人生五十年

粟谷菊生

昔、商店には錠のかかる銭箱があって、毎日の上りを入れておき、それが商売の資金として活用されてきたといわれる。

考えてみると、芸の道も同様だ。ぼくたちが若い頃から一生懸命稽古を続けてきた、その日銭の貯金があるおかげで、年をとった今日でも能が舞えるのかと思う。

その銭箱の中身には、自分の体験のほかに、先輩の芸に学んだ預金も、たくさんはいっている。なかには他流の芸に学んだものもあるが、その蓄積のおかげで、七十四歳の今日も能が舞えるのだろう。

ところが近ごろ、郵便貯金の利率が低くなってきた。百万円に対しての○・三%は、利息も甚だ僅かなものだから、昔の銭箱だけでは、なかなか間に合わなくなってきた。年をとってもなお、毎日稽古に励み、日銭が減らないように勤めなければならないのではないか。

昔は、十七歳で道成寺を披いたという人もあったけれど、それは「人生五十年」の時代のこと。金さん銀さんの居られる長寿時代の今日では、披きが高年齢になるのは、当然のことだろう。

先年、八十人ほどの弟子を集めて、宮島で浴衣会を催したことがあった。その謡い、舞う人々の中に、九十歳以上の人が四人もいたのには驚かされた。

考えてみると、古来稀なりの古稀が七十歳、不惑が四十歳とは、とんでもない話だ。今や百歳がざらにある世の中だから、百二十歳位が古稀にふさわしいのではないか。ぼくは七十四歳でも、未だに迷っているのだから、不惑は八十歳かな。

ところで、ぼくの考える人生五十年とは、自分の年から数えて、上の二十五年、下の二十五年の人たちといっしょに能を楽しみ、その影響を受け、あるいは下の人たちにそれを及ぼしながら、緻密な能を作り上げていくことかと思うが、悲しいことには、自分が年をとるにつれて、上の二十五年が、だんだん薄れていくのはさびしいことだ。最近、下の二十五年の人たちに、やさしく扱われるのに気づいてきたが、同情されるようになったらおしまいだ。適当なお邪魔虫になって頑張りたいと思う。

それにつけても、人間、口を動かすことが長寿の秘訣だという人があるが、年をとって会社を退職して、俳句や盆栽を楽しむのもいいが、昔から「おしゃべりにモーロクなし」の諺もある。口を動かす謡いに打ちこむのも、長寿の世の中にふさわしい健康法の秘訣かもしれない。せいぜい長生きして、謡の妙味を楽しんでいただきたいと思う。

型付と向かい合う投稿日:2018-06-07

型付と向かい合う

粟谷能夫

型付けには奥深いものがある。おもに江戸時代から明治迄の先人がいろいろな経験の中から見つけ出した演出が記され、大変貴重なものである。動きや演出上の心得の後、最後には「—も宜し、—も有り、—は損なり」といったものが入り、その書き方には幅といったものが感じとれる。だから問題は、読み手が型付をどれだけ深く的確に読みとれるかということになる。型をなぞるだけでは駄目なのである。たとえば『烏頭』のカケリの場面、囃子の手組で大小の鼓が「ツタツタツタタ」と打ち、シテは「トントントン」と三つ拍子を踏み、大鼓が大きな掛け声で「イヤー」と頭(かしら)を打って「親は空にて血の涙」となる喜多流独特の型がある。型付けにはこの「トントントン」は近づく、歩み寄るという意味合いだと書いてあるが、今はただ結んで拍子を踏むだけになっている。しかし大事なのは子鳥を捕らえようと近寄るという意識で、ぐっと前に出る思いを込め、演ずることだろう。ただ「ドントントン」と拍子を踏むだけでは駄目なのだと思う。やっている型としては同じでもそういう思いが含有されているといないとでは表現が違ってくる。また『梅枝』の「夫の形見を戴き、この狩衣を着しつつ、常には打ちしこの太鼓の…」で、頭をさす。続いて衣を見る、そしてまた太鼓を巻ざし見ると三つの具象的な型が続くところがあるが、伝書には三つの型が続くと死ぬというような事が書いてある。『梅枝』は同じ題材を扱った『富士太鼓』とは違って、夢幻能の極致のような曲だから、生々しくなっては駄目だという教えだと思う。そこに注意しないと、一つ一つの型が生かされず、型そのものの味わいが死ぬという意味だろう。この教えを理解した上でなら、三つの型を続けても、演じようによっては十分成り立たせることが可能だと思う。知らないで演ずるのとでは自ずと違いが出てくるはずである。これを極端な例だが「三つの型を続けて演じると演じ手が死んでしまう」と解釈するようでは困ってしまうのである。このように、型付には基本の型の他にいろいろな情報が書き込まれている。そこから先人の心に深く分け入り、読み取っていく喜びは大きいものがある。自分が一つの曲に対してどこまで考え抜き、稽古を重ね、先輩達や他流の人達の舞台から多くを吸収するか、そういうことが積み上がっていくと、同じ型付が違うように読みとれることがある。日々発見があり、新たな発想をもたらしてくれる。時には型付通りということを越えて、自分に引き寄せて創造することがあってもいいとさえ思う。そういう意味では、その役者としての広がりがどこまであるかということが問われることになる。結局は日々の能に対する真剣な向かい方、その積み重ねが大切だということだと思う。

型付けには奥深いものがある。おもに江戸時代から明治迄の先人がいろいろな経験の中から見つけ出した演出が記され、大変貴重なものである。動きや演出上の心得の後、最後には「—も宜し、—も有り、—は損なり」といったものが入り、その書き方には幅といったものが感じとれる。だから問題は、読み手が型付をどれだけ深く的確に読みとれるかということになる。型をなぞるだけでは駄目なのである。たとえば『烏頭』のカケリの場面、囃子の手組で大小の鼓が「ツタツタツタタ」と打ち、シテは「トントントン」と三つ拍子を踏み、大鼓が大きな掛け声で「イヤー」と頭(かしら)を打って「親は空にて血の涙」となる喜多流独特の型がある。型付けにはこの「トントントン」は近づく、歩み寄るという意味合いだと書いてあるが、今はただ結んで拍子を踏むだけになっている。しかし大事なのは子鳥を捕らえようと近寄るという意識で、ぐっと前に出る思いを込め、演ずることだろう。ただ「ドントントン」と拍子を踏むだけでは駄目なのだと思う。やっている型としては同じでもそういう思いが含有されているといないとでは表現が違ってくる。また『梅枝』の「夫の形見を戴き、この狩衣を着しつつ、常には打ちしこの太鼓の…」で、頭をさす。続いて衣を見る、そしてまた太鼓を巻ざし見ると三つの具象的な型が続くところがあるが、伝書には三つの型が続くと死ぬというような事が書いてある。『梅枝』は同じ題材を扱った『富士太鼓』とは違って、夢幻能の極致のような曲だから、生々しくなっては駄目だという教えだと思う。そこに注意しないと、一つ一つの型が生かされず、型そのものの味わいが死ぬという意味だろう。この教えを理解した上でなら、三つの型を続けても、演じようによっては十分成り立たせることが可能だと思う。知らないで演ずるのとでは自ずと違いが出てくるはずである。これを極端な例だが「三つの型を続けて演じると演じ手が死んでしまう」と解釈するようでは困ってしまうのである。このように、型付には基本の型の他にいろいろな情報が書き込まれている。そこから先人の心に深く分け入り、読み取っていく喜びは大きいものがある。自分が一つの曲に対してどこまで考え抜き、稽古を重ね、先輩達や他流の人達の舞台から多くを吸収するか、そういうことが積み上がっていくと、同じ型付が違うように読みとれることがある。日々発見があり、新たな発想をもたらしてくれる。時には型付通りということを越えて、自分に引き寄せて創造することがあってもいいとさえ思う。そういう意味では、その役者としての広がりがどこまであるかということが問われることになる。結局は日々の能に対する真剣な向かい方、その積み重ねが大切だということだと思う。

写真 『鵺』シテ 粟谷能夫 撮影 あびこ喜久三

百拾五曲投稿日:2018-06-07

百拾五曲

粟谷菊生

先代梅若六郎先生は、『輪蔵』のシテ一曲だけを残して全曲を舞われたと聞く。自分の能を振り返ってみると百拾五曲勤めている。しかし、その中で圧倒的に多いのは二番目物、四番目物、キリ能だ。好きなのに比較的少ないのが三番目物。友枝喜久夫先輩、兄新太郎の存命中は春秋会、果水会、鼎の会など演能の催しがしばしばあったが、三番目物は二人の先輩が優先的にお取りになってしまう。そのお蔭で人のやりたがらない曲、例えば『羅生門』などを勤めさせて頂くことにもなり、これは良い経験だったと思う。

先代梅若六郎先生は、『輪蔵』のシテ一曲だけを残して全曲を舞われたと聞く。自分の能を振り返ってみると百拾五曲勤めている。しかし、その中で圧倒的に多いのは二番目物、四番目物、キリ能だ。好きなのに比較的少ないのが三番目物。友枝喜久夫先輩、兄新太郎の存命中は春秋会、果水会、鼎の会など演能の催しがしばしばあったが、三番目物は二人の先輩が優先的にお取りになってしまう。そのお蔭で人のやりたがらない曲、例えば『羅生門』などを勤めさせて頂くことにもなり、これは良い経験だったと思う。

甥や息子たちから、また同じ曲を演(や)るのかとよく言われたけれど、その曲が好きなだけでなく、リクエストされるからだ。『景清』『鬼界島』『頼政』『藤戸』『隅田川』『羽衣』などはそのよい例だ。『羽衣』などは何回舞っているか判らない。頼まれれば嫌といえない性質(たち)でなんでもお引き受けしてしまうと言いながら、何回頼まれても演らなかったものが一つある。それは『翁』だ。自分が選ぶとつい、好きな曲ばかりになってしまうが、その最たるものが『羽衣』で『班女』も好き。勿論、『湯谷』『松風』も好きなのだが、二人の先輩亡きあと、自分の好みの地を謡って貰える後輩の成長を待っていたこともあって、三番目物の上演回数は意外に少ない。『富士太鼓』『天鼓』『融』『烏頭』『鉢木』など好きな曲の多い中で、NHKで放映された最後の能は、自分にとってはやはり『景清』と希望したが、諸般の事情で『大江山』になってしまった。

こうしてみると、まだまだ舞残している曲はあるけれど、喜多流に長い間、あまり演能されていなかった『梅枝』は僕が舞ってから後輩がよく演能曲目の中に入れるようになったし、喜多流で二百年位誰も舞っていなかった『伯母捨』を自分が久々に勤められた事で自分としては満足に思っている。因みに老女物を喜多流ではあまりに大事にしすぎて高齢になってからでないと勤めさせて貰えなかったが、老女物だから老人になってからでないと、というものではない。老女物は非常に体力が要る。故に壮年に一度体験しておいて、人生のいろいろな「おもい」を味わってから、後年、もう一度演じてみると、本当のよい結果が出るのではないかと思う。身体がキカナクなった時「本質が判る、本当の花が判る」というのも事実だ。

僕も舞い残した曲は、あの世に先に逝かれて僕の逝くのを首を長くして待ち構えておられる諸先輩方の囃子や地で舞わせて頂くことにしよう。

写真 『実盛』17年2月5日 出雲康雅の会 撮影 石田 裕

我流『年来稽古条々』(25)投稿日:2018-06-07

我流『年来稽古条々』(25)

??研究公演以降・その三

『求塚』で地謡の充実

明生 第三回の研究公演では、『求塚』を取り上げ、地謡の充実をテーマに取り組みました。友枝昭世師にシテをお願いし、我々は地謡を勤めたわけです。それがメインで、私は『松風』の舞囃子、能夫さんが『知章』の仕舞、父は『谷行』の素抱という珍しい小書の仕舞を舞ってくれて、石田幸雄さんに狂言『抜殻』という番組構成でした。平成五年五月、もう十六年前ですよ。あのころ地謡の充実を、と考え企画したわけですが…。

能夫 自分たちが主催する会で、シテをやらずに地謡を謡います! なんていう人は、それまでいなかったよね。

明生 一番でも多く舞いたいと思うからこそ、苦労して会を主催するわけですから、普通はありえない。地謡にまわって、シテをしないことは、一回舞うチャンスをつぶすことですからね。それを敢えて能夫さんはやろうとした。成果はどうあれ、地謡の充実を掲げることに意義があるとしたことに間違いはなかったと思いますが、自画自賛かな?

能夫 シテがどんなに舞台で頑張っても、地謡が充実していなければ、その作品は成立しない。シテと地謡をどうつなげていくか、そういうことが肝腎なんだ。

僕は、喜多流の能楽師はシテを勤めるのはもちろんだけれど、物着せから地謡、後見、すべてができる、オールマイティの人間であるべきと思っているんだ。シテを舞っているときでも、地謡や装束付けの苦労がわかり、対応できる人材でなければいけない。すべての面でオールマイティなのが能楽師だ、とずっと思っていたからね。シテを舞っていれば楽しいけれど、それだけではない、あらゆる経験をしたいと。それで、自分たちが主催する会だったら何から何まで自分たちで設営できるからね。それでこういう趣旨の会を研究公演でやりたいと提案したのさ。

明生 舞がない、謡だけで勝負する曲。能夫さんが『求塚』という大曲に挑もうと決められて、よい選曲でしたね。痩女物の春の代表曲で、そう頻繁に出る曲ではないし、友枝さんは初演でしたが、我々が謡いますから…と無理にお願いして。当時父は「一番でも多く舞ったほうがいいのに、お前らは何を考えているんだ」と、憤懣気味でしたが…。

能夫 それは菊生叔父とすると、「俺がいるじゃないか!」なんだろうね。(笑い)

明生 それで能夫さんがコンコンと説明してね。今は菊生叔父ちゃんがいらっしゃいますよ。だけどそのうち…いなくなるわけですから、次のことを考え、地謡がしっかり謡える人材を作っておかなければいけないんじゃないですか?・・・と。残念ですが、今そうなってしまいましたね。

能夫 それは仕方ないこと、自然なんだ、当たり前のことで、次のことが見えてこなければいけないでしょう。菊生叔父だって地謡の重要性はわかっていて、晩年はとくにそのことを主張していたからね。当時、菊生叔父は元気で地頭を頑張っていて、喜多流の能を支えてくれていたけれど、将来は我々にそれを託したい気持ちはあったと思うよ。

明生 謡が大事、と盛んに言っていましたね。

能夫 研究公演の『求塚』では、まわりが全部先輩だったよね。大鼓の柿原崇志さん、小鼓の北村治さん、笛は一噌仙幸さん、脇は宝生 閑さん。いろいろと経験をされてきた人の知恵や力を拝借して謡ったという感じだったね。僕らが新たなものを創るというよりは、伝統的というか・・・。

明生 経験者のお力を借りて学ぶという・・・。

能夫 そう、お力を借りながら、自分も何か表現したいなという気持ちはあったと思う。観世寿夫さんの『求塚』の連続写真があるけれど、そこで打たれているのは北村治さんだからね。そういう経験をされた方々と対峙して謡いたいと思ったよ。あのとき、治さんから「死ぬ気で謡え」って言われたよね。こっちは精一杯謡っているのに。でも甘かったのかもしれないね。囃子方の経験に対して僕らなりの主張したい謡い方と、舞台上でのキャッチボールはあったことは確かだね。そういう囃子方とのぶつかり合いが大切で、それがないといけないだろうね。

明生 あのとき、地謡の充実を掲げてやった体験が、このごろ舞台で少しですが活かせるようになったかな、と思っています。この間、『須磨源氏』(青年能)の地頭を勤めて…。『須磨源氏』はシテを勤めたことがありますから、自分なりの舞台展開が見えてくる、すると自然と謡い方も変わってきます。

能夫 そう違ってくるね。経験は大事だよね。

明生 位取り、乗り具合、音の高低など、ある程度自信を持って主張できるのです。そうすると、その能のドラマを支えているのは、シテだけではなくて地謡の底力だということが、だんだん肌で感じられてきます。地謡は作品全体を包み込むような力を持たないといけない・・・と。

以前はただ頭で考えていただけで、体感出来ていなかったかもしれないのです。もっとも地謡の前列で謡うだけでは深いところの体感は難しく、やはり後列や地頭で謡うと責任感も環境も全然違ってきますから。

能夫 そうだよね。本当に地謡の大切さがわかるよね。

明生 それも、ある時期に「地謡の充実」を意識したからこそ大切さがひしひし感じられるのだと思います。

その後、私は『求塚』を披いていないのですが、能夫さんは平成十二年の粟谷能の会で演られましたね。地謡を謡い込んで舞うのと、そうでない場合の違いはどうですか?

能夫 うーん、それはね。あのとき地頭をやらせてもらったからできたことがすごくある気がする。後シテの「飛魄飛び去る目の前に」とか「鴛鴦の鉄鳥となってくろがねの」のあたり、親父たちのやり方は、テクニック的にはテンション高くすごいけれど、あまりその情景が立ち上がってこなかったような気がしてね。もっともそれはそれで素晴らしさはあったと思うけれど、そこに描かれているリアリティが欠如しているように感じたんだ。それに対して、友枝昭世さんは最新型を見せてくれる人でしょう。実先生、友枝喜久夫さん、父新太郎、菊生叔父が演っていた『求塚』の像があるとすると、昭世さんはそういうものはわかっているが、だけど自分はこのようにしたい、と最新型を示してくれる。

明生 最新型ですね、今風に変える力というか、今まで見落としてきたものに光をあてる、そういうお能創りですね。

能夫 今まではこうだったけれど、自分はこうやりたいという主張がある。親父たちには無かったもの。ただテンション高くやりましょうみたいな。それで素晴らしい面もあるんだけれどね(笑い)。僕はそういうものと違うやり方をしたいなと思っていたんだ。

そのお能のなかにどういうことが描かれていて、だからこういう表現になるというのでなければならないと思う。右向けと言われたから右向くというのではなくて、どうして右を向くのかを意識する。たとえば「風の行方をご覧ぜよ」で、型付に目付柱の方を見ると書いてあるから、そこを見る、それだけでは伝わらないよ。リアリティが無いじゃない、芝居心がないでしょ。風の行方を見る、風がふーっと通っていく、それに合わせて顔を動かす、とやらなければ。謡にしても、抑揚とかテンションだけでなく、一つ一つの言葉の意味を感じ表現しなければ・・・、そういう親父たちとの落差をとても感じた。

研究公演では『求塚』に関して、こうしてくださいと友枝さんに言えるほどの立場でもなかったし、そこまで自分も掘り下げていなかったけれど、そういうことは感じたね。だから次に、自分が勤めるときは、そのときに感じた経験が生かされたと思うよ。

明生 このことは、能夫さんが憧れた観世寿夫さんが目指したこととも通じますね。

能夫 そうね。何もしていないけれどある意味格好よくやってしまう親父たちの芸風と、寿夫さんたちのようにある主張もって表現していくという、僕は両方を観てきたから。

明生 友枝昭世さんも両方を観てこられて、自分はこうやりたい!をはっきり主張なさる。私はそこからいろいろ学ばせてもらうことが多いです。

私はまだ『求塚』を勤めていませんが、実は平成十年の大槻自主公演で、父に、「明生、いざとなったら舞えるようにしておいておくれ」と言われて代演のための稽古を受けました。そのとき研究公演での経験が助けになりました。結局、父は無事に勤めて、幸雄叔父が地頭で、能夫さんが副地頭、私も隣で謡わせてもらいましたが、研究公演の経験があったから、自分なりに自信を持って謡えました。大槻公演の客演という場で観客はもちろんのこと関西の三役の方も、喜多流の『求塚』とはどんなものなのか、興味を持たれていたとひしひしと感じました。私たちの地謡はこう、と自信を持って謡えたと思います。謡の重要性を意識した研究公演の『求塚』の経験が活かされている。だからこれからもどんどん意識してやっていきたいですね。

話はずれますが、『望月』のシテを勤めたあと、能夫さんに謡をもっと意識しなければ、と注意されましたね。『望月』は、ほとんどが科白、言葉ですから、正直、謡への意識がありませんでした。以前、故観世銕之亟先生に「ノリ地は語るように、科白はノリを意識して」と教えていただいたこともありました…。

能夫 語りというと、語りの調子があるけれど、そこに留まると謡がひと色になるということなんだろうな。僕もそういう謡をと、意識しているよ。

明生 「勁き花」(八世観世銕之亟遺稿集)に、銕之亟先生が「集団としての個性とは、個としての能役者の現代に生きる自覚と舞台に立てる役者としての身体とが稽古によって一人一人に培われてこそ、素朴な手織りの確かな舞台が出来、そのときにこそ発揮されるもの…本当の集団とは個々間に強い抵抗が在りながら一つの目的を共有する…」とありましたが、本当に今そう思います。

能夫 そうだね。個の力だよ。謡を大事に、個の充実。僕らが地謡の充実を目指しはじめたとき、周りの人は何か回り道をしているように思っていたかもしれないが…。

明生 それは回り道でなくて、通過しなければいけない道なのではないでしょうか。

能夫 長期的な視野に立つことって大事でしょ。

明生 そうですね。そして、ただ謡だけ充実すれば完璧かというとこれも片手落ちでして…。やはりたくさん舞う機会を作ることも必要で、『須磨源氏』で経験したように、シテを経験したからこそ謡える世界って、ありますから。シテと地謡、双方バランスよくが一番で、それが本物への近道です。だから極端はいけないかもしれないけれど。

能夫 もちろん両面が必要だけれど、今、喜多流全体としてみたとき、謡の重要性への認識を高めることが大事だと思うよ。謡への意識が希薄でしょう? その指針みたいなものがないよね。

明生 タイムズの対談で、梅若玄祥さんが、地謡は大事です、しかしその育成となると…と危惧しておられましたが、謡の育成というのは能楽界全体の問題でもあるようですね。他流のことは判らないので別として、喜多流として、そろそろ指導・育成の方法論を再考しないといけないと思います。間違えずに拍子をはずさない、だけではなく、謡の内容を深く知り、節扱いももっと細かく知ること…。どうも 喜多流は武士的なニュアンスが強く、竹をスパッと割ったような謡、とやや曖昧な言葉に甘えているように思えてなりません。それは教える方も教わるほうにも…。

能夫 そうだね。たとえば『班女』だったら「翠帳紅閨に枕を並ぶる床の上・・・」をどう謡うか。愛し合っていたときのことを思い出しながら、今は失われた恋を謡うわけでしょう。それを、下音はこの音、節はこう扱って、だけでは謡えないでしょう。

明生 『千寿』で「琴を枕の短か夜のうたた寝、夢もほどなく・・・明け渡る空の…」、抱き合って一夜を過ごし、夜が明ければ別れなければならない、その状況をどう謡うか。そのためには、もちろん経験も大事(笑い)、それから千寿と重衡がどういう間柄で、どういう生き方をしたか、その背景が身体を通して謡えるようにならないと…。

能夫 千寿はもともと頼朝の愛人でしょ。捕虜になった重衡が都に送還されるとき、慰めのために遣わされるわけで、それが恋をしてしまうのだから、複雑だよね、そう簡単には謡えないよね。

明生 そのあたりは、謡本だけでなく、平家物語にも目を通す。深い事情や、意味を知っているのと、そうでないのでは、謡の聞こえ方に違いが出てくると思います。詞章の読みも、能全体に描かれたことの読みも深く深くですね。

能夫 そう。だから源氏物語も読まなければならないし、伊勢物語も読まなければいけないわけなんだろうね。それと、他流はどういう表現をしているかとか、もっと広く音楽や演劇の世界にも関心をもってもいいよね。

明生 そういうことを意識して、早いうちから蓄積して、もちろん謡の技法の徹底した学習も伴っていかないと…、将来、間に合わないかもしれませんからね。

能夫 志と経験と外への関心、こういうことが必要だね。

明生 そういう意味では、地謡の充実を掲げた研究公演は、若い私たちに志があったと自負出来ますね。

能夫 そうだね。

明生 その後、平成十七年に研究公演を復活して、『木賊』(シテ・友枝昭世)で地謡の充実に再度取り組みまして…。

能夫 そして来年の十二月に、同じ趣旨で『檜垣』を友枝昭世さんにお願いし研究公演で取り組むことになったね。

明生 我々は地謡の大事さを意識して、微力ながらも、そこを確認する作業はやり続けていきたいですから・・・。

能夫 微力ながらも実践して、みんなもそれを目指そうよというメッセージを込めてね。

明生 十六年前の『求塚』がその原点になったといえますね。

(つづく)

我流『年来稽古条々』子方時代(1)投稿日:2018-06-07

粟谷能の会通信 阿吽

我流『年来稽古条々』子方時代(1)

粟谷能夫

粟谷明生

創刊号で予告しましたように、我々の自己形成を振り返る、我々にとっての年来稽古がどういうものであり、何を学び、何が問題であったかを考えてみます。

能夫─ 僕は昭和三十二年に祖父益二郎が亡くなるまでは稽古は祖父にしてもらった。まだ中野の舞台が出来る前で、朝起きると布団を畳んでそれを片づけ、それに唐草の大風呂敷をかけて八畳二間ほどの所が稽古場になる。南側に縁側があってそれが橋懸代わり、ノレンが揚幕代わりになっていた。そこで祖父に向かい合って謡や仕舞の稽古をしてもらった。その部屋の昔の白い電気の笠を道成寺の鐘に見立てて遊んだ記憶がかすかにある。

明生─ 私はそのころは全く覚えてないです。祖父が亡くなったとき二歳ですから。

能夫─ 子方時代で僕が一番鮮烈に覚えているのは、やはり益二郎が舞台で亡くなった『烏頭』で子方を勤めていたことだ。前日申合わせがあって、行き帰りおじいちゃんと行動を共にしていて染井能楽道の帰りに中野の駅でうどんを食べた記憶がある。

当日の舞台で後シテの出で「陸奥の…」と一言謡って常座で倒れて、人々が右往左往していたことを覚えている。それからこれは後で人から聞かされたことと自分の記憶とが一緒になっているかも知れないが、もうこれで駄目なら最後だと、主治医の先生が心臓に直接モルヒネを注射していたのを記憶している。

明生─ 幸雄伯父から聞いた話ですが、祖父が倒れて地謡後列の親父や新太郎伯父が楽屋に入って行き、戻って来て、後見だった後藤栄夫(観世栄夫)さんが代わって舞う地謡で「親は空にて 血の涙を…」というところを、とても尋常ではない絶叫のような調子で謡うのを聞いて、ああ、もうこれは駄目なのだなあと思った、と聞いています。

能夫─ 僕の子方時代で一番鮮烈な記憶だ。子方時代は舞台の前になるとプレッシャーのためか熱を出してしまい、舞台上で責任感と高熱の引っ張り合いのなか、不思議な緊張感を体験しました。

教わる時は一対一で口移しで教わったが、高い声で一杯に謡わされた。これが何より大事だと思う。こういう教え方が今は出来なくなって来ている。

明生─ 私の子方時代の出演記録を調べると、他に子方がいなかったせいと、またその頃からいろいろな会が増えたせいもあると思うが、とにかく集中して忙しかったです。

教わるといってもせいぜいきっかけになるシテの言葉の一句前位からしか教えてもらえないし、曲の筋も教えてもらえない。だから例えば『国栖』の子方をやったとき、舟の中に入り隠れ、それから出て来たら後は帰るだけだと教えられていても、そのあとに長々と天女の舞があったりすると自分はもう帰っていなければいけなかったのではないかなどと思ったり、全く違う曲に出てしまったのではないかなどと悩んだりしたことがありました。だからある程度曲の筋を教えておいて欲しかったです。

能夫─ 教えられたシテの句が何時出てくるか何時出てくるか、と待ち構えることで、緊張が持続する仕掛けなんだろうけど、これからはそれだけでは充分ではないだろうな。

明生─ 息子が去年『隅田川』の子方を勤めたとき、子供から「どうして死んだ自分があそこで出て行くの?」と問いかけられた。今の子供達は昔のようにうぶではないから、ストーリーと役についてある程度教えておく必要があると思う。

私はいろいろな舞台で子方を勤めたが、その度に必ずどなたかが、遊んでいる自分をその日の舞台に立たせ、今日はこの所でこっちを見るんだよとか、止まる所はここだとか注意や確認がありました。これは今にして思えば、実に有り難いことで、今日になっても舞台に立つときは、前以て舞台のすべり具合や位置、方角などを見る習慣がつきました。

それと私の場合は子方が多くて、例えば「船弁慶」なんて度々やらされていると、アシラウ所なんかもなんとなく解ってくるので、今日は誰々だからここでアシラッた方が良いとか、今日は伯父だから見ないほうが良いのだとか、子供心にも相手とのかけひきみたいなものを小さいときから覚えたみたいです。

能夫─ 僕は祖父が亡くなって、実先生のところで子方のお稽古を受けるようになって、前以て親父に教わって憶えて行って稽古をうけるのに、どうした訳か最期の言葉を教えてもらってなかった。子供心にまだ何かありそうな気がして親父にもっとあるんじゃないかと聞いたが、無いと言われた。それが実先生の所に行って取りこぼしがあると知って、悔しくて泣いてしまった。その頃からだと思う、自分でやらなければいけないという自覚というか、自我が出来て来たのは。

(つづく)

地謡の熱き思い投稿日:2018-06-07

地謡の熱き思い

粟谷能夫

能はシテ一人ではできない。シテの謡とワキや地謡の謡が躍動感をもって曲の世界を造形し、囃子がそれをくっきり浮かび上がらせる。人に感動を与える能は、そういう総合された力があってこそなのだ。このごろ地謡の重要さに思いをせずにはいられない。

能はシテ一人ではできない。シテの謡とワキや地謡の謡が躍動感をもって曲の世界を造形し、囃子がそれをくっきり浮かび上がらせる。人に感動を与える能は、そういう総合された力があってこそなのだ。このごろ地謡の重要さに思いをせずにはいられない。

今年三月の粟谷能の会に於ける私の『西行桜』に引きつけて考えてみたい。『西行桜』といえば、観世寿夫さんの晩年の舞台が鮮やかに思い起こされる。特に最後の『西行桜』は寿夫さんの熱といおうか、あたたかいオーラが見えてきた。寿夫さんの能はときに怜悧で冷たいと評されることもあったが、あのときの舞台はあたたかい能だと感じさせられた。それは寿夫さんの能世界が変わるときだったかもしれず、その前兆を見たような、不思議な感動であった。それを二十数年経て、今自分が舞おうとしている・・・。

『西行桜』は閑雅の中に桜の美しさを味わいたい歌人・西行と桜の木の精との心の交流とでもいったものを描いている。しかもその桜の精は美しい乙女ではなく、老翁であるところに、この曲の曲趣があって、春爛漫を愛でながらも薄墨桜のような渋さ、老いて散りゆくもののあわれさをにじませているように思われる。

この世界を創り出すのが地謡の謡。謡い出しで、世捨て人も山までも桜の花に誘い出されると謡い上げ、サシのシテとのかけ合いや、クセの地謡で「見渡せば、柳桜をこき交ぜて、都は春の錦、燦爛たり、千本の桜を植え置き・・・」からの桜の名所を経巡っての詠嘆。これらの謡で、地謡が世界を創ってくれるから、シテの「惜しむべし、惜しむべし、得がたきは時、逢ひがたきは友なるべし、春宵一刻値千金」という強い感懐が引き出され、「待て暫し」と春を惜しみ人生を惜しむ風情が浮き上がってくる。これはシテ一人ではどう頑張っても創り出せる世界ではない。

地謡は謡いながらシテを創っていく、全体を自分の中に呼び込んでいくという感覚、よい能だったと思える舞台にはそんな感覚がある。だから地謡は恐くもあり楽しくもあるのだ。シテのためにエネルギッシュに謡うのだという心意気、その世界をどう創るかという思いが地謡一人一人の中にないといけないと思う。

最近「前列病」という病気があると知らされた。ただ座っているだけで、地謡や能に積極的に参加しようとしない症状だ。前列は後列に比べれば責任感の度合いは少ないかもしれないが、一人一人が自覚を持ち地謡を支えていかなければいけない。私が地謡の前列にいた頃の大先輩たちは、どんな曲でも、大いに気張って謡われ、喜多流の謡とはこういうものだと強く体感させてくださった。

我々も次の世代も、この先達のよき伝統を受け継ぎ、地謡の熱き思いを謡っていかなければと思う。そのためにやるべきことは山積みされている。

写真「西行桜」 粟谷能夫 撮影 東條睦

続・面について投稿日:2018-06-07

続・面について

粟谷能夫

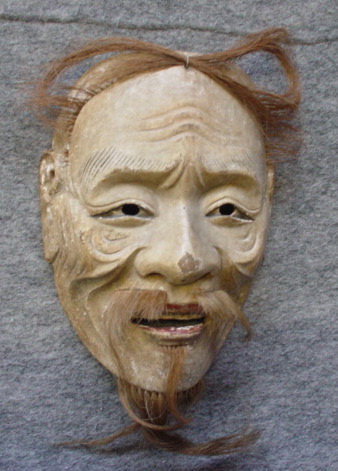

父新太郎がいつも好んで掛けていた小面があります。先輩のお世話で手に入れたものですが、父が最初に集めた面で、我が家の小面の中でも一番年増の表情をしています。同じ小面と呼ばれる面でも表情や年齢に幅があり、この曲なら、この小面が相応しいとか、この小面なら演出の幅がここまで出来るなど演能意欲をかきたてられます。

父新太郎がいつも好んで掛けていた小面があります。先輩のお世話で手に入れたものですが、父が最初に集めた面で、我が家の小面の中でも一番年増の表情をしています。同じ小面と呼ばれる面でも表情や年齢に幅があり、この曲なら、この小面が相応しいとか、この小面なら演出の幅がここまで出来るなど演能意欲をかきたてられます。

私も当初あまりふくよかでない清楚な表情をした小面ばかりを使っていました。その大人びた印象に引かれたのだと思います。やがて自身の成長と共に様々な発想が生まれ、曲趣といおうか、その曲にふさわしい面を選択するようになりました。

時が経ち『野宮』を舞うことになりました。シテの深層心理の複雑さを考えると小面では成り立たないところがあるような気がして、たいそう悩んだ思いがあります。当時は喜多流の専用女面は小面を使う厳然たる流是があり、小面以外の選択肢は考えられませんでした。『野宮』に使えそうな小面を二、三面手にとり、結局、父が好んで使っていた小面といたしました。何か小面の創成期に近い古風な表情をしており、中に強靭な意志を含んでいるような力強い小面です。また一方でつややかさもあり、ひとことでは言い表せない深みのある面です。

能を舞う時には、どの面にしようか、装束は何にしようかと、まず第一に面の事が頭に浮かびます。観世寿夫先生は「面は安心して己の全部をゆだねられるものであってほしい、と同時に思い切って闘い合える相手でもなければならない」と書いておられます。この言葉は肝にめいじておかなければと思っています。

面と向かい合う機会が増えてゆくと面の裏の様子や刻印、面目利き極め書にも目が行くようになり、面打師の事にも興味を覚えるようになりました。

能面伝書によると、桃山時代から江戸時代になってくると、世阿弥が挙げた十人の能面作者は「十作」、室町末期までの六人の名人を「六作」と称するようになって、江戸期になると世襲能面打家が確立していったようです。

また九代目喜多健忘斎古能の著した「仮面譜」や「面目利書」を通して、能面の名称の起源、焼き印の形、彩色、かんな目の特徴などいろいろのことを学びました。健忘斎藤古能は多くの伝書を残してもいて喜多流にとっては中興の祖であります。広島の厳島神社所有の能面の中にも裏面に喜多古能の花押のある極め書があるものが多数あり、古能の面に対する造詣の深さを見て取れます。

家伝の面の焼き印や目利き極めに是閑、大和など多数の作者名を見出し、古面(新作面に対する)を持つことの豊かさをかみしめています。同時に、父の七回忌の今年、一面一面コツコツと集めてきた、祖父や父の仕事の大きさに、改めて思いをいたしているところです。

写真 『卒都婆小町』17年3月6日 粟谷能の会 撮影 東條 睦

小面 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生

メイキングNHKテレビ 「芸能花舞台」 その1投稿日:2018-06-07

メイキングNHKテレビ 「芸能花舞台」 伝統の至芸 粟谷菊生

***その舞台裏話 ゲスト 山崎有一郎と粟谷明生が語る***

○前置き

この度、NHKの芸能花舞台・伝統の至芸で、没後三年となった粟谷菊生を取り上げていただきました。放映は平成21年10月22日(再放送:同10月25日)。

菊生の舞台映像とともに、葛西聖司アナウンサーのご案内で横浜能楽堂館長の山崎有一郎氏と私、粟谷明生が、菊生の芸風や思い出を語る内容です。

この制作に当たり、NHKのディレクター安里恭幸氏と数回の打ち合わせ、山崎氏とはご自宅にお邪魔してお話を聞かせて頂きました。いろいろな昔話や楽屋裏話が飛び出しましたが、残念ながら時間の都合で放映されたのはそのごく一部です。

そこで打ち合わせ中に出た面白い話、貴重な話をここに再現し、舞台裏をご覧いただきたいと思います。これを読まれて再度、ビデオなどで放送をご覧いただくと、面白さも倍増するのでは、と思います。

写真 録画当日 右より 葛西聖司 山崎有一郎 粟谷明生

○二人の師

?粟谷菊生さんは二人の師匠・名人十四世宗家喜多六平太先生と十五世宗家喜多実先生に習らわれましたね。お二人の芸風の違いはどんなものだったのですか。

菊生さんがお二人に習って苦労した話を、ご自身が語っているインタビュー映像を紹介したいので、よろしくお願い申し上げます。

山崎 喜多六平太先生の芸風は、ほわっとした情の人だね。実さんはカチッとした古武士的な強さを持って、知の人ですよ。古武士的なキリッとした感じというのは、僕は喜多流の流是でもあると思うよ。

六平太という人はものをあまり考えない人なんですね。考えないで体で舞っている人。考えなくて出来る人、ということね。だから観る方が勝手に解釈して可愛いとか、面白いとか思うんだ。あの人はそれを意図してはやっていないと思う。それでも観る方は何となく暖かいものを感じたりする。名人芸の域にいかないと、こういう風にはなかなかできないですよ。

写真

第一回能楽渡欧団、ローマ駅にて 喜多実先生と粟谷菊生(左)

実さんはそれに対してとても理知的、だからとてもわかりやすくて学生に人気があった。ふわっとした芸なんていうのは、僕らみたいに長く観ていればそういうものか、と思うけれど、若い学生が初めて観たら何のことかわからない、仕方ないでしょう。

そこへいくと実さんが、例えば『海人』で「さすが恩愛の故郷の方ぞ恋しき、あの波のあなたにぞ我が子やあるらん…」と、さっとサシの型をして右手で遠くを指す型をすると、そこに人がいるように見える、そうと分かる、そういう納得させるような型をするんですよ。それが当時の若者に非常に受けたのね。だから、実さんには学生のファンがとても多かった。他の能は何やっているか分からないけれど、実さんのはよく分かるってことでね。

観て分からないものにはファンはついて来ないからね。キリッとしまる古武士的なところも学生や若い人には非常に魅力的でね。実さんにはそういう意味で、若い愛好家を増やしたという功績があったのね。『羽衣』だとあの問答のところ、偽りは人間社会にあるというところね。

明生 まず先に天人(シテ)の舞楽を見せてもらわないと羽衣は返せない、という白龍(ワキ)に対して、天女が「いや疑いは人間にあり、天に偽りなきものを」というところですね。

山崎 ああいう理屈っぽいところになってくると、実さんの芸はキーッと光ってくるんだよ。六平太先生はここをほわほわとやってしまうけれど、実さんはどうしても羽衣を返さなければならないようなものをちゃんと作ってくるからね。こういうところがとても分かりやすくて、理屈っぽい学生には受けたの。実先生の芸というのは合理的だったと思う。そういうと実先生は嫌かもしれないけれど、結果的にそうなっていたと思う。

それで一つ話があるんですがね。実先生に学生がいっぱいついてくるのを見て、実先生より少し若かった先代梅若六郎氏が、どうして実さんは受けるのだろうか、自分もああいう風にしたいと、僕に話をしたことがあるんだよ。でも梅若六郎という人は、そのような資質の持ち主ではないからね…、実さんのようにはなれないんだよ。

写真 喜多実先生と粟谷菊生(左)残雪の東京にて

?六平太先生の『羽衣』はかわいいと言われますが、実先生のはどうでしたか?

また菊生先生のはどうでしょうか?

山崎 かわいいというのは六平太先生だよね。先生は身体がとても小さいから水衣や長絹を引きずってしまうんだ。それが何ともかわいらしいんだね。普通ならみっともないということなんだろうけれどね。もっと上にあげてやればいいのに、と当時は思ったもんですよ。

写真 『羽衣』シテ 十四世喜多六平太 大鼓 川崎九淵

明生 どうしてご自身や周りの方が装束に直しを入れなかったのでしょうかね?

父の話や、当時の写真からでも判りますが、長絹も長いままで、調整も敢えてしなかったようで、またそれでいい、という気風だったのかもしれませんね。父たちは、長絹とは引きずるものだ、それが素晴らしいと思っていた、と語っていましたからね。

山崎 僕も最初は、水衣や長絹は引きずるものだと思っていたね。だから、僕は何かに書いたことがあるのだけれど、短く着ている人のことを、あの人はつんつるてんだ、なんてね。

そうしたら、それは逆だったんだね。でも六平太先生の装束を引きずった姿をおかしいと思ったことは一ぺんもないものね。それが、何となくかわいいいんだよ。

実先生のはね、かわいいというところはあまりないよ。全部が理に走っているから、きっちりしていて、納得はするけれど、かわいいという感じはしない。美しいというのはあるけれどね。

菊生さんの『羽衣』はかわいいところがあるんだな。六平太風なんだよ。体は大きい割にとにかくかわいいんだ、菊生さんという人は。彼は六平太に心酔していたからね。

?具体的にどんなところが六平太風とか言えますか。

山崎 それはちょっと難しいけれどね。例えば、さっきの場面、ワキから衣を返してもらうところなんかね、六平太先生はかなり無造作でしたよ。菊生さんは割に慎重に受け取るね。そこはちょっと違うけれど、全体の雰囲気だね。

菊生さんだって、演じるうえでは実さんに聞いた話や稽古を受けたことが、ずいぶん参考になっていると思うけれど、芯に何があるかというと、やっぱり六平太風だったと思うね。

明生 父は自分で言っていますけれど、小学校から大学までの勉強を実先生から教わって、大学院の内容を六平太先生から教えてもらった、と。だから、そういう芸風になるのでしょうね。

山崎 彼はね、とにかく六平太に心酔していたことは事実だよ。僕らがよく聞いたのは、昔、菊生さんが六平太先生のお共で釣りに行った話ね。六平太先生は菊坊、菊坊とかわいがって、よく釣りのお共に連れて行ったのね。葉巻をくわえ釣りをしながら、いろいろな話をしたんだね。それが六平太さんの芸談なんだよ。菊生さんはあんなこと聞いた、こんなこと聞いたと、僕らが学生の頃いろいろ教えてくれましたよ。その話が菊生さんの血となり肉となったと思うね。

写真 左 粟谷菊生と十四世喜多六平太

?それで言うと先ほどの、「疑いは人間にあり」の場面のところなどは・・・。

明生 「疑いは人間あり、天に偽り無きものを」の場面で、「天に偽り無きものを」と言うとき、相手(ワキ・白龍)の方をゆっくり向きながらやさしく諭すように謡うと「偽りはないわよ」という風に見えるけれども、正面向いて謡うと「天に偽りはないのよ、そんなことも知らないの!」と、少し冷たい感じになります。二通りどちらでもいいのですが、僕はやさしく見るほうが好き、と父はいつも言っていました。型付にはどっちを向かなければいけない、というようなことは書かれていない訳でして…。どちらをやっても、先生にそれはいかんと怒られることはありません。そこは自由ですね。

山崎 その辺の話は放送にいいんじゃない? とてもいいと思うよ。

○菊生さんはサービス精神が旺盛だった

山崎 菊生さんは、能をかなり演劇的に解釈する人なんだよ。感情を入れようとするんだね。だけどやたらに感情を入れても能にならないから、ちょっと型を作るんだよ。おそらく型付にはないものだと思うよ。自分で感情を入れるから型ができちゃうんだ。だから、他の人よりあの人、型が多いと思うよ。自分でいろいろなことを考えて、ちょっと向いてみようとか、手を出してみようとか、そんな型付にはないことをやっている人なんだよ。明生さん、そんなことを本人言っていない?

明生 そういうところはあるかもしれませんね(笑)。

山崎 あるよね。確かにあるんだよ。そこらが面白い。あの人の魅力なんだよ。

明生 父に「『卒都婆小町』の橋掛りの柱に手を添える型、あれはどうして?」と聞くと、「駅の階段を上がったお婆さんがそうしていたからね。参考にしていただいちゃったよ」なんて言っていました。

山崎 へえ、そう。それで、ちょっとやり過ぎるときもあるんだよね。菊生さんの舞台がすんで、僕が菊ちゃんに近づいていくと、何か言おうとしているな?とすぐにわかるんだろうね。こちらが言う前に、「ちょっとやり過ぎまして…」なんて言うもんだから、僕らはもう何も言えなくなる。

そういう意味では菊生さんという人は本当に舞台を楽しんでいる人。舞台そのものが楽しい。自分が楽しむことによって、観るお客さんも楽しんでくれる、そういう考え方の旺盛な人だったよね。能楽師みんながそうだったら、能というものを本当に楽しくやっていたら、もっとお客さんも増えると思うんだよ…。その点でも、菊生さんというのは典型的な能役者だと思うよ。もったいないね、ああいう人がいないというのは・・・。

舞台に立つ人はみんなそうでなくてはいけないと思うよ。ところが能役者は見せてやるみたいな偉そうなところがあるんだよ。そうじゃなくて、何もかも迎合的になることはないけれど、お金を出して観に来てくれるお客さんに、少なくともその時を楽しませる、サービス精神がないといけないと思うんだよ。何も媚びることはないけれど、みんなが楽しく面白い舞台にしなければ…。型通りにやって、はいそれでお終いだったら面白くないよね。型付はあるけれど、ちょっとした工夫で大変面白く映ることがあるわけですからね。そのことに努力しているか、していないか、というのでは違いがある。僕は、そういう意味では菊生さんというのは最大のサービス家だったと思うよ。自分のためじゃないよ。お客さんのために本当にサービスしていたと思うね。

その点、お兄さんの新太郎さんという人は型通りきちんとやる人だったよ。それは粟谷家の長男だからね。粟谷家に伝わっていること、喜多流に伝わっていることを、ちゃんとやるということを非常に頑ななまでにやった人だと思う。粟谷の跡取りだからね。

菊生さんは、俺は次男だから少々はずれていたっていい、面白く見えたほうがいいんだからという考え方、お客のためにやるんだという考え方があったと思うね。

○『羽衣』をちゃんとやれるか

?番組では2000年の『羽衣』の映像を観ていただきます。

明生 天女の頭の上に載せる冠を天冠(てんがん)といいますが、そこに瓔珞という垂れ下がった飾りがあります。「天女役を勤める能役者はこの瓔珞が出来るだけブラブラと揺れないように! それには腰を安定させ、運びをスムーズにすれば瓔珞は振れないんだよ」と、父はいつも言っていました。しかし残念ながら、晩年の映像では微妙に動いていますので、きっと父としては不満だろうと思います…。どうしても高齢になると、体力が衰えてきて揺れてしまうのは仕方がないことですが…、私もその内にそうなるのでしょうね…。

『羽衣』は能楽師だったらいつでも舞える身近なポピュラーな能ですが、父は「『羽衣』をちゃんと舞える能楽師がいま何人いるだろうか?」と言っていました。

写真 十四世喜多六平太先生と釣棹を見る粟谷菊生

『羽衣』の舞台ははじめは三保の松原ですが、最後は天女がだんだん天、月の世界に舞い上がって帰っていきます。長絹は天女の翼だ、翼で浮遊して舞い上がっていくんだ…と。小書の「舞込」はその部分がより強調される演出です。長い橋掛りをうまく遣い、くるくると回転しながら上がっていく様子を見せます。

最後、「愛鷹山(あしたかやま)や富士の高嶺・・・」と地謡が謡うときには、かなり天高くなっているわけです。六平太先生はそこで、「つま先立ちして伸び上がれ、天上から下界を見下ろす気持ちで…」と仰っていたといいます。

私が「愛鷹山や富士を見るんだね」と父に言いましたら「バカ、富士山を見るんじゃないよ。どんどん小さくなっていく白龍を見るんだよ」と言われたことがあります。羽衣伝説の天女と白龍、神と人間のつながりを描いているんですね。単に愛鷹山や富士山を見て、とやっているようじゃ?だめ、つまらないだろ、こういう教えなんですね。

ですから、この二の松での型、父も私はもうこれ以上前にかかったら倒れてしまう、というほど限界ぎりぎりまで前のめりになって下界を見下ろす気持ちで演っています。この辺が見る人の想像をかき立てるところではないでしょうか。ワキの宝生閑先生も月世界、天界を見上げる風情で最後のワキ留めをなさっていますし…。

○謡における色気

?謡10年、舞3年と言われるようですが。

明生 これは特に菊生の言葉というのではなく、よく言われることなんですよ。

山崎 謡は能の第一条件ですからね。

明生 謡の方が難しくてということです。

?菊生先生は謡でどのあたりにこだわられておられたのでしょうか? 色気ということについてお聞かせ願いたいのですが…。

明生 色気と一言で言われても難しいのですが・・・。確かに、父はよく「色気のある謡を謡え、色気のある型を…」と言っていましたね。お酒が進むと、色気がエロケに変わっていきまして…(笑)。いまの謡にはエロケがない!と始終こぼしていましたよ。

先ほどの、謡10年、舞3年ということを補足すると、舞の方は3年もやれば形にはなるけれど、謡は3年では声は出るようになっても、相手役や周りを納得させる作品としての謡はできない、舞台の総てのお相手を納得させ、お客さまにもアピールできる本物の謡、それを習得するには最低10年はかかるということです。大きな声を出して、書かれた文字を読むだけではなく、詞章の表現を伝えるという、能役者の気持ちを込めていかに伝わる謡が謡えるかが大事でして…。

父は、「女をくどけるような謡、やさしくも説得力ある謡を謡え」と、しきりに言っていました。「ぶっきらぼうにくどいても女は落ちない…」、と。

ですから「菊生の謡は色気があるね?」とか、「かわいい女に化けちゃいますね」などと言われると、「そうだろう」とすごく喜んでいましたよ。

写真 鏡の間にて「羽衣」シテ粟谷菊生

鎮魂と祈りの芸能投稿日:2018-06-07

鎮魂と祈りの芸能

粟谷能夫

平成二十三年三月に起こった東日本大震災では多くの方が被災され、自然現象のとてつもない大きさを思い知らされました。東京に住む私にとりましても、余震の恐怖や、現場の凄さまじさを見るにつけて心身の強い緊張が中々取れず、心に余裕を取り戻すのに時間を要しました。

しかしながら、避難所で人々が協力し助け合い、手を取り合っている姿には励まされました。これは皆が同じ価値観の上に立っているもので、仏教や儒教の教えが心を一つにしているのだと思います。大昔から自然に畏敬の念を払い、共生してきた人々の無常観なのかもしれません。やはり、このような非常時に支えとなるのが心のありようで、日ごろからの文化教育の大切さを痛感いたしました。

能には天下泰平、五穀豊穣、子孫繁栄から始まり、人間の普遍的な情感を主題とし、仏教や儒教などの教えを取り入れた人間の心のドラマが多数有ります。鎮魂、祈り、復活の思いを込めた芸能であり、だからこそ、今、能の出番だと思います。

そして能は時代を取り入れ時代に対応しながら今日を迎えています。能の庇護者の好みの変化や戦乱など、困難を背景にして、むしろレパートリーを増やしてきました。困難な時代こそ文化や芸能は人々を救い、鼓舞してきたといえます。

戦後でいうならば、西洋化の著しい中、人々に日本文化の素晴らしさを示し、世界に誇れるものである事を知らしめるため、三島由紀夫は「近代能楽集」を発表しました。敗戦で打ちひしがれた日本人の魂を取り戻すかのように発表したものでしょう。

編集者の言葉によれば、「若い時より能に親しんでいた著者は、能楽の自由な空間と時間の処理方法に着目、・・・・・・古典文学の持つ永遠のテーマを近代能という形で作品化した大胆な試みは、ギリシャ古典劇にも通じるその普遍性を世界に発信した」のです。

日本には日本人の心情に根ざした芸能が数多く有り、人々の心を慰め、励ましてきました。困難な時代であればあるほど、鎮魂と祈りの芸能が必要です。私たちも芸能の持っている力を信じ、日々活動して参りたいと思います。

そして、舞台芸術は基本的には人と人との繋がりによって成り立っています。それは演者と観客ということでもあり、演者対演者ということでもあります。また、自然と人、神と人間との繋がりの中にも存在意義があります。避難所での人の繋がりや絆を見るにつけ、この基本に立ち返らなければと再確認したのです。

『鸚鵡小町』 シテ 粟谷能夫(平成23 年3月6日 粟谷能の会) 撮影:吉越 研

松風を終えて投稿日:2018-06-07

松風を終えて

粟谷明生

松風 この曲は道成寺より難曲であることを強く感じました。

道成寺の場合、静の乱拍子、動の急ノ舞、それからクライマックスの鐘入りと続き、中入りはシテ一人で鐘の中で装束を着替え、蛇体となり現れ、祈り祈られ最後は幕の中に走り飛び込む。まことに技の極みの連続でありますが、この鐘入りの作り物の中というのはある短い時間ではありますが、それまでの緊張が解け自分に帰り、しばしの休息がとれる逃げ場があるのです。

それに引き替え松風は、真の一声の二人の海人乙女の侘びしさを嘆く謡から始まり、月光の中での塩汲みの段、ワキとの問答からクドキ、舞台上での物着、そして恋慕の狂乱の舞、キリの仕舞どころ、と劇として一曲全体の心憎い程の巧みな構成の中で、演者の精神と体力の持続がいかに辛く、困難で、大事な事かを演じ終えてはじめてわかりました。

先達の、その辛く、難しい、苦労を少しも感じさせない舞台の凄さに改めて低頭するばかりです。

私は今まで数回、シテ連(村雨)をやらせて頂きましたが、その都度、シテ連としての重要性を痛感いたしました。

父菊生のシテ連は三回いたしました。私は父の松風はいつも小面の中から見える一センチ四方の世界で感じてきました。謡い方、歩む速度、間のとりかた等、ただシテの力に乗せられて動かされていたように思います。

演じている時は、ここはシテ連としても自己主張しよう、もっとはって謡おう、位をもった歩みをしよう等と、思って演じてはいるのですが、今考えてみると悟空がお釈迦様の手のひらで好き勝手に飛び回っていたようにしか思われてなりません。父をはじめ先輩の方々は、私の思いの外で大きな力を持って演じられていた事がシテを勤めてはじめてわかりました。

松風という曲に憧れを持ちはじめてから、印象に残る一つは、伯父新太郎の松風でした。松模様の古い紫長絹で舞っている姿に、いつか自分も──私のは寸法が小さいのではと思っていた松模様の長絹がどうにか着れて、鏡に映った自分の姿を見たとき「これで装束は良し」と思わず笑みを浮かべてしまいました。装束は決まり、いざ面となると、なかなか決まりませんでした。粟谷家には松風に使える小面は数面ありますが、その中の一面、井関の小面─これは父以外、誰も使用しないという暗黙の了解の小面なので、気に入っているのですが父の元気なうちは使わないと思っています。

実は昔一度この井関でもめた事があるのです。十五年前父の承諾なしに船弁慶に使用した時でした。私には何も文句を言わず伯父新太郎に「あれはおれの面だ、どうしてだした」と噛み着いたようです。私はその話は後日、伯父より聞かされましたが、父のこの小面に対する愛着心、執着心はわが子でも、触らせたくない、貸したくないという程の気持ちであることをその時はじめて知りました。

今回は、伯父所有の、媚と銘のある小面を使う事といたしました。この面は艶のあるお顔で、目がものをいうようなすばらしい面です。今、大変気に入っている面です。

そのうち、これは明生しか使わない、という演者に自分もなりたいと思ってますが、私の心の片隅にいる浮気虫が「井関の面をかけてやってみろ」といわれるのを待っているようでもあります。

これからも自分を鍛え、力のある、大きな存在感のある能役者になりたいと思っています。

『野宮』での心の作業投稿日:2018-06-07

能楽師を志し、それを生業とするならば、一年に一番は心体ともに駆使するような大曲に挑み、つい緩む己自身にねじを巻くように鍛え上げる機会を自ら求めなければと思うようになりました。秋の粟谷能の会(平成十四年十月十三日)の『野宮』はまさにそういう試練の曲で、私にとっては大きな一番となったのです。 『野宮』は源氏物語を題材にし、もの寂しい晩秋の嵯峨野を舞台に、光源氏を愛した六条御息所の狂おしいまでの恋心と諦念を描いています。源氏物語「賢木の巻」や「葵の巻」を中心に、源氏と御息所の関係や背景をある程度理解したうえでないと、能『野宮』を観るのは苦しいはずです。これは観る方だけでなく、我々演ずる方にも言えることで『野宮』という曲の位の高さであるとも思われます。

そこで、『野宮』という曲に触れる前に源氏物語に目を通し、源氏と御息所の関係や人間像、二人の間で起こったできごとなどを自分なりに整理し稽古にかかりたいと思いました。この作業が、能『野宮』を演じるのに必要か不要か、演者はあまり考えすぎるとろくなものにはならないという声も聞きますが、自分自身舞台上での何かの助けになるのではと試みてみました。

御息所は十六歳で東宮妃(皇太子妃)になられますが、二十歳で東宮が突然亡くなられ未亡人となってしまいます。東宮妃としてのプライドが高く、一途な性格の持ち主だったようです。東宮妃として将来を約束されていた方が、いきなり東宮の死にみまわれ、いくら高貴の出とはいえ、経済的、社会的地位を失い没落していく寂しさを感じていたことは間違いありません。そこへ現れたのが光源氏です。七歳年下のプレイボーイ。年下とはいえ、経済力があり、恋の遊びにはたけています。年上の女性、藤壺との禁断の恋も経験ずみ、高貴で教養があり美貌の夫人に興味を持ったのも自然の成り行き。御息所の寂しい心にすっと入って虜にするのはそう難しいことではなかったのでしょう。御息所は簡単に源氏の誘惑に負け、恋に落ちていきます。源氏十七歳、御息所二十四歳のことでした。

これが御息所の間違いの始まり、不幸の始まりだったのです。手に入れた女性には興味がなくなるのがプレイボーイの常、次第に源氏の訪れは間遠になっていきます。御息所の幸せな期間は短く、悲しみの時間が長い、薄幸不運な生涯を生きた人というのが、御息所の大前提になっています。

御息所はプライド高く、教養があって美貌の持ち主、申し分ない女性ではありますが、このプライドの高さが一つの落とし穴になって、車争いをめぐる正妻への激しい嫉妬に結びついていきます。

夕顔や葵上に嫉妬を感じ始めたとき、御息所はこんな恋をしてはいけない、この恋は成就するものではないと察し、御代替わりで、娘が伊勢斎宮として選ばれた段階で自分も伊勢に行ってしまおうと、一度は決意しています。

そんな折、葵上との車争い事件が勃発します。ある日賀茂の斎院の御禊があり、その行列に源氏が出ると聞き、御息所も見物に出かけます。そこで後からきた葵上の車と出くわし、車置きの場所で争いになり、権力の衰えつつある御息所は無惨にも車を押しのけられてしまいます。御息所の車と承知の上での雑仕等の乱暴、この屈辱を受けたことが、御息所の敗北感と葵上に対する恨みへ増幅していきます。そして、葵上が妊娠していると知ると、生き霊となって葵上に取り憑きます。自分の意識ではもうどうにも制御できない、恐ろしいまでの恨みであり嫉妬です。そしてついに葵上を呪い殺してしまうのですが、そのとき源氏に自分の生き霊の姿を見られてしまい、これで源氏に自分の本性を知られてしまった、本当に嫌われてしまったと絶望します。手を洗っても髪を洗っても、葵上の物の怪を払う祈祷時に使われていた芥子の実の匂いがとれず、その絶望感は一層深いものとなっていきます。

ここで御息所は完全に伊勢に行くことを決心します。葵上亡き後、次の源氏の再婚相手は御息所ではないかと世間では噂されますが、そんなことはない、源氏の心が冷えきっていることを知っているのは御息所自身です。伊勢に行くことをもっと早く決断していればこんなに嫌な思いをしないですんだかもしれないと思いつつ、源氏を思う気持ちを断ち切れず、最後に大きな傷を負ってしまう御息所。『野宮』の謡「物見車の力もなき、身の程ぞ思ひ知られたる。よしや思えば・・・」に、その万感の思いが込められている気がします。

伊勢に行く前に皇女は精進潔斎のために、一時宮にこもります。その宮が嵯峨野にある野宮。御息所も娘につき添い、野宮に引きこもっています。そこに源氏の訪れです。源氏物語では、源氏は伊勢に行く御息所にご挨拶もしないのは礼儀知らずで無粋な男だと思われてはまずい、世間体を気にして出かけたように書かれています。愛情というよりは世間体。もう二度と逢うことはないだろうから、御息所の鎮魂のためにも一度は行かねばという気持ちだったのでしょう。それでも嵯峨野に入ってみると寂しい秋の風情です。もののあわれが加わると、一度心を動かした女性への愛しさが蘇ってきます。源氏は榊を神垣にはさんで御息所に歌を送ります。歌のやりとりの後、禁忌の野宮にずうずうしくも入っていく源氏、それを拒むことができない御息所。そして一夜の契りを結ぶことに。それが謡の詞章に繰り返し出てくる長月七日、あの日なのです。

御息所にとって、長月七日はどういう日だったのでしょうか。源氏との恋は終しまいにする、あれほど心に固く決めていたのに、なぜ受け入れてしまったのかという後悔の念であったか、それともあの日を自分にとって永遠の日にして大切にしまっておこうとしたのか。ここをどう解釈するかによって、前シテのイメージのふくらませ方が違ってきます。私は、長月七日を永遠のものにし、これにより救われないことになってもいいという強い情念ではなかったかという気がします。仏の世界から見て身の程知らない、これでは成仏できないと言われても仕方ない程の愛執、これが最後の「火宅留め」にもつながっていくと思うのです。

御息所はその後、娘が斎宮としての伊勢神宮奉仕が終わると、ともに都に戻りますが、間もなく重い病の身となってしまいます。源氏は今をときめく内大臣。死を悟って尼になった御息所を見舞うと、御息所は娘の将来を源氏に託します。幸薄い、短い生涯であったと思われます。

ざっと源氏物語を整理してみました。これが私が『野宮』を演じるために、原文や解説を読み込んでベースにしたものです。そして次は、演者が謡本という台本を通して何を読み込むか、能作者はこの能に何を言わせたいのか、能『野宮』をどのように表現し世界を創り上げるか。源氏物語原文の読み込みは、台本を読み解くための一つの手段と言えるでしょう。ちなみに『野宮』の作者は世阿弥と昔の喜多流の謡本に書かれていましたが、今は金春禅竹作が定説になっています。

『野宮』の構成は、前場で賢木の巻を基に晩秋の野宮に源氏への想いを語る御息所、後場は車争いの場面を再現して舞台には登場しない対葵上との世界を創り出し、源氏の来訪を回想しての序之舞、破之舞を舞い、再び車に乗って火宅を出たであろうかと終わります。

ここからは、私自身の能『野宮』を通して順を追って振り返っていきたいと思います。

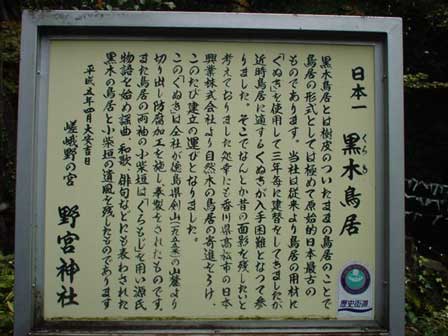

まず、後見が小柴垣のついた鳥居の作り物を舞台正面の先の方に持って出ます。喜多流の作り物は正方形の台輪に鳥居を立て、台輪の左右の辺上に小柴垣を取りつけて、台輪の内を神域とし、外と区別していますが、観世流では台輪を使用しませんので小柴垣はその左右に張り出す形となります。喜多流の小柴垣のつけ方ですと、作り物に榊を置く型や足を踏み入れる型が、正面の限られた人にしか見えないので支障があることは承知しているのですが、今回は披きであるため、敢えてそれには触れず、従来の手法に従い勤めました。

面は本来「小面」となっていますが、これまで説明してきたような御息所像を思うと、小面では少々難があり、多少大人っぽい小面を選ぶとしても、やはりそこには限界があります。理知的で少しヒステリックなものが良いのではと、今回はお許しを得てやや柔らかい表情の「増」を使用いたしました。

前シテは次第の囃子で登場します。里女と謡本に書かれていますが、ここは確実に御息所の霊の意識です。ゆったりと囃す次第にゆっくりゆっくり執心を引きずりながらの登場ですが、ワキの「女性一人忽然と来り給ふ」の言葉通り、この女性は霊界から一瞬のうちに嵯峨野に舞い降りてくるという、この世のものでない不思議さと存在感を漂わせ、運びにもゆっくりとした想いと、忽然として現れるスピード感が同居しています。単に鈍重な物理的歩行にとどまらないが心得で、この次第のノリと運びの難しさではないでしょうか。

そして作品の主題となる次第の謡、ここの謡に緊張と不安がふくらみます。何度と稽古を重ねても、本番当日での状態でどのように声が出るかは本人も判らない未知なもの、曲の主題を謡う大事な瞬間であるから尚更そうなるのです。「花に慣れ来し野宮の・・・秋より後はいかならん」は、この野宮のあたりで、咲き乱れた花を眺めて楽しく過ごして来たが、秋が過ぎ花の散ってしまった後はどんなに淋しいことだろうというほどの意味で、秋を飽きに掛けて源氏に飽きられ捨てられたれ淋しい御息所の心情を謡います。ここをどのように表現出来るか。次第はシテが作品をいかに把握出来ているかを試されるところで、集中度の高さが要求され、演者には一番怖いところです。

忽然と現れた御息所の気位の高さはワキとの問答の中に隠されています。能の多くの場合、執心に悩む霊は、僧に成仏を願うため現れますが、御息所の場合は、長月七日は源氏との最後の契りを結んだ大切な日、宮を清め御神事をするのだから関係のない人は僧でもさしさわりがある、「とくとく帰り給へとよ」と強く訴えます。他にはみられない手法で御息所のプライドの高さが表されます。

私は前場で次の三ヶ所が好きで、いつも謡ながら興奮してしまうところがあります。それらは謡と型の融合するすばらしい見せ場と思っています。一つは初同の「うら枯れの、草葉に荒るる野の宮の・・・」と入り、「今も火焼屋のかすかなる、光はわが思い内にある、色や外に見えつらん、あらさびし宮所、あらさびしこの宮所」です。火焼屋から漏れる光が源氏にも見え、また自分の魂にも見えるのでしょうか。その光は遠くに消えていくかと思うと、不意に自らの胸にすーっと入りこみ、体をめぐり、女性そのものをほてらせます。目付柱先をじっくりと見、次第に正面に直し、とくと一足引いて左に廻るという簡素な型付けのなかにも、謡い込まれるものはエロチシズムにあふれています。「あらさびしこの宮所」とは、ほてる肉体を持つ己の悲しさ。寂しいのは嵯峨野のうら悲しい景色だけではない、己の心が、肉体が寂しいのだという心の叫びが非常に美しい詞章に織り込まれているとは父からの教えです。

二つ目は、クセの上羽後です。『野宮』のクセは観世流では下居(したにいる)ですが、喜多流では床几にかけます。クセで「つらきものには・・・」と秋の景色を謡い始め、源氏との禁断の逢瀬があり、そして御息所と娘は桂川でのお祓いを受け伊勢へと旅立って行くことになったと語ります。作り物の鳥居は伊勢の鳥居にも、また鈴鹿川にも見え、「身は浮き草の寄る辺なき心の水に誘われて・・・」と、シテはおもむろに床几から立ち、自然に動き始める心持ちの型どころとなります。床几にかける意は、御息所の位の高さを表しているとも言われますが、私はこのふと立ち上がる風情が、なにかに取り憑かれたようにも、またどこかへ引き込まれてくようにもみえ、また見せるためではと思え、たまらなく好きなのです。「伊勢まで誰か思わんの・・・」とじっと遠くを見、距離感を出しながら歩みだす姿、両手を広げ娘の手を引こうとする御息所とも、また手を引かれる娘のようでもあるといわれ、「ためし無きものを親と子の、多気の都路に赴きし心こそ恨みなりけれ」とシオリ下居る型どころは、伊勢に下る御息所を描く絶頂だと感じています。

最後は中入り前の地謡の「黒木の鳥居の二柱に・・・」の謡です。シテは鳥居を見込み佇んでいるかと思うや、その姿は光のように消え魂だけが残る風情。この最後のところで、囃子方も地謡も気をかけ少しかかり気味に囃し謡う心得で良いところですが、また、もっとも難しいところだと思います。三番目物で中入り前がこのように強くかかるのも御息所の性格がなせる珍しい手法ではないでしょうか。

中入後のアイ語りは和泉流の野村与十郎さんが勤めてくださいました。本来の語りは車争いのことにはふれないのですが、近年野村家では、前場でふれない賀茂の車争いの話と、御息所が生き霊になった話を入れ、野宮に源氏が訪れた後、鈴鹿川の歌を詠み交わしたという話に続けています。車争いの段が入った事が、後の場面に続く橋渡しになり、わかりやすく良い語りであると思います。

後シテは車に乗った様子で登場し一声を静かに謡います。車争いの場面を語り、序之舞、破之舞と続きます。ここは情景描写であり、舞でありと、動いて表現できるので、前シテのように動きの少ない中に感情表現をしなければならない難しさと違って、取り組みやすさは感じます。

車争いの後、「身の程ぞ思い知られたる・・・」と舞台を二まわりしますが、これは妄執の闇から逃れられない輪廻の世界を表しているのでしょうか。「身はなお牛の小車の」で左手を高くつき上げ肩に乗せる場面は、牛の角がせり上がる真似であり、牛車を引く型と言われていますが、昔、後藤得三先生が「あの左手は光源氏、男性そのもので、あれが御息所の肩に重くのし掛かる。そこがわからなければ・・・」とおっしゃったことが甦ります。

野宮後シテ序之舞は「昔に帰る花の袖」「月にと返す気色かな」と謡い始まります。美貌も地位もあった東宮妃のころ、あるいは初めて源氏との逢瀬があったころ、そして野宮での最後のあの時を回想し、月夜に舞を舞おうという情趣でしょう。森田流の伝書には「序之舞とは謡では表現出来ない所作を舞に感情移入して一曲を盛り上げる」と、舞が楽劇の原点であると書かれています。このことは『野宮』など三番目物の序之舞のほとんどに通じ、役者がその役になるのではなく、つまり六条御息所としてではない別な世界、演者自身の思いを持ち舞うということなのです。あのゆったりとした時の流れと四つに組み、速く動きたくてたまらない自分を、じっと我慢させ苛める苦痛そのものが舞としての表現の真髄だということが、今回少しわかったような気がしました。

では破之舞とはどのようなものか。流儀には、太鼓ものでは『羽衣』、大小物ではこの『野宮』『松風』『二人祇王』の三曲しかありません。破之舞とは「本音の舞、二の舞ともいって、主人公の具象的な表現の本音である」と伝書にあります。「野の宮の夜すがら、なつかしや」という御息所の本音の心、その最後の夜がなつかしいという心の興奮や高ぶりを舞います。通常の舞は、歌舞音曲の形式にのっとって、ひたすら舞う抽象的な動きや型ですが、破之舞には心がある、本音の舞であるということです。この二つの舞の表現法を区別し意識することが大事な心得です。

喜多の九代古能(健忘斎)は「舞の後の破之舞は難しい。が、もっと難しいのがある。それは舞後のイロエや働き、余韻をあらわす、これが一番難しい」と。イロエや働きは、囃子方があまりにすばらしく囃したご褒美に、シテがもう少し舞い続けたいという気持ちから拍子を踏みだすと、自然とイロエや働き入りになるという約束事ですが、一つの舞を舞った後に本音の心を表す所作だといえます。いずれにせよ、舞後の舞が重要で、本音でここを掌握出来なくては駄目だということは確かなようです。

最後はこの曲に限っての火宅留めです。「火宅の門をや、出でぬらん、火宅の門」と謡う観世流、「火宅」で留める喜多流。御息所は火宅というこの世の苦しみの世界を出られるでしょうか、いやいやとてもでられない……。成仏できなくともよい、源氏とのあの日の思い出を大事に抱いていたいという強い意志があるように私には思えるのです。「火宅……」と留めた後の静まり返った舞台の緊張感の持続、これがこの曲の終演です。

今回の演能にあたり雑誌観世での野村四郎氏の対談『野宮』が私の演能に大きな力を与えて下さいました。「『野宮』は作品が役者を選んでくるように思います。下手すると作品の方が拒否反応を起こす。貴方にはまだ無理だよというような。」「人物像だけをぎゅっと絞り込んでいったからといって『野宮』にはならない、御息所になるわけではない」と語っておられます。これは心に残るメッセージで、私の心に衝撃が走り心引き締まる思いとなりました。たとえば『羽衣』なら天女になって舞おうという作業がある程度できるのですが、『野宮』ではそれができないと思い知らされるのです。また「ベースに季節感、秋深く木枯らしが吹きすさぶような世界、そして深い森をイメージし、御息所という高貴で複雑な女性の情念の世界や諸々の性格を、演者が身体の中に思い宿らせて演技という形にしていく」と、つまり心の中での作業が行われないと全く歯が立たない作品だとおっしゃっています。外面上の御息所を真似ても能『野宮』には成りえない、また最小限の動きで、最大限の描写をするところに能の最も大事な要素があり、『野宮』はまさにそうであるという野村四郎氏のお話は原文を読み込む作業など吹き飛ばすほどのものでした。

私にとって『野宮』という大曲は心と体を切り刻むような思い出の曲になりました。粟谷能の会の三番立ての真ん中を、父や能夫がゆずり押し出してくれる形で挑むことができた、そのうれしさと重圧をひしひしと感じています。 (平成十四年十月 記)

撮影、「野宮」東條氏

野宮神社

野宮神社鳥居

神社のまわりの小道

鳥居の説明

以上 撮影 粟谷明生

花あるいのちと散りぎわ投稿日:2018-06-07

花あるいのちと散りぎわ

粟谷菊生

テレビを観ていたら超美味しそうなフランス料理が出てきた。銀座のLOSIERというフランス料理のレストランだ。二、三ヶ月前から予約でいっぱいだそうだが、そこのシェフが引退するという。満員御礼、味も最高の今引退することにしたのは何故?

テレビを観ていたら超美味しそうなフランス料理が出てきた。銀座のLOSIERというフランス料理のレストランだ。二、三ヶ月前から予約でいっぱいだそうだが、そこのシェフが引退するという。満員御礼、味も最高の今引退することにしたのは何故?

僕は“三百六十日鮨男”と言われているくらい、“お鮨大好き人間”だが、ホテルに泊まると年甲斐もなく無性にステーキが食べたくなって、ワインならぬ常の如く好きなビールで独りビフテキを食べることがある。が、結婚披露宴で頂くディナーとたまにご招待を受けて頂く時以外は自分から仏蘭西料理を食べにわざわざ出掛けて行くことはない。

その日のテレビでの画面に出てくる静かでエレガントな雰囲気、上品なたたずまいの中でのテーブルに置かれている食器の美しさと見事な料理はさすが! しかし対照的にその陰で活気ある調理場の奮闘と迫力あるシェフの総指揮ぶりがいい。そのシェフが大繁昌の頂点にあって、しかも最高の味を提供できる技の頂点にあって今、引退の決意をした心境とはーー。彼は「今だからこそ引退するのだ」という。総指揮をするということは、やはり大変なことで肉体の衰えに自分自身が僅かにでも気づいた事が、引退のきっかけとなったようである。「自分と同じだと言いたいのでしょう?」と一緒にテレビを見ていた妻に言われたが、常に私の心の内を見抜いてしまうのが女房だ。そのシェフは引退して自分の時間が持てるようになったら世界中を旅行して各地の味を追及したいと夢を語っていたがーー。

花あるうちに退く美学が僕は好きだ。まだまだと言われて最後に無残な姿をさらけ出してしまいたくない。

若いときに読んだ「シラノ・ド・ベルジュラック」の最後の方。シラノが迫りくる死期を感じながら訪ねたロクサーヌ姫から「読んで」と言われて、昔、美男子ながら文才の無い友のために代筆して送り続けた、実はシラノ自身の心の内を込めて書いた恋文の一篇を、文字も読みえぬ暗さとなった夕闇の中で諳んじている如く読み続けている。

それを見てはじめて彼の心を知って驚くロクサーヌに瀕死のシラノが言う科白が「これが私の心飾気」(訳者の坪内逍遥は心意気を心飾気と書いてココロイキと読ませた)。この心飾気と書く文字が僕は大好きだ。

僕は去年、潔く心飾気で演能は引退したものの、さて仕舞はいつまで舞えるかと、うそ寒い怖れにおののきつつ今、散りぎわに向かっている菊爺なのだ。

写真 「柏崎 道行」粟谷菊生 撮影 安彦喜久三

メイキングNHKテレビ 「芸能花舞台」 その2投稿日:2018-06-07

メイキングNHKテレビ 「芸能花舞台」 その2

?明生さんの出版された「粟谷菊生・能語り」の中で、そんな謡を謡っているようじゃ女を口説けないぞと、よく注意されたというお話が出ていますね、これがいい話だなと思いまして…。

写真 読売新聞に掲載された「粟谷菊生・能語り」著 粟谷明生

明生 え! 今のこと…放送で言うの?

?それぐらいだったら。お人柄も出ますし。よいと思いますが…

明生 いやだな?。

山崎 でも菊生さんという人はそういうことをよく言った人なんだよ。

明生 軽妙洒脱というか。

山崎 そういう話はたくさん聞いているねえ。

○浮きの謡い方

?謡い方でいえば、たとえば、『羽衣』の最後、「かすかになりて、天つ御空の・・・」の謡い方を実先生が変えられたとか。

明生 昔の喜多流は浮き(謡の途中で音を浮かし少し高くすること)が早かったんですよ。

例えば『羽衣』の最後の場面「かすかになりて」を今は「なりい?」と一回のウキ(浮く音)、昔は「な?あり?い?」と「なあ」と「りい」を浮かしています。上がるところをできるだけ少なくしようとなさったのが実先生のお考え。昔はウキが二字前とか三字前から上げるものですから、音が上がってつってしまう傾向になります。謡い手は高い音まで上げなければいけないから当然苦しいわけです。でもその苦しさが聞いている人にはいいんだよ、と父は言うんですね。祖父の益二郎とか十四世六平太先生の時代はみんなそういう風にウキを早くしてやっていたのです。

写真 粟谷菊生

山崎 それを実先生が謡いやすくしたということでしょうね。

明生 そうですね。謡いやすいですよ。

山崎 シンプルにしているんですよ。昔の謡い方のほうが言ってみれば芸術的なんだよ。だけど、そんな謡い方ばかりでは普及しないから、なるべく謡いやすい簡単に謡える謡にするというのが実さん。こういう考え方は実さんの偉いところだね。だから実さんの時代に喜多流の流儀の人がだいぶ増えたんですよ。これは大事なことだと思うよ。

明生 そうですね、芸術性から普及に、それが実先生のやり方なのですね。

?そうすると、謡いやすくはなったけれど、ちょっとシンプルになり過ぎたというのがあるのでしょうか。

山崎 菊生さんの言葉で言うと、花(華)がなくなったということね。

明生 そうなのでしょうね。山崎先生のおっしゃるように、シンプルにさせるのは普及させるためだったのかもしれませんね。

特に大ノリ(謡い方のひとつ)は実先生のやり方ならば、わりと簡単に謡えるんですよ。普及するためにはいい手法なのかもしれませんね。

山崎 実先生の時代に流儀の人が増えた、これは大きいことなんですよ。謡本も新しくしたしね。そういう意味では実先生は中興の祖ですよ。それは実先生の功績だと思いますね。

写真 右 粟谷益二郎と菊生

明生 謡本を読み易い字体に変えたのは十四世喜多六平太先生です。実先生は昭和の改訂版に更に手を入れられましたが…。実は菊生の意識の中には六平太先生や実先生だけではなく、父親の益二郎の影響が結構多いのです。「僕は、おやじの謡い方を継承している」と自慢していましたからね。祖父の謡いは、今の謡い方とはちょっと違います。今聞くとクラッシックな感じを受けます。

友枝昭世さん以降の能楽師は全員実先生に習っているので、当然実先生風に謡います。

しかしそうは言っても昔の方々と一緒に謡うことはある訳でして…。ですから父と一緒に謡う時は、当然早いウキで合わせて謡いますよ。

山崎 益二郎さんという人は本当に謡のうまい人だったからね。昔は謡がうまい人が一杯いたんだよ。福岡周斎とか伊藤千六とかね。昔は謡がうまいというのが第一条件だったからね。今は舞のほうがどうとか、見える姿をどうとか言うけれどね、昔は謡ができなければ能役者になれなかったわけですよ。

写真 福岡周斎

写真 伊藤千六(後に伊藤裕康に改名)

?菊生先生は益二郎さんと六平太先生のを聞いていたので、そちらがいいということに?

山崎 そこが難しいやねえ。菊生さんは実さんに教わって実演者としてやってきた人。それでも六平太先生に心酔していたからね。

?菊生先生は謡の人と言われたのですか。

明生 そうですね…。でもそれは還暦過ぎてからではないかと?、その頃からピークを迎えたのではないでしょうかね。

能夫は「菊生叔父ちゃんの謡、そういうスタイルを完成させたね」と言っていますし…。

山崎 喜多流の謡というと、粟谷菊生型とか友枝喜久夫型とか言われてね、そういう連中が謡っているのが喜多流の謡になっていくんだね。そういう意味では菊生さんというのは喜多流でも大事な存在だったと思うよ。今はほとんどみなさん菊生さんの謡を謡っているんじゃない? なにしろ粟谷一門の人数が大いんだから。一番多くいたときは現役の能楽師が九人いたことがあったでしょ。ある時期なんか野球のチームができるぐらいだもの。喜多流の中でも粟谷勢力は相当なものだったよね。

写真 粟谷菊生

明生 はい、そうなれば嬉しいのですが、でも正直申しますと残念ながら菊生の謡を謡っているのは、ほんの少数なんですよ。

つまりそれほど難しい、ということなんでしょうかね。私は私なりに精一杯真似ているつもりなんですが、でも向こうにいる父から、そんなんじゃないよ、と聞こえてきそうでして…。

○地頭として活躍

?菊生さんはシテが舞えなくなってからもずっと地頭としてご活躍されましたよね。

地頭というのはお能の中では大切なものなのですか。

明生 それは大切ですよ。

山崎 今回の放送でこのことを強調しないといけないと思うよ。能の中では、シテと地頭が野球でいうバッテリーのようなものなんですよ。シテがピッチャーで舞い手、地頭がキャッチャーなんです。極端な言い方をすると、地頭がシテを舞わしていると言ってもいいんだ。だから本当の名人はみんな自分の地頭をもっていたよね。いいコンビみたいな人がいましたよ。粟谷益二郎が六平太の地頭というようにね。

明生 父の場合も友枝昭世さんの専属の地頭であったように思えますね。

山崎 それはどこでもそうなんです。名人上手にはね。たとえば金春流の櫻間弓川には本田秀雄とか、観世流なら観世左近には藤波順三郎とかね。近いところで言えば近藤乾三には高橋進とか、全部名人上手には名地頭がいたんですよ。

明生 うちの父は、「俺が舞うときにはどうするんだよ?」と愚痴ってましたよ(笑)。

山崎 そうね、菊生さんをうまく舞わせてあげられる地頭は難しいね。あなたも舞うときには一番舞いやすい地頭というのがあるでしょ。自分が主催する会なんかでは、自分の思うような地頭を選ぶべきだよ。これはもう、地頭を選ぶことによって能が違ってくるもの。ある場合は自分より上位の人になるかもしれない。でもそれはお互い肝胆相照らして、何でも意見が言えるような人でないとダメだよね。

野球のバッテリーだから、たとえば、舞の緩急にしたって動きの緩急にしたって、全部地頭が握っているんだからね。どうにもならないよ、舞うほうは。

明生 父は友枝昭世さんの演能のほとんどに関わっていましたから、友枝さんも父には絶対の信頼を寄せていましたし。「もう菊生先生に丸投げしておけば、ちゃんと僕を舞わせてくれるから安心なんだ。囃子方も僕が細かく言わなくても、菊生先生について行ってくれるから、もうそれでいい」とも仰っていましたからね。

山崎 そういう意味では、菊生さんが亡くなって一番打撃を受けているのは友枝さんだよね。

?それで、今回は友枝さんがシテで、菊生さんが地頭の『井筒』を映像として見ていただこうと思っています。序之舞の後のところでいいでしょうか。

明生 よいと思いますよ。よく録画されていて、父の声が十分聞きとれれば、という条件でね。父の謡の特徴は、音の高さを上手に調整するので、続けて謡う役者や地謡もとっては音がとりやすいのです。こんなこと言っても判らないですかね?

シテからも、謡いやすい舞いやすいというお褒めの言葉はよく聞こえてきましたよ。

父の謡は声量があり音域が広いので、音をどんどん上げていっても平気なんですよ。

『井筒』の「寺井に住める…」の「寺井」の節扱いも、今は一度しか上げない謡い方ですが、父のは三回も上がってきます、これは父だけですが。

まあ、このように我々が習ったものと違う謡い方であっても、リーダーの地頭には全員揃えてついて行く、合わせる、それが地謡の鉄則ですから、みなさん合わせますよ(笑)。

父が父の謡いたいように引っ張って行く…。みんな必死に大きな声で高い音を出して、そこで生まれる、臨場感と興奮、そこをねらっているんですね。

これがまた不思議なんですけれど、上手な地頭だとまわりも上手になった気になる、そう聞えるようになる、錯覚かもしれないのですが(笑)。

ところで、これはいつの録画ですか。

写真 粟谷菊生

?1996年のものです。

明生 みんなで大きな声で謡っているのですが、マイクのポジションもよかったのでしょうね、父の声が私にはびんびん響いてきますよ。視聴者にお判りになるかな?

山崎 これは得がたいね。やっぱり僕は長年喜多流を聞いているけれど、菊ちゃんの謡いはいいよ。

明生 ありがたいお言葉です。

山崎 地頭がいいってことはね、菊生さんは自分で舞っているからいいんだね。自分が舞っていない人の地頭はよくないんだよ。菊生さんは地頭で謡いながら自分でも舞っているよね。だからシテは舞いやすいんだ。

?あ、そういうことですね。自分が舞いやすいように謡えばいいわけですね。

山崎 そうです。だから地頭というのがすごく大事になるの。他の流儀で名地頭と言われている人でも、いつも地頭ばかりやっているけれど、どこかちぐはぐさを感じることがあるんだよ。それはその人が立ち方をやっていないからなんだ。だから立ち方ができる地頭じゃないとダメ。今やっていなくとも、かつてはやっていたという人でないとダメなんだね。

そういう点では、喜多流はほとんど地頭専門という人はいないね。みんな舞っているね。

明生 そうですね。喜多流ではほとんど地頭専門という人はいませんね。実先生がむしろ型を重視されましたから。全員舞えなければダメだという教育でしたから…。

写真 地頭 福岡周斎の地謡

右より 大島政允 福岡周斎 粟谷明生 谷大作 梅津忠弘 出雲康雅

山崎 僕らが子どもの時分にね、例えば謡のうまい福岡周斎という人がいたんだよ。だけどあの人は舞わないんだ。独吟はすばらしいけれど、地頭をやらすと、あいつの地頭では舞えないという人が出てきたんだ。なぜだろうなって、僕は当時学生だからよくわからなかったんだけどね。だんだん、ああそうかと分かってきた。実際に能を何番も舞っていなければダメなんだよね。

今の喜多流の地頭を見るとほとんど立ち方ができる人がやっているからいいと思うね。それはある時期から実さんがそういう風に仕向けていったんじゃない。だから今の喜多流はそういう意味ではいいんじゃないですか。

我流『年来稽古条々』(29)?研究公演以降・その七?『小原御幸』について投稿日:2018-06-07

我流『年来稽古条々』(29)

?研究公演以降・その七?

『小原御幸』について

粟谷 能夫

粟谷 明生

明生 研究公演の第七回は平成八年(六月二十二日)、能夫さんの『小原御幸』でした。大曲に挑む、ということで、二年間懸けて、各自、能一番ずつ、私が『松風』(平成七年)を勤め、能夫さんが『小原御幸』でした。法皇役は香川靖嗣さんにお願いしました。今回は『小原御幸』を中心に話をしたいと思います。

能夫 平成八年、もう十五年も前になるんだね。

明生 曲を決めたのは二年前でしたから、平成六年のこと、父(粟谷菊生)にどのようにして『小原御幸』を許可してもらおうかと思案して…。きっと、「もっと身体を動かす曲をやった方がいいんじゃないか」と言われるのを予想して、その時は「謡を勉強したいので…」と答えるから、と言われたのを覚えています。

能夫 そうだね。『小原御幸』はほとんどが謡や語りで出来ている能だよ。もともと謡い物として作られたと言われるぐらいですから、シテの動きは極端に少ないね。謡や語りが、いかに説得力をもってできるか、それが課題だったね。人生の辛さも分かってくる、ある年齢を過ぎないとできない曲だ、と言われていたから、余計に早く手がけてみたかったわけね。『小原御幸』は喜多流では外の曲扱いだから、伝書も最後の方に記載されているだろう。

明生 そうですね。『小原御幸』は本人が希望しないとできない曲です。選択の理由はなんですか?

能夫 それはいろいろな先人の『小原御幸』を見て来て、憧れが生まれるじゃない。観世寿夫さんの『大原御幸』とか、父(粟谷新太郎)も友枝喜久夫先生も好きだったし、そういう目標みたいなものがあるよね。いい曲でもあるし、花帽子をつけてみたいとか、楚々たる雰囲気がいいなとか。

明生 最初のシテの謡「山里は物の寂しき事こそ…」は京から離れた大原の山里に寂しく暮らす建礼門院の境地を語り、場面作りをする大事な謡ですね。この謡で忘れられないのは、フラメンコのステージで先代の観世銕之亟先生の、ここの謡が流れてきたことですよ。それがもう透明感というか、寂しさの中にある気品というか、そんな雰囲気をひしひしと感じさせる謡で、あれは絶品でした。

能夫 僕も先代の銕之亟先生の『大原御幸』の後シテの語りを聞いたことがあるが、まさにリアリティだね。喜多流は藁屋にシテ一人が入って、ツレの阿波の内侍と大納言の局はその地謡前に座る演出だけれど、観世流は大きな大屋台にシテとツレの三人が入っているね。喜多流では地謡が謡う「折々に…」のところも、三人の連吟になる。

明生 そういう演出の違いはありますね…。

能夫 話は少しずれるが…。『小原御幸』の舞台は大原寂光

院だけれど、同じ大原にある三千院、あそこの仏像は正座しているんだよ。阿弥陀三尊坐像の脇士ね。普通、仏像というと立っているか胡坐をかいているか、半跏の姿でしょ。それが正座しているの、珍しいよね。正座は何か礼儀正しいというイメージだけれど、日本古来からのものではないといういい方もされてきたが。このお姿で、昔からの座り方であったことが判るよね。あのイメージで、シテもツレも下居するといいじゃないかな…、と思うよ。

明生 なるほど。能夫 後シテの謡も難しいんだな。後の出の橋掛りの一の松で止まって謡う、祈りのところなんかもいいところですが、難しいよ。

明生 「極重悪人無他方便、…一門の人々成等正覚」の祈りですね。短い前場ですぐに中入りとなり、後場は後白河法皇の登場です。シテは山に花摘みに出かけ帰ってくる。法皇が訪ねて来ているなどつゆ知らずに。

能夫 侘び住まいで空しい日々を暮らしながら、ただ先帝・安徳天皇のことばかりを思い静かに読経しているわけですよ。祈ることで救われようとする静かな境地なのにね。

明生 そこに後白河法皇の御幸の知らせが…。

能夫 これで心がざわめくわけだよ。後白河法皇は建礼門院の舅であり、安徳天皇の祖父にあたるけれど、平家を滅ぼすための宣旨を出すぐらいの策士でしょ。

明生 建礼門院は平清盛の娘・徳子ですからね。法皇は最初、平家と姻戚関係を結んで組みしながら、源氏が勢力を伸ばしてくると源氏につくぐらいの人間です。建礼門院としては身内でありながら仇のような複雑な心境ですよね。

能夫 心の中はどろどろしているよね。だから、内侍から法皇の御幸を告げられたときに、シテには躊躇があるんだ。会いたくないってね。でも法皇だから…、力関係からいっても帰すことはできない。

明生 心の動揺をどう謡うかですね。

能夫 そう、そこが難しいよ。謡と立ち居・振舞みたいなもので物語を進めていかなければならないのが『小原御幸』だよ。シカケ・ヒラキといった型で修業してきた人間にとっては、その表現法が使えないわけだから、謡うこと自体を考えなければいけないよね。建礼門院という高位で物静かな人物を八割がた声だけで表現する…。能には、そういう課題の曲が用意されているんだと痛感したよ。

明生 建礼門院にたたみかけるように、六道の有様を語れと言って平家滅亡の有様を語らせ、挙句の果てには安徳天皇が入水して亡くなる最期の有様まで語らせる法皇役、この悪役も中々ぴったりの人っていないですよね。観世銕之亟先生が法皇を父に依頼したことがありましたが、父の法皇も正直完璧かというと…、逆に法皇がピッタリはまり役だね、なんて言われたくないですね。(笑)

能夫 そうだね、ある種サドだからね。これでもかといたぶる感じ。銕之亟先生は黒ミサの世界だと言っておられた。

明生 だからこの法皇役って本当に難しい。悪役に徹し芝居が出来れば出来るほど『小原御幸』という能がしまるような気がします。父が広島で勤めた時に、亡くなった観世栄夫先生がやられましたが、あの時は似合ってると思いました。あ、栄夫先生に失礼かな。(笑)

能夫 すごく強く演じられていたね、覚えているよ。語りたくない女院に、「自分は六道の有様を見たいのだが…、普通は仏や菩薩の位でなければ見られない世界を、おまえは見て来たのだね?」と挑発して、うまく引き出すんだよ。

明生 あそこはぞくぞくする場面ですね。ロンギまではなんとなく静かで流れるように謡ってきたものが、一変する。台本がうまく仕掛けていますね。

能夫 本当に魔女裁判みたいだよ。国母だった人が、自分も平家とともに、安徳天皇とともに入水して果てようとしたのに、黒髪がからまって不本意ながら生き延びてしまう。そういう辛い思いをしている人に、その有様を再現させて語らせるんだから。

明生 残酷ですね。生涯の一番忌まわしい部分を語らなければならない。それも滅亡に追いやった張本人の前で…。

能夫 そう。そこですよ。子どもを失い、一門も全滅し、自分だけ生き残った。その思い。

明生 それはやはり能楽師人生のすべてをかけて謡うしかないですね。

能夫 自分の人生で体験したこと。一番つらいこと。死とどう向き合ってきたかといったこと、すべての集大成になる。だからあまり若くしてはできない曲なわけだよね。

明生 でも、一度やって経験しないとそれもわからない。

能夫 謡い、語るとき、自分の肉体をどうしたらいいのか。同情から始まって、シテという登場人物の心境になったとして、でも表現はこの肉体でしなければならないんだ。それは経験してみないとね。具体的に言うと、たとえば笠をかぶっただけでも自分の声が稽古のときとは違うと感じるでしょ。ましてや花帽子ですよ。結構聞こえないんだよ。

明生 私は俊寛でしか経験がないのですが、息苦しいですよね。なんとなく酸素不足で苦しい感じ…。

能夫 それをかぶって謡う。それはやはり経験してみないとわからない。だから、研究公演で演ってみて、ちゃんと出来たとは言えないが、語りというものの大切さを勉強した、という手応えは充分感じましたね。

明生 経験値を上げるということですよね。私はまだ『小原御幸』のシテは勤めていないですし、ツレも法皇も経験が無いのですが、地謡はたくさん経験して来ました。この研究公演では、後列で父の左隣で謡わせてもらいましたが。これは研究公演だからこそ出来たこと。それ以外は父の地頭の前列で謡ってきたわけで、あ、このように謡うのかと身体に染みこませてきたものを、あの時は後列で謡い、後列の舞台を支える力、責任感を肌で感じました。

能夫 そうなんだ。僕もこのシテを勤めたことで、今度、地謡を謡うときにとてもプラスになったね。

明生 シテの経験を経て地謡を謡うのと、無くて謡うのとでは雲泥の差です。だから、いずれ地頭や副地頭を謡う使命、宿命かな、そういう人は、出来るだけ多くシテを経験しておくべきだと思います。そして、そこで学んだことを生かして、他の人のために謡う、それが普通で、健康的で、そうでなければいけないと思います。能はシテだけ良ければいいという物ではなくて、地謡も、三役も全てがよくなければいけませんからね。

能夫 『小原御幸』は特にマスゲームみたいなもの。みんなの力量が上がって、みんなが揃っていないとできないよ。

明生 本当にそう思います。私もいつかシテを勤めて、この難しい謡と語りに挑戦したいと思います。能夫さんは研究公演以来、『小原御幸』は再演していませんね。

能夫 僕は、それ切り演っていないね。なかなか人手が必要だからね出にくい曲ではあるね。いい曲ですが…。今だから言えるのだが、謡の勉強をするなら『朝長』がいいよ。

明生 『小原御幸』と『朝長』の語りは共通項もあるけれど、質的にちょっと違う感じがしますが。

能夫 『朝長』はまた違う世界での、現場にいたリアリティを語るんだね。『小原御幸』の方がスケールの大きさ、物語の大きさという点では上をいくかな…そんな感じがする。平家滅亡の過程をすべて述べるでしょ。平家物語の最後、わざわざ灌頂巻をつくって、この物語を平家物語の締めくくりにしただけのことはあるわけで…。

明生 平家物語の集約されたものですね。一番辛い部分。愛別離苦、親との別れ、子どもとの別れ、人間の生き死にに関することを物語る。究極のお能のテーマです。そういう辛いものに対してじっと耐えている、そういう人間と拮抗するような謡ができないといけないわけですね。

能夫 そういうことだね。愛別離苦は過去の話ではなく、現代にもあることでしょ。今回の東日本大震災だって、親を亡くした人、子を亡くした人、家や財産、仕事を亡くした人がいて、辛い体験をされている。そういうときに能は何ができるのか、考えさせられた。

明生 自粛、自粛ムードのなかで、お能をやっていていいのかって。お能を見たって腹がふくれるわけではないし、そういう意味では不急不要の最たるものかもしれません。

能夫 でも、じゃあこういう芸能が全くなくなってもいいかというと、そうではないと思うよ。被災しても、日本人って素晴らしいと、外国のメディアが賞讃しているじゃない。略奪はないし、物資が来たときに、我先に奪い合うわけでなく、みんな整然と並んで受け取っている、と…。日本にはそういう文化があるんだよ。儒教や仏教、お能や芸能、文学、そういうものから育まれた精神というものがあると思う。だから、我々が今までやってきたことは、そういう文化を浸透させ、秩序を生んできたと思うな。

明生 直接の腹の足しにはならないけれど、そういうことはありますね。そして能は辛い経験をした人が救われていく話です。特に乱世にはこういう救いの芸能が必要だったのかも。それは現代にも通じると言えますね。

能夫 能は魂を鎮める芸能でもあるからね。つらい運命を引き受ける芸能、そういうものが今こそ必要だよ。そして今、日本中で何ができるかが問われているよね。それに震災で、みんな人との絆の大切さを感じたのではないかな。自分一人で生きています、村社会なんて関係ありません、みたいに開き直る人がいるけれど、でもやはりみんな関わりあって生きているよね。絶海の孤島なら一人で、と言えるかもしれないけれど、日本の国土にいる限り、それはあり得ない。電気一つにしても、自分で作り出しているわけではないし。何でもそうだよ。そういうことを知るよい機会になったと思いますよ。

明生 はい。電気だって、今まで無頓着に使っていましたからね。能のことは考えているつもりですが、電気のこと、原発のこと、何も考えていなかったなあ。自分たちの生活はこれでいいのかな、あらゆることを見直そうというムードになって来ましたね。

能夫 今、電気がないと何もできないけれど、これ高々百年ちょっとの話でしょ。江戸時代は電気なんてなかったのだから。

明生 能楽界もいろいろなことを見直すのにいい時期かもしれません。能も過去にはいろいろ困難な時期がありました。明治時代にはパトロンだった大名がいなくなって経済的に困窮したし、欧化政策で日本の古くからの芸能はスポイルされた。戦中は歌舞音曲はまかりならない、だったし、戦後はマッカーサーが来て、八度ないのは音楽ではないと言われたり…、能は数々の存亡の危機に立たされて来ました。

能夫 そこを先人たちが頑張って乗り切ってくれたわけです。我々もこの困難なときに、みんなで考え、見直していく、ほんとうにいい時期かもしれないね。

明生 興行のやり方、プロデュース力をつけるとか、若い能楽師への教育とか。改めて考える時期ですね。

能夫 子どもたちに日本の芸能、文化を、特に能をもっと知ってもらう努力が必要だね。惜しんではダメなんだよ。

明生 まだまだやることはたくさんありますね。 (つづく)

『小原御幸』 シテ 粟谷能夫( 撮影 あびこ喜久三)

我流『年来稽古条々』子方時代(2)投稿日:2018-06-07

粟谷能の会通信 阿吽

我流『年来稽古条々』子方時代(2)

粟谷能夫

粟谷明生

能夫─ 子方をやっていてシテの演技を鮮烈に憶えているという経験でいうと、実先生の『安宅』で、義経が留められて「腹立ちや、日高くは能登の国までさそうずると思いしに……」という言葉と、後で写真で見た姿が忘れられない。メインの場ではないかも知れないけれど、一人言のようでもあり、また相手に聞かせるという複雑さが伝わって来て、いいセリフだなと思ったし、自分もあんな風にやりたいなという指針になった。

明生─ すぐその後に金剛杖で打たれる所、稽古の時は実際に笠をつけないのでよく解らなかったんですが、本番では本当にボコボコ叩かれるので、両手でしっかり笠の紐を持っていなければいけないのだ、とか、「通れとこそ」の時も実先生のはとても力強く本当に突き飛ばすようだったので、すーと速やかに歩まないといけないとか、体験しながら憶えたことを思い出します。『富士太鼓』や『望月』ではお相手の方により、謡の早さや、音の高さなども子方の調子に合わせて謡われる方もあれば、シテやシテ連の本来の位通りで謡われる方もいらして、子供心にも色々あるんだなーと思いました。例えば、『富士太鼓』の「打てや打てやと攻め鼓」の所、ある時は子供らしく、さらりと打つ場合もあれば、また謡一杯粘るようにしっかり打たされる時もあり、このような経験は今の私に大きく役に立っていると思います。私はとにかく子方の回数が多くて、調べてみたら百十九番。小学四年生位から声変わりが始まり、子方らしい高い、澄んだ声が出なくなり、自分自身に徐々にいら立ちを感じ始め、ついには謡に劣等感を持つようになってしまい、自分なりに悩みました。生まれつきの良いつつ(喉)に恵まれない分、自分なりに工夫し声を創っていかなければならないと思い始めた最初ですね。

能夫─ 僕がめぐまれていたと思うのは、子供の頃から、実際に面装束にふれながら父に色々なことを教わった。また大事さも知った。やはり子供の頃から面を見ているものと大人になって見るのでは自ずから違いが出て来る。良い面というのも、手にとって見ただけでなく、実際舞台で生かされるのを見て知った。辰三さんが装束を出していて、それを手伝っていて厚板と唐織の違いも分からなくて、それが口惜しくて大いに勉強した。

明生─ 私の子方の卒業は十二歳の時で、実先生の『満仲』で幸寿丸でした。だから私の子方時代の幕切れは斬られて終わり。その時に忘れられないのは、美女丸をやる同じ年の素人の子なんですが、美声でね、声で悩んでいた自分にはすごく羨ましかったです。この声の問題はまたあとで話にでると思うけれども。

能夫─

僕は『烏帽子折』だったけど、いまでこそ『烏帽子折』で子方卒業というけど、当時は勿論そういう自覚はなかった。今にして思えば、実先生がそういう場を作ってくれたと思うけど、週二回位のペースで実によく稽古してくれた。そういう意味ではうまく育ててくれたし、育てられた。 明生─ とにかく子方時代は終わった後は必ずご褒美が頂けたし、褒められたし、これが結構気分よくて、そうして知らないうちに、次から次へと舞台に立たされるわけです。

子方を卒業したあとには、色々な難関が待っていました。なによりもまず謡本が読めないんです。それまでは先生が、見本として謡ってくださり、それを鸚鵡返しで憶えるという稽古でしたが、中学生になると突然、いついつまで憶えてくるように、と言われるのです。さあ謡本をあけても節付の意味がさっぱりわからない、今までに謡った箇所は解るのですが、初めての所はどのように謡うのか解らない、この謡本に全く歯が立たない状況には自分ながら愕然としました。

謡の仕組みはこのようで、この節の時はこのように謡う、などという事はなく、自分でどうにかしろという風潮ですから、親切な教わり方も子方と共に卒業させられた訳です。とにかくこの状況が急に襲ってくるんです。

能夫─ そう、子方時代何の苦もなく憶えられていたから自分では出来ると思っている。それが謡本を見ての稽古になると全く理論が解ってなかった。ともかく節付が読めない。

明生─ 中学一年生で太鼓を習い始めた頃、大ノリなら、まあ何とか謡えますが、小ノリとなるともう全然お手上げ、小鼓の稽古が始まると自分のさえ憶えていくのが大変なのに、先輩の、それも『柏崎』や『朝長』をいきなり地拍子に合わせて謡うわけですから、そりゃもう聞けたものではなかったでしょう。

能夫─ その時に思ったのは、節付を理論としても解し、地拍子も身につけ、文章も理解し憶え、その曲にふさわしい謡を謡えるようにならなくてはいけないと思った。

明生─ 私は謡で苦労したから余計思うのですが、我が流は謡に関しては野放し状態でした。子方から青年期への大事な時期、もっと指導者がしっかりした方向性を指示していく必要があると思います。

能夫─ 自分なりに謡と対峙したけれど、謡ということにぶつかったのは二十歳過ぎて青年喜多会で『玉葛』をやった時に、悲しい役の女性ということで多分に情緒的な、女々しい謡を謡った。それは違う、もっと身体の奥底から出す強い声で謡わなくてはいけないと言われた。

(つづく)

能の仕掛け投稿日:2018-06-07

能の仕掛け

粟谷能夫

能は長い時間かけて今日のような様式をもつ芸能として作られて来ました。我々が教わってきたことは流儀の規範として大切なことですが、それが形だけの伝承では大事なものが抜け落ちてしまいます。伝承というものの根拠を理解し、また諸先輩の理解のしかたを学び、より良い表現に至ろうという努力を忘れるべきではないと思います。

能は長い時間かけて今日のような様式をもつ芸能として作られて来ました。我々が教わってきたことは流儀の規範として大切なことですが、それが形だけの伝承では大事なものが抜け落ちてしまいます。伝承というものの根拠を理解し、また諸先輩の理解のしかたを学び、より良い表現に至ろうという努力を忘れるべきではないと思います。

能の表現にとっての一番の基礎となる「構え」と「運び」そして「シカケ、ヒラキ」についてどれだけの人が自覚的なのでしょうか。

具体的に言うと「構え」というのは、前に行こうという力で、両腕を前に引き上げ、肩甲骨を返す(左右の肩甲骨を引き寄せる)ことで後ろに引き戻される力を身体の中に作り、さらに肘を内側へねじることによって外へ向かう力と対峙するのです。このことで前と後、内と外に引かれ合う緊張感が生じ、ねじれという負荷をかけることで、能役者の身体の強い存在感が表現可能になります。また腰を入れる(腰椎を緊張させ腰を引き上げる)というのも「構え」の力学的中心を腰に置くことで安定した動きを得、重力に対して反発する力を生み出す身体の技法なのです。ここには拮抗する上下の力のせめぎ合いがあり、腰を入れるより腰を返すと表現した方がわかりやすいかもしれません。

このように前後、左右、天地とあらゆる方向から引っ張り合うその中に強い存在感、緊張感のある「構え」が成り立ちます。このような力学的根拠なしに形だけを真似ても能の表現にはならないのです。「運び」というのは、この身体が、上下左右にゆれ動くこともなく前に進むことです。前後に引き合っている力の均衡が破れて、何足(なんぞく)か前進するのですから強い表現となり得るのです。

そして「シカケ」によって、前方それもあるときは宇宙の彼方という無限大の焦点に向かって凝縮した気力を集中させ、「ヒラキ」によって大きく解放してやります。こうした型の内実に無感覚で安易に「シカケ」をしたのでは器械体操のように両手を広げた「ヒラキ」になり、最後まで開ききってしまっては、役者の限界が見えてしまい、存在感、緊張感が失われてしまいます。負荷がかかっていれば開ききることはあり得ないのです。そしてその残り部分、余白や余韻を観客の想像力に委ねる、このことも表現の豊かさだと思うのです。

先代の観世銕之亟さんが「アクセルを踏みながらブレーキを踏む」とよくおっしゃっていましたが、負荷の掛け方を的確に表現された言葉だと思います。

これが能の「仕掛け」であり、単なる「シカケ、ヒラキ」という物理的な動きとは違います。三間四方という限られた空間で時空を越えて人間の深い情念を表現し、宇宙的な大きさを表現する芸能の本質的な方法であり、まさに仕掛けなのです。

写真 粟谷能夫「黒塚」 撮影 東條睦

我流『年来稽古条々』(20)投稿日:2018-06-07

我流『年来稽古条々』(20)

?青年期・その十四?

『翁』について(1)

粟谷 能夫

粟谷 明生

明生 これまで『猩々乱』から始まって、青年期に重要な披きについて話してきました。今回はその披きの流れからいって、青年期より上の年齢での披きになりますが、『翁』について話し合っておきたいと思います。私の披きは平成七年、宮島の厳島神社・御神能のときで、三十九歳でした。能夫さんは何歳のときですか。

能夫 僕も同じ御神能のときで、三十四歳だね。『翁』の披きは通常は四十歳前後ということじゃないかね。

明生 『翁』は能以前の段階で神事として執り行われ、今につながっているので、特別ですから軽くは扱えませんね。

能夫 各流儀とも、昔も今も大切に扱っているね。

明生 以前は流儀の長老か代表役者が勤めるという風潮で、若手では『翁』を披くことは難しかったような印象を受けていますが。もっとも最近はそのような制約を払拭しつつあるようにも思えます。現に一月の初会では今後順次に若手にも順番が廻ってくるようですから…。

能夫 一時、日本能楽会会員になるには『翁』を披いていなければ云々ということがあって…、それでそういう配慮をしよう、という風も起きたね。

明生 そういう縛りがあったためか、『翁』を披いていない人は自分の会で披かざるを得なかったということもありました。でも自分の会で多大な投資をしてまでする曲ではないというのが、私の本音です・・・。

能夫 そうね。でも今は日本能楽会会員になるためという条件は外れたんでしょ。

明生 なくなりましたね。女流能楽師の入会が関係しているでしょうか…。

能夫 それにしても、我々は厳島神社の御神能で勤める機会があるからありがたいね。

明生 本当にそうですね。厳島神社の御神能は、毎年四月十六日と十八日を喜多流が担当していますが、初日の翁付脇能を隔年に執事の出雲康雅氏が、その間を能夫さんと私で勤めていますから、このところ我々は四年に一回、『翁』を勤める機会に恵まれていますね。

能夫 父はこの御神能が好きで愛着があったな…。晩年にはまた来年これるかなとよく言っていたよ。四月というすがすがしい季節で、とても気持ちがいいよね。一年息災に過ごし、今年も無事ここにやって来ることができました。ありがとうございましたと、自然と神に感謝する気持ちになるよ。

明生 四月十六日が一年の始まりのような、厳かで新鮮な気持ちにさせられます。我々はここで『翁』を披いたと考えていますが、こういう野外の神事で行う能では正式な披きとはいえないという意見もあるようですが…。お相手の狂言が素人だったりすることもあるからかもしれませんけれど・・・。

能夫 確かに御神能は全体に素人の方が多くなさって、我々がお手伝いする格好だし、参拝者がゾロゾロ歩いていたりするわけで・・・、でもそんなことがちっとも気にならないじゃない。何しろ厳島神社というのは『翁』を勤めるにはいいロケーションですよ。やってみるとわかるんだな。四月、若葉がもう萌え出していて…。幕を開けて一足出ると、空気は澄んでいるし・・・。もう、こんなに大夫冥利に尽きるところはないですよ。

明生 燦々と輝く陽の光とか海の匂いとか・・・もう自然を感じますね。自然の力に圧倒されるんですよ。装束だって陽に照らされた色を見ると、極上の綺麗さでしょう。能夫さんがよく言っていますよね。自然の神々しさ、木々の生命力、そういうものに訴えかける気持ちもなければ駄目だって・・・。

能夫 そうだよ。『翁』では我々は神にならないといけないんだから。

明生 宮島はその気にさせられる絶好のロケーションですね。

能夫 もともと『翁』というのは五穀豊穣、天下泰平を祈る祝言性の強いもので、一般の能とは違うよね。

明生 「能にして能にあらず」ですから。古い芸能の形ですね。「とうとうたらり」とあの訳の判らぬ呪文めいた謡も然り、「天下泰平、国土安穏。今日の御祈祷なり」と謡い舞うわけですから、演劇性はなく、「祈り」のパフォーマンスですかね…。

能夫 昔は、『翁』には特別な意識があって、勤める前には精進潔斎をしていたわけでしょ。

明生 勤める前日に沐浴して身を清め、食事も「別火」にして作るとか、私、恥ずかしながらしたことはありませんが…。楽屋は今でも女人禁制になりますね。

能夫 前の日は自宅に帰らず、別世界にいるような意識だろうね。銕仙会の浅井文義さんが銕仙会の舞台に泊り込んで精進潔斎をされたと聞いているけれど…。なんでも親父さんの書き付けがあって、それには翁汁という小豆汁のようなシンプルなものを食べて禊をするとあるらしいよ。

明生 そうですか。貴重な体験ですね。

能夫 そうね。厳島神社の御神能では、楽屋に翁飾りの祭壇が作られ、演者はその前に並ぶでしょう。

明生、そう。普通はまず太夫にそして三番叟、千歳、そしてお囃子方へと、後見二人がお神酒と土器を持ってお酌に廻りますが、後見が動かず演者が交代で移動してお神酒を頂くのは御神能の特徴かもしれませんね。

能夫 翁は元はといえば御神事そのものだったわけよ。それを芸能にしたのは観阿弥といわれている。あの有名な今熊野で大和猿楽四座が催した能のときね。

明生 鬼夜叉(世阿弥の幼少の呼び名)が足利義満に見出されたときの、あの歴史的な催しですね。

能夫 そう。あのときは、義満の側近である南阿弥という人が企画して、猿楽というローカルなものを中央に持ってきて将軍に見てもらおうとしたんだ。そのとき観阿弥に『翁』をやらせた。当時は『翁』といえば、その座の長がやることになっていたわけだけど、結崎座として、長老ではなく、一座のスターであった観阿弥が勤めた。その観阿弥の芸を、もちろん眉目秀麗だった鬼夜叉への寵愛もあったけど、義満が気に入るところとなったわけ。『翁』を長老ではなくその一座のスターがやるというのは、異例なことだったんだ。

明生 そのとき、観阿弥・世阿弥は何歳でした?

能夫 観阿弥が四十二歳、世阿弥は当時は鬼夜叉だけど、十二歳だったかな?・・・。

明生 観阿弥が四十二歳か。私たちが『翁』を披いた時期と同じくらいですね。長老でなくトップスターが勤めるにしても、四十歳ぐらいというのは適当かな…。

能夫 長老がやるのは神事という位置づけだけれど、一座のトップスターがやるのは芸能という位置づけになる。だから観阿弥が神事を芸能にしたんだと聞いているよ。もちろん、昔ながらの神事をそのまま継承した流れも、明治時代ぐらいまではあったようだけれど…。神事を芸能にしたというのは、芸能者が厄を祓い福を呼び寄せるという役目を担うということで。芸能は瓦乞食の所業と言われながらも、必要とされ今日まであるのは、人々を代表して厄を引き受け、福を祈るというところにあるんじゃないかな。

明生 そもそも、我々がやっている芸能の根っこはそういうところもありますね。芸能の力は祝言の力というか・・・。五穀豊穣や天下泰平という祈りから始まって、人間の悲しみ、苦しみ、すべてそういう普遍的な負を背負って、それを提示し、その苦しみから救済するという役目だと思います。

能夫 そう、それが芸能の根源。我々が能役者としてやっている根拠なんだよ。

明生 『翁』は能の根本芸ということになりますね。それにしても、お能の歴史の始まりといってもいい、あの記念すべき今熊野の能で観阿弥が『翁』を勤めたとは・・・。『翁』という曲の見方が少し変わりましたね。

能夫 あれがなかったら、今の我々もなかったかもしれない。その後、世阿弥が数々の台本を書き、能を発展させていくことにつながっていくわけだから。

明生 そう考えると、『翁』を単に儀礼的にやるだけではいけないことになりますね。

能夫 祝言性なりを体に引き受けていないとね。

明生 五穀豊穣や平和を祈るという芸、その根本にあるものがどこかで生きていないといけませんね。舞台に出て翁の面をつけることによって、神となり、人々を代表して厄を引き受け、福をもたらすという意識かあ…。

能夫 翁という存在になって、エネルギーを持って演じないとね。芸能者が神に通じる何かを感じて演じなければいけないということだね。

明生 でも、『翁』は全部で一時間ほどでしょう。その中で三番叟(大蔵流では三番三)が三十分ぐらい占めますから、我々翁大夫(シテ方)が演じる時間はとても短い。出入りの時間を引くと正味十五分ぐらいのものでしょうか。型付だけを見れば、まあ簡単にできてしまい安易に考えてしまいがちです。これが我々能楽師の陥りやすいワナで、一番悪いところですね。

能夫 そうだよ。型だけではない、精神性が大事だよ。もっと『翁』の根源的なことを意識して、それを体に入れてやらないとね。

メイキングNHKテレビ 「芸能花舞台」 その3投稿日:2018-06-07

○一調一声が得意だった

?『井筒』のあとに、一調一声の『玉葛』を一部分ですが聴いていただこうと思うのですが…。小鼓が曽和博朗(ひろし)さんで謡が菊生さんです。

山崎 とても面白いと思いますよ。やっぱり菊生さんは舞う人なんだね。自分が舞っているからリズムがものすごくいいんですよ。謡い屋さんに謡わせるとああはいかないんですよ。菊生さんは謡いながら舞っているね。だからとても面白いよ。僕なんかが聴いていると、舞台が目に浮かんでくるよ。

明生 一調一声は囃子方が打つ手組に合わせて謡うわけです。拍子に合っているところも、合わないところも、囃子に合わせ音の幅や高低差でふくらみをつけて謡う、しかも、今山崎先生が仰ったように、聞いている人がその情景が思い浮かぶよう…というのは、なかなか至難の技なんですね。

山崎 今回の一調一声は小鼓と謡ですね。小鼓に合わせてシテも一人で、リズムにはずれないように謡わなくてはいけない。ところが今言われたように、拍子に合わないところが難しいんです。ここに気持ちを込めて謡わなければよい一調にはならないんですよ。拍子に合わないところは自由に謡うところだけれども、そこをいかに気持ちを込めて膨らませて謡うか、これが一調の謡い方のコツなんですね。だから意地悪く言えば、これを聴くことで、その人がわかっている人かどうかがわかるくらいなんですよ。

明生 曽和先生との一調一声をNHKで収録するとき裏話がありまして…。リハーサルのとき、曽和先生が「菊生さん、どうしますか? 一回やっときますか?」と聞かれ「そうだね」と言ってお二人は別の部屋に行かれて申合わせをしたんです。

それで父が戻って来たときに「どうだった?」と聞くと、「まあ普通、とんでもない手組はなかったよ」と答えてくれて…。さて本番が無事終わって父が楽屋に戻ってくると「やっぱり博ちゃんは本番で違う手を打ってきたよ」と言うのです。

「博ちゃんは、馴れが嫌いでね。だから最後のところで申合とは違う手を打ってきたよ。でもな明生、僕もそうくるだろうなと覚悟していたからね」と、今でもその時の父の顔、克明に覚えていますよ。

なんでも、この録画はまずは曽和先生が先に決まっていて、NHKが「謡い手はどなたに?」と曽和先生に聞かれたら、「粟谷さんでお願い」とのお返事だったとか。これはNHKから聞いた話ですが…。

山崎 それもいい話だよね。馴れちゃダメなんだよ。いつも真剣勝負だから、一調一声というのは。だから面白いんだよ。何度もリハーサルやっているのをそのまま聞いても面白くもなんともない、緊張感がないよ。お互いに真剣勝負でぶつかってやるから、こちらにも伝わって来るんだよ。

明生 『玉葛』の「あかぬやいつの寝乱れ髪、結ぼれゆく思ひかな」というところ、幸流の鼓は「流し」といって、最初にチ チ チ チ チと干高い音の連打で始まり、次第にポン ポン ポンと音色を変えて連打するところがあるんですね。ここを小鼓への配慮なく無神経に謡うとダメなんですね。相手が楽しんで打ちたい気持ちを汲んで、ゆったりと邪魔にならないように、打ちやすいように、そう謡うのがよろしいようです。

基本的には一調一声は一対一でするのですが、主人公、主役は小鼓なんですね。シテはそれを補うように、楽器奏者を盛り立てるように謡わなければならない、向こうが楽しく好きなように打てるようにしなければ、と父はよく言っていました。

だから、「あーかーぬ」というところは、向こうはたくさん打ちたいのだから、サラリと短く謡ってはダメで、そういうことを心得えておけよ、とよく言われましたね。

山崎 一調というのは囃子方のものなんですよ。囃子方が主人公なんだ。舞台の真ん中に座るのが囃子方。謡い手はそれに謡いかけるわけですよ。そのためには囃子方を生かさなければならないのね。そういうところが菊生さんはうまかった人なんですね。だからみんな、菊ちゃんに謡ってくれ、とオーダーが殺到したんでしょう。

明生 お囃子方の方では、父とか梅若六郎(現・玄祥)先生

だと心配しないですむ、好きなように打っても合わせてくれるといって歓迎されていましたね。僕みたいな新米は、お相手から「おい大丈夫か、こう打つからね、外すなよ」、なんて言われたりしてますからね(笑)。

山崎 そういうものなんだよ。あくまでも楽器が主だからね。だから能の地謡と一調一声の謡は全然別のものなのね。だから経験を積んでいないとダメなの。菊ちゃんのように海千山千の人でないと、囃子方は安心できない。だから菊ちゃんはよく囃子方に頼まれたんだね。

明生 囃子科協議会の調べによると、今まで一調一声の出番が一番多かったのは父だそうです。「菊ちゃん、なんでそんなに出ているの?」とは北村治さんのお言葉ですが。

結局、頼んでもみんな嫌がるのを、父は嫌がらなかったからでしょうね。私は嫌ですが…(笑)。

山崎 そりゃ嫌がるさ。それから囃子方の会というのはお素人さんが打つんだよね。それを打ちやすいように謡ってあげなくちゃならない。それには彼はとてもいいんだよ。

明生 プロの会でないときは苦労すると言ってましたね。お素人さんの中には謡に関係なく自由勝手に打つ方もおられるわけで…。それをハイハイとうまく無傷のように謡い終えて、「ああ、よかったですね。お上手、お上手、なんてお上手が言えるのは、僕と六郎さんぐらいだよ」と言っていましたよ。お弟子さんたちも失敗していてもわからないから、「先生、次回もまたやります!」となるんですって(笑)。

一調や一調一声はみんな敬遠しがちなのですが、父は相手がどう打ってくるか分からないスリリングな感じが好きと言って、頼まれれば必ず受けていましたから。

で、「一調を謡う時の心得とか、コツはどうしたらいいの?」と聞いたら、「経験と馴れ」ですって。

○好きな曲『鬼界島』

?最後に菊生先生のお能を、名演と言われている舞台を見ていただこうと思いまして、

明生 菊生と言えば『景清』でしょう? 『景清』『弱法師』などが父のお得意十八番でしたよ。これに関わる話ならばいくらでもありますよ、裏話がね。

?すいません。『景清』と『弱法師』は放送に支障ある言葉がありまして、違う曲でお願いします。それで『鬼界島』を取り上げてみたいのです。先生がお好きでしかも工夫されたところがあるということで。2000年の舞台映像がありますので、これでお願いします。

『鬼界島』は伝書に残っていない、というようなことが、明生さんのホームページに記載されていたのですが、先人のみなさん、そして菊生さんそれぞれのご工夫されていることがあるようでしたらお聞かせいただきたいのですが・・・。

明生 九世・喜多健忘斎の伝書には『鬼界島』と『草紙洗小町』の二曲についての記載はありません。それ以前の伝書にはありますよ。でも『俊寛』となっていて観世流に近い型みたいです。『隅田川』も『角田川』と書いてあったり。それらを全部整理したのが健忘斎なのでしょう。この我が家の伝書は私が知る限りでは、高林家と我が家の二家にしか残っていないと思います。家元のところにも以前はあったようですが戦争で焼けてしまった、と父は申しておりました。ですから貴重な伝書です。もちろんこれは祖父益二郎が手に入れて書家に写させたものですが…。昔の弟子は修行した後に、先生から写しのお許しをいただいたそうで…その写しなんです。

そこに、今言った二曲がないのはどうしたわけなのか、幕府から何か言われたのか、他流からの何かの影響があったのか、それはもう全然分かりません。

たぶんその後、時代を経て、十四世喜多六平太先生が流儀を再興され、この曲をなさって、現代やっている原型を創られたのではないだろうか、と言われています。それを実先生も継承されてと。といっても、実先生はあまり『鬼界島』をお好きではなかったので、あまりおやりにならなかったですし、弟子の稽古でもあまり細かなことは仰らなかったみたいですね。『鬼界島』は友枝喜久夫先生や新太郎伯父、父などが、六平太先生はこうやっていたという教えでやられていました。今は我々がそれを受け継いでいます。

?『鬼界島』はあまり多くは上演されていなかったのですか、それを六平太先生がやるようになってやるようになった?

明生 昔のことは判りません。ただ他の流儀と比べるとあまり多くは上演されていなかったかもしれませんね。でも父たちの時代は結構多くやっていました。やはり名人の先生の舞台を見て憧れて、いつか自分もあのように!と皆様やりたがったのではないですか。

六平太先生が『羽衣』が好きとなると直弟子たちも『羽衣』をやりたがる。先生が『井筒』をあまりやらないと、みんなもあまり・・・というようにね。

?菊生先生は『鬼界島』お好きだった?

明生 好きでしたね。父は非常に好んで『鬼界島』をやっています。上演回数もすごく多いですよ。

?伝書に記載されていないので、ある程度自由にできたのですか?

菊生先生の工夫みたいなところもあったと聞いていますが。

明生 六平太先生からの教えに自分なりの工夫を重ねていったと思います。

『鬼界島』はシカケ・ヒラキ、サシ・ヒラキとか、左右して上羽して拍子をポンと踏んで・・・というような舞の型はありません。『小原御幸』もそうですが、謡が中心の曲ですので型らしき型はないのです。だからこそ役者の創造性が能そのものに反映され、それが充分許される特異な曲目と言えます。

山崎 この曲は能としての型がないので、あれが能かなと思うほど、非常に不思議な曲で、むしろとても演劇的。能というのは型というものがあって、個人が出せないカテゴリーがあるわけね。この曲のように型がないものは、能であるという核をもって演劇にならないように作る、これに難しさと面白さがあるんですよ。『鬼界島』のような演劇的なものはヘタをすると芝居になってしまうんです。芝居のセリフが謡になっているという違いはあるけれど、芝居になりやすい。だからこういう曲はやらないよという人も多いんだ。こんなの能じゃないと言う人もいるし。だけど、こういうものを能的にやるのも面白いという人もいる。

?菊生先生はその考え方だったんですね。

明生 そうですね。

山崎 菊生さんという人は、こういう能らしくないものを、能のカテゴリーの中にちゃんとやろうというところがあったのね。あの人、割合無造作な人ではあるけれど、非常に緻密にものを考える人なんだよ。一見素朴そうに見えて、何も考えないのかなと思うと、そうじゃなくて、非常に緻密に考えるんだね。僕は長年付き合ってきたから、そこがよくわかるんだね。非常に細かいですよ。

明生 父は、六平太先生の型をベースにして、歌舞伎の初代吉右衛門さんの「俊寛」がよかったから、それを取り入れて、自分なりのものを作った、と言っていました。

最後の場面、迎えの船が成経と康頼(ツレ)を乗せて出て行き、俊寛だけ島に取り残されるシーン。この映像では両手を上げていますが、以前は片手でした・・・、とにかく、手をあげて船の行方をずっと見つめているシーンです。そのあと正面向いて少し下を見て右足一足をぐっとなんとも言えない力で後ろに引き下がり終曲となるのですが、その一連の一型で一人残された絶望感を表現するのです。そこを、吉右衛門さんの芝居を見て、右手をずっと上げてどんぐりまなこで船の行方を見つめているところ、そこが気にいって、それをいただいたんだと言っていました。最後には片手でなく両手をあげて、あーあーとか、お?い、という嘆きの絶叫を無声で表現する、そう私は解釈していますね。

山崎 ずっと手を差しのべて船を追う、それだけで表現ね。船が遠くにいってしまった悲哀、一人取り残された悲壮感を、じっくり見せてくれる。能なんだね。ところがこれが芝居になると、歌舞伎なんか、船が遠くに離れて行くと俊寛は岩によじ登り、それがまわり舞台になって動いていって、船が小さくなっていく・・・そこまでリアルにやるの!と思うほどリアルなんだよ。能は、ただ船が静かに帰っていって、俊寛は手を差し出すだけ。これだけで孤島に一人残された悲哀が舞台全体に広がっていき、観るものの涙を誘うよね。お能はよくできているよね。

明生 それから、ツレの成経と康頼が二人で「痛はしの御事や、我等都に上りなば、よきやうに申し直しつつ、やがて帰洛は有るべし、御心強く待ち給へ」と謡うところがあります。「あ?、かわいそうに。私たちが都に帰ったらとりなしてやりますから、心を強くして待っていて」と慰めるわけですね。ここをしんみりと、かわいそうという同情の気持ちを込めて謡いましたら、父が「お前らはそんなにしんみり謡うんじゃない。だいたいお前らは僕のこと、俊寛のことなんかそんなに心配していないんだよ。さらっと謡ってくれ。そうするとその後の僕の、“帰洛を待てよとの”の謡が利くから」と言うんです。