『高砂』を勤めて 珍しい小書「作物出」投稿日:2025-05-26

『高砂』を勤めて

珍しい小書「作物出」

夫婦仲の悪いお話の『鉄輪』を4月28日(令和7年 広島蝋燭薪能)に勤めたあと、2週間後の5月11日には、真逆の夫婦円満の秘訣を話す『高砂』を「喜多能楽堂令和改修竣工記念能」にて勤めました。

喜多能楽堂は老朽化に伴い、2年前(令和5年)から大規模改修工事を実施し、この度、無事竣工、4月1日に正式オープンとなりました。その間、喜多能楽堂が使えなくなり、皆様にはご不便をおかけしました。新しく生まれ変わった能楽堂は響きがよく、耐震対策も整いました。皆様のご利用をお待ちしております。

『高砂』は本脇能と言われ、喜多流は脇能の中でも重く扱っています。脇能とは『翁』の脇にあるという意味合いがあり、本来は翁付高砂として、一人の大夫が両方を続けて勤めますが、最近では時間や費用の問題等があり、『翁』だけ、『高砂』だけと別に演じられることが多くなりました。今回、『翁』は素謡で、シテは『高砂』とは別の人間が勤めましたが、『翁付高砂』という正式な形に近い番組立てとなったと思います。

まずは『高砂』のあらすじを記しておきます。

阿蘇の宮の神主友成(ワキ)は播磨国高砂にて老人夫婦(前シテとシテツレ)に高砂の松の謂れ、松の長久のめでたさ、相生(相老)の夫婦の情愛、和歌の徳の話を聞きます。やがて夫婦は高砂住の江の神だと告げ、住吉で待つと言って沖に出てしまいます。(中入)

友成と従者(ワキツレ)が舟にて住吉に渡り待っていると、住吉の神(住吉明神・後シテ)が現れ、颯爽と舞を見せ、この世を寿ぎます。

『高砂』の老人夫婦、尉と姥は、今で言う遠距離恋愛で、住吉に住む尉は高砂に住む姥のところに通っています。ワキが老夫婦に高砂と住吉に分かれて住む理由を尋ねると、二人は高砂、住の江の松だって相生の覚えがあると言われる、まして人間だって、遠く離れて暮らしていても、お互いに心が通いあっているから相生(相老)の夫婦なのだと答えます。

「離れていても」でなく、「離れているからこそ」夫婦円満である、それが秘訣、理想と謡う詞章に、なるほどと納得してしまいます。今の世でも通じるのではないでしょうか。

「同棲は神が作り、悪魔が結婚を作った」と、面白いジョークがあり、これには、思わず吹き出してしまいましたが、「いやこれは真実!」と思うと、笑えず頷いてしまいました。

話しを戻します。

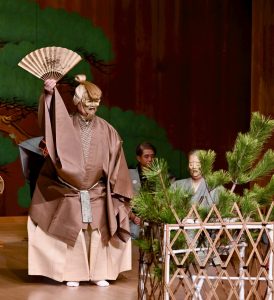

今回は珍しい「作物出」の小書付きです。

「作物出」は雄株(黒松)と雌株(赤松)が一つの根から寄り添うように生えている「相生の松」を舞台正面先に置きます。今も高砂神社にはそのような雌雄一体の相生の松があるようです。本来ならば、その相生の松と同じように、黒松と赤松を用意しなければいけないのですが、昨今なかなか赤松が手に入らないようで、今回は黒松だけで作りました。作り物の松を見ていると、なんだか男が2人寄り添うように見えて、正直、あまりしっくりしませんでしたが、今のご時世では仕方のないこと、と諦めた次第です。

この大きな松の作り物を舞台正面先に置きますので、正面からご覧になる方にはシテの姿が見えづらくなります。そのため通常のクセの上羽後の「掻けども、落葉の尽きせぬは」の杉箒にて落葉を掻く型に変えて中啓で舞う型になるのが教えです。我が家の伝書では、その替わり、下げ歌の「落ち葉衣の袖添へて、木蔭の塵を掻かうよ」で掻く型をするように伝えられています。落ち葉を掻く型は長久の「久」の字を逆さまに書くように杉帚を動かす型で、とても意味深い型なので、ここを割愛させたくない先人達の工夫と思われます。

今回午後の公演のため下げ歌を省略し演能時間を短縮したため、私は杉箒で掻く型を、上げ歌の「木の下蔭の落ち葉かく」の謡で、通常の正面先ではなく常座で行いました。また、クセの後半は中啓で舞う型となるので、序にて杉箒を捨て、肩上げしている両袖を下ろし、中啓で勤めました。作り物の松を讃美するように招き扇をします。

小書『作物出』は私の知る限りでは粟谷能夫が厳島神社神能で勤め、その後、長島茂氏が勤めていますが、久しぶりの演能となりました。勤め終えて、演者は演じにくい、観客は見にくいという、この演出はやはりあまり演らない、人気のない小書であった、と実感しました。

もちろん、最初に相生の松が置かれることで、この場所が播磨国高砂の地であると想像しやすくなりますが、見せ場の杉箒で掃く型が舞台正面先で行えないのは、どうも物足りなく、やはり杉箒で掃く型の方に軍配が上がるように思いました。ご覧になられた方々のご意見をお聞きしたいです。

後場は、昔結婚式でよく謡われていたワキとワキツレの待謡

「高砂や此の浦船に帆を掲げて・・・・・・はや住の江に着きにけり」

で、舞台は高砂から摂津国住吉に移ります。

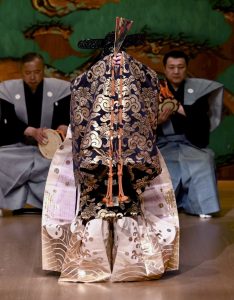

すると住吉の神が颯爽として現れます。演者としては祝言の意識を重視し、力強く、スピード感溢れるスムーズな動きで舞うことが最優先されます。

『高砂』という能の老夫婦、尉と姥は喜多流(下掛り)では高砂住吉の神の化身という設定ですが、上掛りでは老夫婦を松の精としていて、多少ニュアンスの違いがあります。

この能は、相生の松の長久、老夫婦の和合、和歌の讃美と、多くを語り尽くして、国の恒久平和や民の幸せを願うという流れで、盛り沢山です。作者・世阿弥も申楽談儀に「相生(能『高砂』のこと)もなお尾鰭(おひれ)が有るなり」といっているほどで、盛り込み過ぎの感がないでもありませんが、世阿弥の時代、和歌は重要で、万物を表現し、平和や繁栄につながるものとして大切にされていたので、後シテが和歌の神でもある住吉明神として現れて舞うというのは自然で説得力があるように思います。

また、前シテの老夫婦も神の化身ですから、よぼよぼの老人として演じません。前も後も全体にさわやかに、春風が吹くように、サラッとして颯爽と力強く、スピード感をもって演じます。謡も、すべて強吟ですが、妙に堅すぎて重々しくなり過ぎては落第です。

私の『高砂』の初演は平成15年、翁付で、厳島神社神能にて奉納しました。今回、それから実に22年ぶりの再演です。ツレの姥役は数回経験していますが、式能にて、父・菊生の『高砂』でツレを勤めた時のことが強く印象に残っています。謡が硬質でありながら、何ともサラリとした心地良い軽さで、父との連吟は、今でも良い思い出となっています。

小書「作物出」になると、面は「三日月」に代わり、白色大口袴は白色半切袴となると伝書にありますので、より強さが強調されます。残念ながら今回は粟谷家の都合により面は常の「邯鄲男」で勤めましたが、半切袴は使い勝手の良い白色青海波模様が修理で使用出来なかったため波模様にしました。写真をご覧下さい(左長島 茂 右粟谷明生)。

『高砂』には祝言謡が多くあります。先に述べた結婚式で謡われる「高砂や此の浦船に帆を掲げて・・・」の待謡や、「四海波静かにて、国も治まる時つ風・・・」の初同、最後の「千秋楽は民を撫で、万歳楽は命を延ぶ。相生の松風、颯々の声ぞ楽しむ」は謡曲愛好家の皆様には親しまれている謡です。喜多流の「祝言小謡集」には『高砂』から5か所も抜粋されているほどです。能『高砂』をご覧になる方は、これらの祝言謡を気持ちよく聞いて心が晴れやかになってお帰りになれるのではないでしょうか。その意味で『高砂』はやはり最高位の祝言能で今回の竣工記念能で選曲された所以でもあります。私たち演じる側も春のさわやかな風が吹くような陽な気持ちで謡い、勤めるのを忘れてはいけない、と改めて思いました。

出演者

シテ 粟谷明生

シテ連 狩野祐一

後見 内田安信 佐藤 陽

ワキ 宝生常三

笛 藤田貴寛

小鼓 森澤勇司

大鼓 佃 良勝

太鼓 小寺真佐人

(2025年5月 記)

写真提供 粟谷明生

写真撮影 新宮夕海

写真『高砂』作物出 シテ長島 茂 撮影 前島写真店