『遊行柳』を勤めて 〜信光の最晩年の挑戦〜投稿日:2025-10-16

『遊行柳』を勤めて

信光の最晩年の挑戦

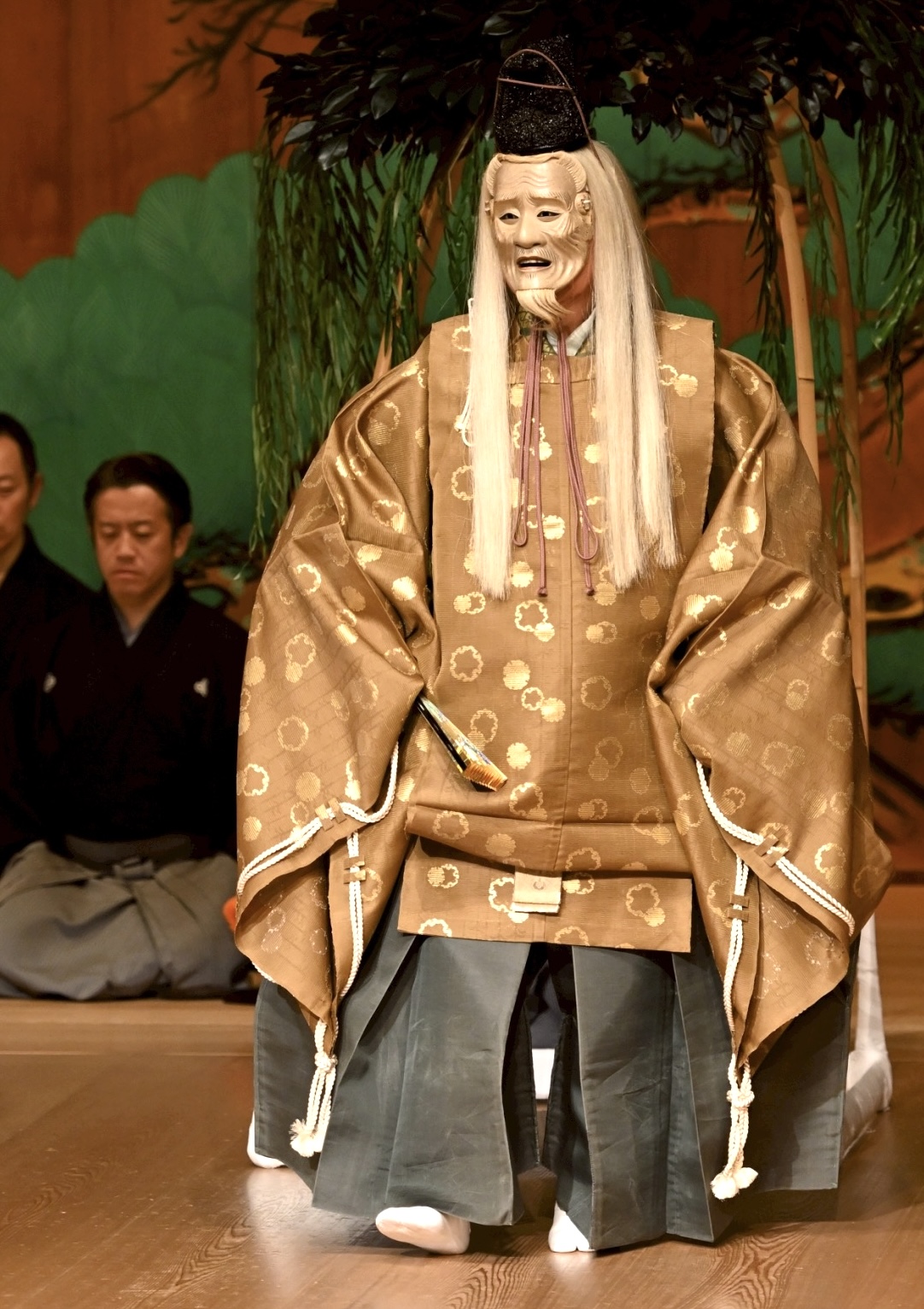

70歳になる2日前の喜多流自主公演(令和7年9月28日)にて『遊行柳』を勤めました。『遊行柳』は世阿弥の春の名曲『西行桜』(作者は金春禅竹とも)を意識して、対比するようにして作られた観世小次郎信光の秋の名曲です。どちらも、シテは樹木の精で老人(男)です。この二曲は生涯に一度は勤めておきたい課題曲と考えていましたので、演じ終えてその課題を肌で感じることが出来たことを喜んでいます。

まずは、簡単にあらすじを記しておきます。

一遍上人の教えを全国に広めようとする諸国遊行の聖(ワキ)が白河の関を越えて、新道を行こうとすると、老人(前シテ)が現れ、先代の遊行上人が通ったのは古道と呼ばれる昔の街道だと言い、そこに名木・朽木の柳があると案内します。

聖がこの朽木の柳の謂れを問うと、老人は昔、西行がこの地へ旅して

「道の辺に清水流るる柳陰 しばしとてこそ立ちどまりつれ」

と、歌を詠んだことを語り、聖より十念を授かると古塚に消え失せます。(中入)

その夜、聖たちが念仏を唱え仮寝をしていると、柳の精が白髪の老翁(後シテ)の姿で現れ、非情の草木までも成仏できる念仏の功力を讃えます。

さらに、柳に因む故事を述べて報謝の舞を舞い、やがて消えてゆきます。

作者・観世小次郎信光は世阿弥の甥・音阿弥の子で、世阿弥からは二世代後の人です。

信光が生きた時代は戦国時代、世阿弥の室町時代の雅びさが残る時代とは違い、死人が累々とする血なまぐさい時代です。世阿弥が完成した幽玄の能、複式夢幻能といった高尚な作品よりも信光は誰にでも分かりやすい作品、『船弁慶』や『紅葉狩』を作りました。

『遊行柳』は信光の最晩年、亡くなる2年ほど前(78歳くらいか)の作品で、それまでの作風とは一変して、世阿弥の幽玄能に近い作品です。

シテが老木の精(男)であることや西行の歌を挟むなど、信光が『西行桜』を意識して創っていることは、演じて確信しましたが、なぜ最晩年にこれほど作風の違うものを創作したのか『西行桜』と『遊行柳』を比較して答えを出したいと思います。

『西行桜』は一場ものですが、『遊行柳』は複式夢幻能の体裁を整えています。

『西行桜』の桜の精は「埋木の人知れぬ身の行くへにも 心の花は残りけるぞや」

と、和歌を口ずさんで純和風に登場しますが、柳の精は「沅水羅紋海燕回る(かえる) 柳條恨みを牽いて荊台に到る 徒に朽木の柳 時を得て」と、漢詩を謡うので何となく中華風に感じます。

その後、舞台進行はワキとの問答となり、仏の教えが焦点になって和風となりますが、サシ謡の貨狄が柳の葉に乗る蜘蛛を見て船を発明した故事や玄宗皇帝と楊貴妃で有名な華清宮に柳を植えた唐の話で中華風となり、クセ(曲)では蹴鞠や源氏物語の話で和風に戻り、と次々に入れ替わる作風です。報謝の舞(序之舞)を舞い最後のキリの場面では、和と中華が混ざり合って終わります。『西行桜』と『遊行柳』を食べ物に例えるのは老木の精に失礼かもしれませんが、素朴な「もり蕎麦」が『西行桜』であれば『遊行柳』は「もり蕎麦特別定食」ではないでしょうか。半ラーメンや半炒飯が付いてくるようなてんこ盛り、純粋和風な蕎麦を味わう感覚ではないように思います。

柳という植物自体、日本独自のものもあれば大陸から入ってきた品種もあるようですので、信光は、敢えて特別定食に拘ったのかもしれません。

『遊行柳』はストーリーを追う面白さより、柳の故事や挿話をまるでパッチワークのように貼り付け、部分部分の面白さで盛り上げる手法をとっています。それは死を前にした信光の世阿弥への挑戦でもあり、また自身への総まとめであったのかもしれません。

私も演能レポートを書き続けていますが、以前『野宮』の演能レポートを書いたときに、感じたことをすべて書き残しておきたい、という思いに駆られたことがありました。

信光の何でも詰め込んでおきたいという気持ち、分からないでもないのです。

ここで、私の演能での拘り二点をご紹介します。

まずは、都の花盛り、大宮人が遊ぶ姿が優雅に描かれるところです。

「大宮人の御遊にも、蹴鞠の庭の面、四本の木陰、枝垂れて、暮れに数ある、沓の音」

(大宮人が蹴鞠で遊ぶ時は、桜・楓・松、そして枝が長く垂れ下がった柳の4本の木陰の庭から、夕方になると賑やかに鞠を蹴る沓の音が聞こえてくる)

この地謡に合わせて柳の精が鞠を蹴る型が一つの見せ場です。両手を少し上げて鞠を蹴ると、鞠は右上に飛び出し、それを見上げると、途端にクルリと一回転して次に鞠の落ちる音を足拍子で表現します。もちろん、実際に鞠が飛んで落ちるわけではありませんので、ここはご覧になる方に想像していただくことになります。

もう一つは、その後の「手飼いの虎の・・・」で、源氏物語の柏木が女三宮の姿を垣間見てしまう場面の描写のところです。

「手飼いの虎の引綱も 長き思いに楢の葉の その柏木の及び無き」と、両手で綱を引くように下に目を落として右へ回り、正面に向き直すと、やがて「恋路も由無しや・・・」と弱々しい足拍子の型となります。

ここに、忘れられない亡父菊生よりの教えがあります。

「明生、手飼いの虎は猫だよ。六条院で蹴鞠があった時、女三宮が飼っていた猫が御簾の内から逃げ出すと、猫の綱で御簾が引き上がり、柏木が女三宮の姿を見てしまうんだ。それから柏木は恋に落ちるんだよ。だから引綱の手は猫が走り回っているように見せるために、高めに構える。また老体ながら“その柏木”の謡に合わせて正面にキリッと振り向きちょっと若さを出すんだよ。ロマンチックにね」と。

『西行桜』も『遊行柳』も樹木の「精」が主人公(シテ)です。「精」とは「人間以外のものに潜んでいる魂」、『遊行柳』の柳の精は、老いても不思議な力を持つ柳の魂です。能のシテには神、霊、精などがありますが、「神」は神、「霊」は死後の世界から現れ、死が介在します。「精」に死は介在しません。精は神や霊とは違うことを遅まきながら知り、精の演じ方が少し分かってきました。

これは、もうすぐ70歳になる明生爺に、柳の精からのバースデープレゼントだったのかもしれません。

装束については、『西行桜』も『遊行柳』も共に、白髪を垂らし、烏帽子を被り、狩衣を着て大口袴を穿く、神さびた風体です。老木の精の面は「石王尉(いしおうじょう)」が喜多流のお決まりですが、以前勤めた『西行桜』と装束が全く同じですので、今回はあえて、面を「皺尉」に替えてみました。少し笑みがあるように見える「皺尉」の方が、十念を得て喜び、報謝の舞を舞う姿に似合います。

同じ老木の精でも、『西行桜』は硬派爺さんですから石王尉、『遊行柳』は笑みのある皺尉で軟派爺さん、というのが明生風解釈です。

「皺尉」の使用については友枝昭世宗家預かりに相談しお許しを得ての演能でしたが、ご覧になった方からはまずまずの評価だったので安堵しています。

『遊行柳』は信光の人生のすべてを注ぎ込んだ作風になっています。

舞台の最後は「柳條を綰ぬ(わがぬ)」(別れに際し、柳條を輪にして贈る中国の風習)のために枝を落とし、風に吹かれ、足もよろよろと本当の朽木になって消えていく、自分も老いて消えていく、と信光の心境を語っているかのようです。

そんなことを感じるのは、私も70歳、老いを意識する年頃になったからでしょうか。

父菊生の『遊行柳』の演能記録を調べましたら、初演が昭和59年喜多例会で62歳、次に平成3年MOA美術館の能楽公演が69歳、最後は平成7年国立能楽堂定例公演で73歳、3回勤めていました。『西行桜』は観世寿夫師の最後の舞台であったことや田中幾之助師のことが気になっていたようで、一度も勤めておりません。

私自身は『遊行柳』に挑むのが遅かった、と反省もありましたが、やはり年相応の人生観なくしては勤められない曲であると柳の精が教えてくれました。

演能レポートは、あまり多くは書かず、凝縮して書き残したい、と思っていますが、今回は、てんこ盛りとなってしまいました。

(2025年10月 記)

写真撮影 新宮夕海

『西行桜』の演能レポートはこちら↓