『弱法師』を勤めて 小書「舞入」で感じたこと投稿日:2025-08-11

『弱法師』を勤めて

小書「舞入」で感じたこと

『弱法師』は昨年9月に日立で勤めたばかりですが、今年は7月28日の高知での能を皮切りに、9月6日に宇都宮の「宇都宮能」で、9月20日に秋田大仙市「まほろば能」と、三か所で勤めることになりました。いずれも小書「舞入」です。

先日、高知能(第18回高知能楽鑑賞会能)を無事終え、いくつか書き留めておきたいことがありましたので、ここに短くレポートします。あらすじなどは前回のレポートをご覧ください。

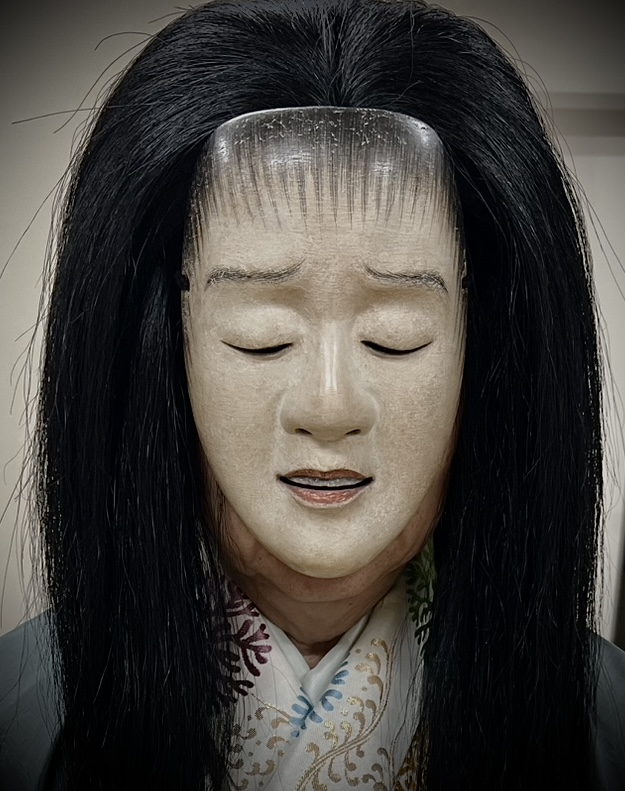

まずは頭(かしら)について。

『弱法師』は通常、黒頭(くろがしら)を着用しますが、高知能では、二番目の『黒塚』が白頭の小書で頭が重なることから、今回特別に、喜多流には無い馬尾頭(ばすがしら)を観世銕之丞先生(銕仙会)より拝借して勤めました。

馬尾頭は毛が全体的に下方向に垂れる力が強く、黒頭とは全く違う独特の雰囲気を醸し出してくれました。

生憎、今回は舞台撮影が無かったので、多分喜多流ではお初かもしれない珍しい姿を是非とも記録しておきたく、ここに楽屋での写真を掲載いたしました。

次は舞について、かねての疑問が解消しましたので、ここに記します。

喜多流の舞は、本来は五段(掛、初段、二段、三段、四段、五段)です。と言っても、掛を0段と数えるので、6ブロックとなり、実は六段構成です。

近年は舞囃子、時には能でも中之舞や男舞、早舞、神舞、序之舞、真之序之舞などは五段ではなく、短い三段(掛・初・二・三)で勤めるのが普通になって来ました。

喜多流の『弱法師』の小書「舞入」は盲目の俊徳丸(シテ)が左手で杖をつきながら右手に中啓(扇)を持ち舞います。

ここは「私は目が見えなくても舞ぐらい舞えるよ!」と、気分良くして、少し有頂天の気持ちで勤めるように、が父の教えです。伝書には舞三段、掛留拍子、回り下がり、回り込み無し、などと記載されています。父から杖と中啓の扱い方を細々と教えてもらったことが、良い思い出であり宝となっていますが、「舞は三段、 但し二段オロシを抜く」の「二段オロシ抜く」の言葉が、気になりました。

舞は三段の中之舞で、少しゆったりとしたスピードですが、実は伝書には二段オロシを省くことの記載はありません。これは想像ですが、十四世喜多六平太宗家の工夫ではなかったかと思っています。さて、二段目のオロシと呼ばれるリズムが幾分締まる箇所がなぜ省かれるのか、その根拠、理由が気になります。

位の無い者だから?

身体が不自由だから?

父に聞きそびれましたので、先日、高林白牛口二先輩にお聞きすると

「舞う資格が無い者だから、とも考えられます。自然居士などと一緒ですよ」

と、教えてくださいました。

なるほど!と腑に落ちました。かねてからの疑問解消です。分かったから舞が変わる訳では勿論ありませんが、なんとなく気分が落ち着いて勤めることが出来ました。

そしてもう一つ、京都・高林家に伝わる面白い記述を高林呻二氏が教えてくださり、より気分を高めてくれました。

それは「天王寺には童舞(少年舞楽)があり、俊徳丸も少年の頃に舞っていた童舞を懐かしむ心にて舞う・・・」というものです。この記述はとても興味深く、童舞については初めて知りましたので勉強になりました。

また子供の頃に舞い馴れた石舞台のため、杖を突かずに、杖を抱い込んで舞う替えの型もあるようです。この型は実際、白牛口二先生が以前一度お勤めになられたそうですが、残念ながら私は拝見しておりません。 ただ、私の『弱法師』は左手に持ち替えた杖捌きをご覧いただきたいと思うので、替えの型を勤める事は無いと思います。

最後に、流儀による詞章の違いについて。

ご存知のように、能楽には五つの流儀があり、観世流と宝生流が上掛(かみがかり)、金春流と金剛流、喜多流が下掛(しもがかり)と言われています。

上掛と下掛、どのような理由で上下に分けられたのかは諸説ありますが、未だ正解は判明されていません。現場の能楽師には上だろうが下だろうが、正直どうでも良い事ですが、五流の各流儀の特徴となる詞章がちょっとずつ異なるのは放置出来ません。とても重要なことです。

『弱法師』の詞章も舞入の前、観世流は

「入日の影も舞ふとかや」(入日も極楽の姿を映して舞を舞っているよう)

と謡いますが、喜多流は

「入日の影も紛ふとかや」(入日も極楽の弥陀の光と見間違えるようだ)

と違い、各流儀のこだわりが見えるところです。

五流の違いは詞章だけではなく、舞の段の数え方や長さも変わります。シテ方もお囃子方も注意しておかないと、舞台で大恥をかくことになります。

三役(脇方、囃子方、狂言方)にとって、このような、ちょっとの違いが厄介で、流儀ごとにそれぞれ注意深く覚え対応しなければいけないのです。本当に、ご苦労様です。

ご覧になる方は、各流儀の違いがお分かりにならない時もあるかもしれませんが、ちょっと深入りしてご覧になると、そこには各流儀、各家、遂には個人の主張やこだわりがあり、面白いかもしれません。演者は多分、皆、そこまで観てほしいと望んでいる、と思っています。 (2025年7月 記)