我流「花鏡」5投稿日:2018-07-20

我流に現代風に世阿弥伝書の「花鏡」を読み解くことを試みてみます。

その5 先能其物成、去能其態似

(まず能く其の物に成り、さて能くそのわざを似せよ)

この段には、演者は演じるべき対象になりきり、その姿で演技するとよいと書かれています。舞台に携わる者にとってハイレベルな内容ですが、現在の能楽師にも充分適用するもので役立ちます。しかし、初心の者や若年層がこの段の上辺だけを真似ることは少し危険で、よく内容を把握し基礎的な力を身に付けた上で解読しないといけないと思います。自戒を込めてここに思うところを書いてみます。老翁の役は年老いた姿であるから、腰を曲げ、足もとも弱々しく、サシやヒラキの所作も内輪にして舞い謡うこと。女に扮する場合は腰つきをすらりとし、身体つきも柔らかく心持ちも力まぬこと。また激しい動きのある役は心に気魄をもち身体もがっちりと構えること。あらゆる種類の人物に成り切る工夫をして、その姿を基盤にして演技すべき…と記載されています。

ここでの「成り切る姿」とは形態はもちろんのこと、心持ちという精神性も大きく関連していることは見逃せません。

ここでは老翁について考えてみます。

喜多流では老翁の役は三つに分けられると思います。まず一番目は『高砂』『弓八幡』『養老』『竹生島』など脇能の前シテの老翁役です。これらはあまり老人を強く意識せず、老いというものを前面に出さないようにと教えられてきました。年劫を経た豊かさ、優しさが出るように演じられればよいのではないでしょうか。

二番目は『雲林院』『小塩』『頼政』などの前シテの老翁役です。私はこの役が最も難しいと思っています。立っている姿一つとっても、演者の身体を通した「老いの風情」が感じられなければ、作品の持つ情緒が損なわれます。この「風情」なるものは、劫を経れば自然と無意識に身に付くというものではなく、もちろん技術的に巧むものだけでもありませんが、能役者のそれまでの豊富な舞台経験などに加え、老いを演じるという虚構の意識が必要です。能役者が身体全体にその役になる意識を持ち、尚そこに風情がかもし出される、特に老いの風情を生み出すことこそが究極の演技だと思います。

そして三番目は『西行桜』『遊行柳』などの桜や柳の精で、舞を舞う要素が加わります。この段に書かれていることは、この種の舞を舞う老人に実によく当てはまり、腰や手の動きについての教えは現在にもそのまま通用します。

私が二十代の時、伯父新太郎の『遊行柳』の申合で地謡をしていて、不遜ながらも「なんだか覇気がないなあ。いくら爺さん役でも…もう少し身体も肘もピンと張ったらいいのになあ…」と感じたことがありました。しかし本番では「うわぁー! 老翁だ! 柳の精がいる…!」と思わず地謡座で歓喜してしまったことを覚えています。また逆に申合では、両手も肘もしっかりと上げて立派な構え、それに似合った大きな動き、「老人でも能はこうでなければ…」と感心させられた人の舞台に老人も、柳の精も見えてこなかったこともありました。私自身では『頼政』初演の時、あとでビデオや写真で前シテの尉の姿を見てがっかり愕然としたことがあります。元気溌剌としていて、身体のラインなどから受ける印象は、とても尉とか老人の雰囲気ではなく、風情のふの字も感じられなかったのです。

今、老人の役を見事に演じられている方の舞台に接し、その難しさが判ってきただけに、しっかり見て、その姿を盗み真似したいと思っています。老人の役とは、それほどまでに難しく、しかし魅力を秘めているのです。

老女物と言われる大曲はもちろん難易度が高く、最高位です。しかし、老女物は、私見ですが、男性の演者が女性に化けるという虚偽・嘘の行為が基盤にあるため、その嘘自体が演者にはとても救いとなっていると思います。逆に男性演者が老翁を演じる場合が難儀です。特にお年よりの演者は、いかにも似合っていそうですが、どうしても生(なま)になりがちで見ていてちょっと辛いときがあります。まして同性として青年や壮年の者が老いを演じることは並大抵ではないのですが、虚構を演じる能の世界だからこそ面白いのではないでしょうか?

能は男の太夫・役者が翁になる『翁』からはじまり、そして芸道の最高峰、「老翁を極めること」に至るのではないだろうかと今思っています。

我流「花鏡」4投稿日:2018-07-20

我流に現代風に世阿弥伝書の「花鏡」を読み解くことを試みてみます。

その四、先聞後見(せんもんごけん)

これは字の如く、演者は観客に先ず謡を聞かせてその後に動作を見せるべきであるという教えです。

上手な能役者はこの手法を確固として守っているため、動きの型が舞台で映えます。

例えば泣く動作(シオリ)をする時は、先ず謡われる「悲しい」「泣く」「涙」などの言葉を聞いてから行うと効果が上がります。

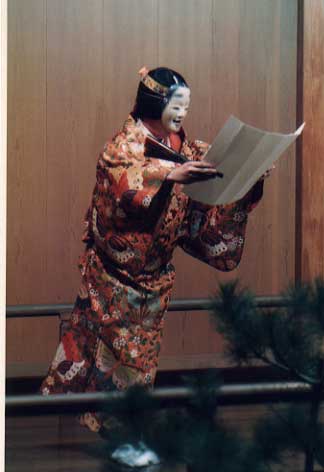

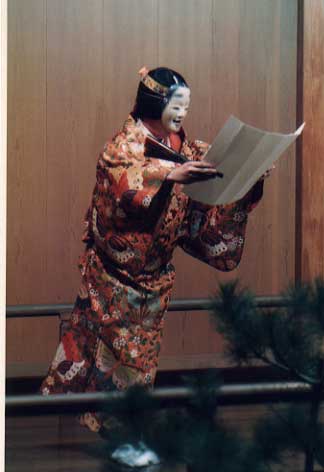

先日勤めた『鬼界島』では、クセの上羽の部分でシテが「せめて思いのあまりにや」と謡い、そのあと地謡は「先に読みたる免状をまた引き開き同じ跡を繰り返し、繰り返し見れども」と続けます。そのときシテは折りたたんである赦免状を再度開き見ますが、この時も拡げる型と謡の「引き開き」の言葉が同時進行してしまうと型も謡も生きないと指導されました。

シテは所作を少し遅れぎみにして、赦免状を恨みをもってじっくり開き見るところを観客に想像させる時間が必要です。そして観客の脳裏に思い描かれているものをなぞるかのように役者の動きが後押しすると効果満点です。

昔、私は泣く、悲しいという言葉があると同時に、ひどい場合は言葉以前にシオルしぐさをしてしまい、「それでは観客は聴くことと見ることを同時に処理しなくてはいけなくなり窮屈になる」と注意を受けたことがあります。美しい動きや、心に残る演技とは、実はこのように工夫がなされていることを知っていただきたいと思います。

これから能をご覧になる時に、このあたりを注意するのも一つの鑑賞方法で面白いかもしれません。

我流「花鏡」3投稿日:2018-07-20

我流に現代風に世阿弥伝書の「花鏡」を読み解くことを試みてみます。

その三、「強身動宥足踏(ごうしんどうゆうそくとう)、強足踏宥身動(ごうそくとうゆうしんどう)」

少年期の能の稽古は先生の謡うように、また舞う通りに真似ることから始まります。その際、細かい説明はなく、謡は謡っている内容、意味など判らなくても音と調子をよく聞き、繰り返すことで覚えます。舞の稽古も先生の動かれる通りに真似して身体で覚えます。

少年期の子どもは驚くほど吸収が早く、すぐに覚えてしまい大人の私には羨ましいかぎりです。青年期になり身体がしっかりと出来あがってくると必ず注意されることは「粗い!粗い!」です。当人は、力強さを示そうと、がむしゃらに勢い良く激しく動き廻って、「どうだ!」とばかり有頂天になっているのですが…そこに「駄目!」がでます。

「どういけないのか?」と質問したこともありましたが、懇切丁寧な答えはなく、「そうかー、この世界は理屈ではないのだー」と自分に言い聞かせていました。ところが世阿弥は「強身動宥足踏(ごうしんどうゆうそくとう)、強足踏宥身動(ごうそくとうゆうしんどう)」と、動きの粗さについて的確な注意を記しているではありませんか。これは貴重です。

以前若者が『賀茂』の仕舞の稽古をしているのを見て、あっ!これか!と閃きました。『賀茂』の仕舞は後シテの別雷神(わけいかづちのかみ)が雷鳴をとどろかせ、護国豊穰と国土守護する動きの激しい仕舞です。拍子は雷鳴を表しドンドンと力強く踏みます。拍子の踏み方は難しく未熟者はリズムを外してしまいます。私自身もそうでしたが、次第に外さないようになるとそこで満足してしまい、稽古を重ねるたびにその足音は段々うるさく騒音となります。

世阿弥は、身体を激しく使う際に足踏みをそっと踏むようにすると動作は強く見えるが粗くならない、また足踏みを強く踏むときは、身体を静かに動かすと足音は高いけれど身体の動きが静かなために荒くはならないと説明しています。

つまり身体と足とが同じような強さで動くと粗く見えてしまうということです。青年の溌剌とした仕舞を見るとき、激しさが増せば増すほど、荒い、粗いと感じるのはここに落とし穴があったのです。

以前、友枝昭世師の『賀茂』を地謡で謡いながら、師の絶妙な力ある拍子のなかに、躍動的で落ち着いた力強いエネルギーを感じたことがありました。どうしたらあのように表現出来るのかと思っていましたが、世阿弥のこの論理を知ることで理解出来ました。

そして、この段の最後に「足踏みは舞の中では習わず劇的所作の際習うこと」と、的確に留めを刺しているのが、私は世阿弥らしくて好きなところです。

我流「花鏡」2投稿日:2018-07-20

我流に現代風に世阿弥伝書の「花鏡」を読み解くことを試みてみます。

その二、「動十分心、動七分身」

先代喜多実先生の稽古は「気を入れてー! 気を!」がモットーでした。若輩で未熟な私は生意気にも今流行の「気合いだー!気合いだー!」に似た野暮ったい感じがして仰っしゃるこの言葉が好きになれず抵抗感を持っていました。しかし、世阿弥の「動十分心、動七分身」には実先生の仰っしゃりたかったことが記されていて、今にして、実先生の思いが身にしみます。

「動十分心、動七分身」とは身体の動きを心の動きより少し控えて演じるべきであると、身体と心のバランスについて説いています。身体の外側ではなく身体の内部、つまり心とか思う気持ちを充分にこめることで、それを最大限に表現するには身体を動かし過ぎてはいけないという教えです。その割合を10と7と細かい比率で表しているのは世阿弥らしいところです。実際舞台で、動きばかりが目立つ芸は粗さとしてしか映らないから不思議です。

例えば『経政』『敦盛』『通盛』などの修羅物を、平家の公達である意識や修羅の苦患・執心などを意識せずに、やたら威勢のみ激しい身体の動きだけに終始すると忽ち楽屋裏では「鬼・畜生じゃあるまいし!」と厳しい言葉が飛び交います。特に身体が十分に利いて動き廻れる青年期にこの状況に陥りやすいようです。年を経て身体の動きが鈍く利かなくなる年代になると、この粗さは自然と少なくなってきますが、心を充分にする意識をしない限り、粗さがなくなるわけではないようです。特に世阿弥は身体が利かない、動けない年代からは、身体の動きより心の働きを充分にすべきであると注意を呼びかけています。

ではどのようにしたら心を十分に働かせることができるのでしょうか?

私は稽古の時、先生方から必ず「強く!もっと強く!」と注意され教わってきました。このなんとも単純な簡単な言葉に、実は非常に難しいものが隠されているのを知ったのは、恥ずかしながらつい最近なのです。「強く」という真意を把握せずに、一般に「粗野・乱暴」といわれる粗削りな感覚と錯覚すると、とんだ間違いを犯してしまいます。「強く・強さ」とは、能の世界では力がストレートに表現されるだけのものではなく、出して表現する力よりも息や機を身体の内部に引き込む力をさし、それが大事でその力が心の働きと連動すると考えられています。もちろん単に物理的になっては駄目ですが、真の強さとは、心を10、動きを7の割合にして、引く力によって心の働きを活発にさせ表していくものです。難しいですが、このような理屈を理解することで、謡や舞の新境地を開く助けになるのではないでしょうか。

満開の桜投稿日:2018-07-20

春が訪れ、今東京は桜が満開です。

今各地で咲いている桜の大半は「染井吉野」です。

これはオオシマザクラとエドヒガンとの雑種で木の生長が早く春に葉に先立って開花します。命名は幕末の頃、江戸染井の植木屋から売り出されたのでこの名がつきました。つまり「染井吉野」は最近の桜なのです。

能に謡われている桜は今我々が楽しんでいる「染井吉野」ではなく「山桜」や「八重桜」をさし、これらが主流です。謡本にある詞章には「山桜」「八重桜」は出てきますが「染井吉野」は見当たりません。

050407_1425~02

現在、桜の開花状態が80%になれば満開とするようですが、遅咲きの花が開花するときははじめに咲いた花は必ず散り始めるので100%の満開はないといいます。しかしそんなことを聞くとなんとも味気ない気がします。

『鞍馬天狗』では「今を盛りと見えて侯、咲きも残らず散りもはじめず」と満開を表現して謡います。何%よりもこの「咲きも残らず散りもはじめず」という美しい言葉の響きがなんともいえぬ満開の感じを表現していると思いませんか?

桜の花の寿命は残念なことに短く、この美しい風景にいたずらをするのが春風と春雨です。一年掛けて待ち続けた開花も、あっという間にこの風と雨で吹き散らされてしまい、私達の楽しみを奪います。

『湯谷』のシテ・湯谷は「今までは盛りと見えつる花を散らすは、あら心なの村雨やな春雨の」と謡います。

昔、学生時代には桜など興味もなく、いつ咲こうが無関心でしたが、次第に桜の美しさに惹かれるようになりました。つい最近までは桜が風で舞う花吹雪を見るのが好きでしたが、今、この湯谷の気持ちがじんわりと判るようになりました。

「歳をとったんだよ」と言われるかもしれませんが、能は若造では判らないことが沢山隠されているように思えてなりません。

阪大機関誌「邯鄲」への寄稿 平成16年度投稿日:2018-06-07

切戸口の更新も滞っていますので、父同様、阪大喜多会機関誌「邯鄲」への平成16年度の寄稿文を記載させていただきますので、ご高覧下さい。

三拍子揃える

辞書で「三拍子」と引くと、小鼓、大鼓、太鼓など三種の楽器で拍子をとることとある。能楽の言葉が出てきたので驚いた。

三拍子揃うとはこの楽器の拍子が揃うという意味と、三つの要件が全てそなわっていることとも書かれていた。

例えばバレリーナならば、美しい体型、技術、表現力の三つである。 世阿弥の著「花鏡」の中に申楽を志す者の三つの条件が挙げられている。

第一に、この芸道が好きであるかどうか…意欲があってこの道一筋に専念する熱情だ。

第二に、その者に才能があるかどうか…力量を身につける生まれながらの天性、素質だ。

なんとも厳しい条件だが、芸の才能がなければ難しいと釘を刺しているあたりが世阿弥らしい。

では最後は何か?

第三は優れた指導者を得ることだそうだ。

どんなに芸が好きで才能があっても、善き指導者がいなくては片手落ちなのだろう。

指導者の役割は習う者の生き方や芸の方向まで変えてしまうからその責任は大きい。

この三箇条は世間一般にも幅広く通用する三拍子と思い、忘れないように心に留めている。

自分の仕事としている能楽師を考えるとやはり当てはまる。

まず謡えること、それは、ただ音を出して古文の字面を読むのではなく、謡という発声法を基盤に、拍子に合わせ、曲の主張を身体の内部の力を駆使し伝えるという作業である。

舞うことは日常の生活感から遊離し、無駄な力を入れず足腰を軸に、スムーズに華麗に曲の主張を身体の動きで表現すること。

そして表舞台に立たない時は、舞台に立つ者を裏から支え裏方の作業に徹して作品の完成を手助けする。

これらが充分に出来る人を私は本物の能楽師だと思っている。

今喜多流に何人いるだろうか…。

本物目指して私もまだ修業中だ。

阪大喜多会の学生諸君と合宿をして、共に生活するといつも思う。それぞれが与えられた仕事を立派にこなし、練習も真摯に前向きで何事も素直な心で取り組んでいる。合宿ならではの役目や、まる一日という長時間の謡と仕舞の習得、先輩は後輩を指導し、後輩は先輩からの言葉を聞く。

毎晩、私の晩酌の相手もして下さり、有難く感謝感激している。自演会では舞って、謡って、録音や撮影、それに番組のめくり係。最近は人数が少ないのでOB、OGの方が受付の手伝いをしてくれる。

なんともファミリーでいい。とにかく自演会当日は大忙しだ。

なんでも出来るようになっていなければいけないのだな…と学生に教えられる。

今年の能は『小袖曽我』。

近年、父は自演会でこの曲を選曲したいとこだわっていた。

人数物のため部員が少ない状態では無理なので、しばらく演じられなかったが、今年はぎりぎり間に合うらしい。

舞台にこんなに部員が出たら、裏方は大丈夫だろうかと心配だが、そこは阪大喜多会ファミリーだから、OB、OGの方々にも期待している。

『小袖曽我』のシテは兄の曽我十郎祐成、ツレは弟の曽我五郎時致となる。

どうして兄が十郎で弟が五郎なのか不思議だが、理由がある。

兄弟の父は河津三郎祐泰(すけやす)だが、工藤祐経に殺されたため、母は二子を連れて曽我祐信に嫁ぐ。

後に、曽我祐成は伊東九郎祐清の弟となり十郎を名乗り、曽我時致は北条四郎泰時を兄としたため五郎となる。

十郎は十番目の子、五郎は五番目の子という意味ではない。

阪大自演会での『小袖曽我』は今回が7回目となる。

過去の先輩達の舞台が私の脳裏に蘇ってくる。

曲(クセ)の後、母が勘当を許すところや初同の「同じ子に、同じ柞(はわそ)の守傳(もりめのと)」の謡はいまの時代でもなんとなく泣けてくるから不思議だ。

長塚祐成と木原時致の兄弟と日高の局に、この劇的な能を立派に演じてもらいたいと願っている。

地謡を謡う男子や他の役の女子も皆協力してよい舞台を創ろう。

合宿はそのための一つの手段だ。

教える者の責任が大きいとなれば、私も努力を惜しまず自演会の盛会を目指し精一杯お手伝いしなければと覚悟を決めている。

16年度 阪大喜多会自演会のご案内

12月4日(土)2時始 山本能楽堂

能 『小袖曽我』 シテ 長塚美和、

ツレ 木原彩佳

母 日高晴子

団三郎 野田美希

鬼王 上原久美子

舞囃子『西王母』 シテ 日高晴子

他、連吟、仕舞、連調など

第18話 素謡の作法投稿日:2018-06-07

素人会の素謡、連吟に出られた経験をお持ちの方で、特に参加経験の少ない初心者の方は退出時のお作法がうろ覚えのままになっているかも知れません。

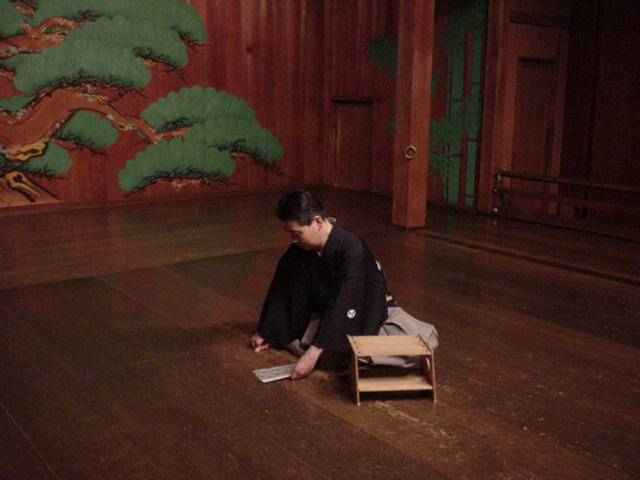

本来、素謡は無本が原則ですが、ここでは見台を使う場合の作法について説明致します。また、参考図では10名が3列に並ぶ場合を想定しています。

お仕舞と同じように、舞台上では謡以外で声を出すことは厳禁です。

(1) 見台を並べる

参加者が舞台の準備を行う場合、見台の並べ方に注意してください。

中心を目付柱と笛柱の対角線から少し左側にそれた位置に置きます。すなわち、中心はやや正面寄りにずれた感じになります。時々、見台を目付柱のすぐ手前から並べる方がいらっしゃるのですが、これは間違いです。大人数の場合を除いて、ワキ柱とシテ柱の対角線前後を前列にすると良いでしょう。

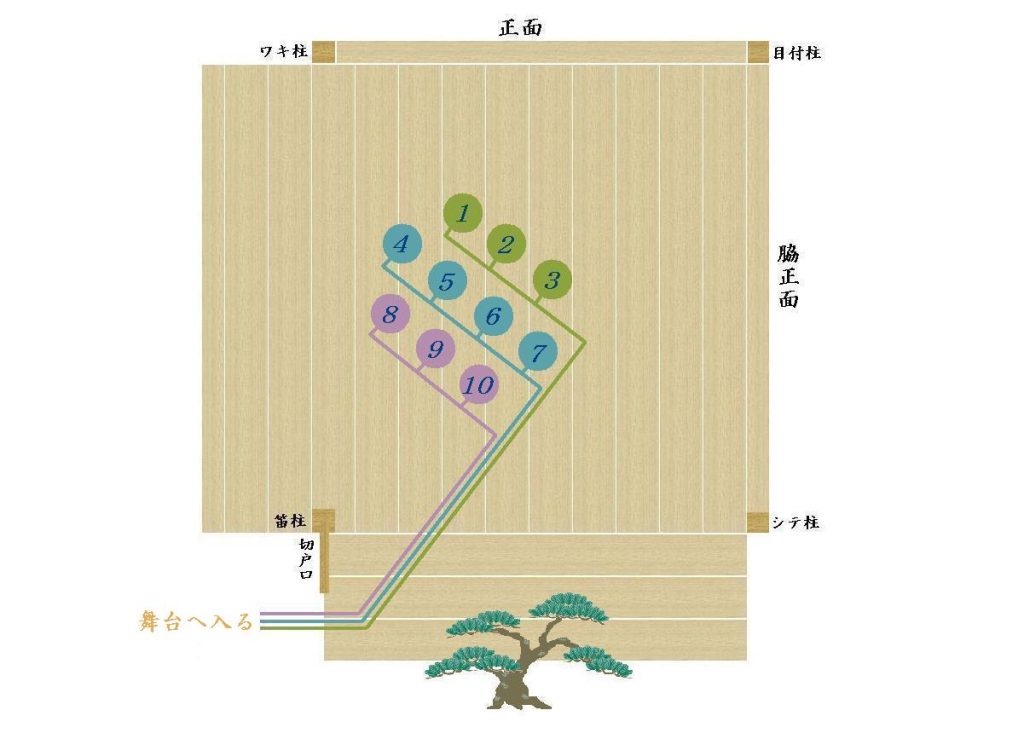

(2) 舞台に入る

下図「舞台に入る」をご覧ください。番号は切戸口から出る順番です。

まず、謡本と扇を持って出ることを忘れないでください。

謡本を懐に入れて出る方もおられますが、襟が乱れやすいことと、女性の着物では実際的な方法ではないことから、男女問わず左手に持って出るのがよいでしょう。

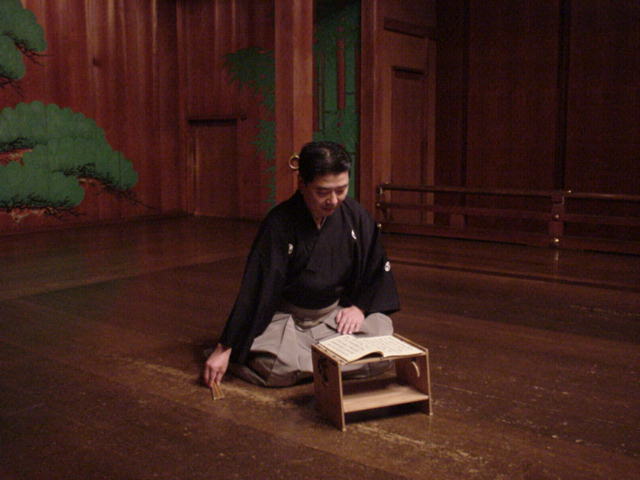

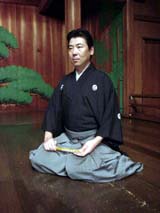

扇は腰の左側に挿します。男性は袴の下の角帯にはさみ(写真 1)、女性は着流しの場合は帯にはさみます。

最前列左端より見台の前に順次座ります。

(3) 座ってからのお作法

舞台に入ったら見台の前に座って、まず最初に謡本を見台に置いて謡う箇所を開けてください(写真 2)。

次ぎに右手で扇を抜き(写真 3)、右側に置きます。

ここからは出演者一同、揃えて所作を行うときれいに見えます。右手で扇の真ん中を持ちます(写真4)。

右手で持った扇を床に滑らしながら、左膝の当たり出した左手で受けます。このとき、扇は持ち上げないで床に滑らせてください。

このとき、扇は右側が要になっています。右手を扇の要まで戻し、扇から手を離して、両手を腿の上に乗せます。

謡わないとき、女性はこのまま腿に手を乗せたままですが、男性は袴の中に手を入れます。

謡う三句前で両手を出し、二句前で扇を取ります。扇をとる場合、両手同時に左手は扇の先に添え、右手はかなめを握り、腿に乗せます(写真 5)。

自分の謡う箇所が終わるとまた扇を床に置き、謡う箇所の始まる前に扇をとる、というこの所作を繰り返します。

謡がすべて終了したら、扇を両手で置き、右手で扇の真中を持ち、右に回し扇を腰に挿し、謡本を閉じます(写真 6)。

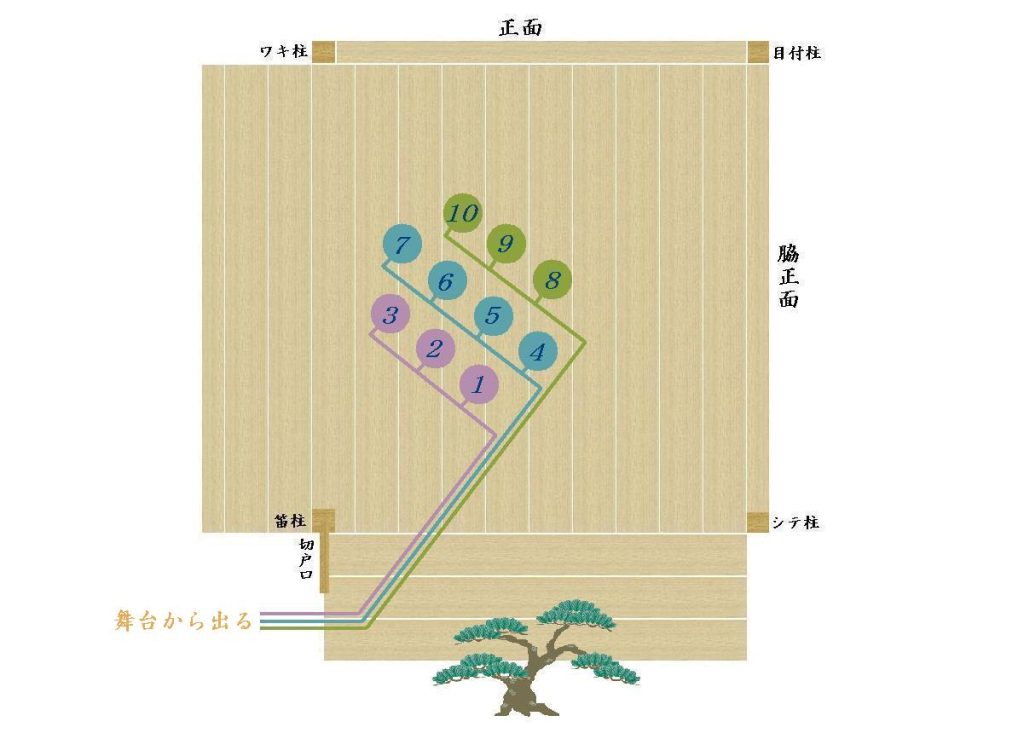

(4) 舞台から出る

下図「舞台から出る」をご覧ください。番号は切戸口から出て行く順番です。

左手に謡本を持ち、右側に両手をつきながら(写真7)、身体の位置を右に向けて、右膝を床につき順番を待ちます(写真8)。

前の人が立ち上がってから、立ってください。戻る順番は、今度は最後列からになります。出るときと同じように静かに退出しましょう(写真 9)。

写真1

写真1

写真2

写真2

写真3

写真3

写真4

写真4

写真5

写真5

写真6

写真6

写真7

写真7

写真8

写真8

写真9

写真9

第2話 座順の今昔投稿日:2018-06-07

地謡は切戸口から舞台に出ます。脇正面から見て、最初に前列右端、最後に後列左端の順番で登場し地謡座に座ります。

地謡には地頭(じがしら)というリーダー役がいます。謡の良し悪しを決めるとも言われる重要な役割ですが、流儀によって座順が違っており、図のように喜多流でも百年前と近年では変わっています。昔、後藤得三先生が書かれる地謡の座順は、時折、今の座順とは地頭が逆になっており驚いた経験があります。おそらく喜多実先生が現在の座順を定着させたかと思われます。

後見の座順では喜多流は橋掛り寄りが主後見で、上掛りは反対に橋掛り寄りに副後見が座ります。

観世流は後見の座順が地謡の地頭、副地頭の座順と同じで、喜多流も昔の座順ならば同じでわかりやすいのですが、現在の座順とは逆になっています。

珍しい『調伏曽我』投稿日:2018-06-07

能の世界で曽我兄弟を扱ったものは、『調伏曽我』『禅師曽我』『小袖曽我』『夜討曽我』の4曲です。曽我物は主人公の兄弟の年齢から、青少年の演じる番組に選曲されやすいですが、『調伏曽我』だけは大人が演じなければいけない曲です。『調伏曽我』は観世流以外の四流にあり、シテは曽我兄弟ではなく、前シテが兄弟の敵の工藤祐経の役、後シテは箱根権現の不動明王と役柄も大きく変わり、曽我兄弟は弟の箱王(または筥王、はこおう)が子方として重要な大役で登場します。

私は残念ながら曽我物のシテは未だ演じていません。『調伏曽我』は子方と立衆、『小袖曽我』はツレの時致、『夜討曽我』では団三郎と鬼王といずれもツレとしての経験だけです。『禅師曽我』は特に稀曲なので、私の記憶にあるのは二度の上演だけで、なかなか観る機会が少ない曲です。『調伏曽我』は人数物で演者が大勢なので装束も多く、用意が大変です。

『調伏曽我』の地謡は特に後場の護摩の壇上での祈祷から不動明王の出現、五大明王の紹介と、最後に不動自身が形代(かたしろ)を刺し通し、箱王が本懐を遂げられることを暗示して消えるまで、まさに直球の、力そのものの謡で世界を創ります。流儀では特に強く、どっしりと重量感をもって謡うことが教えで、大きな力強い声量も必須とされます。父は「へとへとになるくらい強く謡わなくては『調伏曽我」にはならない」と言います。

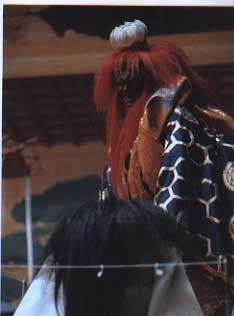

喜多流には珍しい巻き毛の赤頭があります。『石橋』の一人獅子と『調伏曽我』の二曲のみに使用が許されるもので、その豪快な異形には驚かされます。

先日の「二人の会」(平成16年 シテ塩津哲生)で、喜多流として久しぶりに『調伏曽我』がとりあげられ、巻き毛赤頭の不動明王の勇姿が舞台に出現しました。こういう曲がもっと演じられてもいいのではと思います。後シテの装束を着けながら、赤頭に白蓮をつけることが気になりました。我が家の伝書にも、面は不動、赤頭に白蓮と書かれていますので、誤りではないのですが、白い花弁があまりに華麗で大きく、どうも不動の忿怒の形相としっくりとこない、私が思い浮かべる不動の姿には白蓮がないのです。不動明王は密教において大日如来が衆生の教化のために忿怒身に姿を変えられたもので、大日経では「慧刀(えとう)羂索(けんさく)を持ち、頂髪は左肩に垂れ、一目にして諦観し、威怒にして身に猛火あり。安住して盤石にあり。面門には水波の相があり、充満せる童子の姿なり。」と説かれています。(学習研究社「仏尊の事典」より)「大日経疏(だいにちしょ)」では頭頂に「莎髻(しゃけい)」(髪を束ねた鬟ミズラの形)を表すことが規定され、これに遅れて漢訳された、「摂無礙経(しょうむげきょう)」では「八葉蓮華」を頂くものも現れました。これによって不動明王の頭上には莎髻派と八葉蓮華派の二体の造像のスタイルが出来てしまいました。ですから白蓮を頂く演出には問題がない確証がとれました。10世紀天台系の安然上人は不動明王の形を容易にイメージできるようにと「不動十九観」という十九の特徴を決め、以後これに基づき不動の面貌はそれ以前の両眼を大きく見開くものから、左目をやや細め、右目を見開いて天と地を睨む「天地眼」の表情になりました。(詳細は下記の「不動十九観」を参照して下さい)

蛇足ですが、『葵上』『道成寺』の謡の稽古で、「ナーマクサンマンダ、バサラダー、センダマカロシャナー、ソワタヤウンタラ、タカンマーン」と謡うときまって笑われます。「どうしておかしい?」と聞くと、「バ・サラダだ!と謡われるから、どんなサラダかと思って…」が皆様のお返事です。「これは食べ物ではなく、不動明王のお名前です」とお答えしますが、実際はナウマクサンマンダ、バサラダン、センダ、マカロシャナ、ソワタヤウン、タラタ、カンマン(曩謨三曼陀バ日羅赦、旋陀摩訶魯遮那、ソ婆多耶吽多羅タ干マン)で、謡とは句点や発音が少し異なるようです。(注、変換できない字はカタカナで表記しました)

最近、舞台や楽屋で今まで気にならなかった事が、あれっ!と思うときがあります。作り物や小道具は、実際、本物の代用として作成されていますが、そのものの本質を知っておくことは、演者にとって大事なことのように思います。今、気になることを調べる作業が楽しくてたまりません。気になれば調べ、調べるとまた興味が湧く、こんな繰り返しが、なにか演能の役に立てば…と思っています。今回、白蓮の件で不動明王の姿やその歴史が勉強でき、不動明王が私の中に少し入り込んできたように感じます。いつの日か、巻き毛の赤頭に不動に似合った白蓮を載せ、健気な子方を配して、密教の世界が根底にある、この悪魔降伏の『調伏曽我』が勤められればと心の中で念じています。

不動十九観とは

インドでは梵名アチャラナータで「動かないものの守護者」という意味で、次にあげる十九の項目がその特徴である。

(1)大日如来の化身であること

(2)真言中にア・ロ・カン・マンの4字があること

(3)常に火生三昧に住していること

(4)童子の姿を顕わし、その身容が卑しく肥満であること

(5)頭頂に莎髻があること

(6)左に一弁髪を垂らすこと

(7)額に水波のようなしわがあること

(8)左の目を閉じ右の目を開くこと

(9)下の歯で右上の唇を噛み左下の唇の外へ出すこと

(10)口を硬く閉じること

(11)右手に剣をとること

(12)左手に羂索を持つこと

(13)行者の残食を食べること

(14)大磐石の上に安座すること

(15)色が醜く青黒であること

(16)奮迅して憤怒であること

(17)光背に迦楼羅炎があること

(18)倶力迦羅竜が剣にまとわりついていること

(19)二童子、矜羯羅(コンカラ)童子・制咤迦(セイタカ)童子が侍していること

写真 『調伏曽我』粟谷菊生 撮影 あびこ

『調伏曽我』喜多実 撮影 森田拾四郎

『石橋』粟谷新太郎 撮影 あびこ

第17話 修羅物投稿日:2018-06-07

番立の能組の二番目に舞われるものを修羅物と呼びます。

15曲程度がこの二番目物(修羅物)に分類され、大抵の曲が平家と源氏の戦がベースになっています。修羅物は大きく勝修羅(かちしゅら)と負修羅(まけしゅら)に分かれます。喜多流では、勝修羅は『八島』『箙(えびら)』『田村』の三曲、負修羅は源氏方では『兼平』『巴』『朝長』で、平家方では『忠度』『俊成忠度』『清経』『通盛』『敦盛』『経政』『知章(ともあきら)』『実盛』『頼政』です。

舞台ではこの勝ち負けをどのように区別しているかご存知でしょうか?

それは修羅扇の模様に表れています。勝修羅扇には松、旭日、霰文の文様が金箔地に描かれ、負修羅扇には波濤(はとう)に入り日の文様が基本です。

負修羅扇

勝修羅扇

勝修羅扇

修羅物では、シテ演ずる武将の戦時の出立ちには白い鉢巻と梨打烏帽子(なしうちえぼし)が欠かせません。烏帽子の先端は左右いずれかに倒します。倒し方は勝ち負けで区別するのではなく、演者の烏帽子の左折りが源氏、右折りは平家という決まりがあります。

したがって、源氏の左折りは『八島』『箙』『兼平』『巴』『朝長』、四番目物(雑物)では『七騎落(しちきおち)』。平家の右折りは『忠度』『俊成忠度』『清経』『通盛』『敦盛』『経政』『知章』『実盛』、四番目物では『盛久』になります。

> 能 清経 右折梨打烏帽子 演者 粟谷明生

> 能 清経 右折梨打烏帽子 演者 粟谷明生

さて、ここに困った曲があります。『田村』です。坂上田村麿(さかのうえのたむらまろ)の時代は平安時代初期、源氏も平家も関係のない戦ですが、現在は勝修羅三曲『八島』『箙』『田村』として左折りにしています。

修羅物の中で特に位が高く、重い曲として扱われるのは『朝長』『実盛』『頼政』の三曲で三修羅と呼ばれています。『実盛』『頼政』は老武者を演ずるため、『朝長』は前場が現在物として青墓の長者という中年女性を、後場を若き男性、朝長をと演じわけるところが大曲と言われる所以です。

修羅物で使用する面は、武人を強調する場合は「平太(へいた)」を使用します。たとえば、『八島』『箙』『田村』『兼平』がそうです。平家の公家、貴公子には「中将(ちゅうじょう)」、「十六(じゅうろく)」「今若(いまわか)」などを使用しています。特異なものでは、『頼政』の専用面「頼政」、『実盛』は老体を表した「三光尉(さんこうじょう)」、巴御前を主人公にした『巴』は小面を用います。

第1話 切戸(きりど)を開ける投稿日:2018-06-07

切戸は今でこそ当り前のように使われていますが、大昔の舞台にはなかったものです。

それが寛永の頃になると、切戸を利用する演出方法が型付に記録されていると言いますから、舞台も見所も少しずつ変化して現在の能楽堂の形に落ち着いてきたことが窺えます。

出番を待つ演者達は切戸口に待機します。切戸を開けると前方は能舞台、後方が舞台裏。

切戸に手をかけるとき、舞台と舞台裏を分け隔てるこの切戸の存在が不思議に思えることがあります。

この度、私なりの視点で思った事、主に舞台の裏、内側からとりとめもなく綴る随筆を企画しました。それがこの「切戸口(きりどぐち)」です。

夢のような能が繰り広げられる舞台からの声だけではなく、

舞台裏の声もまた聞こえても良いのではと、口を開くことにしました。

(掲示板のように問答する目的のものではありませんので、その点は悪しからずご了承願います)

では、そろそろ切戸を開けてみましょうか。

まず、この切戸口でのお作法ですが、演者は左足より出、舞台を踏むことになっています。

さあ、能をご覧になるときに切戸口をよく見ていてください。

左足から舞台に出られる方が何人いるでしょうか?

通常、切戸は楽屋働きや手の空いている者が開閉して、演者は切戸に触れないことになっています。

稀に演者が切戸を開け、下に居て自ら閉めることがありますが、人手が足りない

ときや緊急時にこのような場面が見受けられます。

貴重な大槻自主公演投稿日:2018-06-07

父、菊生の関西方面での最後のシテとなる大槻自主公演(主催観世流、大槻文蔵氏 平成16年6月26日)での客演公演、能『鬼界島』が無事盛会に終了しました。80歳を越えた高年齢や梗塞による障害、春の尻餅事件による腰痛の後遺症で、歯を食いしばっての父の力演でした。杖や床几の使用と特別な演出をし、ワキの宝生閑氏やアイの茂山千作氏と贅沢なお相手のお力添えを頂き、よい記念となる舞台となりました。

大槻自主公演の特色は演者を観世流一流に限定せず、広く他流の公演も催す画期的なものです。番組も計画的であり、毎回の斬新で優れた企画を私は高く評価しています。

父は喜多流の代表として、大槻文蔵氏よりシテを依頼されてから20年が経ちました。大阪という地は、決して喜多流の勢力が強いとは言えません。喜多流愛好家もさほど多くない状況下で大槻自主公演での喜多流の公演は貴重で、喜多流の能が観られる数少ない機会です。このようなお取りなしをして下さった文蔵先生には感謝の気持ちで一杯です。父は長年、大阪で指導に当たっていたこともありますが、それ以上に父と文蔵先生の親交の深さがその第一の理由であることは流儀の皆が周知しています。

この会では以前、能の前に観世流と喜多流の立合いの仕舞がありました。観世流は大槻文蔵先生、上田拓司氏、赤松禎英氏、喜多流は粟谷能夫、高林白牛口二氏、出雲康雅氏、そして私も競演の役を頂きおおいに勉強になり、良い刺激となりました。私がもっとも敬服することは、文蔵先生が観世流の内弟子さんに他流の能や仕舞の舞台を見せる機会を持ってきたことです。今このようなことを個人や団体で行っているのは少ないと思います。

昔、一時期故喜多実先生も他流の方々をお招きして、喜多流養成会なるものを起こし催しましたが、長くは続きませんでした。大槻自主公演の歴史の長さには頭が下がります。視野を広く学習させることは、流儀の良さ悪さが判り大切なことです。狭い思考になりがちな私たちの頭脳に大胆かつ新鮮な風を吹き込んでくれることと思います。今回、父の任は終えましたが、次に代わるものが生まれて、他流と交流する、このような喜多流の公演がなくならないことを私は切望しています。

幕に入り込むときの父の後ろ姿に、俊寛というよりは、役者粟谷菊生の舞台への必死な挑戦と達成を垣間見たように思いました。父の大槻公演での最後のシテの姿が俊寛にオーバーラップして私には残酷でもあり、悲しい場面として心に残りました。そして、父に教えられた言葉「芝居しては駄目、でも芝居心がなくては駄目」という名言が脳裏をかすめ、大槻自主公演で得た「他の舞台を良く見ること」の意識に立返ろうという思いも起こさせてくれたのです。

第16話 道成寺の鐘投稿日:2018-06-07

人気の高い「道成寺」には最も大きな作り物のひとつである鐘が出てきます。

作り物は一般的に非常に簡素で抽象的とも言えるデザインが多いのですが(第13話「作り物」参照)

道成寺」の鐘は能を初めてご覧になる方でもひと目でお寺の鐘だと分かる写実的なデザインになっています。

(1) 鐘を作る

喜多流では、他の作り物と同じように能楽師自身が作ります。大曲に相応しい大きな作り物ですが、他の作り物と同じように作成の伝承を受けた者が、時には未経験者を交えて作り方を伝授しながら、若い能楽師が中心となり作成しています。

鐘が大きいのは現実的な理由からで、シテが鐘の中で後シテの装束に着替えるためです。具体的には、高さが竜頭(りゅうず)を除いて160cm程度、重量が70kg から 80kg 程度ありますが、元々、このような狭い空間で装束を着替えるのは一苦労なうえ、今の能楽師は昔よりも大柄になっているので更に着替えるのが大変です。

鐘を巻く緞子(どんす)の布を「鐘包み」と呼んでいますが、流儀によって色が異なります。喜多流では写真のような萌黄色を使いますが、観世流では紺色を使っているようです。また、鐘を吊るための竜頭も流儀によって形状が変わります。

昔は鐘の下の方に五銭銅貨を付けることがあったそうです。そうすれば、鐘を落としたときに銅貨の金属音が効果音になるからです。舞台が終わると、その銅貨はすべて作り物師への祝儀になっていました。ですから、作り物師がご祝儀ほしさにやたら銅貨を付けすぎて鐘が重くなり過ぎたため、実際の舞台で吊り上げるのが大変だったという話しを聞いたことがあります。今はシテ方自身で作っているため、このような事はもちろんありません。

下の写真は昭和60年 福岡での粟谷幸雄の道成寺の鐘作りです。

制作は粟谷能夫 粟谷明生 長島茂 高林呻二があたりました。

(2) 鐘を吊る

観世流や宝生流では囃子方が登場した直後、曲が始まる前に狂言方によって鐘が運ばれ吊られます。一方、喜多流では曲が始まってから、ワキがアイ狂言に鐘を吊るように命じる台詞があり、竜頭に渡した棒を両手で支えながら狂言方が鐘を舞台中央に運び出します。竜頭の引き綱を天井の滑車にかけると、綱は狂言方からシテ方の鐘後見に渡されます。現在、鐘は前段早々から笛柱に取り付けた鐶(かん=金属製の輪)に引き綱を結んで固定します。ただし、「六平太藝談」にもありますが、本来固定するのは後シテが出てからだそうで、以前は、前段でも鐘の位置を高くしたり、低くしたりして効果を出していたようです。また、鐶がなかった大昔は鐘後見が交替で引き綱を持ち続けていたそうですが、この事からも当時の鐘が今のものより軽量だったということが想像できます。

写真左より 滑車 金鐶 竜頭

(3) 鐘入り

「道成寺」の最大の眼目は「鐘入り」でしょう。

重い鐘が上から下へ落ちる瞬間と、シテが下から上へ飛び入るタイミングを見計らい鐘後見が綱を放します。大きな事故にもつながりかねない危険な型ですから、舞台にも見所にも緊張が走ります。「鐘入り」は流儀ごとに独自の型があり、喜多流では片手を上げ、鐘には直接触れないで、鐘の真下で拍子を踏み、飛び入ります。

鐘の中は意外と暗くなく、緞子を通して薄明るい程度の視界が確保されています。内側には左右にポケット状の袋をこしらえ、後場に必要な装束、般若面(破損した場合を考えて二面)、銅鑼(どら)、装束を補正するための糸針を入れておきます。また、装束や面の着付けの確認には、普段使いのガラス鏡では割れる危険があるので、15センチ程度の小さな銅版の鏡がよく使われています。通常、鬘(かずら)は前場と同じものを使い、逆毛を立てるようにして髪を乱し(掴み出しと言います)、憤怒、執念の象徴を表現する演出をとりますが、替えの演出として赤頭を着ける場合があります。

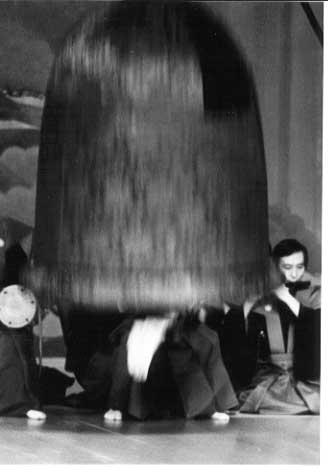

写真は粟谷明生、道成寺、鐘入りの瞬間 撮影 吉越 研氏

(4) 余談

鐘入りしてから、喉を潤すために炭酸飲料の詮を抜いた途端、シュポーッという音が鳴り響いたという笑い話しは有名ですが、もうひとつ興味深いお話しをご紹介します。

昔、殿様が道成寺を舞う際、鐘の中に入っても、お殿様自身で装束を替えることはなかったそうです。鐘の中には着付師があらかじめ入っていて着替えを手伝ったというのです。江戸時代の成人男子の平均身長が150cm程度だったこと、昔の鐘が今よりもずっと軽かったとしても、吊る方も吊られる方もさぞかし大変な事だったと思います。

噴水と滝投稿日:2018-06-07

公園には噴水が付き物だ。綺麗な緑の芝生に噴水はよく似合う。一方、桂離宮や修学院離宮などの日本庭園には噴水というのを見たことがないし似合いそうもない。噴水はどうも海外から来たものではないだろうか。

噴水は水の自然現象を覆して下から上へ吹き上げる、その水の動きの美しさを楽しむものだが、欧州や特に水の貴重な中近東の大富豪家たちのステータスを庭にいかに大きな噴水を沢山持てるかであるようで、それで競いあっているらしい。私は噴水も嫌いではないが、やはり上から下への流れの美ということで、滝の方に目が向く。

能で滝といえば『翁』や『安宅』『柏崎』などで謡われる「鳴るは滝の水」が思い浮かぶ。この謡のあとには舞が続く。『翁』は千歳ノ舞、『安宅』は男舞、『柏崎』では舞入の小書が付くと中ノ舞が入る。

梅雨あけして今年も暑い夏が続きそうだ。噴水も滝も見ていると涼しさを感じ楽しめる。私が見てきた滝はというと、有名なところで日光の華厳滝、滝そのものがご神体の那智の滝、立山の称名の滝、山登りに凝っていた時に見た、利根村の吹き割滝、桧枝岐にある水量日本一の三条の大滝、ぐっと規模は小さくなるがかわいい軽井沢の白糸の滝などだ。

さあ今年はどこの滝を見に行こうかなあ。そうだ『養老』も舞ったことだし養老の滝に行くことにしよう。そして、長旅が嫌いでも能に関係なくても、いつかは見たいと思うのが「ナイアガラの滝」。いつか是非行って、あの雄大で荘厳な滝をこの目に焼き付けたい。

芭蕉の葉投稿日:2018-06-07

子供の頃、先輩に楽屋の壁に貼られた番組の曲名を指さされ「これなんて読む?」と質問されました。間違えて読むと笑われ、正しい読み方を教えてもらいました。なかなか読めなかったのが、『女郎花(おみなめし)』『杜若(かきつばた)』『六浦(むつら)』など、そして『芭蕉(ばしょう)』でした。次第にちゃんと読めるようになりましたが、話のあらすじは全く知らないという不勉強の有り様でした。『芭蕉』? 松尾芭蕉と関係あるのかな…という程度でしたから、それはひどいの一言に尽きます。

芭蕉という植物は中国原産のバショウ科の多年草で姿はバナナに似ています。中国南部から渡来し、平安朝から親しまれていたようです。夏には長く大きな葉を広げ、秋にはその葉がバサっと落ちるのが特徴です。喜多流ではクセの「芭蕉葉の脆くも落つる…」のところに習之拍子「もろくも拍子」があります。重量感をもちながら軽やかに踏む一つの足拍子は、芭蕉の葉がどっと落ちる様を表しているようですが、なかなかの至難の型です。芭蕉の茎は大木のように成長しますが辣韮(らっきょう)と同様、剥くと中身がなくなってしまいます。

能『葵上』のシテのサシコエには「人間の不定、芭蕉泡沫の世の習ひ…」とあり「人間の命の定めなく儚いことは芭蕉の木を剥くように、芭蕉の葉や水の泡のように空しい」と謡われています。また、『芭蕉』の終曲近くに「芭蕉の扇の風茫々と…」とあるように、芭蕉の葉は古来扇に見立てられていました。『井筒』の最後は「芭蕉葉の夢も破れて」と破れやすい譬えとして謡われていますが、司馬遼太郎氏の風塵抄に「芭蕉葉は破れやすい。その破れた風情が勇ましくもあり、いさぎよくもある、というので、日本の戦国時代、武者たちの旗指物のデザインとして愛された。」と書かれています。

このバナナの葉にも似ている植物は、私の近所でも見かけます。冬や春は姿が目立ちませんが、夏が近づくにつれ葉を大きく広げ南国の雰囲気を漂わせてきます。二、三年前、演出家の笠井賢一氏に「立派な大きな芭蕉が見たい」と我が侭を言いましたら、直ぐに青山の岡本太郎宅を案内してくれました。お庭には立派な芭蕉が沢山あり本当に南国のように見えてびっくりしましたが、それより、青山の住宅街にあんなに広いお庭のある家があることに驚ろかされてしまいました。

能『芭蕉』は芭蕉の精が「曲見」(しゃくみ)の女姿にて法味を得た報謝の舞(序之舞)を舞うという特異な二時間を越える大曲です。水墨画のような、艶とは懸け隔たれたスケールの大きい金春禅竹の傑作。「阿吽」No.15(平成15年春)の巻頭の「『芭蕉』によせて」は父の意思が温かく書かれた名文と評判でした。

今回、「二人の会」(平成16年6月5日)で、その『芭蕉』(シテ香川靖嗣)を、父菊生の地頭で、能夫と共に、私も父の隣で謡いました。取り組むについて『芭蕉』の謡とは…どのように謡うべきものなのか、喜多流らしさとは…その喜多流らしさで『芭蕉』が手に負えるのだろうか…、一体『芭蕉』の主張は何なのか…と考えさせられました。決して荒く、粗野にならずに、しかし上辺の柔らかさや綺麗さだけにとらわれず、芯の堅い、それでいながら堅さを感じさせないように謡えたら……、単に草木の精という枠に収めないで謡う意識が必要ではないだろうかなどと思いました。人間だけではない、万物の儚い定めをテーマにしていると思われる能『芭蕉』が少しずつ、はっきりとは判らないのですが、確実に私の身体の中に入ってきていると感じています。曲が演者に及ぼす力、それが受け止められるようにならなければ、この曲を手がける意味がないのではと思います。それほど、この曲には不思議なエネルギーがあるのです。難しい皮肉な能ですが、まずは地謡という立場からでも、『芭蕉』のエネルギーを吸収、体得したいと思いました。

芭蕉葉 撮影 粟谷明生 平成16年6月

第15話 型付投稿日:2018-06-07

能の舞は基本の型が組み合わさって構成されています。

最初の仕舞のお稽古を思い出してみてください。

最初の曲『湯谷』では「下居」、「シカケ、ヒラキ」、「サシ廻シ」、「シトメ」、「上羽(あげは)」、

「左右」、「拍子」など、先生が説明する型の名前を聞きながら、動作を真似て覚えていったことと思います。入門当初は、型の名前よりも動き自体とその組み合わせの順番に注意が集中してしまいます。

つまり、曲の最初から最後までの動きを鵜飲み状態で覚えられる方が多いようです。

しかし、少し馴れてくると、「シカケ」という言葉を聞いただけで、左足から出ながら両手を前に突き出し、

右足をつけて止まるという動作が、反射的かつ自然に出来るようになるはずです。

こうなれば占めたものです。

6?7番の仕舞を稽古してレベルが上がってくると、型付の型の名前を見ただけで、

習っていない曲でもおおよその動きと流れが把握できるようになります。

ひとつひとつの型はさほど複雑ではありません。

たとえば、『湯谷』の場合、13の型を覚えるだけで舞うことができます。

また、喜多流の基本の型は47程度ですから、一旦覚えてしまえば様々な曲が舞えるようになるものです。

お素人の方が発表会で型(動作)を度忘れしてしまった場合など、

私たちは後ろから型の名前を告げてアドバイスします。

ですから、型の動きと名前をセットで覚えておくと、いざという時に助かるものです。

ひとつ面白いお話しをご紹介しましょう。

いつものように、父が弟子に仕舞の稽古をつけていました。

弟子の一人が『羽衣』の「笙笛琴箜篌(しょうちゃくきんくごお)…」という詞章の前で

型を忘れてしまい、立ち往生してしまいました。

父が空かさず、「身ヲ替(みをかえ)」と注意を飛ばします。

しかし、この弟子、型の名前を覚えていなかったので、引き続き立ち往生。

またまた、父が型の動きを見せながら、大きな声で型の説明を始めました。

「身ヲ替とはねーーー足を右にねじり、右に向きながら、右手は上羽の後半。

次、左にねじって正面に引きつけるーーー」と。

最後に弟子全員に「分かったね!覚えなさいよーーー!」と。

次の弟子の稽古が始まりました。

『東北』です。「澗庭の松の風ーーー」の詞章で身ヲ替のはずが、この弟子も立ち往生。

父が立ち往生の弟子の傍らで、またもや型の動きを見せながら、

振り向き様に残りの弟子たちに向かって言いました。

「このかたは?」

「ーーーーーー」

「おいっ!このかたはっ?」

「———————————-遠山さんですぅ」

仕舞を習われている方、とにかく型の名前はしっかり覚えましょう!

身ヲ替

子方のギャラ投稿日:2018-06-07

収録が終わると出演料が出る。嬉しい瞬間だ。今は振り込みでなんとも味気ない。が、やはり私は現金でチャリンと音がしても直接手渡される方がいい。以前放送業界は出演料を支払う部屋があり、無事収録が終わると担当者がそこへ案内してくれ、中で名前を言うと手渡されたものだった。

子方時代の収録で思い出すことは、「子どもに現金支給はいけない」というNHKのお考えで、いざご褒美と喜んでいたら、「このガラスケースに入っている品物から好きなのを選んで」と言われた。

見ると欲しいものなどない。ご褒美は現金という相場に慣れていた私が「えっ! ここから選ぶの? 好きなものなんかないよ。ロクなものないじゃないか!」と言いそうになったとき、担当のおじさんが「ロクなものないよね、ゴメンね。選ぶの困っちゃうよねーー」とまるで私の心を見透かしたように言うのでギクリ。

渋々「これ!にします」と答えた。今、何を選んだのかまったく覚えていないが、あのときの忿懣やる方ない思いは忘れていない。自分ながら物欲が過ぎると反省します・・・。

湯谷の手紙投稿日:2018-06-07

朝日新聞の朝刊の第一面には「折々のうた」がある。

5月26日のこのコラムに在原業平の母の歌が書かれていました。

「老いぬればさらぬ別れのありといへば、いよいよ見まくほしき君かな」

この歌は能『湯谷』(他流は熊野)の文の段にあり、謡を嗜んでおられる能楽ファンならばお馴染みの句だと思います。

湯谷(シテ)は遠江の国(静岡県)池田の宿の長ですが、平宗盛の召しによって都に留まっています。郷里の母が病気となり、湯谷の帰国を促す手紙を侍女の朝顔(ツレ)が携え都へ上ります。湯谷は心弱くなっている母を気遣い、宗盛(ワキ)に手紙を見せて暇を乞います。その手紙の最後のくだりにこの歌は出てきます。

この湯谷の母はどこで病に伏しているのでしょうか。普通は池田の宿と思いますが、確証があるわけではありません。学生時代、『湯谷』の初同に「長岡に住み給う老母…」とあるので、新潟の長岡かな…、随分遠いな…、いや遠江の国の長岡だから…あー地図にあった…。この伊豆長岡のことかなーと的外れな勝手な想像をしていました。謡曲では確かな母の居場所は限定できませんが、この長岡が長岡京で、この歌が業平の母の歌であると判ったのはだいぶ大人になってからで、お恥ずかしいかぎりです。

この辺のことは大岡信氏の「折々のうた」をご覧頂ければ、よくお判りになると思い引用させていただきました。

「この歌は『古今集』巻十七雑歌。業平の母は桓武天皇の皇女伊登内親王。この歌、古今集では長い前書きがある。当時都は京都に遷都していたが業平の母は遷都前の長岡京に住み続けていた。息子の業平は宮仕えの身で母のところに訪れることも出来ずにいた。すると年の暮急用ですと母から便りがくる。開けてみれば何の文章もなくただ歌一首が書かれていた。それがこの歌です。さらぬ別れは避けられぬ別れ、つまり死別。」

写真 『湯谷』 シテ 粟谷明生 撮影 あびこ喜久三

第14話 『国栖』の船投稿日:2018-06-07

『国栖』では前段早々に作り物の船が出されます。竹で枠を組み、底と周辺に布を張っただけなので重量はないものの、シテとツレが乗る程の長さがあるため、舞台には後見が二人がかりで運びます。

写真でご覧いただけるように、すり鉢状に縁が張り出しており、面装束を付けての乗り降りは難しく、通常の船よりは注意を払っています。また、船に布を張る場合、底の部分は格子状に枠を組むので、この枠組みが運び(摺り足)の邪魔になることがあります。喜多流では『国栖』の船に使用する布は『殺生石』の岩などに用いられるものと同じで、写真のような萌黄色です。

鮎の段が過ぎて追っ手のアイが登場する前に、子方扮する天皇をかくまう場面があります。船をひっくり返して、しばらくの間、床を這うように身をかがめた子方を覆うように隠すので、子方にとっては難儀な曲と言えるかも知れません。

喜多流で布を張った船を出す曲は『大蛇(おろち)』と『国栖』ですが、船の中に乗るのは『国栖』だけです。『兼平』『竹生島』『鳥追船』『船弁慶』などの舟は形状が異なり、布を張らないで、枠組みに帽子(ぼうじ)を巻いただけの形で登場します。

国栖の船

国栖の船

船の中

船の中

阪大機関誌「邯鄲」への寄稿 平成18年度投稿日:2018-06-07

阪大「邯鄲」への寄稿

「カードは多く」 粟谷明生

伝統ある阪大喜多会の自演会は今年も12月に予定されているが、残念なことに部員の減少で今年は能が出来ないこととなった。

昔の夏合宿の写真を見ると、父はこんなにたくさんの部員を教えていたのか! と驚いてしまう。

近年の少子化問題もあるだろうから、昔のようにとはいかないが、折角続いてきた自演会の能だから早く復活してほしいと願っている。

ではどうしたら能が出来るようになるか?

答えは簡単、人材の確保だ。

部員を増やすこともそうだが、大事な事は一度始めたら最後までやりとげるという精神力だと思う。

部長の高山啓君は必死に部員を増やし、結果を出している。この気持ちを今後も継続していけば、二年後にはまた能が再開出来るだろう。

企業や私の芸術・芸能集団も同様だが、人材、仲間の有無で繁栄もするし簡単に没落もする。目の当たりに見てきたから間違いない。

私は今、阪大と東北大と二校の大学生さんたちとお付き合いをさせていただいている。

皆さん国立大学に合格されるような優秀な頭脳の持ち主で、なおかつ心優しい好青年たちばかりだ。そんな才能の持ち主が、能をやってみよう! と思うのだから、鬼に金棒だ。悪いヤツはいない、が僕の持論。

大学生活にはいろいろあるだろう。勉強一筋で一流企業に入社か家業の医者を継ぐか、はたまたアルバイトに明け暮れて金を貯めて会社を設立、中にはその日その日の生活のためにという御仁もおられるかもしれない。

今、運動部や文化系のクラブや部活動に入り4年間熱中するというのは難しいことなのだろうか、それとも流行らないのか?

人それぞれの生き方があるから、私がとやかくいうことではないが、50歳を過ぎると世の中の裏側も少しずつ見えてくる。

いずれくる就職。いま企業や社会は学生に何を求めているか?

アルバイトで頑張ってきた学生や勉強一筋の超優秀な若者を採用するのは当然だが、実は会社というのはしたたかで、それは単に保険程度にしか思っていない。一時的な採用基準、その場しのぎにしか考えていないのだ。

では、欲している人材とは?

人をまとめる力と広く世界を意識し、なおかつ文化を大事にする考えをもった人、そういう人は引っ張りだこ、すぐにスカウトされるという。

勉強が出来るという一枚のカードだけではなく二枚、三枚のカードを持つこと。

阪大や東北大の喜多流愛好者の学生さんには、是非、結束力、協調性、日本伝統を守る文化意識というたくさんのカードを持ってほしいのだ。

それは決して損ではない。学生生活に後悔しないことだ。

それが判るには人生の半分? 50年かかるが、優秀なあなたがたなら、いま気がついてもいいはずだと思うのだ・・・。

平成18年6月記

千手観音投稿日:2018-06-07

5月10日の広島護国神社の広島薪能で『田村』を勤めます。この曲は坂上田村麻呂の霊が京都清水寺の花の木かげに現れ、旅僧に寺の縁起を語り、更に御本尊、千手観世音の仏力によって鈴鹿山の賊徒を討滅した戦況を語る話です。

千手観音で思い出すのは、私の大好きな写真家、土門拳(どもんけん)の千手観音の写真です山形県酒田市には土門拳記念館があり、私は酒田の稽古のついでによく遊びに行きました。初めて記念館を訪れた時にまず目に入ってきたのが千手観音の写真でそのアングルのすばらしさに魅了されました。その写真からは仏師の志や力が溢れ、手の一本一本からは衆生への慈悲や悪魔降伏のエネルギーが感じられます。またあの無数の手のうごめきが、まるで生き物のようにこちらに迫ってくるようにも、また何かからやみくもに逃れようとしているようにも見えて衝撃的です。実物を見るより仏師の丹精込めた仕事ぶりがはっきりと判り感心させられてしまうのです。製作者仏師の千手観音というパワフルな作品を、撮影者土門拳の眼力を通して写真が撮られる、そしてそれを見て感動する人がいる。普段なら見落としてしまうような所を優れた写真は教えてくれるのです。

この二重三重の現象、図式はあたかも能『井筒』の世界に似ています。男性の能楽師が女性の紀有常の娘の役になる、その娘は男装して在原業平と変化して、遠い昔振り分け髪の頃を思い浮かべる。土門拳記念館には彼のメッセージが書かれています。私のお気に入りなので、ここに紹介します。

「実物がそこにあるから、実物を何度も見ているから写真はいらないと言われる写真では情けない。実物がそこにあっても実物を何度見ても実物以上に実物であり何度見た以上に見せてくれる写真が本当の写真というもの。レンズは肉眼を超える。」 土門 拳

写真 古寺を訪ねて 土門拳 小学館文庫より

唐招提寺金堂 千手観音立像右脇 左脇

第13話 作り物投稿日:2018-06-07

能舞台で使う道具の一つに作り物があります。

作り物には、山、塚、宮、藁屋、井戸、舟、花見車など、実に様々な種類がありますが、予備知識なく能をご覧になった方の中には、その簡素な作りに驚かされたのではないでしょうか。作り物の材料は竹です。昔、竹はどこでも簡単に調達できたため、地方での興業にも便利だったのでしょう。また、しっかりしている反面、炙るだけで曲がるなど、扱いやすいことも素材として選ばれた理由のひとつだと思います。作り物の基本的な制作方法は、竹で骨組みを作り、帽子(ぼうじ)といわれる白いさらしを巻くだけです。帽子を「包帯ですか?」と尋ねられますが、包帯ではなく、さらし布を10センチメートル程度の幅に裂いたものです。裂いた布はまず広げて伸ばし、端からしっかり巻作って常備しておきます。竹の組み合わさった部分を帽子できっちり巻き補強しながら、竹自体を包み隠すように巻き付けます。

今でも京都では、作り物を制作する専門の方がいらっしゃると聞いていますが、京都以外は作り物の制作はほとんどシテ方の仕事になっており、修業中の内弟子や書生が担当しています。私も内弟子時代にはたくさん作らされました。最初の頃は巧く作れず、苦心の結果できあがった塚が傾いていたり、緩んだ帽子が外観を損ねていたりで、叱られたこともありました。帽子が上手に巻かれた作り物は当り前のように舞台に出てきますが、先輩から伝授された知恵や、何度も作るという能楽師の経験に支えられているのです。

作り物は竹自体を見せているものと、帽子で完全に巻いているものがあります。一般に品格のあるものは帽子で巻くというのが原則です。たとえば、藁屋には帽子を巻きませんが、宮は位が高いため全体に巻きつけています。こんなことに注意して舞台をご覧になると面白いかもしれません。

台輪

台輪

帽子で巻いた状態

帽子で巻いた状態

塚の骨組

塚の骨組

阪大機関誌「邯鄲」への寄稿 平成19年度投稿日:2018-06-07

「能の力強さ」

粟谷 明生

今年の自演会は一年ぶりに能が出せる。喜ばしいことだ。

曲目は『経政』に決まり、シテを勤める高山啓君は阪大喜多会の存亡の危機を乗り越える原動力となった人物でもあるから、通常より一年早い能の体験となるが、これもご褒美と思って、部員は一丸となって自演会に向けて頑張って稽古してくれるだろう。

能『経政』は小品だが、よくまとまっている曲である。

クセはしっとりした風情で特徴あるよい型がつづき、キリは修羅道に苦しむ有様を舞い、自ら灯火を吹き消して消えていく。

キリの仕舞は学生諸君のように若く力があり余っていると、つい荒くなりがちだ。これを若さゆえ仕方のないこと、と諦めてもいいが、本来の能の力強さを是非知ってもらいたいと思い、このことを邯鄲への寄稿とさせていただくことにする。

私は子どものころから稽古を受けると必ず、「強く!力強く!」「気合を入れて!」と注意を受けてきた。そのときは「はい!」とうなずきながらも、実はその真意を全くといっていいほど理解していなかった。

「強く」は、ともすると若いときは「荒く」とか「激しく」というイメージで捉え、錯覚しがちだが、決してそうではない。

「乱暴」「粗雑」とは無縁な、もっと内面的なものを言う。

つまり力強さは表面的なうわべの力ではないのだ。

では「強さ」とか「気合」とは一体何だろうか?

私は演者の身体の内側に溜める気の充満と発散の作業だと思う。それは内圧と外圧、動と静、みな相反する力関係から生じるものだ。

演じるという思いを凝縮して、それを秘めながら、その思いを表現するところにエネルギーが生み出される。

例えば、息には出る息と引く息があって、引く力を備えることで、より出る力が生まれる、と解釈している。

舞も同じで、動きの激しい曲目の場合はなおさらのこと、引き込む力がないと演者の生の部分が露骨に出て、動きに制動が利かない舞となってしまう。すると、「荒いよ」と注意が飛ぶのだ。それを克服するには自分の身体に、出て行く力と引き込む力の両方を持ち合わせること、それが肝心だ。

例えば、「身を焼く苦患恥ずかしや」と面を隠す型がある。左足を引き右手を顔の横に当てる型だが、それだけの動きではいけない。「あ?なんて己の姿は恥ずかしい、行慶僧都に顔を見せられない」と思いながらワキ座前まで勢いよく進み、すっと扇を顔に当て恥ずかしいと顔を隠す、その思いが内に強くあると美しい説得力のある型となる。

能の作品が持つ力に、頼り委ねるだけではなく、作品と役者の二つの力で力強く表現する。それが能の力強さ! 私自身も己にこう言い聞かせながら能を勤めるように心がけている。

観る側も、演者がそれらを備えているかどうかに注目して観ると、能の真髄が見え隠れして面白いかもしれない。

平成19年 6月 記

録音スタジオ投稿日:2018-06-07

能楽師が訪ねるスタジオ入り口には「謡曲鑑賞云々」と書かれている。

スタジオは広さも様々だが、最近、謡曲関係者は同じスタジオに通されているようだ。

入り口近くに録音室があり、録音技師やディレクターがこの部屋からガラス越しに指示を出す。「5秒前、4秒前、3、2、1…」、そしてどうぞと手が振られて我々は謡い出す。

出演者の前にはそれぞれマイクが並びその前に正座して謡う。

050531_1126~02

不思議とどこのスタジオにもピアノが置いてあるのだが、クラッシック演奏の収録でもあるのだろうか。見台は長唄用の本を立て掛けるタイプのものが用意されている。以前は通常の本を横に平らに置くタイプのものではなかったかと思うのだが、確かではない。録音はテレビ撮影と違い音だけのため、出演者5、6人は皆、見本(けんぽん)といって謡本を見ながら謡っている。

050531_1126~01

録音でも正式には着物を着用したほうがよいのだが、私は無精して洋服姿で謡っている。座るとズボンに皺が出来るので、ダブダブの緩いズボンに穿き替えて一応お洒落のつもりである。昔、上にガラス窓があるスタジオがあって、中が覗けるようになっていた。誰にも見られることはないと思っている私たち出演者は、猿股やパンツ姿のあられもない恰好で着替えていたのだが、どうも上の窓から見られていたようだった。さぞご覧になられた方は驚かれたことと思う。これじゃお洒落だなんて言っていられない、思い出すたびに恥ずかしい。それからというもの、私はスタジオの中に入ると必ず周りを見回す癖がついてしまった。

収録メンバーはシテが決めることになっていて、日頃謡い慣れた人が集められることが多い。伯父の新太郎や父は依頼がくると、決まってまず親族に声をかけ地謡を構成したものだ。お陰で私もあの独特の緊張の収録現場を経験することが出来たのだと感謝している。こんなところでも伯父や父の配慮を感じてしまうということは、私も齢を重ねつつあるということだろうか。これからは、どんどん若い人にも収録という経験をして欲しいと思う。

早装束投稿日:2018-06-07

能装束の着換えに「早装束(はやしょうぞく)」があります。前場と後場の間にアイ語がなく、短い時間であっという間に着換え、再び登場する演出です。

喜多流では小書きとしては記しませんが、『昭君』『源氏供養』などが早装束です。

事前に揚げ幕近くに装束を整え、予めできることはすべて用意しておき、シテが中入りしたら急いで着換え、直ぐにまた舞台に出ます。

着せられるほうも、付ける方も呼吸を合わせ、無駄のない動きでテキパキと行いますが、なかなか難しいのは確かです。テキパキとは、最小限の人手で最大限の効果をだすことですが、手伝うつもりが、時には却って邪魔になるという方もいらっしゃいます。「手を出さないで!」なんて怒鳴って混乱している楽屋は皆さまには想像がつかないと思いますが、こんなことが当流にはあるのですと、暴露してしまいました。見る側からは、歌舞伎の早変わりのように、あっと驚かされ、面白みが増す演出も、演じる側からは大変神経を使う作業だとお察し下さい。

第12話 呼掛について投稿日:2018-06-07

短い台詞ではありますが、舞台の印象を決めてしまう重要な謡いですので、私達演者は気持ちを込めて大事に謡います。

呼掛とは、文字通り、物理的に離れている人へ呼び掛ける謡で、「なう」あるいは「なう、なう」という台詞で始まります。囃子のアシライは無く、シテとワキの謡だけで構成されます。父からは「なう」の前に必ず「ん」を付けて、「んーなう」と謡うようにと教えられました。「ん」を付けることで、遠くから呼んでいるような距離感を演出することができるからです。また、一字、一字の間を持たせるように、たっぷり謡うことも秘訣かと思います。

呼掛には「なう」と「なうなう」という二種類があります。喜多流の呼掛は反復の「なうなう」が殆どで、具体的には次の15曲で謡われています(他流とは異なる場合もありますので、その点はご了承ください)。

『鱗形』『烏頭』『江口』『杜若』『葛城』『熊坂』『殺生石』『定家』『東北』

『二人静』『巻絹』『六浦』『山姥』『遊行柳』『頼政』

意外なことに、一度しか謡わないのは『羽衣』と『女郎花』の2曲だけでした。

「なうなう」が「もーし、もーし」に相当すれば、「なう」は「ちょっと待って!」に近いものでしょうか。『羽衣』では「ちょっと、私の衣を触らないで下さい!」と強い調子ながら慌てたような狼狽ぶりが表れていますし、『女郎花』では「その花を折ってはいけない!」と注意を促しており、頑固で偏屈な尉の有様が伺えるように思えます。

『雲林院』の呼掛はちょっと異色です。これは幕内より、「誰そやう、花折るは…(誰だ!花を折っているのは)」とワキを見ずに歩みを進めて謡います。『女郎花』でもこの演出を行う場合がありますから、厳密に言うと、喜多流で一度だけ呼び掛けるのは『羽衣』だけだということになります。

特異な例をもうひとつ。

通常、呼掛には節がありませんが、『源氏供養』だけは節を付けて「なう、法印に申すべき事の侯」と謡います。この曲にだけ節が付くのは不思議ですが、節が付くために呼掛とは見なさないようです。

次回から呼掛にも注意してみてください。はるか遠くから呼び掛けているように聞こえてくれば、すぐにその舞台の世界に吸い込まれて行くはずです。

阪大機関誌「邯鄲」への寄稿 平成20年度投稿日:2018-06-07

「新たな試みに期待して」 粟谷明生

平成十八年十月に父が亡くなり、月日の流れるのは早いもので今年は三回忌を迎えます。阪大喜多会は創設して四十一年目、部員減少の危機を乗り越えながらも途絶えることなく活動が続いているのは、現役部員の頑張りは勿論のこと、OB・OGのあたたかい応援もあり、両者の一致団結が阪大喜多会不滅の所以であると思います。

これからも尚一層結束力を固め、末永く継続することを期待しています。きっと父もどこかで見守ってくれていることでしょう。

私が父の代わりに夏合宿だけ参加してかれこれ十年ほどが経ち、今は全面的に私が指導しております。その私の自演会も今回が三回目となります。日頃の部員の稽古の成果が充分に発揮出来るように、私も部員一同と共に夏合宿、自演会に向けて、芸道上達を心掛ける所存でいます。

阪大喜多会を振り返り思い出すことは、私が大学一年の頃、自演会のお手伝いに伺い、

当時揚げ幕の横から学生諸君の仕舞や謡を観たときのことです。

「あっ! 父にそっくりな動きだなあ、あの節は菊生節だ」と、よく似ていて、よく真似る技の巧みさに驚かされました。

これは父や先輩方の地道で丁寧な愛情が込もった教え、そしてなによりも個人の努力の賜物でしょう。

伝統芸能は反復、繰り返しが大事だと言われていますが、まさにその通り、実証していると感心したものです。

そして今、昔を思い出しながらそのよい伝統を守りつつ、更に新しい風を吹きこませてもよいのではないか、新しい試みがあってもよいのでは、と思うのです。

創立当時と今を比べると、四十名を超える部員の創立当時と、十二、三名の現在の状況では当然違いが生まれます。

この違いがありながら、昔と変わらぬ対応や稽古法をしていると、いつの日か無駄や破綻や生じるのでは、と私は予測します。

稽古法について言えば、今のメンバーに合わせた、少数精鋭のやりかたがあってしかるべきです。

例えば、部員が多く自分の稽古時間がとれなかった時代は、仕方なく深夜二、三時まで無理して起きて練習する必要があったでしょう。

しかし今、歴代の先輩方がそのようにしてきたからという習慣や形を真似て、無理して深夜の特別稽古をすることに疑問を感じます。眠たい目をこすりながら大広間で懸命に稽古する後輩、それをお酒を片手に赤ら顔の先輩が注意、指導する、それが阪大夏合宿の伝統です!といわれれば、それまでですが・・・。

私はそれよりももっと日中の稽古の効率を上げることを考え、二十四時には全員就寝し明日に備えることを提案します。

それでは注意されたことを直す時間がない、稽古不足になると思われるならば、早起きして稽古をすればよいと思いますが、いかがでしょうか。

その方が脳や身体が活発に動き効果も上がります。これは私が体験し実証済みです。

夏合宿の謡の稽古でも、例えば私が謡ったものを録音し、それを後日聴いて稽古するというやり方は、悪くはないですが、賢い手法とは思えません。

阪大喜多会は長い伝統のある会です。長い間に録音した父や私のテープは山積みされているはず、それを聞き込んで合宿に参加するのも一考ではないでしょうか。

合宿では、聴き込み、謡い込んできた謡を私が聞かせてもらい、誤りを正し些細なことでも直していく、そのようにすれば目覚ましい上達が可能になり、きっと効果も上がることでしょう。同じ足の痛さ、痺れを我慢するなら、効率よく、短い合宿期間で最大限の効果を上げるのです。

これはほんの一例です。工夫の仕方はいくらでもあるでしょう。むやみに先輩と同じことをするのではなく、新しい試みや改良、変えていく意識がこれからの阪大喜多会には必要です。

伝統、しきたりという言葉に甘えず、常に次の段階へ向上する気持ちを忘れないでほしいのです。

私の携わる能の世界も同様です。

能役者は常に向上心を持ち続けるべきです。先人の型や謡を真似ているだけでは、個人の個性ある謡と型には発展しません。

変化を求めない能・能役者にはそのダイナミズムが失われ、能は形ばかりの抜け殻状態になります。

上辺だけの真似は、猿まねで滑稽で、本来の継承とは無縁なものになります。私自身もこれらのことを肝に銘じて、精進していきたいと思っています。

最後に誤解がないように念を押しますが、改善、改良という新たな試みは、決して教えやしきたりに背くことではありません。

より良く変える、その努力を惜しんではいけない、ということです。

目新しいこと、奇抜なことの勧めではありません。

現状に満足しないで、常により良いものを目指す心、それを我々は持ち続けましょう。

能も部の活動も、そして皆さんがこれから出て行く世の中も、皆同じだと思います。

まずは部活動で、新しい挑戦をしてみて下さい。どんなアイデアがこれから飛び出すか、楽しみに期待しています。

平成20年 6月記

粟谷明生

ラジオ放送の収録体験投稿日:2018-06-07

先日、『実盛』のラジオ放送の収録(放送日7月10日AM7:15)を行った時、収録体験について書こうと思い立って調べてみた。子方時代の記録は、母が初舞台から書き留めておいてくれた「演能記録」があるのでわかるが、子方卒業後は自分で記入するようになったため、記載漏れの時期があったり、ラジオに関しては記録しないできたときもあり、残念だが詳細なラジオの出演記録は判らないのである。

「演能記録」には、初めての収録は8歳で『橋弁慶』の子方・牛若丸役で、シテは喜多節世先生とある。その後は10歳で『橋弁慶』の子方、シテは喜多実先生、11歳の時も同じく実先生で『高野物狂』と母が記録してくれている。数度の収録経験の中でも、一番の思い出は父がシテの『松虫』の時のこと。多分私は10代も最後の方だったと思うが、『松虫』の全容も知らず、父から録音があるからシテ連を謡えと突然言われて面食らったことを覚えている。シテ連という役があることも知らない時分だから、どこを謡うのか、どのような役なのかと初めて謡本のページを広げたというお粗末ぶりであった。見ると謡うところはシテとの連吟しかなく、すると途端に、どうせ父について謡っていればいいだろうと暢気にしてしまった。それでも録音当日近くなると「放送だ、どうしよう……!」と焦りも出てきて内心は興奮気味。渋谷にあるNHK放送センターには裏に通用門があり、そこを通ると守衛さんが立って監視している。「502スタジオに録音に来た能楽の粟谷です!」と、ここでちょっと芸能人気どり。あ?我ながら、ミーハー!だ。

父は少しでも多くの経験をさせよう、また世間に息子の名前を覚えてもらおうという親心で、未熟な私をメンバーに入れてくれたのだが、親の心子知らずとはこのことだ、未経験者が全国放送を体験してしまったのだからお恐れ多いことである。まして出演料まで頂戴してしまうのだから、さすがにあの時はウシロメタサを感じた。

ということで、この時のことは強く印象に残っている。遠い昔のお恥ずかしい一話でした。

能に於ける場面転換投稿日:2018-06-07

能『是界』では、大唐(中国)の是界坊(シテ)という天狗の首領が「これから日本へ仏法を妨げに行く」と名乗り、道行(ある場所から次の到着地点までを表す3、4分程度の謡)を謡い終えると、着き台詞の「急ぎ候程に、はや日本に着いて候」とあっという間に中国から日本の愛宕山に着いてしまいます。なんという速さ!

この大胆な演出は観阿弥や世阿弥などの室町時代の優れた戯曲家の発想ですが、大道具、小道具を使わず素早い場面転換を可能にしています。

観客は謡の詞章から、「うあー! 中国からもう日本に着いてしまった」と、頭の中で場面転換を迫られるわけで、観客としての大事な作業です。この作業を怠ると物語の進展がチンプンカンプンになり、見ていてつまらなくなるかもしれません。

能は、これくらいのスピードにはついてきてほしいという前提で演出されているようです。

第11話 シテ方の後見投稿日:2018-06-07

能や狂言では紋付、袴姿(大曲のときは裃や長裃を着用)の後見(こうけん)が必ず後見座に座ります。お囃子方にも後見がありますが、ここでは私の属している喜多流を例にあげながら、シテ方の後見についてお話ししたいと思います。

喜多流の場合、大曲に限り三名で後見を勤めますが、通常は二名です。

後見はリーダーの役割を担う主後見(おもこうけん)と副後見に分かれており、二名の場合は正面席からご覧になって左側が主後見です(この配置は流儀により異なります)。また、三名の場合は前後二列に座りますので、前列の一名が主後見、後列の二名が副後見となります。

後見の基本的な役目は、後ろから舞台を見守り、演能が滞りなく進行するように支援することで、その役割は舞台裏から始まります。楽屋では装束や小道具の点検、装束の着付けを行います。シテが舞台へ出ると、後見は切戸口から出て後見座に座ります。舞台の進行に目を配り、作り物の出し入れ、演者への小道具の受け渡し、物着(ものぎ、舞台上で装束を替えること)の世話、時には演者が絶句した場合の助言など、具体的な役割の範囲は多岐に及びます。ともすると、後見は黒子的な役割のように誤解される場合もありますが、黒子と決定的に異なる重大な責任を背負わされています。それは、シテに大事が生じたときに、すぐに代役を勤めなくてはならないという点です。つまり、後見はシテと同格かそれ以上の技量を持ち合わせた者でなければ勤めることはできません。ですから、シテ方での位付けはシテ、シテツレ、主後見、地頭、副地頭となり、後見は非常に重く扱われています。

昔は、着付師、作り物の製作者など専門職の方がいらっしゃったと聞いています(京都だけは今も作り物を作られる方がおられるそうです)。しかし、現在はこのような専門職の方がいなくなったため、シテ方では、シテ、後見、地頭を勤められることが目標のひとつになります。つまり、舞と謡はもちろん、楽屋働きも含めて舞台全体を包括的に進行させる能力が求められており、これらを修得、把握した者が一人前の能楽師と言えるのだと思います。

写真 道成寺 粟谷明生 主後見 粟谷新太郎 副後見 高林白牛口二 撮影 あびこ喜久三

「荻原達子さんを偲んで」への寄稿 平成19年夏投稿日:2018-06-07

「荻原達子さんの忘れえぬ言葉」

粟谷明生

平成15年、能楽座つくば公演で父粟谷菊生は『景清』を勤めた。

父は80歳近くだったが、荻原さんに「菊生さん、何か舞って下さらないかしら?」と依頼された。

すると父は「万事息子と甥の能夫に相談することにしているから、とりあえず明生に聞いてみてくれ」と答えたらしい。

その後、電話があり、私は「父の今の十八番は『景清』です。

もう『景清』しかお薦め出来ませんが?」とお答えすると、

「それでいいわ」と快く承諾された。

それまでも依頼がくれば、「父の『景清』は良いですから」と皆様にお薦めしてきたが、さすがにその回数も増えてくると、

「また『景清』? ほかにないのですか?」といわれるのではないかと、内心心配していたのだが、その時荻原さんは「いいわ」と即断されたのである。

そして電話の向こうから「明生ちゃんね、あの人はあの曲しかやらないね?、なんていう役者がいてもいいのよ、それが本物なら」と聞こえてきた。この言葉が忘れられない。

つくば公演当日の楽屋で、荻原さんが同じように父に話しているのを、私は聞いてしまった。

そのあと父は嬉しそうに「そうね、ではまたお見せいたしましょ!」といい、またいつもの景清に変身していった。それが昨日のことのように思い出される。

ご冥福をお祈り申し上げます。合掌

酒田の写真家・土門 拳投稿日:2018-06-07

土門拳(どもん・けん)は山形県の日本海に面した酒田出身の写真家である。現在酒田市には土門拳記念館があり、彼の生前の作品がここに集められ、展示内容は年に4回模様替えしながらも常時見ることができる。私は何度かここを訪れているが、まず作品数の豊富な事に驚き、そしてそれらの作品が何度見ても飽きないので虜になってしまった。写真が生きているとはやや大袈裟だが、写真が口を開いて何かを言っているように思える瞬間がある。まさにクラシックというにふさわしい。

050518_1421~02

記念館は庄内空港から車で20分位のところにあり、お洒落で立派な建物が目をひく。前には大きな池が広がり、天気が良ければ目の前に鳥海山が見えて心安らぐ場所で、私のお気に入りの場所の一つになっている。

今回の主要展示「古寺巡礼」は6月12日までは「斑鳩から奈良」の特集である。先頃、私は法隆寺をはじめ斑鳩や飛鳥を訪れてきたため、先日は特別な興味をもって出かけた。

法隆寺や明日香、現地で実物をこの目で確認してきて、また土門の写真を見ると、それらが単なる記録・記念写真ではないことがはっきり判る。撮影者の意図が作品全体に充満していて、見落としたところを「おいおいどこを見てきたんだよ!ここを見てこなくては駄目じゃないか!」と指摘するかのように教えてくれるからすごい。

「実物がそこにあるから、実物を何度も見ているから写真はいらないと言われる写真では情けない。実物がそこにあっても実物を何度見ても実物以上に実物であり何度見た以上に見せてくれる写真が本当の写真というもの、写真は肉眼を越える。」私の好きな土門の言葉だ。

050518_1331~01

彼の作品は視点の特異性と撮影者の強い主張があるから何度見ても飽きないのだろう。自分に置き換えると、「一回見たからもういいよ!」などと言われないような演能を心がけなければと、土門拳の写真を見ると反省する。

例えば、土門拳の奈良の円成寺の遠景写真、一見すると絵はがきや拝観時に配布される栞に写っているごく普通の寺の写真だ。アングルもカメラを持った者なら誰でも撮影しようと試みるところだ。しかし同じ構図、アングルなのに土門の作品があきらかに違うのはなぜか。

きっと何人ものプロのカメラマンも撮影し続けているだろうが、あの作品を越えることは出来ないと私は勝手贔屓に思っている。寺の門と池の美しさ、あの写真を見ていると池の底へ、寺院の内陣へと吸い込まれるように感じる。写真に吸引力があるのだ。とどのつまり撮影者の審美眼にほかならないのではないだろうか。

仏像の写真がまた面白い。このように見えるのか!と驚かされてしまう。

通常、お寺では堂内撮影禁止だが、飛鳥寺は特異で、日本最古の真っ黒な大仏は不思議と撮影可である。私はここぞとばかりシャッターを押しまくってきたが、結果はつまらない写真ばかりでしょげる。土門はどのように撮影していたのかと、帰宅し写真集を拡げると、「あっそうだ!目のクローズアップか!」。でも時既に遅しだ。土門の作品は見逃していた一面を鋭い視点で紹介してくれる。実物を見る前に写真を見て予習していけばよいのだ、そうすれば実物と写真の面白さが判るだろうと思うのだが、いざ出かける時にいつも失念してしまう。いや、先に見ていては、自らの新鮮な驚きが失せてしまうかもしれない。

(飛鳥寺、釈迦如来像面相詳細、土門拳撮影、小学文庫古寺を訪ねてより)

土門拳の名前をはじめて耳にしたのはもう20数年前、母方の祖母(村山静恵、98歳)の口からだ。この祖母は現在も元気でいる。なにしろ、女性の丙午(ひのえ、うま)なので強いらしい。

まだ土門が無名のころ、外へ出ては良い被写体を狙っていた時分に、たまたま撮影されたのが、祖母の息子、酒田に住む叔父の村山英太郎で、七五三の写真だった。土門は撮影すると「失礼ですが、今写真を撮らせて頂きました。焼いたら差し上げますので、ご連絡先をお教え願えないか」と挨拶したと言う。そしてその写真は確かに後日送られてきて今も大事に保管してあるという。当時私はその写真を見ることが出来なかったが、「何故土門と判るのか?」と聞くと「だって、裏にサインがあるんだよ!英語でDomonとね」と言われた。最近酒田の叔父の稽古場にこの写真が掛けてある。なんでも記念館から土門の作品ならば是非一度見せてもらいたいとの打診があり、一時預けたそうで、それが戻ってきたのを機会に飾ることにしたらしい。

写真は夕陽の光を浴びた靖国神社の門がもう閉まる寸前に老紳士に連れられサーベルを履いた少年がお辞儀をしているものだ。その写真を見ながら、またあのときの祖母の言葉を思い出した。「さっき言った挨拶の前にこんなことも言っていたわ。朝からずーっとここにいるが、まだ一枚も撮っていない、もう帰ろうと諦めていたが、思わずシャッターを切ってしまった」。

050616_1740~02

(村山英太郎氏の七五三、土門 拳 撮影 粟谷明生)

最近、私もカメラ撮影に興味が湧いてきた。写真探訪などで撮影することが多くなったせいもあって、意気込んで撮影するのだが、つまらない写真ばかりが目立つ。習うことも必要かなと思い、またカメラのせいにしてもっと上等のデジカメ一眼レフが必要かなとも思ったりするが、また彼の言葉が私を刺激する。

色と形を出すだけが写真を「撮る」ことではない。目で確かめ、心に刻んではじめて「撮った」といえる、と。これも能の世界と共通しているよい言葉だと思う。

桜について投稿日:2018-06-07

今、桜が満開です。

能の曲目で春を扱ったものは50曲近くありますが、桜をテーマにしている曲の代表的なものは『嵐山』『雲林院』『花月』『鞍馬天狗』『西行桜』『桜川』『小塩』『田村』『忠度』『湯谷』などです。

喜多能楽堂のとなりの杉野ドレメ学園にある満開の桜を見て、ふとある能を思い出しました。それは故観世寿夫氏の能『西行桜』の話です。

通常喜多流では、シテの狩衣は萌黄色系か茶色系などの一重狩衣ですが、寿夫氏の狩衣は黒色であったと。何故黒色なのか、喜多流では想像できないこの色の選択の根拠は何であろうか、私は答えがわからないままでいました。

澄み切った青空に咲く満開の桜の美しさを演出しているのは薄桃色や白色の花びらの美しさであると思うのですが、私はこの美しさを際立たさせているもうひとつ別の存在があることに気づきました。それは桜の幹です。桜の幹は普通鼠色系統のものであると思っていましたが、今遠くから見る幹は、古木の黒幹として目に映り、なんともどっしりとした風合いがあるのです。心奪われ、思わず足を止めてしばらく眺めてしまいました。

花は白く、幹は黒に見える、寿夫氏はこのコントラストの妙味に目をつけられたのではないだろうかと勝手に推測して楽しんでしまったのです。私自身はまだ『西行桜』を勤めていないので、確かなことはいえませんが、シテは桜の精、幹こそ桜の精そのものであるととれる、この色の選択のすばらしさに改めて感心させられてしまいました。

しばらく見ていると、風がないのに枝は揺れ、花は散っていきます。

数羽の鳥が花をつまんでは、枝から枝へと遊んでいるように見えます。

「鴬の花踏み散らす細脛を、大薙刀もあらばこそ。」と花を散らす鳥を射ってしまおうという少年花月の心が判るような風情でした。

第10話 鏡の間投稿日:2018-06-07

鏡の間は揚幕の内側にあり、演者が出を待つ場所です。名前の通り、大きな鏡が取り付けられており、装束をつけ終わったシテ方のシテのみが鏡の前で葛桶(かずらおけ=椅子のようなもの、床几ともいいます)に座れます。年配でキャリアの長い方でもツレ役では葛桶に座ることはできません。

ただし、例外が一つあります。狂言方の大蔵流では、翁に風流がつく場合に限り、狂言方でも鏡の前で葛桶に座れます。あまり演じられない曲ですが、私が唯一記憶しているのは、国立能楽堂の舞台披キのときに、翁付松竹風流があり、善竹幸四郎氏が鏡の前に座られていました。

出を待つシテはここで気持ちを集中し舞台に備えますが、待ち方は人それぞれです。気持ちを鎮めて静かに座っている方、普段と変わらない方、そわそわと落ち着かない方。また、いつもよりずっと快活にお話しされることで、ご自身のテンションを上げられる方がいらっしゃるかと思えば、苛々された様子で近づき難くなる方もいらっしゃいます。また、面(おもて)をいただくタイミングも人によって違います。早めにつけて精神統一される方、ぎりぎりまで面をつけず、周囲をハラハラさせる方。しかし、表向きはどうであれ、気持ちは本舞台に向かっているのです。

開演近くなりますと、お囃子方がシテの側に来られてご挨拶をされます。意外に思われるかも知れませんが、シテが子供で、お囃子方が年配の方の場合でも、お囃子方からシテにご挨拶があります。シテは装束の着崩れを防ぐために、座ったままで目礼するか、頭を少し下げる程度ですが、気持ちを込めて、宜しくお願いしますと挨拶します。

お囃子方はシテにご挨拶をされた後、舞台に出る前に鏡の間でお調べを始めます。お調べはそれぞれの道具の調子を確認する調律です。見所では、お調べが能の始まりの合図のように聞こえているかも知れませんが、その不思議な旋律は表現しがたい雰囲気を漂わせていることも事実です。最初は必ず笛からで、次に、小鼓、大鼓、(ある場合は)太鼓の順に調べます。興味深いお話を聞いたことがあるのですが、上手が揃うと、お調べの各道具の音が決して重ならないのだそうです。注意して耳を傾けるのも面白いかと思います。

一曲が終わると、演者が鏡の間に戻って来ます。先に幕内(まくうち)に入った演者は最後に戻られるお囃子方を正座して待ちます。シテはお相手してくださった方々、ツレ、脇、囃子方後見、地謡の皆様に、お礼のご挨拶を致します。ここで、ようやく舞台の緊張が解けていきます。

阪大機関誌「邯鄲」への寄稿 平成21年度投稿日:2018-06-07

与えられること、与えること

粟谷明生

私は高校生までクラブ活動なるものをしなかった、いや出来なかった。それは「能の稽古や催しが優先!」と父から釘をさすように言われた言葉が忘れられず、またそれを納得していたからだ。

しかし大学に入り「一度の人生だ、後悔したくない」と夏は山、冬はスキーを楽しむ愛好会を選び入部してしまった。

夏合宿は一週間、キスリング(リュックサック)に30キロ近い装備を背負わされ縦走する。山を歩くことは楽しく、テントでの生活もいいものだ。しかし時には、苦しくてバテてしまい歩けなくなる者も出る。その時はバテた人の荷物は周りの者に分担されるのが、山のルールだ。

バテた者は周りに詫びながらも荷物が軽くなるので内心ほっとする。周りの者はさらに重くなるので辛いが、気持ちは暗くならない。助けてあげる、どうにかしてあげたいという気持ちが、体力や心に活力を与え余裕が生まれ、不思議と力が湧いてくる。

作家の倉本聰さんの「人は他人から与えられることはうれしい。だが、与えることはもっとうれしい。いや、人に与えること、人の役に立っているという意識こそが、そも人間の生き甲斐なのではあるまいか…」を読んで私は、学生時代の山のクラブのことを思い出した。

阪大喜多会へ入部した当初の一年生は、何もかもはじめての経験で、周りからいろいろと教えてもらい成長していく。若さなのだろう、その成長の早さには驚かされる。

そして一年、あっという間に過ぎ、教わる者は、教える者へと早変わりさせられることになる。

「この間まで何も知らなかった私がもう教える側ですよ」と、笑顔ながらも驚いている学生を私は何人も見てきたが、皆きっちりと次の世代に伝えてくれていて、本当にうれしい。

さて、いざというときの山でのあの力の源、余裕はどのように生まれるのだろうか?

それは、日頃のトレーニングと経験だ。余裕は日々のお稽古と発表経験がものをいう。山も能も、日頃のトレーニングと稽古が大事で、その継続と蓄積が活力の源だと思う。

常に教わり、教え、次に伝える、そして教えることの重大さと面白さが判ったときそれがホンモノになる、のではないだろうか。

与えられるものよりも、与える力、人に役立つという意識、阪大喜多会は能を学びながら人間関係をも学べるよいところだ。

私も今ようやく、与える、指導する喜びを味わえる年代になってきている。あの山のクラブの初心を忘れないで、能を学生に楽しく伝えていけたら、と思っている。

(平成21年5月)

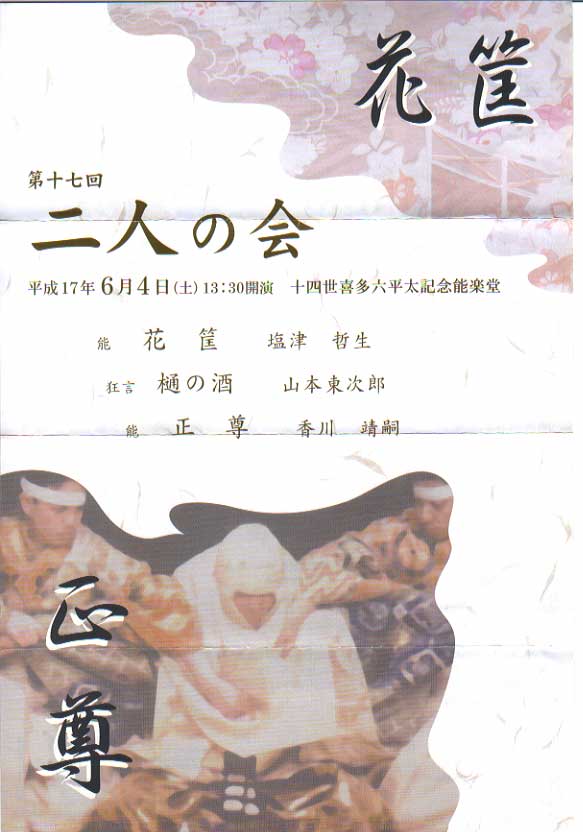

『正尊』について投稿日:2018-06-07

能『正尊』には起請文といわれる、読み物の重い習がある。

『安宅』の勧進帳、『正尊』の起請文、そして『木曽』の願書、これらは三読物といわれている。喜多流には『木曽』がないため、残念ながら三読物にはならないのだが、実は宗家に願書の部分だけがあるというのは意外に知られていない。

起請文は流儀では特に重く大事に扱っている。そのため謡本を見ていただくとお判りになるが、起請文の部分には細かな節扱いや、上中下や拍子のとりかたの記載がなく、習わなくては謡えないようになっている。正式に伝授された者だけが謡本に朱書きをして習得し、後世に伝承する。今どき、なんて閉鎖的と驚かれると思うが、改善される気配は全くない。少し意固地な感じがしないでもないが、私は「喜多流らしくてよいのです」と答えるようにしている。

近年、私の知る限りでは『正尊』を勤めた演者は、現宗家喜多六平太氏、故友枝喜久夫氏、そして父、粟谷菊生の三名である。十六世喜多六平太氏は昭和42年に勤められ、私は静役の子方を勤めている。故友枝喜久夫氏は昭和57年に、その時私はシテツレの江田源三役を勤めた。お二人の先達と同じ舞台を踏んでいることに我ながらちょっと歴史を感じてしまう。そして平成8年の粟谷能の会で父の『正尊』。残念ながら此の時は、その前に自分が『隅田川』のシテを勤めていたので、同じ舞台に立てなかった。

起請文の節扱いについては、我が家には、祖父益二郎直筆の朱書き付きの伝書があり、表紙に他見不許と赤く大きな字で書かれている。祖父の苦労や功績が感じ取れる逸品でおおいに参考になっている。

6月4日の「二人の会」では香川靖嗣氏が、この大曲を披かれる。人数物で子方も必要なこの曲は、流儀ではそう何度も見られるものではないので、この機会に是非ご覧いただきたいと宣伝の意味も込め、ここに記してみた。

二人の会のチラシ

写真は平成8年の『正尊』シテ 粟谷菊生、江田 粟谷浩之、熊井 粟谷充雄

能でのスピード表現投稿日:2018-06-07

能には『石橋』や『望月』の獅子のように激しく活発に動き回るもの、また脇能の『高砂』『弓八幡』『養老』の神舞など素早い動きを要求される曲もありますが、一方ゆったりとした時の流れや動きの中にあっても、謡の詞章や演者の動きによってスピード感を感じさせる場面があり、工夫がなされています。

能『西王母』の最後は「王母も伴いよじ登る、王母も伴い登るや天路のゆくえも知らずぞなりにける」と、仙女(シテ)は天空さして消えて行くようにカザシ廻り返しをして終曲します。

昔、このカザシ廻り返しを素早くクルリと機敏に廻り得意になっていましたら、「それでは遠く彼方の空に消えていくようには見えないじゃないか」と注意されたことがありました。「遠い上空に超高速で飛ぶ飛行機が、地上から見上げていると、実際は高速なのになぜかゆっくりに見える。同じように、遠くに飛ぶという距離感を表すにはゆったりと廻るのだ」と教えられました。素早い動きより、じっくりとしかもふらつかずに廻り返しをする、この難易度の高い動きのほうが観客の想像力を膨らますようです。

但し、そこに演者の天界へ舞い上がるイメージや意識が内在されていないと、単なる回転運動にしか過ぎないことを補足しておきます。

第9話 覚え方投稿日:2018-06-07

謡や舞を覚えるには、繰り返し繰り返しの稽古が基本となります。最初の段階では大きな声でしっかり謡い、舞は舞台で実際に動きながら身に付けていきます。そして次の段階に進むと、曲の主題に合わせた謡い方や舞い方へと表現を膨らませて行きます。しかし、習得中はどうしても自分にとって覚えにくい、舞いづらいというところが出てくるものです。このような苦手な箇所は、意味を考えることより先に語呂で覚るのが実情です。

父、菊生から聞いた幼少時代の話です。中ノ舞(ちゅうのまい)を舞うには笛の唱歌(しょうが)を覚えなくてはなりません。

なんと「ヲヒャイ、ヒョーイ、ヒャーリウヒ」は「おひゃい、とーふ、がんもどき」と覚えたと言います。少年の耳には唱歌が文字通りに聞こえず、こんなふうに聞こえたのでしょう。

私の場合は、森田流の五段神楽(ごだんかぐら)で似たような経験をしました。この五段神楽には七つユリという特殊な部分があります。その途中で拍子を一つ踏むのですが、そのタイミングをつかむのが非常に難しいのです。七つユリの唱歌の一部をご紹介しましょう。

「ヒヤリーーーーーーーイイヤアラ、リイヤラアーーヒヒ、ツロラ、ルリウヒャーーロラロフ、イタルラアラ、ヒュイヒャイツ、ラアラアラ…」

この「イタルラアラ」の「アラ」で拍子を踏みますが、なかなか聞き取りづらく踏みはずし易いとこぼしていましたら、充雄君が傍に来て「明生さん、ロシア人が出てきたら拍子を踏んだらいい」と言うのです。なかなかのアドバイスでした。確かに「ロラロフさん」の登場を意識すると、今までの苦労が嘘のように消えて巧く拍子が踏めます。

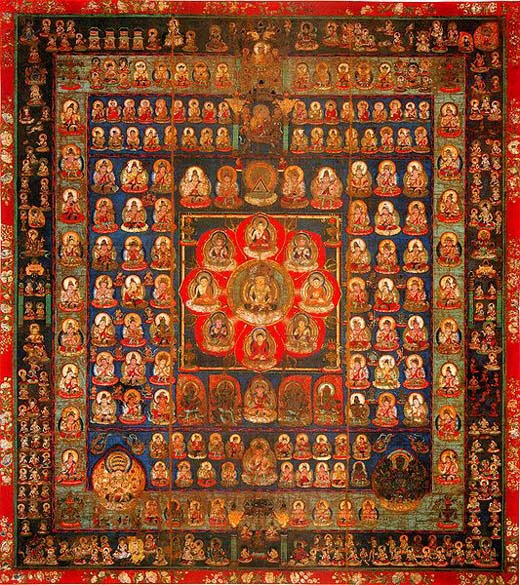

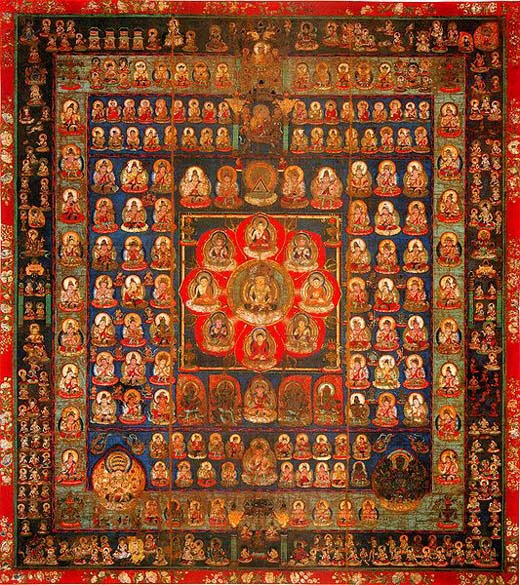

もうひとつ。『巻絹(まきぎぬ)』に「されば御獄は金剛界(こんごうかい)の曼陀羅…熊野は胎蔵界(たいぞうかい)…」という詞章があります。この両界曼荼羅(りょうかいまんだら)に関して、私の記憶は不明瞭になることが度々あり、「あれ、碁盤の目みたいな曼陀羅はどちらだったかな?」と、詞章を謡うたびに首をひねっていました。そんなとき、京都のあるお寺の方とお話しする機会があり、胎蔵界と金剛界の区別を忘れないコツをお尋ねしました。すると、「胎蔵界は胎蔵の字の通り、女性の身体の象徴を表したもの。そう見えませんか?となると、もう一方が必然的に金剛界になります」と、印象的で覚えやすい記憶のヒントをいただけたのです。胎蔵界と金剛界。単なる音として覚えてしまえば、意味は知らずとも謡うことができます。ただ、ほんの少しでも意味を知ったとき、その分だけ謡の世界が少し広がるような気がするのですが…。

胎蔵界曼荼羅 – 密教の経典「大日経(だいにちきょう)」を図示したもの。子供が胎内で成長するように、真理探求の精神的な過程を示す。

金剛界曼荼羅 – 密教の経典「金剛頂経(こんごうちょうきょう)」を図示したもの。真理自体を表現している。

写真左 上 金剛界曼陀羅 下 胎蔵界(NHK市民大学より)

お勧めの書籍 その2投稿日:2018-06-07

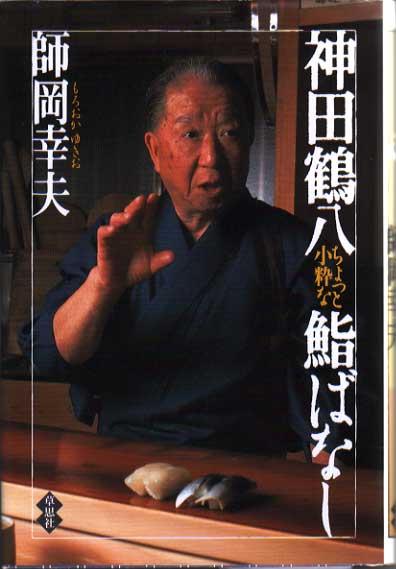

寿司好き

私は寿司が大好物。子どもの頃「坊や、何が好き? カレーライスかな?」と聞かれても、決まって「お寿司!」と答え、「稲荷寿司や海苔巻じゃないよ、にぎりだよ!」とお生(なま)を言っていたから、「生意気の特上」だ。

今はぐるぐる廻る回転寿司が流行っていて、皿を取り上げれば好きなものが食べられる。気軽でいいが、私のお好みは店のご主人や職人さんの前に座る通称カウンターと呼ばれるところ。「テーブル席でいいだろう?」と言われても「いやだよ!」と平気でいっていたから、たぶん周りも困っていたに違いない。小さい時分は、必死に背を伸ばしながら、並んだねたを見回しては好きなものばかり食べて同時に注文の仕方も覚えた。「鮪、下さい!」と自分で注文しなければいけないと判ると、自然と声は大きく、はっきりと言えるようになった。

寿司屋は注文して、直ぐに食べられるのもセッカチの私には向いている。そしてご主人や板さんとの会話も楽しみの一つだ。大人になってからは、いろいろなお店を食べ歩くようになったが、「よく知らない店に入れるね! 怖くない?」といわれるが、鼻が利くせいか危ない店には入らずにすんでいる。私にとっては横文字で書かれたメニューの中からアラカルトでフランス料理を注文するほうがよっぽどコワイ。

地方の寿司屋に入れば「地元のお酒はなに? そう! 辛口ねえ、どの程度? これどこの鮪?」と臆せずしゃべれる。寿司屋が一番落ち着く。

最近、馴染みの寿司屋のご主人に薦められて「神田鶴八ちょっと小粋な鮨ばなし」を読んだ。著者の師岡幸夫さんは以前NHKの連続テレビドラマ「イキのいい奴」のモデルになった方で有名な方だ。最近引退されてしまい、私は残念ながらそのお寿司をいただいていないが、此の本は面白く読めた。特に「息子が鮨屋を継がなかった理由」という段は後継者問題について興味あることが書かれていて、自分にも置き換え考えさせられた。寿司好きの私ということで、能とは無関係だが、敢えてこの本を紹介したいと思う。

能の世界のスピード感と時間の流れ投稿日:2018-06-07

能の世界のスピード感と時間のながれなど、このテーマで、何回かに渡りまとめてみたいと思います。

演能時間について

現代はスピードを競う時代です。スポーツや交通機関、果ては食事まで、何分何秒を競っています。何事も時間短縮の風潮です。

これに比べ、能の世界は時の流れがゆったりしているようです。たまに少し時間がかかり過ぎるのではと思う時もありますが、現代の能は発祥当時の室町や桃山の時代に比べ、かなりスローにゆったりとした時間の流れに身を置くようにと変化してきました。以前横浜能楽堂の特別公演で室町時代に演じられていた『卒都婆小町』と現代の『卒都婆小町』を比較上演する面白い試みがありましたが、室町時代の『卒都婆小町』は45分で終演し、現代版では2時間近くかかったようです。

太閤秀吉は一日十一番、それも『関寺小町』や『姨捨』などの大曲を組み入れながら一日能三昧していた記録があります。先程の『卒都婆小町』の演能時間からも推察すると、当時は現代と違いサラサラとスピーディーに演じていたので充分可能だったのではないでしょうか。それが良いか悪いかは別として、今演能時間というものを演者が観客の立場にたって見直し、再考してもよい時期ではと思います。

第8話 女袴投稿日:2018-06-07

卒業式シーズンになると、袴姿の女子大生が人目を引きますが、袴には腰板のあるものとないものの、二種類があります。

喜多流では、かつて腰板のないものが流儀本来の袴として通用するものでした。

腰板のない袴は、板の代わりに太い帯があります。そのため、前の結び目が能装束の大口袴と同じように大きくなり、前から見ても板なしの袴だと判ります。現在は腰板のあるものが主流ですが、時代とともに美意識が変わるせいか、今は腰板のある方が格好良く写るのでしょう。ですから、年月日が経つと、また腰板のない袴が復活するかも知れません。

これをご覧になっている女性の方で、人と違うという点でファッション性を追求されている方、流行のずっと先を走りたいと思われる方は、是非、今のうちに、板なしの袴をお試しください。

写真 撮影協力 母の袴をはいていただいた横山チエ氏 (菊生会会員)

私と高知城投稿日:2018-06-07

高知粟谷会の宴席のあとの二次会は高知市帯屋町のアネックスビル7階の「クラブ・ロイヤルサルート」がお決まりのコース。この美女たちのいる栖に行くには、まず8階のカウンターバー「赤い靴」に上がり、そこから階段を降りる仕組みとなっている。この8階の「赤い靴」からは、驚くことに高知城をサーチライトで照らすことができるのだ。私もそのスイッチに何度か触れ、お城を照らしたり消したりと楽しんだ一人だ。こんな大胆なことしていいのだろうか?と思うが、市長さんもやられていて、今も照らし続けているので法的には問題ないのだろう。

18年前に開店したこの店「赤い靴」のママさん、田中滋子さんはデビィ夫人と親交があり、御歳は判らないが、いっこうにその美貌が衰えないのが摩訶不思議だ。

その大先輩のママさんから「私と高知城」というエッセイ集を作るので寄稿してと依頼されたのがちょうど一年前。今回お店に伺うと「出来たわよ!」と小冊子を手渡された。

「あっ、もう一年が経ったか!」とこんなことでも月日の早さを感じてしまう。過ぎ去った時間をどうのこうのと言うのは、歳をとった証拠!と言われれば反発したくなるものの、どこかで仕方がないなあ、当然と諦めてしまう今日この頃なのである。さて文章を読み返してみると、そこには歳をとらない、拙い文章があり、読むと恥ずかしくなったが、これも生きてた証と、妙な自己満足に浸っている。

余談だが、能楽師という仕事は、よく打ち上げ花火に例えられ、特に舞台は一瞬綺麗に耀きはするが、そこに造形されたものは跡形も残さずに消えていく、そこがよいのだ、と言われるが、空しさを感じることもある。粟谷能の会機関誌「阿吽」を発行する時に、能楽プロデューサー・笠井賢一氏に書くことを勧められた。最初は「面倒だ、能楽師は身体で表現しているだけで充分」と首を横にふったが、「一流の能楽師とはよい舞台を勤めることは当然、それに加えて文章でも表現できることだよ。寿夫さんはちゃんと書かれている。寿夫さんのようにとはいわないさあ、あなたなりにね……」この言葉が、それからの私のライフスタイルを変えてしまうほどのものだったことは確かで、大事な瞬間だったと今も思っている。

話しを戻そう。その寄稿させてもらった文章は能とは関係が薄いかもしれないが、切戸口ということで、ここで記載させていただきたいと思う。

私と高知城

喜多流能楽師 粟谷明生

私がはじめて高知を訪れたのは子方(能の子役のこと)出演のためで8歳の時でした。

かわいい子には旅をさせろが両親の考えだったのか、能関連の衣類と下着だけを入れたリュックサックを背負わされ「高知空港に着いたら…さんが迎えにくるから一人で行けるね」の一言で、私は飛行機に乗せられました。心細くも飛行機の窓から見える綺麗な雲海の景色に目を奪われ、世話をしてくれる綺麗なスチュワーデスのお姉さまも横目でチラリと見ながら高知へ向かったのです。これが私の飛行機の初搭乗、その行く先が高知でした。この時のことはかなり特別な状況だっただけに、今でも忘れられない思い出として脳裏に焼き付いています。

二度目に高知に行ったのは13歳の時で、これは能とは関係なくプライベートな旅行でした。ちょうど夏休みで学校の社会科のレポートの宿題があり、私は「私の土佐日記」と題して竜河洞、足摺岬、高知城と廻った旅日記のようなレポートを書きました。母が汗をかきながら必死になって高知城の築城の経緯や特徴などを筆記してくれ、私はただカメラのシャッターを押すだけというていたらく、誰のための宿題やらと今は自己反省しています。学校に提出後、優秀と採点されましたが、優秀なのは母だということをもしかすると先生は判っていらしたのかもしれません。

この時、山門と天守閣を背景に記念撮影し、城の内部に初めて入りました。天守閣まで階段を息も切らずにさっさと上って見た市内の眺望の良さ。日本に数ある城の中でも山門と天守閣が同時に撮影出来るのは高知城だけと聞いています。江戸時代に入城された山内家が喜多流愛好家であったことが喜多流のこの地での繁栄をもたらし、私がこの地を訪ねられる要因でもあるのです。

4年前、私は10歳の息子を連れて能公演のために高知に伺いました。日頃接することが少ない息子との時間が持てたことが嬉しく、息子と高知城を拝観し、昔、自分が撮られたところで同じように記念撮影をしました。城に上る時息切れを感じ、よくこんな階段が上がれたものだと、今の自分の状態に情けない気分になりました。確実に時は流れ、その早さを痛いほどに感じました。高知城は私と母、そして息子とをまるで見えない糸で繋ぐように思い出を引き出してくれる、そんな演出をしてくれる貴重な場所なのです。

3年前、高知城薪能があり、お城の下で喜多流の能『羽衣』がありました。いつの日か私がこの思い出の場所「高知城」で能を勤める機会があればよいなと夢は膨らんでいます。 (平成16年5月記)

左と右投稿日:2018-06-07

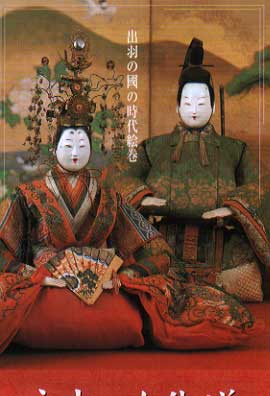

3月3日はひな祭りです。最上段のお内裏様の位置、よく見ると座る位置が二通りあります。人形側になって言いますと、お内裏様が左に、右にお雛様が座る、これが順当だと思いますが、最近は逆に置かれていることもありますので、注意して見て下さい。

能の世界から考えると左にお内裏様が座られるのが正当だと思います。何故なら古来日本の風習では、左が偉く、大事だとされてきました。

例えば、左大臣、右大臣、どちらが偉いかというと、左大臣の方が偉いわけです。

能に、「左右(さゆう)」という型がありますが、本来は左右左といわれ、これも左から始まります。喜多流中興の祖、九代健忘斎古能公は「左右左(さゆうさ)は神楽の初め也」と伝書に記しています。神楽とは申楽の事、申楽は左右から始まるということです。

翁の太夫はまず本舞台に入り正面先に於いて左右左を行います。まず左を払い、次に右を払う、最後にまた左を払い深々と礼拝します。これが基本で露払い、千早振るという意味です。左右の型の動きは、両手を左から右に丸く旋回させながら、左手を身体の中央にて止め、足をねじり左へ向き出る、次に右手を上げながら左足を右足にかけねじり右へ出る、この動作を左右と言います。御幣も、左から払い清めます。

喜多流は地謡の地頭の位置も後列中央の左側(正面席側)が地頭で右隣が副地頭となります。

足袋は左から履く、舞台に出る時も左足からと教えられてきました。どうしてなのか?

確かな理由など判りませんが、もう身体に染み込んでいます。

内裏様をよく見ると太刀を佩(は)いているものがあります。太刀を佩いているならば尚更、いざ太刀を抜く時には左側に人がいないほうが抜きやすい、これで理屈に合います。

ある偉い先生に突然「明生君、内裏様は、右、左どちらに座るかい?」と質問され、

「うーーー、左では?」と答えたことがあります。

「理由は?」とまた聞かれ、

今度は「ーーーーー」と黙ってしまったら、

「左にいればお雛様の御尻に触れるだろー」と、面白く解説してくださいました。

左が主(内裏様)であることを忘れさせない一言でした。

写真は「庄内ひな街道」から

第7話 披く投稿日:2018-06-07

能楽師が初めて能、狂言を勤めるときに「披き(ひらき)」「披く(ひらく)」という言葉を使います。私も未だ演じていない曲が沢山あり、これらを勤めるときも一応「披く」ということにはなりますが、一般には習(ならい)の大曲、秘曲を勤めるときに使われます。

喜多流の私の場合でご紹介しますと、「披き」と銘打つものは、最初に『猩々乱』27歳、次ぎに『道成寺』31歳、『石橋』(連獅子)の子獅子34歳、そして『翁』39歳でした。通常、最初の披きは『猩々乱』ですが、それ以後の順番は人により異なります。

写真 披き『猩々乱』粟谷明生 撮影 宮地啓二

私は、『安宅』『隅田川』『望月』なども演じてまいりましたが、これらは今ではとりたてて「披き」と騒ぎたてることはありません。昔は20代から30代までに主要な曲は披いていたようですが、現在は諸般の事情もあり40代、50代になってようやく『翁』という場合もあります。

この披きの意味は、「芸、甚だ未熟でお見苦しいとは存じますが、一生懸命勤めますのでお許しください」ということと、先人より教えられてきました。ですから番組にわざわざ「披」という文字を記載している場合もあります。披きは能楽師としての修業の一つの節目にあたり、若き能楽師は常に次の披きの段階を目標に稽古に精進、研鑚しています。

披きの当日、お世話になる先生、三役の方々、流内の能楽師などに記念品を差し上げることがあります。よく配られる品物に扇があり、披き扇と呼ばれています。その日に披く曲目にあった絵柄で、その日のために作るのですから、貴重な記念品になります。

あとでその扇を見たとき、「これは誰々さんの披きのときのだ」と思い出されるわけです。

粟谷能夫 道成寺披き扇

粟谷能夫 道成寺披き扇 粟谷明生 道成寺披き扇

粟谷明生 道成寺披き扇

ここである失敗談をひとつ、ご紹介しましょう。

この披き扇を三役(脇方、囃子方、狂言方)にお配りするときは、それぞれの流儀の寸法にあったものをお渡ししなくてはいけないのですが、ある方が全て喜多流寸法で三役の皆様にお渡ししたことがあり、後日配られた方が「申し訳ないが、うちでは使えないあの披き扇、誰か引き取ってもらえないだろうか」と嘆かれていたことがありました。これでは折角の記念品も台なしです。こんなことがないように、披き扇の作法を、後輩にはちゃんと伝えなければと思います。

百済観音像の魅力投稿日:2018-06-07

法隆寺の「百済観音像」はあまりに美しく、いくら見ていても飽きない。今まで数回は見ているはずだが、きっとしっかりとした意識がなく見ていたのだろう、今はすっかりその魅力の虜になってしまった。

お顔は飛鳥時代特有の面長な美形で、なんといってもその容姿がすばらしい。特に心惹かれるのは手の美しさだ。身体の中心から直角に折れ曲がる右腕は肘から手首まで真っすぐに突き出し直線美を放っていて、手首から先の掌や指は、実に柔らかく曲線美の世界だ。

幸流の小鼓の打ち方の一瞬にあれがあるのだ。よく似ていると思う。そして、しなやかな左腕もまた真っすぐにやや下に伸び、宝瓶を軽く摘まむ二本の指と残りの三本は今にも動き出しそうで、生き生きとして生命が感じられる、まさに絶品である。思わず触れたくなるといわれるのは当たり前、私も同感、許されるのならば、そっと撫でてみたい。

この手の美しさは私の理想とする喜多流の構えや型に通じる。肩は当然力まず、肱から手首までは真っすぐで素直なのがよい。そして重要なのが手首から先で、余計な力を感じさせてはいけない。つまり観客の肩が凝らないように、妙な緊張感を感じさせないことだ。野暮で無神経な動きの手や指は観客を興ざめさせてしまうだろう。

能役者はこの仏像の両手をよくよく見習うべきだと思う。柔らかでありながら、力は漲っていてエネルギーが伝わってくる。見る者に広がりゆく世界を感じさせるであろう。模範となる構えや型に通じるこの理想のスタイルを拝みながら、自分も稽古の中からもっと真髄を追及していかなければいけないと思い、ここに書き記すことにした。

百済観音はさしずめ、現代のスーパーモデルのようである。2メートルを越える身長、痩せた面長なお顔に八頭身のスリムなボディー、もう文句の付けようがない。このスタイルは飛鳥時代の特徴の一つだ。

蛇足ながら平安時代の仏たちは時代の風潮からか、ふっくらとした肥満型に変化しているように思う。これもまたそれなりに魅力ではあるが、やはり痩せているほうが…。

なによ、自分のことを棚に上げて!とお叱りを受けそうなので、この辺で筆を置くことにする。

懐かしい食堂車投稿日:2018-06-07

国立劇場おきなわ開場記念公演で初めて沖縄に参りました。沖縄は、東京から飛行機で2時間半、北京が成田から3時間と思うと、沖縄の地までの距離を改めて感じました。

交通機関の発達は目覚ましいものがあります。

祖父、益二郎や父、菊生の若い時は、九州を始め、みちのくや北海道へのお稽古には大変な時間を費やしました。

昔、父は札幌の稽古場へ夜行寝台車で行っていました。夕食、朝食、昼食、夕食、朝食と5回も食堂車のお世話になったとの話には、その道のりの長さを感じさせられます。その代わり、当時は移動時間が長かったため、その間に咽を休ませることが出来たのだと父は言います。今のように沖縄でも北海道でも日帰りが可能になると、ついつい仕事を入れ過ぎて無理をし、気づかずに身体を壊していく、自分で自分の首を締めているのかもしれません。

話題を食堂車に当ててみます。

子方時代、広島公演には特急「あさかぜ」「はやぶさ」など夜行寝台車に乗って参りましたが、その時食堂車での夕食が楽しみでした。私はエビフライが好物で必ずオーダーしていたので、「海老のあっくん」と呼ばれるようになり、今でも海老を食べると「変わっていないねー」と周囲からひやかされる始末です。

青年時代はまだ飛行機の便数は少なく、特にみちのく地方は電車、汽車という時代でした。

伯父の故新太郎の青森や秋田の会は、旧国鉄で奥羽線や陸羽西線、上越線と一日かけてののんびりとした旅であったことを思い出します。帰京は食堂車で朝食をとり、昼もまた食堂車に向かいビールで乾杯! 日本海を見ながら食事を楽しむうちに、いつの間にかテーブルの上はサントリーオールドウイスキー・ミニチュアサイズが山のようにころがっていました。

スポーツから、芸談へと移り変わる大人の話に耳を傾け、酔うほどに自分も生意気にしゃべっていたなと思い出すと、なんだか恥ずかしいです。

以前、東海道新幹線には食堂車が有りました。合理化の時代なのでしょう、今は廃止され寂しいかぎりです。

京都や大阪、広島の公演を終えて新幹線で帰宅するときは必ず、食堂車に集まり、ビール片手に食事をしながらその日の舞台の話に花を咲かせました。若者はまず真っ先に食堂車に向かい席を陣取り、先輩の席を確保する、それがお決まりでした。

お酒もすすむ程に話も次第に佳境に入り、周りのお客様がこちらを気にするぐらいになったら最高潮です。声が大きくなってきたらもう大変。どうしてかくも私の周りの能楽師は呑んだら声が大きくなるのかと思いますが、自分も同罪だと反省しております。

「今日の能はあーだ、こうだ」と話が始まると、あっという間に熱海が過ぎ、テーブルには何枚もの勘定書きが並びます。支払いはその時の年長者、これもお決まりで、諸先輩には散々ご馳走になりました。これからは私が支払う番になってきそうですが、食堂車がないのがまことに残念。

先輩に混じり芸談を聞き、また若輩ながら自分の意見も述べる、そんな時の流れの中で、能の楽しさ、難しさ、演ずるコツなどを教わり貴重なひとときであったと思い出します。

今、食堂車はなく、帰路は皆それぞれで、語ることも少なくなりました。なんだか、昔のほうが時間はかかリましたが、ストレスが発散できて充実していたように思えます。食堂車が懐かしい、古きよき時代、いや、ついこの間なんですがねえー、のお話でした。

第6話 揚幕(あげまく)投稿日:2018-06-07

揚幕は橋掛りと鏡の間を仕切る幕です。喜多流では、表地の配色が左から順番に緑、黄、赤、白、紫となっています。この五つの色は古代中国で体系化された五行思想(ごぎょうしそう)の五正色(青、赤、黄、白、黒)に由来すると聞いています。それぞれの色は、自然界の大切な五元素、青(揚幕では緑)は木、赤は火、黄は土、白は金属、黒(揚幕では紫)は水を象徴しています。木が燃えて火がのぼると、その灰が土に還ります。土には金属(鉱物)が存在し、その隙間をぬって水が湧き、草木に吸い上げられます。つまり、五行は循環するという思想で、根底には自然に対する畏敬の念があったのでしょう。鮮やかな表地とは対照的に、裏地には白一色の布が縫い付けられているので、鏡の間から見る幕は一枚の白い布に見えます。また、裏側の両端には二本の竹が取り付けられており、揚幕の上げ下げに使います。

喜多能楽堂の揚幕

喜多能楽堂の揚幕

竹を取り付けている部分

彦根城能舞台の揚幕

国立能楽堂の鏡の間より揚幕を見る

国立能楽堂の竹の棒

幕上げ 撮影協力 高林呻二氏 渡辺康喜氏

幕の上げ下げは、通常、若い内弟子の仕事で、私も中学生の頃からお手伝い致しました。最初に、先輩より簡単な作法の手ほどきを受けますが、特に時間をかけて指導されるということはありません。修行過程の一つとして、向かいにいる先輩の所作を見ながら、実地経験を積み重ねて心得を身につけていきます。

幕の上げ下げにも、上手な良い上げ方とそうでないものとがあります。上手な上げ方は、幕が左右同時に捲れるように上がり、演者が浮かび上がるように見えるものです。反対に、左右のバランスが悪く、いかにも二本の竹で掬い上げているようなときは良くありません。幕が上手に上がると、演者は張りつめた気を歩みにのせ安く、心地よい緊張感で舞台へと歩み出せるのです。また、幕を下ろすときは、布が滑らかにスルスルと下がることが肝心で、演者を橋掛りに押し出すような気持ちを込めてと教わりました。

幕の上げ下げに変化を付けることで、演出効果を出す場合があります。たとえば、半幕という特別な上げ方があります。元来は装束の着いたことを舞台に知らせるためのものでしたが、『船弁慶』(真之伝)や『清経』(音取)などでは幕を半分まで上げ、波間に浮かぶ知盛や夢の中の清経の存在をあらかじめ示すことで、通常とは違う演出効果が生まれます。また、『江口』では待謡(まちうたい=ワキが後シテなどの登場を待っている情況を謡う)の最中に、半幕で舟の作り物を見せることによって、後場の消息を暗示させます。

通常の半幕の上げ方

喜多流では、『石橋』と『望月』の獅子のみ、後見が二本の竹を一本の棒のように重ねて幕に巻き付け、乱序(らんじょ=獅子の序奏部分)が始まるのを待ちます。乱序になったら二人の後見は呼吸を合わせ、後シテの胸元まで幕を巻き上げ、獅子の前触れを示します。幕を床に対して水平に上げ、直線を引いたような状態で静止させると、冴えた鋭い美しさを演出することができます。太鼓がクズシの手になると、幕はいったん下げられます。そして、露の拍子(つゆのひょうし=小鼓と大鼓だけの演奏部分)に変わったら、いつもより力強い「おまくッ」の声(幕を上げる合図の声)と同時に、一気に勢いよく上げます。勢いよく幕を引き上げることで、獅子の威厳が表現でき、壮麗で豪華な躍動美を予感させるのです

写真 望月での半幕 粟谷明生 撮影 石田 裕

『石橋』や『望月』のように位の重い曲(=演じることが難しい曲)は後見が幕上げを致します。ご高齢の後見で幕上げが無理な場合は、若い未熟な者ではなく、経験を積んだ者が代行します。シテの出の微妙なタイミングを理解し、演者を舞台へ送り込むのも、私達能楽師の仕事です。

この他、片幕という開け方があります。片幕では竹の棒を使わず、楽屋働きの者が楽屋側の幕を直接手で寄せて開け、お囃子方の舞台への出入りや、アイ狂言方が途中で舞台に出られる場合に使われます。演者としてシテ方やワキ方の出入りでは、このような開け方はしません。

片幕 撮影協力 高林呻二氏 渡辺康喜氏

昔は、後見はシテが橋掛りを過ぎ舞台に入ると、自分自身で片手にて片幕を開け、橋掛りを歩いて後見座に向かったので、自身幕とも言われたそうです。現在は舞台進行上、演出上に支障があるため、これはほとんどやられていません。

このように、いろいろな幕の上げ方、開け方があります。幕の上げ方に注意して能をご覧になるのも、今までとは違った面白さを発見できるかも知れません。

お勧めの書籍、その1投稿日:2018-06-07

先日の厳島神社御神能『花月』での23名の地謡は圧巻でした。

演能レポートを書いていますと、地謡の歴史や変遷も知りたくなります。いい加減なことは記載出来ないので、いろいろ調べなければいけないのですが、地謡に関しては、阪大喜多会OBの藤田隆則氏の『能の多人数合唱(コロス)」は大変役に立ちます。

興味のある方は是非、御一読下さい。これは単なる宣伝です。

これからもお勧め書籍を御紹介していきたいと思います。

今回はその第一弾です。

ひつじ書房 \1200+税

喜多流の謡3投稿日:2018-06-07

■ 謡の道しるべ

◇ 謡 は 詞 と 節 と よ り 成 る

謡は節のある所と無い所の二つから出来ていて、節の無い所を単に詞といふ。詞は節が無いだけ簡単であって、謡の習ひ始めの人などは、詞といふと謡ひ易いと安心してかかるが、詞にも数々種類がある。節といふ程のものはないとしても、抑揚があって一種の曲節がつき、心持などは反って節の所よりも多く、結局は節といふ助けのないだけに謡ひ難いものとなって来るものである。詞の難かしいことがわからぬ間は、まだ謡は初心の境を脱せぬといって良いのではあるまいか。◇ 役 に 就 て 夫 々 心 得 が あ る

詞の種類も数々に別れるが、先ずシテ、ワキ、ツレと役前に就いて夫れ々々固有の区別がつく。シテといっても、其の能柄と人物とにより種々の別のあるのはいふ迄もないが、たとひ男であれ、女であれ、老人であれ、若い者であれ、貴人であれ、下賎であれ、シテ役といふことに就ての固有の謡ぶりは一つ定ったものがある。其謡ぶりは却々細いことで、これを筆の力で顕すのは容易に出来ることでないから、良い師匠に就いて習ふ外はないのであるが、先づ其の大要を言へば、シテは其の能の主人公だけに其の固有の位を以てシットリと謡ふべきである。ワキは之れに反し、元来がシテの脇立となってこえを佐けて行くべきであるから、シテに位を譲り破の心得を以て、ガラリと砕けて強く謡はねばならぬ。例へば鉢木の如きは、ワキは行脚僧とはいへ時の執権最明寺時頼であり、シテは落魄せる一郷士に過ぎぬのであるから、其の位に於てワキの方が遥かに上に居ること勿論であるが、其の人物の位と役柄の位とは自から別で、ワキは品よくシッカリと謡ふうちにも強く砕けた所があって脇役たる固有の位を失はず、シテはサラリと謡ふうちにもおのづと其の能の主人公たる位を持して役柄の重きを失はぬ。土車の主人と家来といひ、正尊の弁慶と土佐坊といひ、其の人柄と役柄との区別を謡ひ分けるのが詞に就いて最も大切なことである。ツレは又軽いといふのが持前の位で鉢木のツレは女であるから、決して荒々しくは謡はれず、女らしく静かに謡ふが、其の静かのうちにツレだけの位で軽く謡はねばならぬ。静かに軽くといへば矛盾するやうであるが、これは確かに出来ることで、其の呼吸を覚えれば何んでもないのである。位といふものは謡全体に渉ることで、筆の上で其の謡方を示すことは至難であるが、多くは謡ひ出しと当て所と謡切りとの所で其の別がつくので、ノベツに位をつけやうと思ふと、謡にハコビが無くなってダレてしまふ。シテ、ワキ、ツレの謡ひ分けは多くは詞の頭と臀と中の当て所とにあると思へば大差はない。

◇ 人 物 に 就 て 謡 方 が 違 ふ

男女、老若、貴賎等其の扮する人物に就いて其の詞の謡方に差が生ずる。節の所も勿論であるが、節のある所は、又節に就いての謡方があるからここでは先ず詞に就いてのみいって置かう。男といって一様には行かぬが、要するに男物は詞がスカリとして少しも撓みがない。隨って当て所も堺目を正しくキッパリと当てるのであるが、女はこれに反し、全体にシンナリと丸く謡ふと共に当り所もどことなく丸く当ててフウワリと謡ふ。即ち男物はいか程静かに謡ふものでもノリがなく、女物は軽いものでも必ずノリを附けて謡ふ。老翁もノリの附かぬ所は男物に似ているが男物程に強く無い。同じ老翁といひ女といっても、其人や能柄に依って決して同一でないが、其の心持はよく面に顕れているから、面を見て工夫すればよく其の心持がわかる。

◇ 謡 の 位 は 意 で 定 る

謡には種々の人物が顕れているものであるから、これを謡ふに就いては各其の気位を表彰せねばならぬのである。けれども能役者とて天子様になったことも無ければ百歳の姥となったこともないのであるから、どのやうな謡方をすれば果して天子様らしく聞えるか、どんな声を出したらばよく百歳の姥たることが出来るか、いはば唯想像に止まる計りで実際の経験はないのである。其のうちにもまだ天皇とか老女とか言へば人間界の事であるから幾らかの想像もつくが、神霊とか草木の精とかいふと殆んど想像にも及ばぬものがある。且つ謡といふものは唯自分で謡ふ計りでなくこれを他人に聞かすべきもので、老女だからといって小さい声を出したのでは、広い所に居る千人二千人は勿論、百人二百人にも聞えぬ恐れがあるから、声は十分隅から隅まで聞えるだけのものを出して、其の上で老女は老女、草木の精は精と聞えさせねばならぬ。写実的に声を小さくするとか優さしくするとかいふのでは、謡として其位を示し得たといふことは出来ぬ。然らばどうしたら良いかといふと、そこが所謂芸術としての鍛錬を要する所で、熟練の結果意気の其の所に至ることとなるので、口で言ったり筆で書いたりした教授法でそれが得らるる筈のものでない。能役者は学者では無いから、此の作はどうのかうのと理屈の上から其の能の心髄を極めたものはないが、多年代々の先輩が研究の上にも研究して、次第に後世に伝へたうちに自然と其の心髄に合して、よく其の能柄役柄を写し出すだけのものに出来上っているのである。人には天性に声の良い人もあれば悪い人もあり、能役者といっても人間であるから悉く声があるともきまらず、中には随分銅鑼声のものもあるが、其の銅鑼声で楊貴妃とか静御前とか美人の面影を写すことも出来れば、又皺嗄れ声で、天狗とか鬼神とかいふものの荒々しい趣きを示すことも出来るといふのは、全く其の意気込一つにあるのである。其の意気込といふことが、一場の理屈や一時の工面ではゆくものでないから、真によく其の位を写すだけの謡人となるには、多くの鍛錬を重ねなければならぬのである。

謡には其の顕れる人物に就いて夫々位がある外に、又其の文句に応じて夫々心持を謡はねばならぬ秘伝がある。即ち一句の内にでも主眼として活かして謡はねばならぬ文句があるのである。其の為には拍子の附け方にまで注意を要する。其例を挙げて見れば、彼の松風の吹くや後の山おろしの如き後の山と後ろをふり返り見る趣きを顕す為め喜多流では特に四ッ地と称して鼓の手を一粒伸して余計に引いて謡ったものである今は四ッ地にはせぬやうなれど長く引く心持に変りはない又弱法師の「春の緑の草香山」といふ所は「春」といふ字も「緑」といふ字も「草香山」といふ字も活かして謡はねばならぬのであるから、「草香山」といふ字が隠れぬやう小鼓の三ッ地の頭を「ホ」と一つ打たせて置いて、あとから別段に「草香山」と謡ふと能く草香山の文字が顕れて判然と聞き取られるのである。

これに反して、彼の大原御幸のシテの出の謡の「山里は物の淋しき事こそあれ」といふ文句では、唯「し」の字一字の謡方で其の文句の意味がよく顕れると否とになるのであるから、「し」の一字こそ実に此の一句中の生命である。謡といへば唯一口であるが、真の謡といふものを謡ふといふことになると、一番の謡には其の一番に就いての大体の心得があり、一番中其の役々に就いて各心持が違ひ、一句々々其謡方に就いてチャンと極った口伝があるのであるから、それだけの習練を重ねた上でなくてはならぬのである。

◇ 謡 は 詞 が 大 切 で あ る

脇には一切女といふものがなく、又面を被るといふこともないから、シテに比して変化に乏しく簡単なやうであるが、脇の働きは多くは此の詞にあるので、詞の謡方に就いては大いに心得て謡はねばならぬ。先づ高砂とか老松とかいふ脇能の名乗りとなると、始めの「抑も是は九州肥後の国、阿蘇の宮の神主友成とは我事なり」とか、「抑是は都の西梅津の何某とは我事なり」とかいふ所は、詞の内でも声と号して普通の詞と謡方が違って居る。「我未だ都を見ず候程に」とか、「我北野を信じ」とかからが普通の詞となって居る。これは脇能に重きを置く所から出たのであるが、同じ詞といへば、名乗には名乗らしい謡方があり、問と答とでは其の心持が違ひ、待謡には又待謡の風があり、語は本より一種の謡ぶりがあり、殊に詞に上下の別が正しくあって、其の心持がよく顕はされている。これらの事は決して流儀に依り差のある筈のものでなく、よく心持の顕るるが良いに相違ないのであるが、昔は素謡といふことは今日の如くに流行せず、シテ方の流儀では、脇の謡所などには余り注意を払ふ必要が無ったから、或流儀の如きは、脇の謡は唯サラリと謡ひさへすれば良いといふので無造作に謡ってしまったのさへあった位であったが、今日の如く素謡が流行し、謡の吟味が届いて来ては、これらの事もよく吟味して、詞の意味のよく顕はさるるやうに謡ふのがいいに違ひない。

◇ 詞 と 節 の 堺 目

詞には節がないといふものの、唯素読のままでは面白味もなければ心持も顕れぬから、一句毎に抑揚を附け、中に一ヶ所は必ず当て所がある。下の詞になると頭から当てて押へて出るから、当る場所は一ヶ所に止らず三ヶ所又は四ヶ所ともなる。これ又一種の節ともいふべきで、既に謡といふ以上は繁簡の別こそあれ、何れも皆曲譜のあるものといふべきである。且つ中には詞の内に節附があって、央は詞、央は節となって居るのもある。例へば鉢木の「仙人に仕へし雪山の薪」とか景清の「両陣を海岸に張って」とかいふ類で、終りの一字又は数字に節附のあるのもある。而して詞から節に移る時には、其の詞の終りには必ず気を持ち、重く押へて、ここで詞が終って節に移るといふことを示す。これは何流でも同じ事で、詞は普通に謡ひ飛ばして木に竹を接いだ様に節となるのは、巧者な謡方とは言はれぬのである。

◇ 習 は ぬ 謡 は 直 ぐ 分 る

近時謡の流行が盛んな為謡の師匠が欠乏し、習ひたくとも習へないので、器用な人は他の謡の聞覚えや、又は推して知るべし主義で良い加減に謡ったりする向きもある。又習ふ方では殊勝に師を頼んでも、其の師匠が十分に稽古せぬ似而非師匠である為に間違ったことを教はるので、正当の規矩を守ることを知らぬといふ憐れな向もあって、謡を聞く度に感涙ならぬ涙のこぼれるやうなことが_々ある。併し如何程器用な人でも、習った謡と習はぬ謡とは少しく聞いて居るうちには其の化の皮が忽ち顕れるにきまっている。其の証拠となるべき個條は数々あるが、先ず下の三ヶ條が最も早い証拠である。

◇ 文 字 を 読 違 へ る 事

同じ「老少」を夜討曾我では「ローショー」藤戸では「ローセウ」と謡ふといふ喜多流の定めの類は特別として、謡には一番毎に何所かに一箇所や二箇所は普通に違った読み方があって、習はずに謡ったら必ず間違ふ。又流儀に依って読み方の違ふのもある。例へば、敦盛の「蓮生法師」を、観世流では「レンセイ」と読ますが、外は多くは「レンセウ」と読む。養老の「長生の家」を「ナガイキの家」と謡ったり、半蔀の「雨憲原」を「アメケンゲン」と謡ったのは字の読み違いではないが謡では

間違って居るので笑を招く種となる。「息女」を「ソクヂョ」と読むと「ムスメ」と読むとは同じ一番の謡の中でも所に依って違ふ。「仰せらるる」といふのも、「オオセ」と伸すもあれば「オセ」と詰めるもある。かやうのことはいかに学力があっても、器用でも、習はずには知ることは出来ぬ。其の他節扱ひなり、合方に至ってはどうしても稽古しなくてはわからぬ所が数々ある。元来稽古せずに謡を謡ふのは、法律を知らずに法廷に出たり、地理を知らずに旅行をするのと一般で、大胆と言はうか、無智と申さうか、芸道から見て甚だ不親切千万なことである。何事によらず知った振りをするといふは悪いことで、必ず赤恥をかくものであるが、万事心得た人で、謡となると往々此の赤恥をかいて覚らぬ人があるのは実に片腹痛いことである。

◇ 謡 の 位 が 違 ふ 事

謡の位は其の能柄と文句柄によって定まるのであるから、文学上の知識のある人で、よく其の文字を味はへばわかる筈ではあるが、併し数百年の間に専門家の研究して定まった位には、なかなか深遠な意味があって、普通の学才で判断したのでは容易にわからぬ所があるから、どうしても専門家に就いて学ぶ必要がある。然るに前項に述べた如く、師匠が悪いか、稽古が足らぬか、其の人の横着か、とにかく学ばずして謡ふ時は、其の位が備はらず、急い所が遅かったり、静かなるべき所が速かったりして、謡の沈着がつかぬ、聞く人が聞くと、其の位といふことで正当に習ったものか否かといふことが忽ちに判定されるのである。

◇ 謡 に 沈 着 の な い 事

謡には安心といふことが必要である。此の安心は何から来るかといふに、結局熟練といふことから来るので、熟練するには稽古がいるのである。いかに横着な人でも、習はぬ謡をこれで良いと安心はすまい。悪いと知りつつ間に合せてやるから、豪さうに謡って居るうちにもどうしても安心が出来ないので謡が沈着ぬ。沈着ぬ謡はガサガサして聞かれたものでない。謡の沈着といふことでも、習った謡であるか否かといふことはよくわかる。「未完」

第5話 橋掛り(はしがかり)投稿日:2018-06-07

橋掛りは鏡の間と本舞台をつなぐ長い渡り廊下状の部分です。

橋掛りの上には屋根があり、その中心に柱が通っています。橋掛りを歩むとき、私達はこの中心部に沿って歩むのではなく、右肩が中心部に位置するように、少しずれて歩んでいます。ですから、登場するときは本舞台に向かって若干左寄り(楽屋側)を歩き、揚げ幕方向に退場する場合は若干右側(見所寄り)を歩くことになります。(翁のみ例外で、真ん中を歩みます)

橋掛りの屋根

橋掛りは舞台に向かって上り坂になっています。太鼓座近くの橋掛りに太鼓の撥を置くと、揚げ幕方向に転がります。これが橋掛りの勾配を証明する「撥転がし」と言われる所以です。

山本東次郎氏の杉並能楽堂はこの勾配が他の能楽堂と比べて急なため、面を付けるシテ方にとっては、本舞台に出るまでが少々辛いのです。

次に、出(で=出方のこと)とその直前のお話しをしましょう。

揚げ幕が上がり前へ歩み出すとき、シテだけは右に請け(右に向いて)、影向の松(ようごうのまつ=正面先にあると想定された松。実際にはない)を見て、体勢を元の向きに戻して本舞台へ進みます。この所作は影向の松に敬意を示すための挨拶だと聞いています。

(例外にアシライ出や地謡の謡にて出る曲などは向きません) 橋掛りに立ち、出を待つ瞬間

橋掛りに立ち、出を待つ瞬間

橋掛りとの境(1)

橋掛りとの境(1)

橋掛りとの境(2) 黒い板の部分が橋掛り

橋掛りとの境(2) 黒い板の部分が橋掛り

『安宅』や『摂待(せったい)』などの曲では、大勢のシテツレが鏡の間で出番を待ちます。国立能楽堂のように鏡の間が広いと橋掛りの板に添って一列に並ぶことができますが、狭い場合は、見所から後方の者が見えないように列を曲げて並んでいます。

さあ、いよいよ幕の内から舞台へ出る瞬間がやって来ます。後方のシテツレは、前のツレに引かれるように橋掛りの手前まで進みます。そして、橋掛りの板に入ったところで一旦止り、一呼吸置き、気持ちを引き締め体勢を整えます。ここで意識を高めて、橋掛りの手前までの動きとは別の能の運び、歩みへ変えていきます。橋掛りの手前にいる状態のまま、ずるずるとそのまま舞台へ出て行く方を見かけると何となく違和感を覚えます。

残念ながら、いや幸いというべきか、幕の内は見所の皆様にはご覧になりにくい場所なので、その安心感が安易な出を創り出しているのかも知れません。素晴らしい舞台は、出の時に既にシテが曲の世界を創出しているように思えます。つまり、能の世界は橋掛りの手前から創られ始まっているのです。

我流「花鏡」1投稿日:2018-06-07

我流に現代風に世阿弥伝書の「花鏡」を読み解くことを試みてみます。

「花鏡」は世阿弥中期の能楽論集です。世阿弥自身が「花鏡」の最後に「風姿花伝(世阿弥38歳ごろの著作)は亡父(観阿弥)の芸能のいろいろを二十余年の間書き記したものだが、花鏡は私が四十有余歳より老後に至るまで、芸について悟り得たことを書き残すものである」と記しているように、中年以降の世阿弥自身の芸論になっていて、興味が尽きないものです。

今後数回に分けて、この「花鏡」を手元に置き、私自身が日頃感じていることを合わせて書いてみたいと思います。

その一 「一調二機三声」

謡は五音階で絶対音がありません。絶対音がないからこそ謡の面白みがあると言われています。しかし反面決められていない調子をとるというのは大変難しいことです。

「謡い初めの音の調子(高さ)の決め方と、周りの人と音の合わせ方が難しい…」という素人の方のお嘆きの声を耳にしますが、お気持ちはよく判ります。

調子の決め方には、人それぞれ工夫があるようですが、まず記されている音階よりも少し低目に声を出すようにするのがコツ・秘訣だと思います。上音なら中音位から、中音は下音から、下音は…?下音の下の音、呂音ぐらいから始める気持ちで、それぞれ徐々に指定された音まで上げていくようにします。上音なら上音、中音なら中音と、一つの音だけを変化をつけずに持続して謡うと平坦な幼稚な謡となり、周囲からは「合わせにくい謡」と言われてしまいますから気をつけて下さい。謡の場合、一定の連続音は嫌がられます。なぜなら聞いていて飽きがくるからだと思います。徐々に音を浮かしながら調子に変化をもたせ、そしてノリ(スピード)にも注意して謡うことをお勧めします。

上手な音の合わせ方としては、まず地頭(リーダー)の声をよく聞く意識を持つことが大事です。次に小声や裏声にならないように、しっかりと声を出しながら合わせます。二、三文字聞いてから「さあ合わせよう!」としても中々うまくいかないものです。連吟の難しさは素早く謡いながら揃えること、難しいですが相手とよくよく稽古することで、必ずうまく合うようになります。うまく揃うと気持ちが良く、楽しくなります。これが連吟ならではの味わいということではないでしょうか。

世阿弥の中期の能楽論「花鏡」の最初「一調二機三声・音曲開口初声(おんぎょくかいこうしょせい)」では、まず吹物(笛)の調子に心中で音程を調えるようにする、しかし音程だけ測っておいても、そこに機(気)が備わっていなければいけないと、なんだか難しいことを説いています。この説明に吹物(笛)との関係が出てくるのは、世阿弥の時代、謡は能を演じる手段で、それ用に書かれているためで、能や舞囃子のようにお囃子が入るとそこに密接な関係が生まれてきます。

例えば、曲(クセ)の上羽後の地謡は上音(=じょうおん・高い音)で謡いますが、どの程度の上音にしたらいいのでしょうか?

答えは、シテ謡を基準としますが、笛の高音(=たかね・高い音の名称)を頼りにすることで、私もそのように心がけています。シテが高く張って謡う上音の謡には、やはり地謡も高音(たかね)に沿った高い声で応えなければ舞台映えがしません。もしあなたの周囲に、シテ謡よりも低い調子で謡う人がいたら、あまり上等ではないなあー、と思って下さって結構です。そして、あなたご自身は高い調子で謡うように心がけて下さい。素謡の時は笛がないので困りますが、前記したように、周りに合わせ、まずは音を押さえながら次第に張って、ご自身でしっかり調子を掴み謡うとよいと思います。

謡の発声までの仕組みを世阿弥は「一調二機三声」と説明しています。まず「一調」とは、決められていない調子をどのように掴むかを思考し、「二機」は身体内部に思考したものに気を込める、つまり身体全体の機能を一点に集中して謡う機会を待ちます、そして「三声」最後に発声される、このような経過を経てはじめて謡の声となるわけです。この「花鏡」の「一調二機三声」以前に書かれた「音曲声出口伝(おんぎょくこわだしくでん)」にも同じようなことが記載されていますが、その最後に次のようなことが書かれています。

「声を忘れて曲を知れ、曲を忘れて調子を知れ、調子を忘れて拍子を知れ」これは有名で重要な言葉ですが、これを聞くとなんだか、みんな忘れてしまいそうな気分になります。私はそのあとに続いて書かれているところが大事で、謡の極意、この道を志す者としての心構えが記されていると思っています。

それは「音曲を習う条々、まず文字を覚ゆること、そののち節を究むること、そののち曲を彩ること、そののち声の位を知ること、そののち心根を持つこと。拍子は初、中、後へ渡るべし」です。

謡を習う順序は、まず発音の仕方を覚えること、と注意を促しています。謡の声は日常生活とはっきり区別されたものであり、生な地声はいけません。声自体は綺麗に越したことはありませんが、力が漲ってハイテンションでなければいけないのです。次に節を習得して、曲の趣を出すようにします。節扱いは技法を要します。

例えば、しほり節や入り節など難しい節遣いは優れた指導者からしっかり教わり、それを体得して曲目の主旨を理解しながら役柄に沿った謡へと進んでいきます。最後に発声自体が自分自身の身体の中でしっかり把握、制御できるように確認します。力の入り過ぎや、また入らずじまいで腑抜けに聞こえることのないようにと注意します。そしてそれらはいつも拍子というものに深く関連していると、心得ていなければいけないのです。これは大事な教えで、私自身もいつも忘れずに心がけていたいと思っています。

付録

玄人の謡の善し悪しは、それぞれ贔屓やお好みがあるでしょうから、一概には言えませんが、素人の方から玄人の上手下手の判断をする一つの目安を内緒でお教えします。

もし素人の方が玄人の隣で謡うチャンスがあったら、その時に楽しく、気持ちが良く、自分がいつもと違ってなんだかうまくなったような気がしたら、その玄人は上等だと思って下さい。逆に隣にいてもちっとも満足出来なかったら、その方は申し訳ないが、まあーたいしたことのない玄人だと……。私自身も隣で謡う素人の方にご満足いただけるようにと精進しているつもりですが……。

喜多流の謡2投稿日:2018-06-07

◇ 息 継 之 事

息継の事は前にも述べたが、これは最も大切なことであるに拘らず、教へる方でも習ふ方でも余り重きを置かず、口でスウ々々と音をさせて平気で謡っている向が多いやうである。口で吸った息は腹の底を通るものでなく、咽喉で止まってしまふのである。区切りの外一寸口切りして息の不足を補ふ場合は、鼻から取っていては間が伸びて拍子に外れる恐れがあるから、手取り早く口から吸ふ外はないのであるが、それとてもスウと音をさせるのは悪い。音を立ず、謡も切れぬやうに、又成るべく人に知られぬやうに、密に手取り早くしなければならぬ。所謂息を窃むので、公然と息継をするのではない。句切りの間に十分に鼻から呼吸することに慣れると、此の間に十分息を吸ひ取っているから、一句々々の間で息を窃むやうなことをしないでも済むのである。句切りの間に口を塞いでしまひ、鼻から丹田へ十分に息を取り入れることに慣れると、第一声が豊富になり、息が長く続き、声に力が入り、謡が寛たりと楽に謡へるやうになるのである。此の息継の仕方に慣れぬ間は、とかく口から息を吸ふので、スウ々々音を立てたり、息が短かくて度々吸はねばならぬ事になり、謡もせせこましく狭くなってしまふ。謡ふ前にも十分に息を丹田に入れて置き、句切りで直に口を塞いで鼻から十分に息を吸ひ込み、丹田に納まった息で十分に腹の底から声を出すことを、これ亦よくよく練習しておかないと、忙しくなって此の作用が十分に働いて来ぬ。謡の本は声に在り、声の本は息継に在るので、此の修業を怠っては、本当の謡はうたはれないといっても決して過言ではないのである。

又息継は謡の位にも関係がある。謡の位の重いものは緩やかに重く謡ふとはいへ、謡っている間だけで位を重くしようと思ふと、謡がダレてしまふ恐れがあるから、句切りの間で此の位を取ることが、肝要である。初心の人はとかく此の句切りの間を焦って、息継を十分にせぬから、謡が忙しく狭くなってしまふのである。此の点から見ても息継といふことは謡に取りて最も大切なことである。

又句切りの所でなく、一句の間で息を継ぐ事、即ち息を窃む場合に注意をしないと所謂「キナタ」訓みとなって、謡の文句の意が通ぜぬことがある。キナタ訓みとは或人が五條橋千人斬の事を書いた絵本を読み、弁慶がなぎなたを持ちてとあったのを、弁慶がな。きなたを持ちてと読んだので、長刀を持って居った意味が通じなかったといふ句切りに就いての譬へ話である。謡に見ても、鞍馬天狗の「其の如くに和上らうは」は文句通り「和上らう」と謡ふことの難かしい大切の場所であるが、かやうに難かしい所でないのに不注意の為に、聞いて居て何のことやら意味の通ぜぬ息継ぎをする人が少くない。「花橘」と続くべきを「花」と切り「橘」と謡ひ出すので「花橘」といふ成語がわからなくなったり、「夕まぐれ」と続くべきを、「夕」と切り「まぐれ」と謡ふ為に「夕まぐれ」といふ詞が割れてしまふ類である。道行や初同の打切前の「まだ夜ぶかきに旅立て」を「旅」で口切って「たちて」と謡ったり、「雨を帯びたるよそほひの」を「よそ」で口切り「ほひの」と謡ふなどは実際よく諸所で聞かされる不注意な謡方である。(未完)

第4話 謡の調子投稿日:2018-06-07

謡には絶対音がありません。謡の調子(音の高低や言いまわし)は、シテの部分はシテに、地謡の部分は地頭に任されています。

一般的に、謡の調子は自由に決めて良いと言われています。

特に、喜多流は謡の調子が人によってそれぞれ異なるため、私達も謡うときに戸惑うことがあります。けれども、そこが謡の面白みであると言えるかも知れません。テープに残っている喜多流の昔の謡を聴くと、今とは違う高い調子に驚かされますが、魅力のある謡です。

しかし、いくら自由な調子で謡って良いと言っても、調子の自由が利かなくなる部分もあります。たとえば、クセの上羽(アゲハ・クセの途中でシテなどが一句謡うところ)の直後に出る地謡です。謡本には上音で謡うとあります。それでは、この部分の上音とは一体どの程度の調子をさすのでしょうか。

『羽衣』の上羽後の謡はこうです。

撫づともつきぬ厳ぞと、聞くも妙なり東歌

ここでは謡い手の自由な調子ではなく、お笛の吹かれる森田流、高音三鎖(タカネミクサリ)、一噌流、上高音(あげのたかね)、藤田流、高音ノ三(たかねのさん)の調子に合わせることが心得です。笛の調子に近づけることで、謡は一層心地よく響きます。

上羽と言えば、私のご信頼する笛の一噌仙幸氏に教えていただいた言葉が思い出されます。

「あっくん、菊ちゃんのように謡いなよ、菊ちゃんが謡ってくれると、上羽の後が吹きやすい」

この言葉は、今でも私の大事な指針となっています。

これからの流儀の発展を考えて投稿日:2018-06-07

伝統芸能といわれている世界では、どこも伝承者や愛好家、支援者の減少に頭を抱えているようです。

能の世界も同じで各流、それぞれの繁栄のために、様々な努力をしています。喜多流も将来を見越した展望をもたなくてはいけないのではないかと、遅ればせながら痛感している次第です。

ではどのようにしたらよいのでしょうか?

まず何はさておき喜多流が魅力ある集団でなければいけませんから、演じる側の芸の向上、充実が重大な責務であることは言うまでもありません。

ぬるま湯に漬かったような集団の芸など、私も見たくないので、自戒を込めて日々是精進を忘れてはいけないと思っています。

しかしそれもこれも流儀を支えて下さる愛好家支援者の方々のご協力ご支援があっての上のことだと思います。

次に具体的に何をすべきかですが、私は携わる人を増やすことから始めるべきだと考えます。

職分といわれる喜多流能楽師の増員はその手段の一つで、この道を志す人を老若を問わず、多く受け入れていく体制作りがこれからは必要ではないでしょうか。

さらにセミプロといわれる謡や舞の教士、教授の資格者も老若男女を問わず増やしていかなければ、流儀はどんどん小さくなってしまいます。

昔は、各地方には地道にその土地の喜多流愛好家の指導をする教授や教士の方々がいらして、職分の手が行き届かないところを補って下さいました。それで喜多流の能が広く伝承されてきたともいえます。

残念ながら最近その方々が少なくなってきました。資格者を養成する努力を怠ってきたからです。一つには免状発行に関する永年のトラブルが問題として指摘され、そのつけがまわってきたのは事実です。今、少しずつ免状の発行も回復しつつありますので、事態が深刻になるまえに、我々自身が危機感を覚え、至急の対応をしなくてはいけないと思っています。

将来の喜多流の発展を考え、皆さまのご意見など、お聞かせ頂ければと思っています。

喜多流の謡1投稿日:2018-06-07

大正14年に発行されました、「喜多流の謡」という小冊子が発見されました。

喜多家や喜多流の謡について詳細に書かれています、是非喜多流愛好家の方々にも読んでいただきたく粟谷能の会ホームページの切戸口に記載することにいたしました。徐々に更新していきたいと思います。まず第一話は声の事についてです。◇ 声 之 事

謡は声楽の一種であるから、声が大切であることはいふまでもない。古能先生も亦謡は声を以て謡ふものであるから、先づ声の出し様を初に知らねばならぬと言って居られる。果して我が喜多流の謡の教へ方は、先づ声の出し方、使ひ様から教へられているであらうか。

古能先生は、声の出し様、使ひ方を詳しく説かれた後に、其の生れ附きで声の善悪があるのではないから、声の出し様、使ひ様さへ修業すれば、当流では人々生得声の悪いといふことは決して無いのであると断言して居られる。

声は流義に依り出ると出ぬとの区別がある筈は無いから、当流云々といふのは可笑しいやうであるが、其所が一流太夫の見識で、当流の修業法に遵へば声の出ぬ人は無いぞよと言はれた点が豪いと感心させられるのである。

声の出し方に就いては、先づ体の構が肝心である。寝ていたり、屈まっていたりして良い声が出るものでない。先づ端座して、膝を割り、足の大指を重ね合せて、其の上に腰を据え、背筋を真直に伸ばし、胸を張り、脇の下を開き、手首を膝の先に置き、少しく前へ掛り気味に体を構へ、一間程先の下へ目を着け、口を塞ぎ、息を鼻から十分に臍の下の丹田へ引入れるやうにしなければならぬ。口から引込んだ息は、浅く咽喉の所で止るから、其の呼吸は短くて声に力が入らぬ。口を塞ぎ、鼻から背筋を通して深く丹田へ引入れた息だと、所謂腹から声が出るので、力の強い声となるのである。声の本は息の継ぎ方にあるといふことを忘れてはならぬ。

扨十分に丹田へ引込んだ息で声をどういふ風に出すかといふに、無論口中で其の声の捌きを附けるのであるが、其の声を咽喉へも、舌へも、鼻へも、腮へも、どこへも当てぬやうに、旨く、円く、珠をころがす様に出す工夫をしなければならぬ。浮いた甲ばった声は舌の上と上腮の間で扱はれるのであるが、下掛りは土台呂を主とするので、舌と下腮の間で捌き、これを唇で塩梅よく送り出すやうにしなければならぬ。上腮に当る甲の声はフウッと吹き出す冷めたい息から発し、下腮で捌く呂の声はホウと内へ抱へるやうに出す温い息から発するのである。此の呂から発した温かな息の声を力を籠めて張る時は、薄ぺらに甲ずらず、厚く円く余韻ある麗しい声が品よく出るのである。これが下掛りの特長で、浮いた、ぱっと外へ出る声は、張れば張る程品が悪るく、所謂馬鹿声となるのである。

声は太過ぎるのも悪いと古能先生も戒めて居られる。外へ出る浮いた声は、太いやうでも薄ぺらで、余韻に乏しく、遠音をささぬ。丹田から出て温い息から発する声は、円く厚く余韻があって遠音をさす。

声に力を入れようと思ひ、咽喉に当るとイガリ声となって濁る。声は人の耳に入って良い感じを与へるものでないと、大きくなれば大きくなる程、喧がしくなって不愉快を感ずる。蝉の声は松虫より太いが、人がこれを聞くことを好まぬ。烏や鳶の声は鶯より太いが、誰も其の声を聴かうと望むものが無い。太くても喧しい声は噪音といふ。噪音は音楽には禁物である。麗しいうちに力があり、太いうちに艶があり、うるほひがあり、さびがあり、力があり、余韻があり、円く、厚く、強く、麗しく、所謂珠を連ねたる如きを良い声といふのである。

丹田から出る温い息で乙の声を出すには練習を要する。パッと外へ出る浮いた声は普通の声であるから誰でも出来るが、丹田から繰出す声は始めは声がカス々々して出にくいから、勢が無いやうで失望する。先づ始めは、「クセ」の様な下音の所で、口を尖らさぬやうに、口を横に切る様に、声を甲ずらさぬやうに、幅広く、乙に、腹の底から出すやうにして、凡そ三十日計りも絶えず練習していると、其の声に実が入って、底力のある声が出て来る。一度此の味を覚えると、甲ばった声は馬鹿々々しくてだせぬやうになる。此の練習は初のうちは声がカス々々して勢がなく、次には息苦しく、咽喉から粘い啖が出たり、咽喉がイガ々々して声が嗄れたりするが、それに頓着せずに、練習を続けていると、カス々々の声に底が出来たやうな気になり、次第に其の声に力が入って来る。即ち下音に余韻が出て来て、低声が遠くへ響くやうになって来るのである。ここに於て始めて練習された謡声が出来た訳で、此の練習を重ねぬ声は、謂はば普通の声で、太い声を出す時は謡ふといふよりも叫ぶといふ方に近くなるのである。練習されぬ声で怒鳴っている間は、謡本を銅鑼声で読んでいるといふ方が適当なのかも知れぬ。声の使ひ方の稽古の行はれるのが、謡の進歩の第一要件ではあるまいかと思はれるのである。

細い声を太めるも、出にくい声を出易くするも、共に練習を積まねばならぬことで、修業一つで其の目的は達せられるのであるが、太過ぎる声を細くし、出過ぎる声を調節するのも亦修業に依らなければならないのである。

古昔から声の良過ぎる人は真の謡は謡へぬといふが、これはよく穿った詞で、声の太い人は、素人側からは良いお声だとか、御調子がお楽だとか褒められるので、いい気になってこれを調節する事を忘れる。出過ぎる声には必ず病の伴ふもので、嫌味がさすとか、声に癖が附くとか、謡が放漫になって締りがなくなるかするものである。或講談本に、荒木又右衛門は五十二人力の強力だったので、柳生十兵衛の所で修業中、其の打込む太刀を、誰も受け止めかねる程であった。或日十兵衛が、高弟某に向ひ、彼の荒木に力があり過るので術の修業の邪魔になる、あの力を出さぬ工夫をして修行せねば名人にはなれぬと話していたのを聞いた又右衛門は、師匠の後影を伏し拝んで退き、其の後一切力を出さずに修行に励んだので遂に並ぶものなき剱術の名人となったといふことが書いてあった。これは決して剣術に止まる事ではない。声の有り余る謡人なども、其の声を調節して弊を防ぐことに注意せぬと、真の謡にはならぬものである。

他人と連吟して我が声のみが聞えるのを得たりと自慢する人があるが、これは大間違ひで、他人と共に謡ふ時は、三人なり五人なり、将又十人二十人でも、誰の声と分らぬやうに総ての声が調和せねば、真の連吟とは言へぬのである。多人数と謡ひ、我が声が耳立って聞えるのは、他人と調和の出来ない病が其の声に附いているからである。

声にも数々病がある。高く甲ずるのを「ヒバリ」といひ、これに反して乙のみで地の底を這ふ如きを「ムグラモチ」といひ、吟があって噪がしいのを「セミ」といひ、太い計りで締りのないのを「ダダラ声」といひ、粗雑で放漫なのを「ワレガネ」といひ、艶に過ぎ嫌味のあるのを「ヨタカ」といひ、浮いて太いのを「馬鹿声」といふ類である。太からず細からず、他とよく調和し、円く、麗しく、底力があり、余韻があり、遠音をさすのを以て良い謡ひ声をいふのである。

第3話 扇の持ち方投稿日:2018-06-07

地謡座の位置につき、正座をして、扇を一旦右に置き、前に回し手を離します。謡わないときは袴の中に両手を隠し、同音の始まる少し前に扇をとります。扇の構え方には、真(しん)の構え、行(ぎょう)の構え、草(そう)の構えの三つの型があります。

写真をご覧ください。

真(しん)の構え

真(しん)の構え

行(ぎょう)の構え

行(ぎょう)の構え

草(そう)の構え

草(そう)の構え

※喜多健忘斎古能公の伝書に拠る

真の構えは御前之式(ごぜんのしき)の舞囃子のシテに限り、または一調一声などの格式の高い時に許されています。しかし実際は喜多流の扇の寸法が上掛りに比べ短く構えにくいため、真の構えは行われておりません。

素謡、仕舞、舞囃子の地謡は行の構えで、能の地謡のみ草の構えで謡います。

何故、能の時は草の構えなのか定説はありませんが、高林白牛口二師にお聞きしたところ「シテが扇を落とした場合に、即座に渡せるから」と伺ったことがあります。それならば前列だけでも金扇(きんせん)を持てば良いのにと思うのですが、現状は金扇ではなく普通の扇を持つことが習慣化されています。おそらく、演者と地謡の区別をつけるためかも知れません。