『伯母捨』で地謡を謡う

粟谷 明生

粟谷能の会の百回公演(平成29年3月5日)が無事終了しました。これもひとえに、観客の皆さま、舞台づくり関係者のみなさまのおかげと感謝申し上げます。粟谷能夫が大曲『伯母捨』を披き(私は地謡)、私が『石橋』一人獅子を披きました。百回への思いを込め、充実した時を過ごすことができ、今、ほっと一息ついたところです。

粟谷能の会は伯父・粟谷新太郎と父・粟谷菊生が昭和37年に立ち上げた会で、名称は粟谷会、粟谷兄弟能、粟谷能の会と変遷しましたが、以来、五十余年、年2回か1回の会を重ね、途中、伯父や父が亡くなった後は粟谷能夫と私が引き継ぎ、継続してきました。個人の会が珍しい時代に、主催者側の思いで、ある程度自由に執り行うことができる会を、伯父や父が起こしてくれたことは先進的で志があったことと思います。我々もその志を継ぎ、この会にどう曲目を選択し意義ある会にするかを、常々考えて臨んできました。

能夫は以前から老女物に取り組みたいという強い志がありました。「老女物をやらずに死ねるか」はお酒が入ると決まり文句でもありました。老女物の秘曲は『檜垣』、『伯母捨』、『関寺小町』で特に三老女物と呼ばれています。喜多流と金剛流は『伯母捨』ですが他の流儀は『姨捨』と表します。もちろん内容は変わりません。喜多流では『関寺小町』は江戸時代に事情があり止め曲になってしまい、『檜垣』と『伯母捨』が事実上、老女物の双璧となっています。

老女物は秘曲として神棚に挙げられ、あまり上演されることがない時代が続きましたが、この秘曲・名曲を埋もれさせてはならない、何とか世に戻したいとの思いで、父・粟谷菊生に演能依頼の話を持って行ったのは、実は能夫と私でした。そして喜多流として180年ぶりに『伯母捨』(シテ・粟谷菊生)が復曲したのです。平成6年10月の粟谷能の会のこと、もう23年も前になります。その後は大島久見氏、友枝昭世師が2回、高林白牛口二氏、香川靖嗣氏、内田安信氏が勤め、能夫は7人目となりました。私もそのうちの5回に地謡を勤めさせていただきました。一方の『檜垣』も、能夫と私で友枝昭世師に披いていただくなど仕掛けをしてきました。老女物の秘曲を神棚に飾るものではなく、多くの人に観て感じていただけるものにしたい、いつかは自分も勤めてみたいという思いでやってきました。

では、いつどのようにして披くか、個人の会にするか、などいろいろ悩みもありましたが、やはり長年育んできた粟谷能の会がふさわしいのではないか、しかも百回公演という節目を迎えるこの会がよい、と照準を合わせ、満を持しての能夫の『伯母捨』となったのです。『檜垣』にするか『伯母捨』にするかもだいぶ迷った時期もありましたが、結局は『伯母捨』になりました。

さて、能『伯母捨』は何を言いたいのでしょうか。

昔から各地に姨捨伝説がありますが、なかでも「わが心慰めかねつ更級や姨捨山に照る月を見て」(古今集・詠み人しらず)の歌に触発されて戯曲されたのは確かでしょう。近年は深沢七郎著「楢山節考」が広く知られ、その世界を想像する人も多いでしょうが、能が描くものは全く違います。山に捨てられる悲惨な物語は狂言方が語るアイ狂言に委ねられ、能自体にはそのようなリアルな悲しい物語は現れてきません。能『伯母捨』をご覧になる時は、一度「楢山節考」のイメージを払拭してからご覧になるとよいのではないでしょうか。

『伯母捨』は、中秋の名月のもとで、一人の老女が舞を舞うことが主題なのだろうか。人の世を脱し、月の光に同化し、浄化された明るく清らかな世界を見せたい、ただそれだけかもしれない・・・などと考えます。シテは年老いて山に捨てられた老女の霊です。にもかかわらず、そのことを悲しんだり、恨んだり、救いを求めたりしないのです。ワキも都の者(下掛りでは、陸奥の者で都を旅してきた者)で、僧ではないので、最初から救いをテーマにしていないことが分かります。「執心の闇を晴らさんと」や「思ひ出でたる妄執の心」と地謡が謡うところはありますが、そう深刻ではありません。美しい月の光を浴びて、この世の悲しみや恨みを突き抜けて浄化しているように見えます。

そのような作りでありながら、アイ語りに悲しい姨捨伝説の内容を語らせ、そっとその悲惨さを提示するのは能らしいところなのかもしれません。ただ普通、アイ語りは中入りしたシテが装束を替える時間に、物語と同じ内容を要約し補足説明することが多いのですが、『伯母捨』では、全く前場・後場に登場しない物語を語るところが特異です。

前場では、中秋の名月が近くなったある日、ワキが長い旅の末に姨捨山にやって来ると、里女(前シテ)が現れます。ワキが有名な姨捨の地を尋ねると、「わが心慰めかねつ・・・」の歌を詠んだ人の亡き跡ならと案内します。そして、月見の宴の慰めにまた参りましょうと約束し、自分はその姥の化身であることをほのめかして姿を消します。

初同(最初の地謡)の「今とても。慰めかねつ更級や。・・・」はゆったりとした調子で謡い出します。秘曲中の秘曲、これを掘り起こしたときはゆっくり荘重に謡うことを旨としました。車に例えると、制限速度40kmなら、そのようにただただ慎重にゆっくり謡うという感じです。しかし、この秘曲も8回目、私も地謡を5回経験すると、ただ重苦しくゆっくり謡うだけでよいのか、という思いにとらわれます。戯曲の内容を考え味わうなかで、少し謡の運びを速めたほうがよいのではないか、加重された謡から減量を意識した謡へと変化しなくては、と気づきました。

老女物といっても、前シテは杖にすがって出てくるわけではありません。老いの寂しさ、一人捨てられたつらさを突き抜けて、月と同一体となる老女は弱々しいのではなく、相当強くエネルギッシュなのです。リアルな老いを描くより、むしろ老いを超越した姿を描くのですから、それに似合う謡が必要です。秘曲を大事にするのは判りますが、あまりにもゆっくり重く慎重に謡うのが保守本流と決めつけこだわるのはどうだろうか、と感じました。これからは地謡も囃子も手慣れることで運び、適度なノリを付けることが大事だと思っています。

後場の地謡は特に曲(クセ)が硬質です。「さる程に。三光西に行く事は。衆生応じて西方に勧め入れんが為とかや」(日、月、星の三光が西に廻ることは、生きとし生けるものを西方浄土に導こうとするためだとか)からの謡は三光の功徳や大勢至菩薩が住む月の極楽世界を描き出します。クセで、「心引かるる方も有り」までの和吟が「蓮色々に咲き交る」から強吟になり、思いが強くなっていきますが、ここの父・菊生の謡が絶妙で、私も父の謡を思い出し、精一杯真似て謡い上げました。

そして、地謡はさらに続きます。「勢至菩薩の光はすべてあまねく照らすので無辺光ともいわれるが、しかし月はある時は満ちある時は欠け」と世の中の無常を語り、シテの「昔恋しき夜遊の袖」につなげ、序ノ舞となります。

序ノ舞は珍しく太鼓入りです。クセの後半から謡が強吟になり思いが強くなるのと呼応しているのでしょうか。シテもそれまで持っていた杖を捨て、中啓で舞い始めます。老女というより大勢至菩薩になったような風情です。面は「姥」で老婆ですが、杖を突いて足を引きずるような老婆ではなく、天空に遊ぶ、無重力状態で滑るような運び、エネルギーある運びが必要です。

『伯母捨』は夢幻能です。老女をシテにした『卒都婆小町』や『鸚鵡小町』などは現在物でリアルな100歳の老女小町を描き出しますが、『伯母捨』は夢の中のできごと、夢かうつつかわからない、夢の中で遊び戯れる、まさに胡蝶の遊びのような趣なのです。

「思ひ出でたる妄執の心。・・・恋しきは昔。偲ばしきは閻浮の。秋よ友よと思い居れば・・・」と少しの執心をにじませますが、はや夜が明けて、シテの姿は消えていきます。

これで、普通ならシテが留め拍子を踏んで終曲し、シテ、ワキの順で橋掛りを通り消えていくのが常ですが、この秘曲『伯母捨』は特異です。「我も見えず」「旅人も帰る跡に」と地謡が謡い、ワキがシテの前を通り抜け、先に引き上げてしまいます。シテは舞台中央に座り込んで一人取り残されます。ワキは、消えてしまった亡霊のシテが見えずにそのまま引き上げるという演出です。

最後にシテが「独り捨てられて老女が」と謡い、地謡の「昔こそあらめ今も亦。姨捨山とぞなりにける。姨捨山となりにけり」と終曲します。老婆が本当に一人取り残され、姨捨山と一体化し、姨捨山の土になり自然に溶け込んでいくかのような風情です。他の曲にはない印象的な終曲で、人間の深いところを抉り出しているように感じます。

シテの「独り捨てられて・・・」以下の場面は、一般の能なら描かない部分です。現代の映像や舞台演出ならば、姨捨山の風景をスクリーンやステージ背景に映し「独り捨てられて・・・」以下をナレーションに語らせ、余韻を残した印象的な終わり方にするかもしれない・・・そんな想像をしてしまいます。

ワキが引き上げて、消えたはずのシテに敢えてセリフを言わせるのは、あまりにも前衛的です。シェイクスピアより100年も前の演劇で、これほどに前衛的なことが行われていたことが驚きであり、誇りでもあります。ただ、この感覚、観る側も相当前衛的でないと真意がわからないかもしれない、難しい・・・とも思うのです。

今回の後シテの白衣の装束は、白は白でも和の白で、やや茶の入った生成りに近い白です。これは観世銕之丞家から拝借したお装束で、能夫は長絹や白大口袴を白地にするか生成りにするか、と迷っていましたが、今回選んだ生成り色が、本当に姨捨山に同化する感じとなり、良い選択だったと思っています。

ここで改めて観世銕之丞氏へ厚くお礼を申し上げたいと思います。

粟谷能の会百回公演で、私はこの秘曲の地謡を謡い感じることが多くありました。次の『石橋』のことを考えると、体力的にきついだろうと思いましたが、日頃からご指導をいただいている友枝昭世師や私をこの道へと引きずり込んでくれた粟谷能夫への、その感謝の思い、そして最初にこの秘曲を手がけてくれた亡父・菊生への思いも込めて謡ったことに間違いはありません。

この大曲、地謡を謡わずに高みの見物気分でいたら、屹度作品の良さと難しさは判らなかったでしょう。もちろん今も判らないことだらけなのですが、ただ実際に舞台の中に入って謡うことで、作品により近く触れることができたことは、実感です。これからも多くの人が経験し、今後にその時代に合わせて伝えていってほしいとの思いを強くしました。

(平成29年3月 記)

写真

能『伯母捨』シテ・粟谷能夫 撮影 吉越 研

半能『石橋』シテ・粟谷明生 撮影 石田 裕

事前講座にて粟谷能夫と粟谷明生 撮影 石田 裕

第100回粟谷能の会当日番組表紙

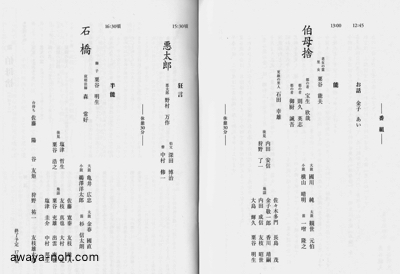

当日番組

能『伯母捨』シテ・粟谷能夫 撮影 吉越 研

能『伯母捨』シテ・粟谷能夫 撮影 青木信二

コメントは停止中です。